正岡子規や夏目漱石の二人は両者とも絵を描きましたが、その現存する作品数は非常に数が少なく、両者の人気や知名度が高いがゆえに贋作が多いようです。

本作品も下記の説明のように真作の可能性は低いものですが、木島櫻谷の展覧会出品作を酷評した夏目漱石が正岡子規の絵の作品を評した内容に興味を惹かれ、その評を再度読み返していたところ、資料に基づき本作品の説明を修正した折、これを機に投稿した次第です。この点をご理解いただいて本内容をお読みください。作品は「伝」としております。

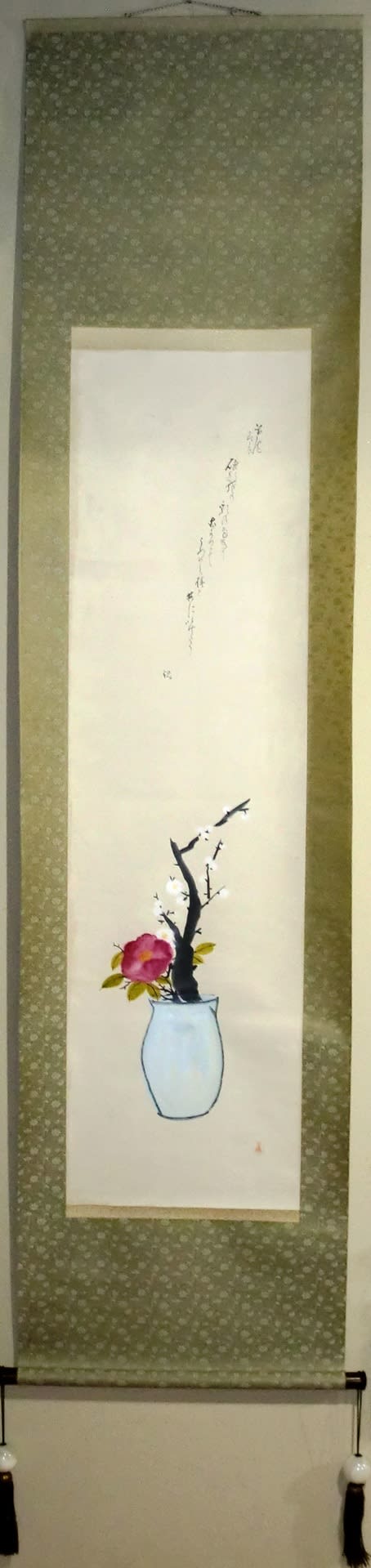

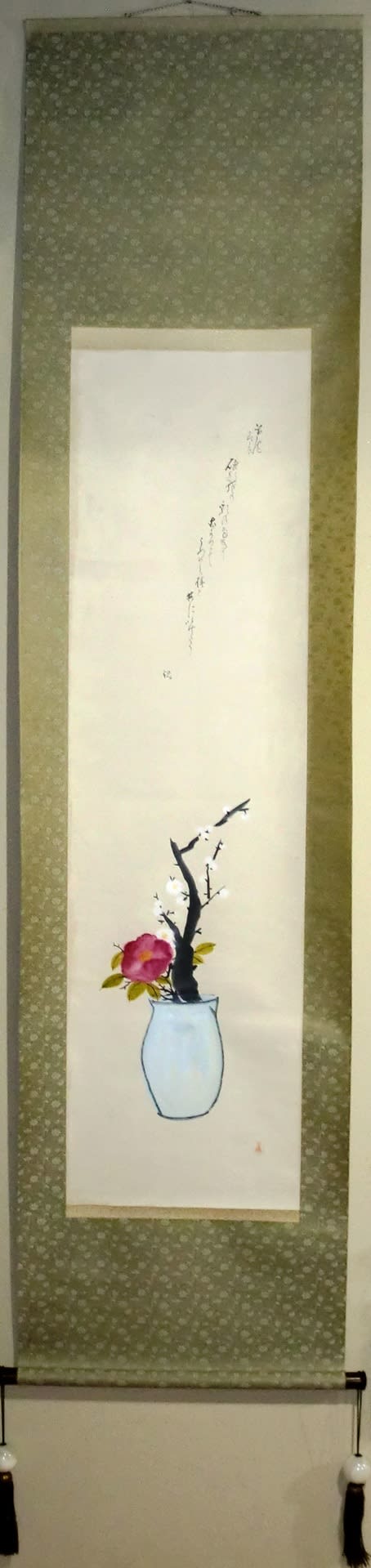

草庵春景 伝正岡子規賛画

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1940*横530 画サイズ:縦1200*横330

「草庵春景 砥部焼の乳の色なす花かめ(瓶)に 梅と椿とともに活けたり」と明治33年(1900年)作の正岡子規の歌が賛として添えられている作品です。歌というより説明書きですね

正岡子規の作品紹介について思文閣に興味深い下記の文章があります。

「根岸の子規の家の床の間には、松山の『村上霽月』から贈られた砥部焼の花瓶が置かれ、子規愛玩の品となっていました。本作品は明治33年以降の作品と思われ、子規の病はかなり重くなっています。しかも闘病から死亡までの7年間で描かれた作品は5点のみ存在が明らかなので、その時期なら本作品は贋作となりますが、明治33年の5月前なら真作の可能性はないとはいえません。

(思文閣 墨蹟資料目録 第433号 作品NO1 説明文より)」

「闘病から死亡までの7年間で描かれた作品は5点のみ存在が明らかな」・・、正岡子規の絵の作品の現存数は少ないどころじゃないです。

************************************

正岡子規:(1867-1902) 俳人・歌人。松山市生まれ。本名、常規。別号、獺祭(だつさい)書屋主人・竹の里人など。新聞「日本」・俳誌「ホトトギス」によって写生による新しい俳句を指導、「歌よみに与ふる書」を著して万葉調を重んじ、根岸短歌会を興す。また写生文による文章革新を試みるなど、近代文学史上に大きな足跡を残した。著「竹の里歌」「俳諧大要」「仰臥漫録」など。脊髄カリエスにより早世。 第一高等中学校で夏目漱石と同級生になり、子規の死まで友情が続いた。野球を日本に紹介した人としても有名。

************************************

************************************

砥部焼:子規、明治33年(1900)の歌が添えられた作品ですが、明治35年5月29日の子規筆室内写生図には、伊藤左千夫贈の芍薬を挿したこの砥部焼の花瓶が描かれている。夏目漱石のもとにも砥部焼の一品があった。こちらも村上霽月から贈られたもので、明治41年11月22日付の礼状には「御恵送の砥部焼安着厚く御礼申上候」とある。野村傳四に宛てた45年4月6日付の手紙の中で、漱石は「あれはコマキぢゃないよ。砥部焼といって伊予の松山で出来るものだ」と言及、愛用している趣きが窺われる。砥部焼は国指定の「伝統的工芸品」。漱石は「伊予の松山で出来るものだ」と言っているが、松山の南にある伊予郡砥部町がその産地である。

************************************

「村上霽月」なる人物は?

************************************

村上霽月:俳人であり、実業家村上半太郎でもあった。明治2年8月8日松山市西垣生に生まれた。同25年夏、第一高等学校を中退して帰郷、家業を継ぎ今出(いまず)絣株式会社の社長となる。俳句への関心はそのころから。中央の名ある宗匠や、学校の先輩である子規や鳴雪の指導を受け、とくに子規を通じて漱石とは親しかった。同30年「ほととぎす」の選者となり、同年「今出吟社」を結成、晩年まで地元俳人の指導に当たったが、漢詩に俳句で唱和する転和法の創始であろう。

大正9年秋のある日、漱石の漢詩を読んでいたら、その感興がふと句になったという。漱石の「出門所思多 春風我衣」に対する「菜の花や東京を距る三百里」、王陽明の詩「金骨蔵霊塔神光明遠峰」に転和する「紫に匂う霞や春蘭けて」などが転和吟の一例。また、昭和8年には絵に俳句を配する「題画吟」もはじめ「業余俳諧」を主唱、俳句の伝統性に新生面を開いた。昭和21年没。

************************************

正岡子規の絵はいつ頃からか?

************************************

正岡子規と絵

子規は専門的に絵を学んだ経験はないが、教養として学んだり趣味として描いた経験は、大まかに三期に分けることができると思われる。

まず、松山時代の少年期に、伝統的な日本画の初歩を身につけた時期、

次いで、上京し大学予備門に入って教養科目として洋画を学んだ時期、

第三に中村不折と交流していわゆる「写生」論の発想を得てから死に至るまでの時期である。

第一期頃の子規は日本画の型を身につけ、それに従って画を描いていた。「吾幼児の美感」(「ホトトギス」明治三十一年十二月)では、幼い頃友人が絵を習っていることがうらやましく、母親に絵を習いたいとせがんだが許されなかったと回想しており、「病床六尺」(五月十二日)では「余は幼き時より絵を好みしかど、人物画よりも寧ろ花鳥を好み、複雑なる画よりも寧ろ簡単なる画を好めり今に至って尚ほその傾向を変ぜず」と述べている。子規は幼少期から絵が好きであった。絵の独習のためか、十二歳(明治十一)の時、北斎の「画道独稽古」(文化十二)一冊(画文三十五枚七十頁)を友人から借りて模写している。この書は、人物や風景などの描き方についてその運筆方をひらがなで三十一文字の歌にしたもので、歌の通り描いていれば絵が描けるようになっていた。

この他にも松山中学時代に仲間と出した回覧詩誌「雅感詩文」(明治十四)に香雲の号で「竹」の画を描いているが、これは日本画における竹の一つの類型に嵌ったものであろう。なお、この時期の子規に画論らしきものは見あたらない。また、明治十二年に松山城で開かれた博覧会で「葡萄ノ油絵」をみたとの記録があり(「自笑文草」)子規が油彩を見た最初かと思われる。

第二期についてであるが、この時期の子規は様々な絵についての見方、考え方を養った時期といえよう。子規は明治十七年に大学予備門に入ったが、松井貴子氏によれば、子規はこの時に教養科目で西洋画のいろはを学んでいる。その影響が表れていると思われるのが、「竹の里歌」の明治十八年七月に藤野古白ら友人と連れだって厳島に参詣しているとき戯れに宿の前の芭蕉をスケッチしたものがある。「水くきのつたなき跡を後の日にけふのやとりの形見とや見ん」と画賛をつけている点は日本的だが、葉の陰影をはっきりさせようとする意図が見られ、予備門で学んだ洋画の手法で描かれたものではないかと思われる。

子規の感じていた洋画の長所である「迫真」性に名称を与えたものが後の「写生」の骨格と考えてもよいのではないだろうか。不折と出会って後に子規は「洋画の長所は写生にあり」(「棒三昧」『日本』明治二十八年)と言うようになったが、既に先に挙げた課題作文で子規は洋画は真に迫り、日本画は真を写すについては洋画に及ばないとも書いており、「写生」という言葉を用いていないだけで、内容は同じことを言っている。

子規が明治二十六年夏に奥州に旅行したときの記録(「はてしらずの旅中手記」)中の秋田市から八郎潟方向、寒風山・本山を眺めたスケッチがありま。子規はよく歩き回っているが、風景のスケッチは意外に少ない。この絵は山に陰影をつけ立体感をもたせようとしている点や固定した視点から遠望している点に西洋画の遠近法の影響が見受けられるように思える。しかし、遠くに山、中央に林、近くに人という構図は、遠景・中景・前景という中国伝来の伝統的三部構図法的な見方からも抜け切れていないようである。 このようにこの時期の子規は画論においては決して「日本画崇拝」一辺倒だったのではなく、また、画の実践においても、いわば和洋混在のものがあり、それはそのまま明治時代における絵画文化の混乱した状況を反映したものとも言えるのではないだろうか。

不折と子規の出会って以後について見ていきたい。子規は明治二十七年に「小日本」の挿絵を依頼した中村不折と画論について議論しあううちに、専門とする俳句との共通点を見いだし画の用語である「写生」を文学理論に転用した。その経緯は、「墨汁一滴」「病床六尺」や「叙事文」(明治三十三年)に記事があり、「叙事文」の「実際ありのまゝを写すを仮に写実といふ。また写生ともい。写生は画家の語を借りたるなり」は子規の写生の説明としてよく引用される。このように写生を理論化した時期の子規の絵や画論はどのようなものであったろうか。

子規の画論における写生とは油絵の写生であり理屈で描く写生に対し「感情的写生」であるという。その「感情」については「感ずる度合に従ふて画く」と言っている。つまり作者が自分が見た印象の深さに従って描くということであろう。これは意識して焦点化した対象を描くということであり、後の「叙事文」の「実際ありのまゝを写す」とは若干意味が異なるように思われる。

子規は自分の写生説に従って油絵を実践することは出来なかったが、最晩年になって不折がくれた絵の具で毎日のように水彩画を描いた。「果物帖」「草花帖」「玩具帖」などをはじめ、窓外の風景など様々なものを丹念に写している。これらの子規の画は、純粋に洋画の形式に見えるものと和洋混在のものとがある。「果物帖」や「草花帖」等の絵は非常に丹念な写生であるが、油彩の静物画のようなものや、学名が書かれて博物学の絵の影響が見受けられるようなもの、また俳句を画賛のように書き込んだ絵もあり多様である。

晩年の子規の絵はモルヒネで痛みを抑えつつ、日々の楽しみとして絵を描いていた(「病床六尺」)いう面が強く、体調にも左右されるから、必ずしも理論と実践を一致させてみるものではないかもしれない。庭前八景・窓前は明治三十二・三年頃描いた自宅の庭の写生画で、「草花帖」(明治三十五)中のロベリアの鉢植えの絵である。ともに不折の影響を受けて後の写生ではあるがそれぞれの巧拙は比べるまでもない。ただ、この両方の絵に共通する特徴で、子規には丸い鉢を立体に描こうとするときに、上面をやや鳥瞰的に見て楕円に描いても底は直線的に描く傾向があることが見いだせよう。理論通りに見たままを写すのなら、そのようなディテイルにもこだわると思うのだが、非常に丁寧に描いた後者でもやや不自然になっている。 この時期の子規の画は漱石が「拙くて且真面目である」(「子規の画」朝日新聞 明治四十四年七月四日)という評価が最も正当であるように思われる。

************************************

興味深い記事と述べた思文閣の資料の紹介をします。

************************************

真贋の検証

思文閣 墨蹟資料目録 第433号 作品NO1 説明文より

晩年の正岡子規の絵画作品はたいへん珍しく、晩年の正岡子規を看護した寒川鼠骨によると、本作品(作品NO1)を除くと4点しか残されておりません。そしてそれらは全て国立国会図書館に所蔵されています。

ここで本作品の真贋にて問題となるのは「晩年」とはいつを指すのかということです。歌が作られたのが明治33年です。明治35年九月9日に亡くなっています。この3年の間の絵画作品が5点のみとは考えづらい。

明治33年8月10日に公開されて正岡子規の歌に「鄙の家に赤き花さく暑さかな」とある。この花はむろん椿とは思われません。明治32年5月には、病状が悪化し、寝返りも困難であった。

もし本作品が真作ならば、明治32年の春に描かれた作品と推察される。この頃を晩年と呼ばないのかもしれません。看護をこの頃から寒川鼠骨がしていたかどうかです。寒川鼠骨の年記のよると

「1899年、田中正造を取材で知り、彼の足尾鉱毒事件への取り組みを紙面から支援した。子規庵に出入りした。単行本『日記文』を刊行した。1900年(明治33年)(25歳)、日本新聞の社説が第2次山県内閣への官吏誣告罪に問われ、雑誌の署名人だったために、15日間収監された。その体験記『新囚人』を翌年出版した。1902年9月、子規の臨終を看取り、その葬儀の執行にも参画した。」

とあるように明治33年は看護に付きっ切りではなかったようである。つまり正岡子規の晩年とは病状が悪化した明治33年の5月以降からを指すものと考えられる。その以前に本作品が制作された可能性はある。

下の絵は下村為山が描き、高浜虚子が賛をした作品で、大正4年の制作である。下村為山は、子規と同郷の画家であり、俳人。はじめは洋画を目指したが、子規と出会い、俳味溢れる日本画を多く描いた。この絵で注目したのは左に飾られた花瓶である。本作品と同じような花瓶があったことがわかる。

***********************************

本作品については花瓶があることを知っている人か、そのような作品を模写して贋作を描いた可能性がありますね。明治33年の歌とするとやはり正岡子規の晩年の作となり、5点以外は存在していないと考えるのが妥当でしょう。

夏目漱石と正岡子規の絵と関連付けるさらに詳しい資料に下記のものがあります。

***********************************

子規の画

夏目漱石記

余は子規の描いた画をたった一枚持っている。亡友の記念だと思って長い間それを袋の中に入れてしまっておいた。年数の経つに伴れて、ある時はまるで袋の所在を忘れて打ち過ぎる事も多かった。近頃ふと思い出して、ああしておいては転宅の際などにどこへ散逸するかも知れないから、今のうちに表具屋へやって懸物にでも仕立てさせようと云う気が起った。渋紙の袋を引き出して塵を払いて中を検べると、画は元のまま湿っぽく四折りに畳んであった。画のほかに、無いと思った子規の手紙も幾通か出て来た。余はその中から子規が余に宛て寄こした最後のものと、それから年月の分らない短いものとを選び出して、その中間に例の画を挟んで、三つを一纏めに表装させた。

画は一輪花挿しに挿した東菊で、図柄としては極て単簡な者である。傍に「是は萎み掛けた所と思い玉え。下手いのは病気の所為だと思い玉え。嘘だと思わば肱を突いて描いて見玉え」という註釈が加えてあるところをもって見ると、自分でもそう旨いとは考えていなかったのだろう。子規がこの画を描いた時は、余はもう東京にはいなかった。彼はこの画に、「東菊活いけて置きけり火の国に住みける君の帰り来るがね」と云う一首の歌を添えて、熊本まで送って来たのである。

壁に懸かけて眺めて見るといかにも淋さびしい感じがする。色は花と茎と葉と硝子の瓶とを合せてわずかに三色しか使ってない。花は開いたのが一輪に蕾が二つだけである。葉の数を勘定して見たら、すべてでやっと九枚あった。それに周囲が白いのと、表装の絹地が寒い藍なので、どう眺めても冷たい心持が襲って来てならない。

子規はこの簡単な草花を描くために、非常な努力を惜しまなかったように見える。わずか三茎の花に、少くとも五六時間の手間てまをかけて、どこからどこまで丹念に塗り上げている。これほどの骨折は、ただに病中の根気仕事としてよほどの決心を要するのみならず、いかにも無雑作に俳句や歌を作り上げる彼の性情から云っても、明かな矛盾である。思うに画と云う事に初心な彼は当時絵画における写生の必要を不折などから聞いて、それを一草一花の上にも実行しようと企てながら、彼が俳句の上ですでに悟入した同一方法を、この方面に向って適用する事を忘れたか、または適用する腕がなかったのであろう。

東菊によって代表された子規の画は、拙まずくてかつ真面目まじめである。才を呵して直ちに章をなす彼の文筆が、絵の具皿に浸たると同時に、たちまち堅くなって、穂先の運行がねっとり竦んでしまったのかと思うと、余は微笑を禁じ得ないのである。虚子が来てこの幅を見た時、正岡の絵は旨いじゃありませんかと云ったことがある。余はその時、だってあれだけの単純な平凡な特色を出すのに、あのくらい時間と労力を費さなければならなかったかと思うと、何だか正岡の頭と手が、いらざる働きを余儀なくされた観があるところに、隠し切れない拙が溢あふれていると思うと答えた。馬鹿律義なものに厭味も利いた風もありようはない。そこに重厚な好所があるとすれば、子規の画はまさに働きのない愚直ものの旨さである。けれども一線一画の瞬間作用で、優に始末をつけられべき特長を、とっさに弁ずる手際がないために、やむをえず省略の捷径を棄すてて、几帳面な塗抹主義を根気に実行したとすれば、拙の一字はどうしても免まぬかれがたい。

子規は人間として、また文学者として、最も「拙」の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にも、どの日にも、余はいまだかつて彼の拙を笑い得るの機会を捉らえ得た試しがない。また彼の拙に惚れ込んだ瞬間の場合さえもたなかった。彼の歿後ほとんど十年になろうとする今日、彼のわざわざ余のために描いた一輪の東菊の中うちに、確かにこの一拙字を認める事のできたのは、その結果が余をして失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、余にとっては多大の興味がある。ただ画がいかにも淋しい。でき得るならば、子規にこの拙な所をもう少し雄大に発揮させて、淋しさの償いとしたかった。

***********************************

「子規は人間として、また文学者として、最も「拙」の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にも、どの日にも、余はいまだかつて彼の拙を笑い得るの機会を捉らえ得た試しがない。また彼の拙に惚れ込んだ瞬間の場合さえもたなかった。彼の歿後ほとんど十年になろうとする今日、彼のわざわざ余のために描いた一輪の東菊の中うちに、確かにこの一拙字を認める事のできたのは、その結果が余をして失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、余にとっては多大の興味がある。ただ画がいかにも淋しい。でき得るならば、子規にこの拙な所をもう少し雄大に発揮させて、淋しさの償いとしたかった。」という最後の文章に旧友への尊敬と亡き友人への懐かしみが感じられます。文豪というのは天邪鬼な表現をするものですね。

本作品をただのつまらぬ贋作と捉えるか、真作の可能性在りと捉えるか・・、いずれにせよ正岡子規と夏目漱石の両者の関係を彷彿とさせてくれる作品を拙宅にひとつくらいはあってもよいように思います。

本作品も下記の説明のように真作の可能性は低いものですが、木島櫻谷の展覧会出品作を酷評した夏目漱石が正岡子規の絵の作品を評した内容に興味を惹かれ、その評を再度読み返していたところ、資料に基づき本作品の説明を修正した折、これを機に投稿した次第です。この点をご理解いただいて本内容をお読みください。作品は「伝」としております。

草庵春景 伝正岡子規賛画

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1940*横530 画サイズ:縦1200*横330

「草庵春景 砥部焼の乳の色なす花かめ(瓶)に 梅と椿とともに活けたり」と明治33年(1900年)作の正岡子規の歌が賛として添えられている作品です。歌というより説明書きですね

正岡子規の作品紹介について思文閣に興味深い下記の文章があります。

「根岸の子規の家の床の間には、松山の『村上霽月』から贈られた砥部焼の花瓶が置かれ、子規愛玩の品となっていました。本作品は明治33年以降の作品と思われ、子規の病はかなり重くなっています。しかも闘病から死亡までの7年間で描かれた作品は5点のみ存在が明らかなので、その時期なら本作品は贋作となりますが、明治33年の5月前なら真作の可能性はないとはいえません。

(思文閣 墨蹟資料目録 第433号 作品NO1 説明文より)」

「闘病から死亡までの7年間で描かれた作品は5点のみ存在が明らかな」・・、正岡子規の絵の作品の現存数は少ないどころじゃないです。

************************************

正岡子規:(1867-1902) 俳人・歌人。松山市生まれ。本名、常規。別号、獺祭(だつさい)書屋主人・竹の里人など。新聞「日本」・俳誌「ホトトギス」によって写生による新しい俳句を指導、「歌よみに与ふる書」を著して万葉調を重んじ、根岸短歌会を興す。また写生文による文章革新を試みるなど、近代文学史上に大きな足跡を残した。著「竹の里歌」「俳諧大要」「仰臥漫録」など。脊髄カリエスにより早世。 第一高等中学校で夏目漱石と同級生になり、子規の死まで友情が続いた。野球を日本に紹介した人としても有名。

************************************

************************************

砥部焼:子規、明治33年(1900)の歌が添えられた作品ですが、明治35年5月29日の子規筆室内写生図には、伊藤左千夫贈の芍薬を挿したこの砥部焼の花瓶が描かれている。夏目漱石のもとにも砥部焼の一品があった。こちらも村上霽月から贈られたもので、明治41年11月22日付の礼状には「御恵送の砥部焼安着厚く御礼申上候」とある。野村傳四に宛てた45年4月6日付の手紙の中で、漱石は「あれはコマキぢゃないよ。砥部焼といって伊予の松山で出来るものだ」と言及、愛用している趣きが窺われる。砥部焼は国指定の「伝統的工芸品」。漱石は「伊予の松山で出来るものだ」と言っているが、松山の南にある伊予郡砥部町がその産地である。

************************************

「村上霽月」なる人物は?

************************************

村上霽月:俳人であり、実業家村上半太郎でもあった。明治2年8月8日松山市西垣生に生まれた。同25年夏、第一高等学校を中退して帰郷、家業を継ぎ今出(いまず)絣株式会社の社長となる。俳句への関心はそのころから。中央の名ある宗匠や、学校の先輩である子規や鳴雪の指導を受け、とくに子規を通じて漱石とは親しかった。同30年「ほととぎす」の選者となり、同年「今出吟社」を結成、晩年まで地元俳人の指導に当たったが、漢詩に俳句で唱和する転和法の創始であろう。

大正9年秋のある日、漱石の漢詩を読んでいたら、その感興がふと句になったという。漱石の「出門所思多 春風我衣」に対する「菜の花や東京を距る三百里」、王陽明の詩「金骨蔵霊塔神光明遠峰」に転和する「紫に匂う霞や春蘭けて」などが転和吟の一例。また、昭和8年には絵に俳句を配する「題画吟」もはじめ「業余俳諧」を主唱、俳句の伝統性に新生面を開いた。昭和21年没。

************************************

正岡子規の絵はいつ頃からか?

************************************

正岡子規と絵

子規は専門的に絵を学んだ経験はないが、教養として学んだり趣味として描いた経験は、大まかに三期に分けることができると思われる。

まず、松山時代の少年期に、伝統的な日本画の初歩を身につけた時期、

次いで、上京し大学予備門に入って教養科目として洋画を学んだ時期、

第三に中村不折と交流していわゆる「写生」論の発想を得てから死に至るまでの時期である。

第一期頃の子規は日本画の型を身につけ、それに従って画を描いていた。「吾幼児の美感」(「ホトトギス」明治三十一年十二月)では、幼い頃友人が絵を習っていることがうらやましく、母親に絵を習いたいとせがんだが許されなかったと回想しており、「病床六尺」(五月十二日)では「余は幼き時より絵を好みしかど、人物画よりも寧ろ花鳥を好み、複雑なる画よりも寧ろ簡単なる画を好めり今に至って尚ほその傾向を変ぜず」と述べている。子規は幼少期から絵が好きであった。絵の独習のためか、十二歳(明治十一)の時、北斎の「画道独稽古」(文化十二)一冊(画文三十五枚七十頁)を友人から借りて模写している。この書は、人物や風景などの描き方についてその運筆方をひらがなで三十一文字の歌にしたもので、歌の通り描いていれば絵が描けるようになっていた。

この他にも松山中学時代に仲間と出した回覧詩誌「雅感詩文」(明治十四)に香雲の号で「竹」の画を描いているが、これは日本画における竹の一つの類型に嵌ったものであろう。なお、この時期の子規に画論らしきものは見あたらない。また、明治十二年に松山城で開かれた博覧会で「葡萄ノ油絵」をみたとの記録があり(「自笑文草」)子規が油彩を見た最初かと思われる。

第二期についてであるが、この時期の子規は様々な絵についての見方、考え方を養った時期といえよう。子規は明治十七年に大学予備門に入ったが、松井貴子氏によれば、子規はこの時に教養科目で西洋画のいろはを学んでいる。その影響が表れていると思われるのが、「竹の里歌」の明治十八年七月に藤野古白ら友人と連れだって厳島に参詣しているとき戯れに宿の前の芭蕉をスケッチしたものがある。「水くきのつたなき跡を後の日にけふのやとりの形見とや見ん」と画賛をつけている点は日本的だが、葉の陰影をはっきりさせようとする意図が見られ、予備門で学んだ洋画の手法で描かれたものではないかと思われる。

子規の感じていた洋画の長所である「迫真」性に名称を与えたものが後の「写生」の骨格と考えてもよいのではないだろうか。不折と出会って後に子規は「洋画の長所は写生にあり」(「棒三昧」『日本』明治二十八年)と言うようになったが、既に先に挙げた課題作文で子規は洋画は真に迫り、日本画は真を写すについては洋画に及ばないとも書いており、「写生」という言葉を用いていないだけで、内容は同じことを言っている。

子規が明治二十六年夏に奥州に旅行したときの記録(「はてしらずの旅中手記」)中の秋田市から八郎潟方向、寒風山・本山を眺めたスケッチがありま。子規はよく歩き回っているが、風景のスケッチは意外に少ない。この絵は山に陰影をつけ立体感をもたせようとしている点や固定した視点から遠望している点に西洋画の遠近法の影響が見受けられるように思える。しかし、遠くに山、中央に林、近くに人という構図は、遠景・中景・前景という中国伝来の伝統的三部構図法的な見方からも抜け切れていないようである。 このようにこの時期の子規は画論においては決して「日本画崇拝」一辺倒だったのではなく、また、画の実践においても、いわば和洋混在のものがあり、それはそのまま明治時代における絵画文化の混乱した状況を反映したものとも言えるのではないだろうか。

不折と子規の出会って以後について見ていきたい。子規は明治二十七年に「小日本」の挿絵を依頼した中村不折と画論について議論しあううちに、専門とする俳句との共通点を見いだし画の用語である「写生」を文学理論に転用した。その経緯は、「墨汁一滴」「病床六尺」や「叙事文」(明治三十三年)に記事があり、「叙事文」の「実際ありのまゝを写すを仮に写実といふ。また写生ともい。写生は画家の語を借りたるなり」は子規の写生の説明としてよく引用される。このように写生を理論化した時期の子規の絵や画論はどのようなものであったろうか。

子規の画論における写生とは油絵の写生であり理屈で描く写生に対し「感情的写生」であるという。その「感情」については「感ずる度合に従ふて画く」と言っている。つまり作者が自分が見た印象の深さに従って描くということであろう。これは意識して焦点化した対象を描くということであり、後の「叙事文」の「実際ありのまゝを写す」とは若干意味が異なるように思われる。

子規は自分の写生説に従って油絵を実践することは出来なかったが、最晩年になって不折がくれた絵の具で毎日のように水彩画を描いた。「果物帖」「草花帖」「玩具帖」などをはじめ、窓外の風景など様々なものを丹念に写している。これらの子規の画は、純粋に洋画の形式に見えるものと和洋混在のものとがある。「果物帖」や「草花帖」等の絵は非常に丹念な写生であるが、油彩の静物画のようなものや、学名が書かれて博物学の絵の影響が見受けられるようなもの、また俳句を画賛のように書き込んだ絵もあり多様である。

晩年の子規の絵はモルヒネで痛みを抑えつつ、日々の楽しみとして絵を描いていた(「病床六尺」)いう面が強く、体調にも左右されるから、必ずしも理論と実践を一致させてみるものではないかもしれない。庭前八景・窓前は明治三十二・三年頃描いた自宅の庭の写生画で、「草花帖」(明治三十五)中のロベリアの鉢植えの絵である。ともに不折の影響を受けて後の写生ではあるがそれぞれの巧拙は比べるまでもない。ただ、この両方の絵に共通する特徴で、子規には丸い鉢を立体に描こうとするときに、上面をやや鳥瞰的に見て楕円に描いても底は直線的に描く傾向があることが見いだせよう。理論通りに見たままを写すのなら、そのようなディテイルにもこだわると思うのだが、非常に丁寧に描いた後者でもやや不自然になっている。 この時期の子規の画は漱石が「拙くて且真面目である」(「子規の画」朝日新聞 明治四十四年七月四日)という評価が最も正当であるように思われる。

************************************

興味深い記事と述べた思文閣の資料の紹介をします。

************************************

真贋の検証

思文閣 墨蹟資料目録 第433号 作品NO1 説明文より

晩年の正岡子規の絵画作品はたいへん珍しく、晩年の正岡子規を看護した寒川鼠骨によると、本作品(作品NO1)を除くと4点しか残されておりません。そしてそれらは全て国立国会図書館に所蔵されています。

ここで本作品の真贋にて問題となるのは「晩年」とはいつを指すのかということです。歌が作られたのが明治33年です。明治35年九月9日に亡くなっています。この3年の間の絵画作品が5点のみとは考えづらい。

明治33年8月10日に公開されて正岡子規の歌に「鄙の家に赤き花さく暑さかな」とある。この花はむろん椿とは思われません。明治32年5月には、病状が悪化し、寝返りも困難であった。

もし本作品が真作ならば、明治32年の春に描かれた作品と推察される。この頃を晩年と呼ばないのかもしれません。看護をこの頃から寒川鼠骨がしていたかどうかです。寒川鼠骨の年記のよると

「1899年、田中正造を取材で知り、彼の足尾鉱毒事件への取り組みを紙面から支援した。子規庵に出入りした。単行本『日記文』を刊行した。1900年(明治33年)(25歳)、日本新聞の社説が第2次山県内閣への官吏誣告罪に問われ、雑誌の署名人だったために、15日間収監された。その体験記『新囚人』を翌年出版した。1902年9月、子規の臨終を看取り、その葬儀の執行にも参画した。」

とあるように明治33年は看護に付きっ切りではなかったようである。つまり正岡子規の晩年とは病状が悪化した明治33年の5月以降からを指すものと考えられる。その以前に本作品が制作された可能性はある。

下の絵は下村為山が描き、高浜虚子が賛をした作品で、大正4年の制作である。下村為山は、子規と同郷の画家であり、俳人。はじめは洋画を目指したが、子規と出会い、俳味溢れる日本画を多く描いた。この絵で注目したのは左に飾られた花瓶である。本作品と同じような花瓶があったことがわかる。

***********************************

本作品については花瓶があることを知っている人か、そのような作品を模写して贋作を描いた可能性がありますね。明治33年の歌とするとやはり正岡子規の晩年の作となり、5点以外は存在していないと考えるのが妥当でしょう。

夏目漱石と正岡子規の絵と関連付けるさらに詳しい資料に下記のものがあります。

***********************************

子規の画

夏目漱石記

余は子規の描いた画をたった一枚持っている。亡友の記念だと思って長い間それを袋の中に入れてしまっておいた。年数の経つに伴れて、ある時はまるで袋の所在を忘れて打ち過ぎる事も多かった。近頃ふと思い出して、ああしておいては転宅の際などにどこへ散逸するかも知れないから、今のうちに表具屋へやって懸物にでも仕立てさせようと云う気が起った。渋紙の袋を引き出して塵を払いて中を検べると、画は元のまま湿っぽく四折りに畳んであった。画のほかに、無いと思った子規の手紙も幾通か出て来た。余はその中から子規が余に宛て寄こした最後のものと、それから年月の分らない短いものとを選び出して、その中間に例の画を挟んで、三つを一纏めに表装させた。

画は一輪花挿しに挿した東菊で、図柄としては極て単簡な者である。傍に「是は萎み掛けた所と思い玉え。下手いのは病気の所為だと思い玉え。嘘だと思わば肱を突いて描いて見玉え」という註釈が加えてあるところをもって見ると、自分でもそう旨いとは考えていなかったのだろう。子規がこの画を描いた時は、余はもう東京にはいなかった。彼はこの画に、「東菊活いけて置きけり火の国に住みける君の帰り来るがね」と云う一首の歌を添えて、熊本まで送って来たのである。

壁に懸かけて眺めて見るといかにも淋さびしい感じがする。色は花と茎と葉と硝子の瓶とを合せてわずかに三色しか使ってない。花は開いたのが一輪に蕾が二つだけである。葉の数を勘定して見たら、すべてでやっと九枚あった。それに周囲が白いのと、表装の絹地が寒い藍なので、どう眺めても冷たい心持が襲って来てならない。

子規はこの簡単な草花を描くために、非常な努力を惜しまなかったように見える。わずか三茎の花に、少くとも五六時間の手間てまをかけて、どこからどこまで丹念に塗り上げている。これほどの骨折は、ただに病中の根気仕事としてよほどの決心を要するのみならず、いかにも無雑作に俳句や歌を作り上げる彼の性情から云っても、明かな矛盾である。思うに画と云う事に初心な彼は当時絵画における写生の必要を不折などから聞いて、それを一草一花の上にも実行しようと企てながら、彼が俳句の上ですでに悟入した同一方法を、この方面に向って適用する事を忘れたか、または適用する腕がなかったのであろう。

東菊によって代表された子規の画は、拙まずくてかつ真面目まじめである。才を呵して直ちに章をなす彼の文筆が、絵の具皿に浸たると同時に、たちまち堅くなって、穂先の運行がねっとり竦んでしまったのかと思うと、余は微笑を禁じ得ないのである。虚子が来てこの幅を見た時、正岡の絵は旨いじゃありませんかと云ったことがある。余はその時、だってあれだけの単純な平凡な特色を出すのに、あのくらい時間と労力を費さなければならなかったかと思うと、何だか正岡の頭と手が、いらざる働きを余儀なくされた観があるところに、隠し切れない拙が溢あふれていると思うと答えた。馬鹿律義なものに厭味も利いた風もありようはない。そこに重厚な好所があるとすれば、子規の画はまさに働きのない愚直ものの旨さである。けれども一線一画の瞬間作用で、優に始末をつけられべき特長を、とっさに弁ずる手際がないために、やむをえず省略の捷径を棄すてて、几帳面な塗抹主義を根気に実行したとすれば、拙の一字はどうしても免まぬかれがたい。

子規は人間として、また文学者として、最も「拙」の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にも、どの日にも、余はいまだかつて彼の拙を笑い得るの機会を捉らえ得た試しがない。また彼の拙に惚れ込んだ瞬間の場合さえもたなかった。彼の歿後ほとんど十年になろうとする今日、彼のわざわざ余のために描いた一輪の東菊の中うちに、確かにこの一拙字を認める事のできたのは、その結果が余をして失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、余にとっては多大の興味がある。ただ画がいかにも淋しい。でき得るならば、子規にこの拙な所をもう少し雄大に発揮させて、淋しさの償いとしたかった。

***********************************

「子規は人間として、また文学者として、最も「拙」の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にも、どの日にも、余はいまだかつて彼の拙を笑い得るの機会を捉らえ得た試しがない。また彼の拙に惚れ込んだ瞬間の場合さえもたなかった。彼の歿後ほとんど十年になろうとする今日、彼のわざわざ余のために描いた一輪の東菊の中うちに、確かにこの一拙字を認める事のできたのは、その結果が余をして失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、余にとっては多大の興味がある。ただ画がいかにも淋しい。でき得るならば、子規にこの拙な所をもう少し雄大に発揮させて、淋しさの償いとしたかった。」という最後の文章に旧友への尊敬と亡き友人への懐かしみが感じられます。文豪というのは天邪鬼な表現をするものですね。

本作品をただのつまらぬ贋作と捉えるか、真作の可能性在りと捉えるか・・、いずれにせよ正岡子規と夏目漱石の両者の関係を彷彿とさせてくれる作品を拙宅にひとつくらいはあってもよいように思います。