例年通り、今年もお盆の最中は郷里の秋田県の県北方面に帰省します。

自宅の整理やら蔵の中でガラクタの中で唸っているでしょう・・・。

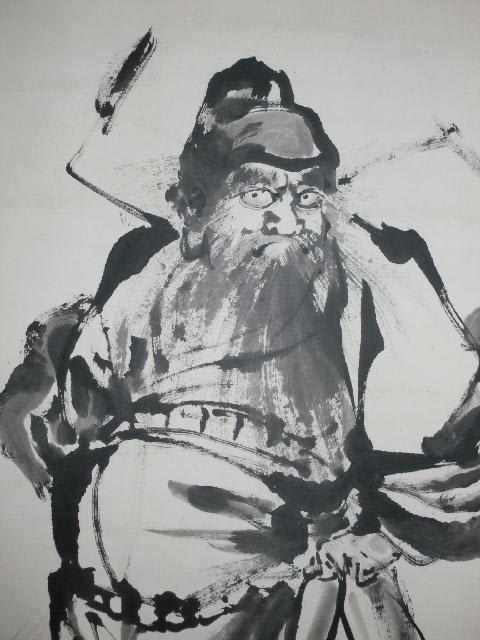

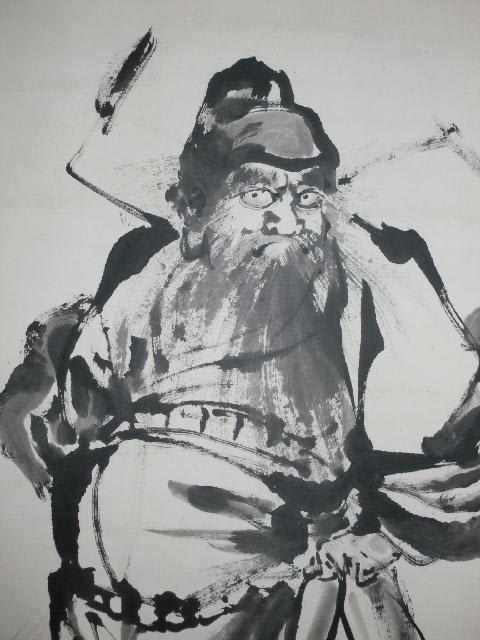

先日、前にもブログに掲載しました「鐘馗之図 寺崎廣業筆」の掛け軸を改装を依頼しており出来上がってきました

筆の勢いといい出来はいいのですが、虫食いがあるなどあまりにも痛みがあるため思い切って、広島の表具師さんに依頼し、改装しました。

虫食いの跡も綺麗に修復されています。全面表具改装(いわゆる「締め直し」)でありながら、格安

以下の説明文は以前のブログにも掲載

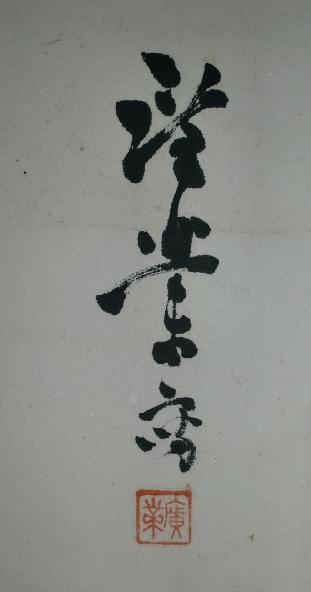

鍾馗之図 寺崎廣業筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦2000*横875 画サイズ:縦1480*横740

鐘馗:中国で広く信仰された厄除けの神。唐の玄宗皇帝が病床に伏せっていたとき、夢のなかに小さな鬼の虚耗(きょこう)が現れた。玄宗が兵士をよんで追い払おうとすると、突然大きな鬼が現れて、その小鬼を退治した。そしてその大きな鬼は、「自分は鍾馗といって役人の採用試験に落弟して自殺した者だが、もし自分を手厚く葬ってくれるならば、天下の害悪を除いてやろう」といった。目が覚めるとすっかり病気が治っていたので、玄宗は画士に命じて鍾馗の姿を描かせ、以来、鍾馗の図を門にはり出して邪鬼悪病除けにするようになったという。初めは年の暮れの習俗であったが、のちに5月5日に移り、図柄としては鍾馗が刀を振るってコウモリ(蝙蝠)を打ち落としているものが好まれた。これは蝠の字が福に通じることから、これによって福を得たいという気持ちを表現したものである。この鍾馗の信仰は、日本にも伝わって室町時代ごろから行われ、端午の節供を通してなじみが深い。

寺崎廣業:1866年~1919年。日本画家。秋田生まれ。幼名忠太郎。秋田藩家老で七百石取りの家に生まれ、父が維新後、資産を蕩尽し、氷の行商まで経験している。小室秀俊、平福穂庵に学び、のちに上京。絵画叢誌に古画の縮図や口絵を描き、山田敬中、邨田丹陵らと研究会をもちながら苦学。波瀾に富んだ修業生活を送りながらも、血筋のせいか豪快な性格は失なわず、ついに明治画壇のトップに立っている。1897年(明治30)東京美術学校助教授となるが、翌年の美術学校騒動で岡倉天心らとともに辞職し、日本美術院の創設に参加。1901年(明治34)には、美術院正員のまま美術学校に復職し、教授となった。07年の第1回文展から第7回展まで審査員を務め、17年(大正6)帝室技芸員となった。代表作は『秋苑』『大仏開眼』『高山清秋』など。門下に野田九浦、中村岳陵、町田曲江らがある。大正8(1919)年、のどの癌が原因にて53歳で世を去った。

今ではマイナー?な画家ですが、横山大観の師?とも言える画家であり、当時はもっとも高名な画家の一人でした。

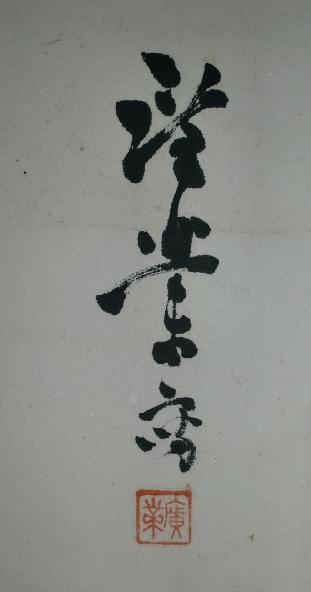

それゆえ贋作が非常に多いです。絵の出来は無論ですが、落款の筆の勢い、印章の一致が決め手になります。

「業」の落款の自体から「二本廣業」と後年の「三本廣業」と区分されますが、本作品は「二本廣業」と称される落款です。この辺も印章との関連で知識として必要

小生の寝ている真正面に掛けていつもにらめっこ

表具を直してからは鐘馗様は上機嫌です

興味のある方はインターネットオークションにも「鐘馗様」の図の絵画は時々、出品されていますので購入されてみては・・・いい厄除けになりますよ!

自宅の整理やら蔵の中でガラクタの中で唸っているでしょう・・・。

先日、前にもブログに掲載しました「鐘馗之図 寺崎廣業筆」の掛け軸を改装を依頼しており出来上がってきました

筆の勢いといい出来はいいのですが、虫食いがあるなどあまりにも痛みがあるため思い切って、広島の表具師さんに依頼し、改装しました。

虫食いの跡も綺麗に修復されています。全面表具改装(いわゆる「締め直し」)でありながら、格安

以下の説明文は以前のブログにも掲載

鍾馗之図 寺崎廣業筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦2000*横875 画サイズ:縦1480*横740

鐘馗:中国で広く信仰された厄除けの神。唐の玄宗皇帝が病床に伏せっていたとき、夢のなかに小さな鬼の虚耗(きょこう)が現れた。玄宗が兵士をよんで追い払おうとすると、突然大きな鬼が現れて、その小鬼を退治した。そしてその大きな鬼は、「自分は鍾馗といって役人の採用試験に落弟して自殺した者だが、もし自分を手厚く葬ってくれるならば、天下の害悪を除いてやろう」といった。目が覚めるとすっかり病気が治っていたので、玄宗は画士に命じて鍾馗の姿を描かせ、以来、鍾馗の図を門にはり出して邪鬼悪病除けにするようになったという。初めは年の暮れの習俗であったが、のちに5月5日に移り、図柄としては鍾馗が刀を振るってコウモリ(蝙蝠)を打ち落としているものが好まれた。これは蝠の字が福に通じることから、これによって福を得たいという気持ちを表現したものである。この鍾馗の信仰は、日本にも伝わって室町時代ごろから行われ、端午の節供を通してなじみが深い。

寺崎廣業:1866年~1919年。日本画家。秋田生まれ。幼名忠太郎。秋田藩家老で七百石取りの家に生まれ、父が維新後、資産を蕩尽し、氷の行商まで経験している。小室秀俊、平福穂庵に学び、のちに上京。絵画叢誌に古画の縮図や口絵を描き、山田敬中、邨田丹陵らと研究会をもちながら苦学。波瀾に富んだ修業生活を送りながらも、血筋のせいか豪快な性格は失なわず、ついに明治画壇のトップに立っている。1897年(明治30)東京美術学校助教授となるが、翌年の美術学校騒動で岡倉天心らとともに辞職し、日本美術院の創設に参加。1901年(明治34)には、美術院正員のまま美術学校に復職し、教授となった。07年の第1回文展から第7回展まで審査員を務め、17年(大正6)帝室技芸員となった。代表作は『秋苑』『大仏開眼』『高山清秋』など。門下に野田九浦、中村岳陵、町田曲江らがある。大正8(1919)年、のどの癌が原因にて53歳で世を去った。

今ではマイナー?な画家ですが、横山大観の師?とも言える画家であり、当時はもっとも高名な画家の一人でした。

それゆえ贋作が非常に多いです。絵の出来は無論ですが、落款の筆の勢い、印章の一致が決め手になります。

「業」の落款の自体から「二本廣業」と後年の「三本廣業」と区分されますが、本作品は「二本廣業」と称される落款です。この辺も印章との関連で知識として必要

小生の寝ている真正面に掛けていつもにらめっこ

表具を直してからは鐘馗様は上機嫌です

興味のある方はインターネットオークションにも「鐘馗様」の図の絵画は時々、出品されていますので購入されてみては・・・いい厄除けになりますよ!

鐘馗様に紺の表装、締まってなかなか良いですね。

鐘馗様とprofileのお写真は同じポーズですか?

鐘馗様のポーズを真似てにらめっこ・・

元気が出ますよ。

表具の布地は選ぶのたいへん、今回はお任せ

私が墨が好きなのは、繪をみて自由に色を創造出来ることです。

その日の気分と体調で様々に変化するのがたまりませんねえ!!

今度、いくつか掲載してみます。

水墨画はいいですね。

伊藤若沖などもいいですね。