先日紹介した手頃な大きさの壺(古備前壷 その4)に庭で咲いていた紅白の牡丹を活けてみました。

*家内曰く「牡丹は水の吸い上げが弱いのですぐ枯れる」そうです。しかも大きな花びらがボタンボタンと落ちる

この壺は「ひび」から沁み出してくる水が涼を呼びます。ただ手頃な染み出し具合でないといけませんね。あまり沁みる量が多いと「漏れている」ということになります。

そして徐々に沁みだしてくる水が少なくなってくる加減が大切なようです。脇に雑巾など用意しておくのは興ざめですから・・。

*不思議と3日後には沁みだしくる水がほぼ止まりました。水の量はほとんど変わらないのに・・????

さて本日紹介する作品は古清水焼と思われる作品です。古清水焼は古九谷と同様に入手が難しい作品群のひとつと思われます。同様な焼き物でも時代の下がった磁器の作品らは単に清水焼を称され、古清水焼とは一線を画しています。たとえの良しあしはありますが、ちょうど古九谷焼が再興九谷と一線を画すと同じように感じます。

清水焼と古清水焼の区別の判断は難しく、多くが混同されているように思います。これも古九谷、再興九谷と同じですね。

*古清水焼は入手の難しい作品群ですので、今回の作品もあくまでもガラクタ好きの蒐集家のチャレンジだと思ってお読みください。

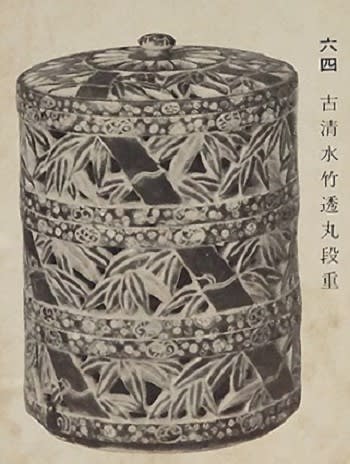

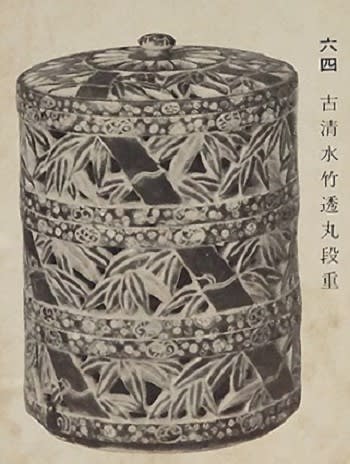

古清水焼 竹透三段丸段重

底窯傷色絵補修跡有 時代箱入

直径163*高さ235

そもそも「古清水」という名称は、制作年代が、京都で磁器が開発される江戸後期以前の、また、江戸後期であっても、磁器とは異なる京焼色絵陶器の総称として用いられるものだそうです。

野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称しています。

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造し、その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世に「古清水」と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成されたと思われます。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。したがって、色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締め陶を含む、磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。

近現代の清水焼の釉薬は透明感が強くさらさらしており、文様が緑色の下に生地の貫入が透けて見えます。古いものはそのようなことはなく、ねっとりとした不透明で盛り上がり感があるのが特徴です。古い赤はもっとどす黒さに近い濃い赤。

土は硬くてすべすべしていますが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするものです。

高台の裏などにむろん窯印はなく、窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別されます。

さらに京焼の歴史を振り返ってみましょう。

粟田口の窯にはじまる京都の焼物は,金森宗和(1584~1656)の指導のもと,御室(おむろ)仁和寺門前で窯(御室焼)を開いた野々村仁清(生没年未詳)によって大きく開花します。

仁清は,粟田口で焼物の基礎を,瀬戸に赴いて茶器製作の伝統的な陶法を学びました。また当時の京都の焼物に見られた新しい技法である色絵陶器の完成者とも言われています。その後,寛永期(1624~44)に入ると,赤褐色の銹絵が多かった初期の清水・音羽焼などは,仁清風を学んで華やかな色絵の陶器を作りはじめ,これらの作品は後に「古清水」と呼ばれるようになります。

それまで,大名や有名寺社等に買い取られていた粟田焼などの京都の焼物は,万治年間(1658~61)ごろから町売りがはじめられ,尾形乾山(1663~1743)の出現によって画期をむかえることとなります。

乾山は,正徳2(1712)年より二条丁字屋町(中京区二条通寺町西入丁子屋町)に窯を設けて焼物商売をはじめており,その清新なデザインを持つ食器類は,「乾山焼」として,世上の好評を博しました。しかし,この乾山焼は,まだまだ庶民の手が届くものではなく,多くは公家や豪商などの間で売買されていました。

町売りが主流となりつつあった明和年間(1764~72),粟田口や清水坂・五条坂近辺の町内では,ほとんどの者が陶業に関わるようになり,陶工達は同業者団体である「焼屋中」を結成して,本格的な量産体制を整備していきます。

これによって五条坂のように新しく勃興してきた焼物は,その大衆性によって力を伸ばし,京都の焼物の中でも老舗で高級陶器を生産していた粟田焼にとっては大きな脅威となりました。そんな中,五条坂において粟田焼に似たものを低価格で産するようになったため,文政7(1824)年,焼物の独占権を巡って,粟田焼と五条坂との間で争論が起こりました。

江戸初期には,肥前有田(ありた,佐賀県西松浦郡有田地方)などにおいて,磁器の生産が盛んに行われ,それが多少のことでは割れないものだと評判を受けて以降,文化・文政期(1804~30)には,京都でも磁器の需要が一段と増加し,作風も仁清風のものから有田磁器の影響を受けた新しい意匠へと展開します。

そんな中,京都において最初に完全な磁器製造を成し遂げた先駆者が奥田頴川(1753~1811)です。頴川の門人には青木木米を筆頭に仁阿弥道八,青磁に独自の手腕をみせた欽古堂亀祐(1765~1837)ら俊秀が多く,この後,京都の焼物界は最盛期を迎えることになります。しかし,幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下することになります。

幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われ,明治3(1870)年には六代目錦光山宗兵衛(1824~84)によって制作された「京薩摩」が海外で大きく評価されました。しかし,昭和初期の不況によって,工場機能はほとんど停止してしまい,その後,粟田焼は衰退へとむかいます。

一方,清水五条坂でも輸出用製品を生産しますが,これも成功を見ることが出来ませんでした。しかし,その後は,伝統的な高級品趣向,技術的な卓越さ,個人的・作家的な性格を強めながら生産を継続し,六代目清水六兵衛など多くの陶芸家を輩出しました。第2次大戦後には清水焼団地(山科区川田清水焼団地町)などへと生産の地を広げ,走泥社(そうでいしゃ)が新しい陶芸運動を行うなど陶芸の地として世界的に知られるようになり,昭和52年3月に「京焼・清水焼」として通産省より伝統的工芸品の指定を受けるに至っています。

以上が京焼の近代陶磁器の歴史の概略ですが、さて本作品は上記の京焼の歴史の流れのどの位置にいたのかは後学とさせていただきます。つまり本作品が「古清水」に類するか否かも含めてどのような位置づけの作品かは現段階では確定できる段階ではありません。

*古い箱に収められているので、痛まないように風呂敷にて梱包しておきます。

ただ正直なところ贔屓目のみると華やかな色絵の陶器として「古清水」に類するものではないかと考えています。

*古箱には売り立て目録かなにかの文献に掲載された可能性のある写真が貼られています。

三段重の一番下の器には窯疵(カマヒ)があり、窯疵(カマヒ)を裏表に絵付けをして隠してあります。このような補修は古清水焼にはときおり見かけますね。

製作当時の補修なのか、後になったからの補修なのかは不明ですね。

本ブログではいくつかの清水焼の作品を投稿しておりますが、その中から数点の作品の写真を掲載してみました。

古清水焼(栗田焼) 色絵布袋唐子香炉

合箱入

幅170*奥行130*高さ146

下記の作品は「古清水」よりは時代が下がるものかもしれません。

古い清水焼 色絵龍鳳凰青海波文七宝繋透彫灯篭形香炉

合箱入

幅155*奥行150*高さ195

下記の作品は近代の清水焼と思われる作品です。

扇面菊花紋様図 番鹿細工香炉(本ブログでは誤って「古清水焼」として紹介されています。)

合箱

幅100*奥行き90*高さ163

上記に記述した恐れ多くも「奥田潁川と野々村仁清とおぼしき?作品」は下記の写真です。

氏素性の解らぬ作品 呉州赤絵写五角鉢 伝奥田潁川作

時代箱(菓子鉢 唐絵鉢)入

全体サイズ:幅155*155*高さ70

瀬戸写菖蒲錆絵茶入 伝野々村仁清作

仕覆付 金森宗和箱書 二重箱

高さ105*最大胴径55*口径31*底径34

当方は研究者でもなければ学芸員でもなく、一介の蒐集好きな者ゆえ、さらに数少ない作品からの投稿ですので、的外れな作品であってもご容赦願います。

骨董蒐集はどの分野にしろ。迷路や迷宮に入り込むもののようです。そこから抜け出すにはまず「そのことを自覚する」ということですが、さて当方はその自覚ができているのでしょうか? 同じレベルを堂々巡りしている感もあります。

牡丹のごとく吸い込みが悪く枯れ果てるか・・・、ひびの入った壺のごとく水が沁み出すか・・・・

*家内曰く「牡丹は水の吸い上げが弱いのですぐ枯れる」そうです。しかも大きな花びらがボタンボタンと落ちる

この壺は「ひび」から沁み出してくる水が涼を呼びます。ただ手頃な染み出し具合でないといけませんね。あまり沁みる量が多いと「漏れている」ということになります。

そして徐々に沁みだしてくる水が少なくなってくる加減が大切なようです。脇に雑巾など用意しておくのは興ざめですから・・。

*不思議と3日後には沁みだしくる水がほぼ止まりました。水の量はほとんど変わらないのに・・????

さて本日紹介する作品は古清水焼と思われる作品です。古清水焼は古九谷と同様に入手が難しい作品群のひとつと思われます。同様な焼き物でも時代の下がった磁器の作品らは単に清水焼を称され、古清水焼とは一線を画しています。たとえの良しあしはありますが、ちょうど古九谷焼が再興九谷と一線を画すと同じように感じます。

清水焼と古清水焼の区別の判断は難しく、多くが混同されているように思います。これも古九谷、再興九谷と同じですね。

*古清水焼は入手の難しい作品群ですので、今回の作品もあくまでもガラクタ好きの蒐集家のチャレンジだと思ってお読みください。

古清水焼 竹透三段丸段重

底窯傷色絵補修跡有 時代箱入

直径163*高さ235

そもそも「古清水」という名称は、制作年代が、京都で磁器が開発される江戸後期以前の、また、江戸後期であっても、磁器とは異なる京焼色絵陶器の総称として用いられるものだそうです。

野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称しています。

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造し、その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世に「古清水」と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成されたと思われます。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。したがって、色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締め陶を含む、磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。

近現代の清水焼の釉薬は透明感が強くさらさらしており、文様が緑色の下に生地の貫入が透けて見えます。古いものはそのようなことはなく、ねっとりとした不透明で盛り上がり感があるのが特徴です。古い赤はもっとどす黒さに近い濃い赤。

土は硬くてすべすべしていますが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするものです。

高台の裏などにむろん窯印はなく、窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別されます。

さらに京焼の歴史を振り返ってみましょう。

粟田口の窯にはじまる京都の焼物は,金森宗和(1584~1656)の指導のもと,御室(おむろ)仁和寺門前で窯(御室焼)を開いた野々村仁清(生没年未詳)によって大きく開花します。

仁清は,粟田口で焼物の基礎を,瀬戸に赴いて茶器製作の伝統的な陶法を学びました。また当時の京都の焼物に見られた新しい技法である色絵陶器の完成者とも言われています。その後,寛永期(1624~44)に入ると,赤褐色の銹絵が多かった初期の清水・音羽焼などは,仁清風を学んで華やかな色絵の陶器を作りはじめ,これらの作品は後に「古清水」と呼ばれるようになります。

それまで,大名や有名寺社等に買い取られていた粟田焼などの京都の焼物は,万治年間(1658~61)ごろから町売りがはじめられ,尾形乾山(1663~1743)の出現によって画期をむかえることとなります。

乾山は,正徳2(1712)年より二条丁字屋町(中京区二条通寺町西入丁子屋町)に窯を設けて焼物商売をはじめており,その清新なデザインを持つ食器類は,「乾山焼」として,世上の好評を博しました。しかし,この乾山焼は,まだまだ庶民の手が届くものではなく,多くは公家や豪商などの間で売買されていました。

町売りが主流となりつつあった明和年間(1764~72),粟田口や清水坂・五条坂近辺の町内では,ほとんどの者が陶業に関わるようになり,陶工達は同業者団体である「焼屋中」を結成して,本格的な量産体制を整備していきます。

これによって五条坂のように新しく勃興してきた焼物は,その大衆性によって力を伸ばし,京都の焼物の中でも老舗で高級陶器を生産していた粟田焼にとっては大きな脅威となりました。そんな中,五条坂において粟田焼に似たものを低価格で産するようになったため,文政7(1824)年,焼物の独占権を巡って,粟田焼と五条坂との間で争論が起こりました。

江戸初期には,肥前有田(ありた,佐賀県西松浦郡有田地方)などにおいて,磁器の生産が盛んに行われ,それが多少のことでは割れないものだと評判を受けて以降,文化・文政期(1804~30)には,京都でも磁器の需要が一段と増加し,作風も仁清風のものから有田磁器の影響を受けた新しい意匠へと展開します。

そんな中,京都において最初に完全な磁器製造を成し遂げた先駆者が奥田頴川(1753~1811)です。頴川の門人には青木木米を筆頭に仁阿弥道八,青磁に独自の手腕をみせた欽古堂亀祐(1765~1837)ら俊秀が多く,この後,京都の焼物界は最盛期を迎えることになります。しかし,幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下することになります。

幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われ,明治3(1870)年には六代目錦光山宗兵衛(1824~84)によって制作された「京薩摩」が海外で大きく評価されました。しかし,昭和初期の不況によって,工場機能はほとんど停止してしまい,その後,粟田焼は衰退へとむかいます。

一方,清水五条坂でも輸出用製品を生産しますが,これも成功を見ることが出来ませんでした。しかし,その後は,伝統的な高級品趣向,技術的な卓越さ,個人的・作家的な性格を強めながら生産を継続し,六代目清水六兵衛など多くの陶芸家を輩出しました。第2次大戦後には清水焼団地(山科区川田清水焼団地町)などへと生産の地を広げ,走泥社(そうでいしゃ)が新しい陶芸運動を行うなど陶芸の地として世界的に知られるようになり,昭和52年3月に「京焼・清水焼」として通産省より伝統的工芸品の指定を受けるに至っています。

以上が京焼の近代陶磁器の歴史の概略ですが、さて本作品は上記の京焼の歴史の流れのどの位置にいたのかは後学とさせていただきます。つまり本作品が「古清水」に類するか否かも含めてどのような位置づけの作品かは現段階では確定できる段階ではありません。

*古い箱に収められているので、痛まないように風呂敷にて梱包しておきます。

ただ正直なところ贔屓目のみると華やかな色絵の陶器として「古清水」に類するものではないかと考えています。

*古箱には売り立て目録かなにかの文献に掲載された可能性のある写真が貼られています。

三段重の一番下の器には窯疵(カマヒ)があり、窯疵(カマヒ)を裏表に絵付けをして隠してあります。このような補修は古清水焼にはときおり見かけますね。

製作当時の補修なのか、後になったからの補修なのかは不明ですね。

本ブログではいくつかの清水焼の作品を投稿しておりますが、その中から数点の作品の写真を掲載してみました。

古清水焼(栗田焼) 色絵布袋唐子香炉

合箱入

幅170*奥行130*高さ146

下記の作品は「古清水」よりは時代が下がるものかもしれません。

古い清水焼 色絵龍鳳凰青海波文七宝繋透彫灯篭形香炉

合箱入

幅155*奥行150*高さ195

下記の作品は近代の清水焼と思われる作品です。

扇面菊花紋様図 番鹿細工香炉(本ブログでは誤って「古清水焼」として紹介されています。)

合箱

幅100*奥行き90*高さ163

上記に記述した恐れ多くも「奥田潁川と野々村仁清とおぼしき?作品」は下記の写真です。

氏素性の解らぬ作品 呉州赤絵写五角鉢 伝奥田潁川作

時代箱(菓子鉢 唐絵鉢)入

全体サイズ:幅155*155*高さ70

瀬戸写菖蒲錆絵茶入 伝野々村仁清作

仕覆付 金森宗和箱書 二重箱

高さ105*最大胴径55*口径31*底径34

当方は研究者でもなければ学芸員でもなく、一介の蒐集好きな者ゆえ、さらに数少ない作品からの投稿ですので、的外れな作品であってもご容赦願います。

骨董蒐集はどの分野にしろ。迷路や迷宮に入り込むもののようです。そこから抜け出すにはまず「そのことを自覚する」ということですが、さて当方はその自覚ができているのでしょうか? 同じレベルを堂々巡りしている感もあります。

牡丹のごとく吸い込みが悪く枯れ果てるか・・・、ひびの入った壺のごとく水が沁み出すか・・・・