狩野派という日本画の一大潮流を理解している日本人は非常に少ないと思います。

本日は日本画においても明治維新が起き、狩野派の徳川慶喜ともいうべき狩野勝川院雅信の作品です。

今回で二作品目となります。

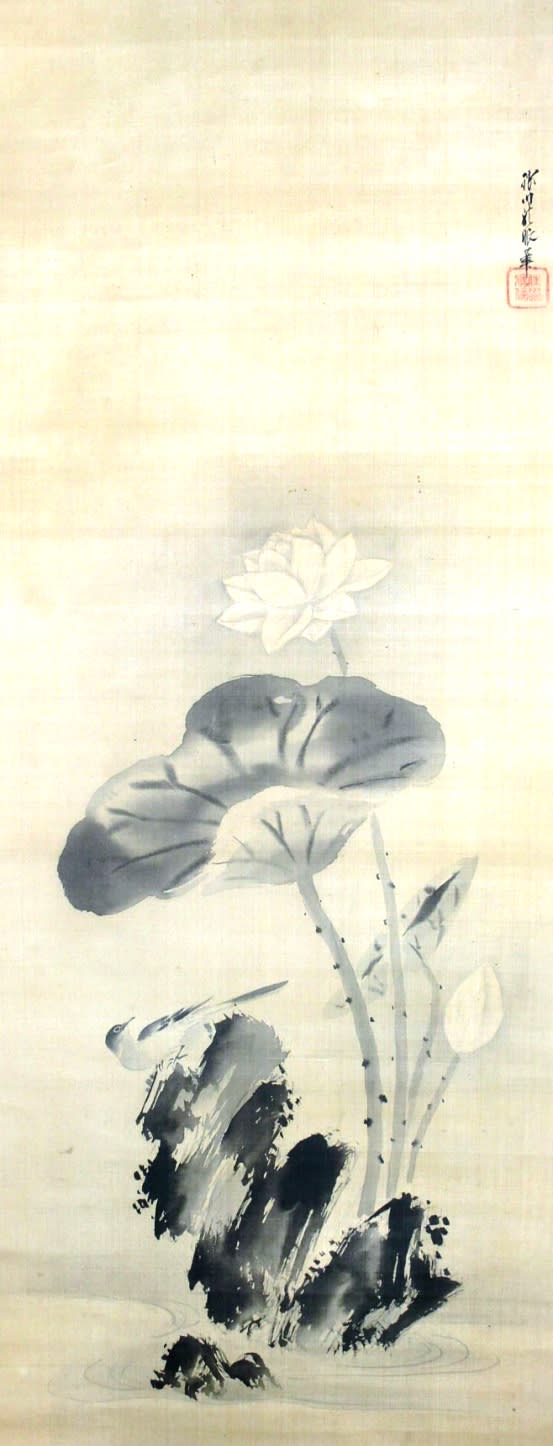

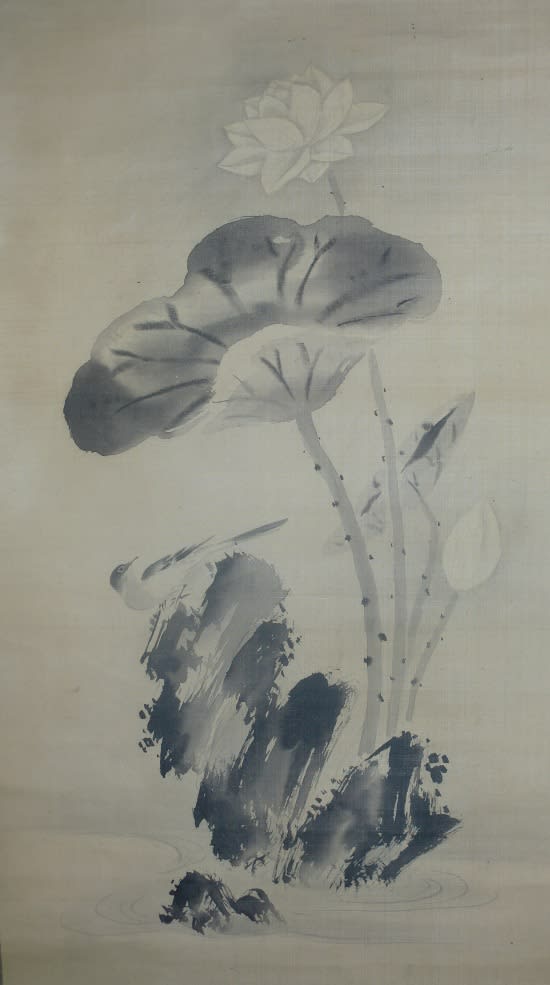

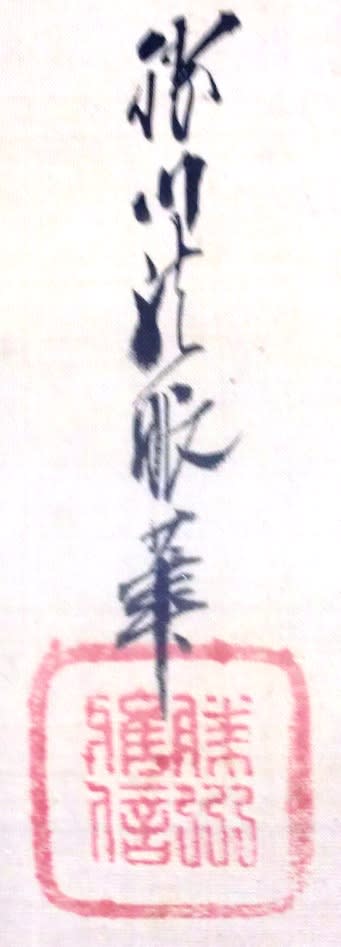

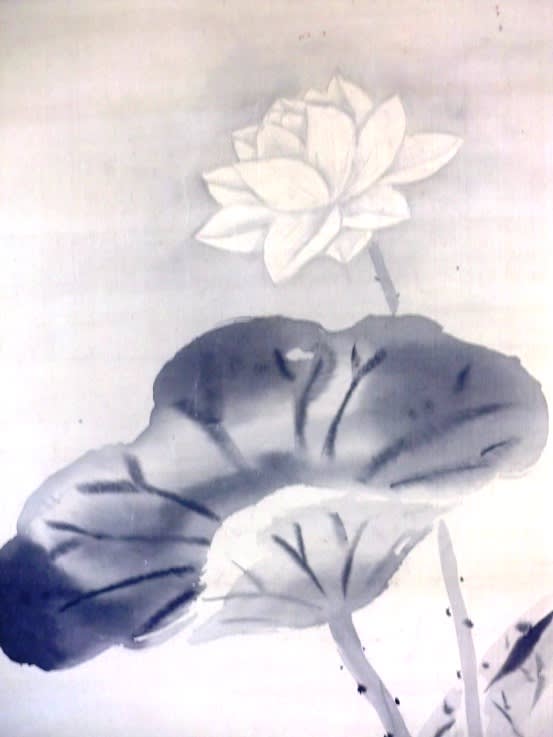

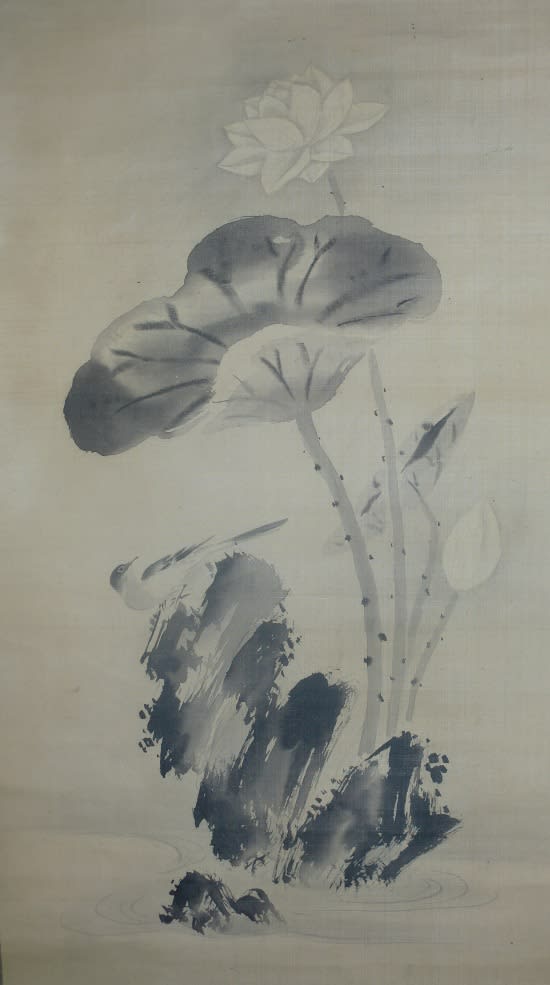

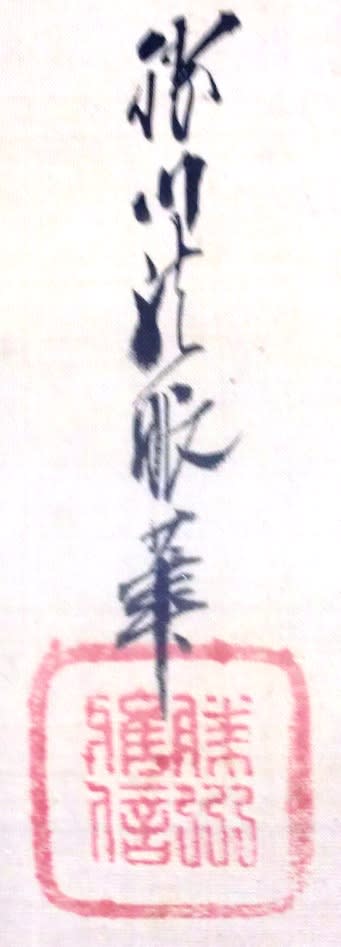

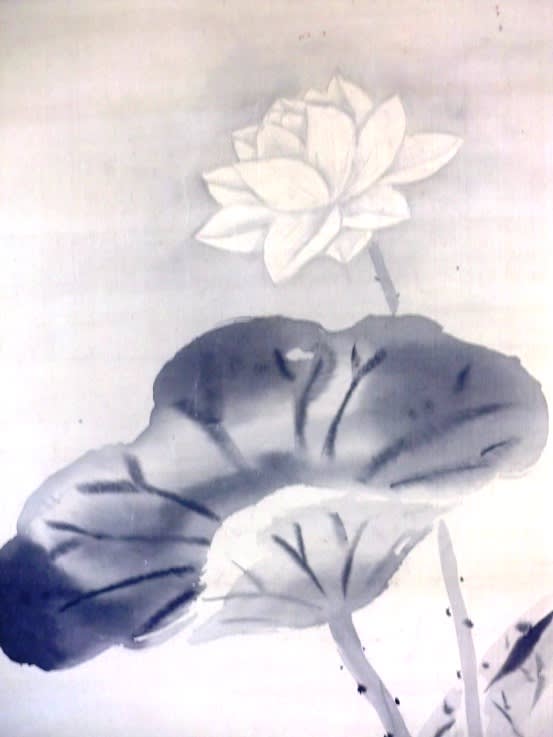

蓮花鶺鴒之図 勝川院雅信筆

絹本水墨軸装 箱入

全体サイズ:縦1840*横530 画サイズ:縦1040*横410

近年、狩野晴川院養信、勝川院雅信に対する評価は変わりつつありますし、変わるべきであろうと思います。とくに晴川院養信の技量は卓越したものがあり、小生は小点の作品しかありませんのでいつかは作品を入手したい画家の一人です。

橋本雅邦ら明治の近代絵画において画人から粉本主義と言われ、その評価は低いままです。しかし、多くの近代日本画家を育てた功績は大きい。彼を抹消しないと当時の近代日本画は成立しなかった時代の潮流であったのであろうつ推察します。

以下は資料からの抜粋を記しています。

「勝川院雅信:明治12年8月8日没、享年57歳。狩野晴川の子。名は雅信、素尚斎尚古、櫟堂の号がある。弘化元年に法眼に叙され、万延元年に法印に叙す。木挽町狩野家第十代当主であり、橋本雅邦、狩野芳崖の師である。しかし、幕末の狩野派は臨模につぐ臨模の教育方針であり、そのため粉本主義に陥り、同時に明治維新の煽りを受け、全く精彩を欠いた状況であった。

ことに芳崖は「わが師は絵を知り給わず」と公言していた。岡倉天心もまた粉本主義の弊害を危惧していた。絵画もまたもはや明治維新の時代であったといえる。粉本主義によって個人の自由な発想が妨げられ、生きた絵が描けなくなっていることに周囲も画家自身も気がつき始めた時に、雅信は当主を任じてられていたのである。彼を境にして狩野派は衰退の一途をたどる。

狩野派木挽町家からは、江戸時代後期に栄川院典信(えいせんいんみちのぶ、1730 - 1790)、養川院惟信(ようせんいんこれのぶ、1753 - 1808)、伊川院栄信(いせんいんながのぶ、1775 - 1828)、晴川院養信(せいせんいんおさのぶ、1786 - 1846)などが輩出されています。他の狩野派からは江戸後期にこれといった有能な画家が登場していないことから察するに非常に稀なケースといえます。

晴川院養信は、天保9年(1838年)と同15年(1844年)に相次いで焼失した江戸城の西の丸および本丸御殿の再建に際し、膨大な障壁画の制作を狩野派の棟梁として指揮した。障壁画そのものは現存しないが、膨大な下絵が東京国立博物館に所蔵されている。

晴川院は古画の模写や収集にも尽力した。一般に、江戸時代後期の狩野派絵師に対する評価はあまり高くないが、20世紀後半以降の研究の進展により、晴川院は古典絵画から幕末の新しい絵画の動きまで熱心に研究した、高い技術をもった絵師であったことが認識されるようになり、再評価の動きがある。

晴川院の次代の勝川院雅信(しょうせんいんただのぶ、1823 - 1880)の門下には、明治初期の日本画壇の重鎮となった狩野芳崖(下関出身、1828 - 1888)と橋本雅邦(川越出身、1835 - 1908)がいた。芳崖と雅邦はともに地方の狩野派系絵師の家の出身であった。職業絵師集団としての狩野派は、パトロンであった江戸幕府の終焉とともにその歴史的役目を終えた。」

さて、今回の年末年始の帰省も終わりの時が来たようです。雪の中を各駅停車の奥羽本線に乗り込みます。

ふるさとに後ろ髪を引かれるようですが、またの帰省を楽しみにして状況の途につきます。

郷土のお菓子のバター餅・・、なかなかいいかもしれません。

本日は日本画においても明治維新が起き、狩野派の徳川慶喜ともいうべき狩野勝川院雅信の作品です。

今回で二作品目となります。

蓮花鶺鴒之図 勝川院雅信筆

絹本水墨軸装 箱入

全体サイズ:縦1840*横530 画サイズ:縦1040*横410

近年、狩野晴川院養信、勝川院雅信に対する評価は変わりつつありますし、変わるべきであろうと思います。とくに晴川院養信の技量は卓越したものがあり、小生は小点の作品しかありませんのでいつかは作品を入手したい画家の一人です。

橋本雅邦ら明治の近代絵画において画人から粉本主義と言われ、その評価は低いままです。しかし、多くの近代日本画家を育てた功績は大きい。彼を抹消しないと当時の近代日本画は成立しなかった時代の潮流であったのであろうつ推察します。

以下は資料からの抜粋を記しています。

「勝川院雅信:明治12年8月8日没、享年57歳。狩野晴川の子。名は雅信、素尚斎尚古、櫟堂の号がある。弘化元年に法眼に叙され、万延元年に法印に叙す。木挽町狩野家第十代当主であり、橋本雅邦、狩野芳崖の師である。しかし、幕末の狩野派は臨模につぐ臨模の教育方針であり、そのため粉本主義に陥り、同時に明治維新の煽りを受け、全く精彩を欠いた状況であった。

ことに芳崖は「わが師は絵を知り給わず」と公言していた。岡倉天心もまた粉本主義の弊害を危惧していた。絵画もまたもはや明治維新の時代であったといえる。粉本主義によって個人の自由な発想が妨げられ、生きた絵が描けなくなっていることに周囲も画家自身も気がつき始めた時に、雅信は当主を任じてられていたのである。彼を境にして狩野派は衰退の一途をたどる。

狩野派木挽町家からは、江戸時代後期に栄川院典信(えいせんいんみちのぶ、1730 - 1790)、養川院惟信(ようせんいんこれのぶ、1753 - 1808)、伊川院栄信(いせんいんながのぶ、1775 - 1828)、晴川院養信(せいせんいんおさのぶ、1786 - 1846)などが輩出されています。他の狩野派からは江戸後期にこれといった有能な画家が登場していないことから察するに非常に稀なケースといえます。

晴川院養信は、天保9年(1838年)と同15年(1844年)に相次いで焼失した江戸城の西の丸および本丸御殿の再建に際し、膨大な障壁画の制作を狩野派の棟梁として指揮した。障壁画そのものは現存しないが、膨大な下絵が東京国立博物館に所蔵されている。

晴川院は古画の模写や収集にも尽力した。一般に、江戸時代後期の狩野派絵師に対する評価はあまり高くないが、20世紀後半以降の研究の進展により、晴川院は古典絵画から幕末の新しい絵画の動きまで熱心に研究した、高い技術をもった絵師であったことが認識されるようになり、再評価の動きがある。

晴川院の次代の勝川院雅信(しょうせんいんただのぶ、1823 - 1880)の門下には、明治初期の日本画壇の重鎮となった狩野芳崖(下関出身、1828 - 1888)と橋本雅邦(川越出身、1835 - 1908)がいた。芳崖と雅邦はともに地方の狩野派系絵師の家の出身であった。職業絵師集団としての狩野派は、パトロンであった江戸幕府の終焉とともにその歴史的役目を終えた。」

さて、今回の年末年始の帰省も終わりの時が来たようです。雪の中を各駅停車の奥羽本線に乗り込みます。

ふるさとに後ろ髪を引かれるようですが、またの帰省を楽しみにして状況の途につきます。

郷土のお菓子のバター餅・・、なかなかいいかもしれません。

掛け軸に木挽町狩野派絵師5人が七福神を書いたものですが、一人が判りません。判明した四人は狩野立信、狩野中信、狩野友信、狩野勝川院雅信です。

画像の貼り付けがわからないので送れません。

メールアドレス等の個人情報は送れませんのでご了解願います。

普通に考えると下記の狩野派の絵師画家が考えられますが、生存年から考えると狩野忠信か朝岡興禎と推察されますがいかがでしょうか?

狩野栄信

父は狩野惟信。子に木挽町を継いだ長男狩野養信、朝岡氏に養子入りし『古画備考』を著した次男朝岡興禎、浜町狩野家を継いだ五男狩野董川中信、宗家の中橋狩野家に入りフェノロサと親交のあった六男狩野永悳立信がいる。

狩野 養信(かのう おさのぶ、寛政8年7月26日(1796年8月18日) - 弘化3年5月19日(1846年6月12日))

狩野立信(永悳)

文化11年12月15日(1815年1月24日)~明治24年(1891年)1月29日

狩野中信、

文化7年(1810年) ~明治4年(1871)歿

狩野友信、

天保14年3月25日(1843年4月24日) ~明治45年(1912年)7月15日)

狩野勝川院雅信

文政6年2月14日(1823年3月26日) ~明治12年(1879年)8月8日))

狩野忠信

元治(げんじ)元年12月3日生まれ(1864年)狩野立信(永悳)に師事し,その養子となる

朝岡興禎

1800-1856 江戸時代後期の画家,美術史家