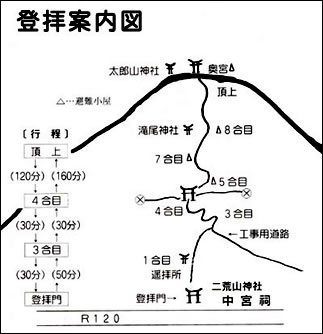

178、日光の世界遺産;二社一寺 「二荒山神社・中宮祠と登拝祭」

登拝祭(とうはいさい;男体山登山)の受付

1200年以上の歴史を持つ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠では、各種祭事が行われるが、最大の祭りといわれる「登拝祭」が執り行われる。

登拝祭の各種行事は、7月31日の午後から執り行われ、御内陣参拝、奉納花火、みやま踊り、などの奉納行事のほか、行列やお稚児、子供神輿が町を練り歩く。

又、白装束の行人行列は温泉街を通り、一行は夕方、1合目まで登山する。

夜、中宮祠の社頭で、氏子の奉納するお囃子で「深山踊り」の輪が広がる頃、中禅寺湖上では灯籠流しがあり、花火も打ち上げられる。

そして、8月1日の真夜中の午前0時、太鼓の鳴り物入りで、本殿のご神体に参拝した人たちが、法螺貝とともに一斉に登拝門から山頂の奥宮に向かって登るのである。

尚、その前に神社奉仕者である若者三人が、正装の白装束で身を清め、山頂奥宮に詣でて祭りの為の受入準備を行う。

登山中の心得として、「六根清浄・お山は晴天・・!」と、時折唱えるのが慣わしである。

六根清浄とは、人間に具わった六根を清らかにすること。

六根とは、人間の認識の根幹で、五感とそれに加え六巻ともいえる意識である。

眼根(視覚)、耳根(聴覚)、鼻根(嗅覚)、舌根(味覚)、身根(触覚)、意根(意識、心)

我欲などの執着にまみれず魂を清らかな状態にするための不浄なものを見ない、聞かない、嗅がない、味わわない、触れない、感じないことが六根清浄である。

中8合目の滝尾神社にお参りし、奥宮に着くころには、そろそろ東の空も明るみはじめ、ご来光を待つだけである。

そのあとは、太郎山神社付近の信仰遺跡発掘跡を見学したり、雄大な自然をながめたりするのもいい。

次回、 「二荒山神社・中宮祠と登拝祭(Ⅱ)」

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」