岩手の畜産(2)

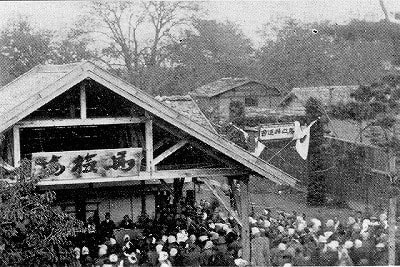

「上閉伊郡産馬組合遠野町馬検場」(上閉伊郡遠野町/現遠野市)

「気仙郡産馬組合馬見場」(気仙郡盛町/現大船渡市)

「九戸郡軽米村馬検場」(九戸郡軽米村/現軽米町)

死語になった「馬検場」と「オセリ」

本写真帖には当時(明治末期)馬産が隆盛を極めていた象徴として3カ所の馬検場の写真が納められています。今はバケンジョウと漢字入力すると、「馬券場」の文字が出て、「馬検場」あるいは「馬見場」は漢字変換候補にありません。現在ほぼ死語に近い「馬検場」は、本来は馬の検査や予防接種などをする施設ですが、オセリに呼称される馬のセリ市会場としても利用されていました。

明治44年の岩手県産馬組合連合会が配布した競売日広告によれば、当時県内には20カ所のセリ場があり、連合会でセリ日が重複しないように調整をしていたようです。例えば写真の遠野町の馬検場のセリ日は、11月1日より8日までの8日間で計1300頭がセリにかけられ、飼育者や馬喰などの関係者以外にも近郷近在から大勢の見物人も集まり、露店やサーカスなども出て、大変な賑わいを呈していたようです。

(盛岡タイムスWebNews)

(盛岡タイムスWebNews)