08:00 「日本橋」

慶長8年(1603年)に架橋された日本橋、現在の橋は19代目、明治44年(1911年)のものだ。

5年前は北に向かって旅立った日本橋を、今回は西に向かって進めることになる。

日本橋交差点を南へ直進するR15は東海道、右折して大手町方面に向かうのが甲州街道だ。

呉服橋交差点の手前、甲州街道(永代通り)の北側のビルの谷間に「西河岸地蔵」がある。

日本橋芸者衆の信仰が篤かったそうだ。

甲州街道は左手に折れて、東京駅日本橋口とシャングリラホテル東京の間を入って行く。

遠山の金さんの北町奉行所跡の石碑が大丸の通用口前にがある。

甲州街道は更に右手に折れて西に向かう。

ちょうど八重洲と丸の内を結ぶ北自由通路が旧甲州街道にに沿っているそうだ。

その延長線上、日本工業倶楽部と新丸ビルの間を和田倉橋に向かう。

和田倉濠にはすでに白鳥の番いが水面を滑っている。

和田倉橋前を左折して再びR1と重なる、日比谷通りが甲州街道のルートだ。

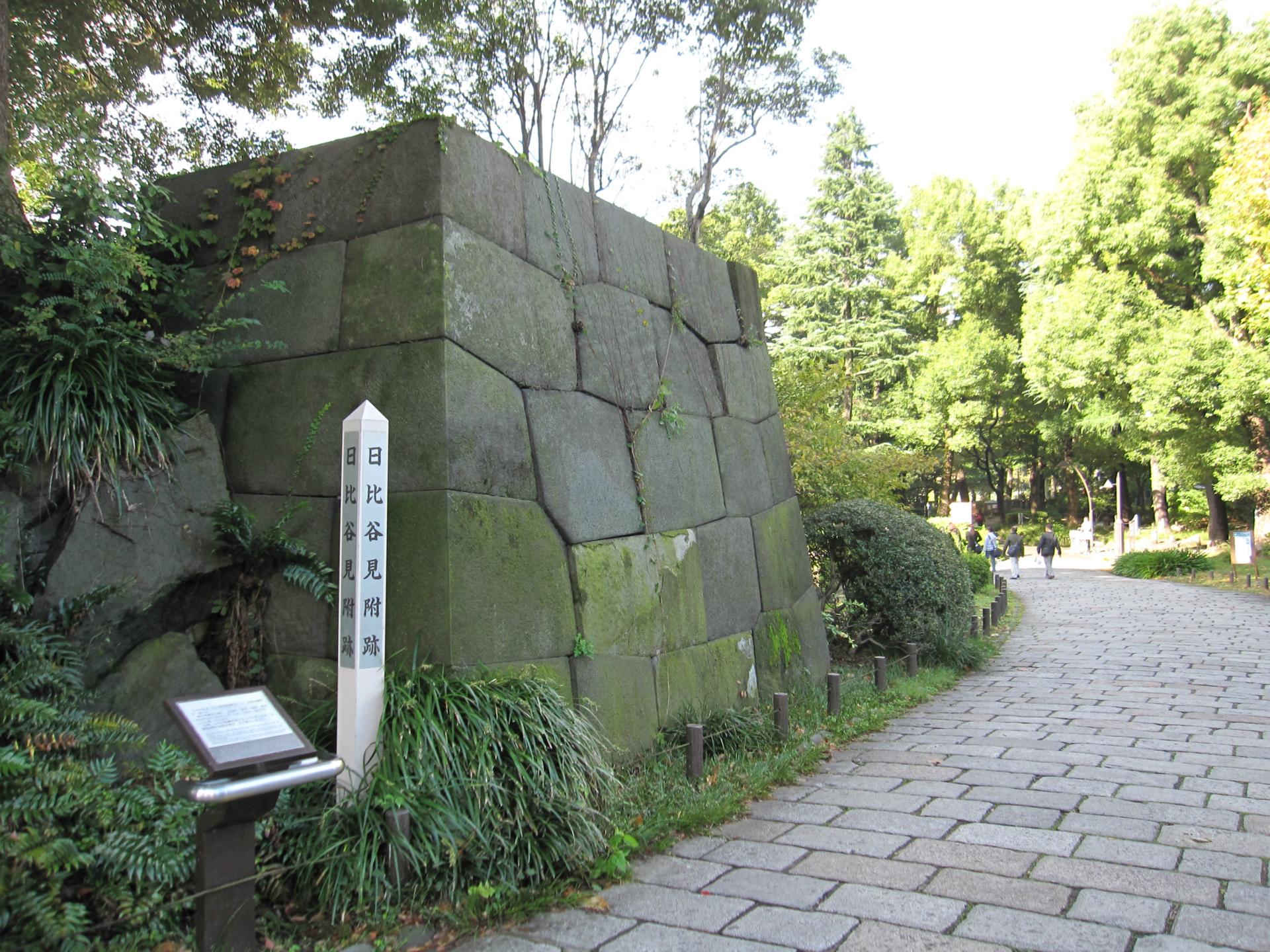

08:50 「日比谷見附跡」

日比谷交差点を右折して内堀通りに入る。

ここからはR20、下諏訪宿で中山道と合流するまでの長い付き合いとなる。

ここは日比谷見附跡、江戸城外郭城門のひとつだ。ここから半蔵門まで皇居を半周する。

カラフルなウエアで身を包んだランナー達と逆回りに桜田門を通過。

国会前交差点近くには加藤清正が掘り当てた江戸の名水「櫻の井」がある。

半蔵門で左折していよいよ西へと向きを変える。門外には服部半蔵の伊賀屋敷があった。

有事の際、家康は服部半蔵の手引きで甲州街道を甲府を経て駿府に逃れる計画だったとか。

四谷見附は江戸城防御の城門、JR四谷駅のタクシープールの場所に一部石垣が残っている。

中央線を渡る四谷見附陸橋は都内最古の陸橋だそうだ。

10:00 「内藤新宿」

四谷4丁目交差点から甲州街道最初の宿場「内藤新宿」に入る。

ここには大木戸と玉川上水水番所が設置されていた。四谷大木戸跡の碑が建っている。

内藤新宿は請願により元禄12年(1699年)に新設された。

内藤氏の下屋敷の一部を割いて成立したので内藤新宿という。

東海道の品川宿とともに娼家が置かれ、大いに賑わったそうだ。

新宿3丁目交差点は内藤新宿の西口、ここは青梅街道との追分になっている。

直進するのは青梅街道。甲州街道は左折し、100mほど明治通りを南下してから西進する。

ちなみに交番の名前は新宿3丁目交番ではなく「追分交番」なのだ。

江戸日本橋から二里目になる「追分一里塚」は所在不明だ。

JR新宿駅南口から西へと甲州街道が延びる。

駅の西側は1本北側の国際通りを進んで西新宿2丁目交差点で再びR20に複する。

折しも文化学園大学の学園祭が行われていて、界隈は若者たちで賑わっていた。

笹塚交差点あたりは窪地になっている。ここは刑場跡で「牛裂きの刑」が執行された。

後年疫病が流行った際に、処刑された罪人の祟りといわれ「牛窪地蔵尊」が建立された。

さらに200mほど先、笹塚駅入口に「笹塚一里塚」があった。今は案内板のみが建っている。

塚木は“榎”で、塚は笹に覆われていたため「笹塚」の地名由来となったという。

さらに200m先に甲州街道筋では初めて目にする庚申塔がある。

明治大学和泉校舎から築地別院和田堀廟所。

それに続く寺社群の連なりが途切れると、左手に明治40年創業の竹細工店「竹清堂」。

このあたりから下高井戸宿と思われる。

12:00 「下高井戸宿」

下高井戸宿は、本陣1、問屋1、旅籠3の小さな宿場、隣の上高井戸宿と合宿だ。

宗源寺境内の不動堂が「高井堂」と呼ばれていたのが、高井戸の地名に由来した。

首都高速4号線が頭上から右手に離れていく辺りが日本橋から四里目の下高井戸一里塚。

ちょうどR20のキロポストも起点から16kmを指している。この辺りから上高井戸宿に入る。

12:20 ~ 12:50 「上高井戸宿」

上高井戸宿も、本陣1、問屋1、旅籠2の小さな宿場、月の後半15日間役務を勤めた。

そもそも甲州街道を参勤交代に利用したのは信州高島藩、高遠藩、飯田藩の3藩だけ。

いずれも小藩であるから、この規模の宿場で足りたのであろう。

お昼は上北沢商店街の天兼&海老蔵で “かつ重” をいただいた。

今回の旅は宿場の大衆食堂で類似のメニューを食しながら味を比べようと思う。

上高井戸宿の武蔵屋本陣は上高井戸1丁目交差点辺り、ここも遺構も碑も案内板もない。

この先R20はV字に新道旧道に分岐する、千歳烏山市街へ向かう旧道が本来の甲州街道だ。

分岐して直ぐに井之頭辨財天道道標、井の頭公園の弁財天までは1里半と刻まれている。

芦花公園駅を過ぎたあたりに烏山用水に架かっていた大橋場跡には出世地蔵が佇む。

千歳烏山駅付近の路地脇には石仏石塔群が並ぶが、地蔵尊はことごとく頭が落ちていた。

仙川一里塚は江戸日本橋から五里目となる。

R20と再び合流する仙川駅付近に跡碑が建つ、塚木は無かったそうだ。

仙川一里塚跡を過ぎると左手にキューピー食品のオフィスが在る。

からくり時計のキューピー人形がハロウィーンの装いで癒してくれる。

仙川2丁目交差点から右手に入る200mほどの旧道が残る。

瀧坂といって、一旦雨が降ると滝のように水が流れる急坂の難所であったそうだ。

右手に妙円地蔵を見ると間もなく、旧甲州街道入口交差点でまたしてもV字にR20と離れる。

14:20 「布田五ヶ宿」

旧道に入ると、国領宿、下布田宿、上布田宿、下石原宿、上石原宿と5つの宿場が並ぶ。

布田五ヶ宿は、本陣・脇本陣は無く、旅籠9の小宿で、月6日づつ宿場の役務を分担した。

国領駅入口には昇福稲荷大明神が祀られ、少し先には庚申塔が交通安全を祈っている。

国領の地名は古代国衙直轄地、あるいは江戸時代に天領だったことに由来をしている。

樹齢500年の御神木「千年藤」が見事な國領神社を第1日目のゴールとした。

日本橋~内藤新宿~下高井戸宿・上高井戸宿~布田五ヶ宿 23.3km 所要06時間20分