09:35「吉原宿」 00:00:00

居並ぶ製紙工場の煙突越し、間近に富士を仰ぎ見る吉原宿。

新吉原宿町割りの基準となった天神社から "東海道を歩く旅" 第8日目をスタートする。

先日 "富士つけナポリタン" を食した喫茶アドニスの角で左折する。

生活道路の様だけど、れっきとした県道だ。

Navi25-2 磯野工業所(右折)

Navi26 錦町北交差点(左折) → <国道139号> → 錦町交差点 0.1km

Navi27 錦町交差点(斜め右) → <市道> → 高島五差路 0.6km

国道139号線が上書きした関係で、直線であった筈の旧街道は左折右折と繰り返す。

錦町交差点は吉原宿の西木戸跡、標柱に示された地図が分かり易い。

Navi28 高島五差路(斜め右) → <県道396号> → 富士川橋西交差点 5.2km

Navi28-2 高島五差路より0.2km先(右折) 旧道を1.5Km 本市場五差路手前で県道396号に戻る

Navi28-3 本市場五差路(左折) 旧道を1.5Km JR柚木駅手前で県道396号に戻る

Navi28-4 橋下六差路160m先秋葉山常夜燈(右折) 旧道を0.5Kmで県道396号に戻る

10:45「富士川橋」 01:10:00

6連のトラス橋が見えてくると右手に治水・渡船鎮護水神社がある。

天下に聞こえた急流富士川の渡船場は3カ所設けられ、うちひとつが神社のたもとにあった。

富士川の舟運は「下り米、上り塩」と云われ、甲信地方と東海道を結ぶ流通の大動脈であった。

橋上から右手を振り返る。左右に裾野を広げた見事な富士山を堪能できる。

Navi29 富士川橋西交差点(斜め左) → <県道188号> → 富士川郵便局手前 1.5km

富士川の河岸段丘を這い上がると間の宿・岩淵は、渡船業務と水運で繁栄した。

安政大地震後に建てられた常盤家は国有形登録文化財、大名が休憩した茶屋本陣だ。

11:05「岩淵一里塚」 02:00:00

日本橋から三十七番目になる岩淵一里塚は両塚が健在だ。

西塚の榎は塚を崩さんばかりの巨木、東塚の榎は昭和42に植え直した二代目になる。

この辺りには、岩淵名物「栗ノ粉餅」を売る茶店が立ち並んだとされる。

Navi30 富士川郵便局手前(右折) → <市道> → 清水区蒲原 富士屋マート前 4.0km

Navi30-2 東名高速道路を潜って右折

Navi30-3 富士・静岡市境を左折 東名高速道路を越える

Navi30-4 突き当たりT字路を右折

11:50「蒲原宿」 02:15:00

蒲原一里塚跡の標柱を過ぎると枡形の名残が現れる。ここが蒲原宿の東木戸跡。

木戸内1.2kmの小さな宿場は、本陣1、脇本陣3、旅籠42軒、問屋場1軒の規模だ。

商家「佐野屋」の佐藤家は土壁で覆った塗り家造り、なまこ壁が美しい。

和泉屋は天保年間に造られた上旅籠、木造2階建、切妻、桟瓦葺に旅籠の面影が残る。

和泉屋の向かい側に平岡本陣跡、建物は大正時代のものになる。

さて、広重は蒲原宿を「夜之雪」に描いている。

この地方に大雪が降った記録はないそうだ。絵師の想像力か、それとも何かの暗示か。

Navi35 清水区蒲原 富士屋マート前(右折) → <県道396号> → (由比町)寺尾歩道橋 5.4km

Navi35-2 神沢交差点(斜め左) 由比駅先で県道396号に戻る

蒲原宿から由比宿まではちょうど一里。街道当時は望めた相模灘は東名の高架で見えない。

日本橋から三十九番目、由比一里塚を過ぎると東木戸跡、ここからが宿内だ。

12:55「由比宿」 03:20:00

由比宿は本陣1、脇本陣1、旅籠屋32、問屋場2軒の小さな宿。

100人・100疋の駅伝馬の負担が重く、しばしば幕府に軽減を願い出たと云う。

岩辺本陣跡は公園に整備され、東海道廣重美術館になっている。

水路には亀たちが陽気に誘われ甲羅干し中、置物かと見紛ってしまう。

本陣跡正面の正雪紺屋では、藍染用のかめ(亀と掛けてはいない)や染物用具をが残る。

ここは幕府転覆を企てた由比正雪の生家と云われる。

西木戸跡を過ぎ宿並みを抜けると由比川を渡る。往時は架橋、増水時は徒歩渡しだった。

さらに和瀬川を渡ると左手に由比漁港、通り沿いには桜えびの問屋が並んでいる。

Navi36 由比町寺尾歩道橋(右折) → <市道> → 興津中町東交差点 6.0km

寺沢歩道橋から右手に入った旧道は、右手に山が迫る細道になる。

薩埵峠登り口のこの辺りは間の宿・西倉沢、格子や蔀戸の家々が並んで情緒たっぷりだ。

13:30~14:20「間の宿・西倉沢」 03:55:00

今回の街道めしは「桜えび・磯料理 くらさわや」で。

ほどよく冷えて清涼感がある "正雪にごり酒" は由比宿東木戸外の神沢川酒造の酒。

艶やかなご飯の "桜えび釜飯" は桜えびの甘味とおこげの香ばしさで実に美味しい。

Navi36-2 由比一里塚跡Y字路を右

Navi36-3 薩埵峠駐車場入口を左折~東海自然歩道へ

14:50「薩埵峠」 04:25:00

山が崖となって駿河湾に落ち込む狭隘な空間に日本の大動脈が行き交う。

東海道本線に国道1号線、東名高速道路が延びる先に霊峰富士。なんとも圧巻の風景だ。

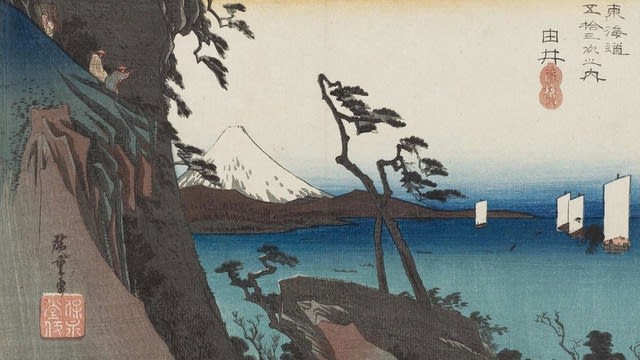

広重が描いた由比宿「由比薩埵嶺」に図はまさにこの風景だ。白い帆かけ舟が美しい。

カメラの砲列を抜けて蜜柑がなる東海自然歩道を往く。

相模湾を隔てて細く延びるのは伊豆半島、その先太平洋が広がる。

Navi36-4 JR興津駅案内板を右折 280m

Navi36-5 JR興津駅案内板を左折 240m

Navi36-6 JR興津駅案内板を左折 350m

Navi36-7 JR興津駅案内板・郵便ポストを左折 500m

Navi36-8 興津川橋東詰を右折 700m

興津川橋を渡る。冬至の弱々しい陽も、正面から浴びると眩しい。

旅人は川会所で「越し札」を求める。水嵩がひざ下だと12文、脇下だと42文。

川越しの方法は肩車、女性が東海道を嫌った理由の一つ。蓮台に乗ると料金は4倍だ。

Navi37 興津中町東交差点(直進) → <国道1号> → (清水区)辻町交差点 5.6km

街道は国道1号線に上書きされると興津の市街地に入って往く。

右手の宗像神社は平安中期の創建、海上安全の守護神興津島姫を祀っている。

神社の杜は「女体の杜」と云って、沖に出た漁師の目印になった。

15:45「興津宿」 05:20:00

興津中町西交差点は身延道との追分、常夜燈や道標が建っている。

興津駅前交差点は日本橋から四十一番目の興津一里塚跡、国道1号線の165kmポストがある。

本陣2、脇本陣2、旅籠34、問屋場2軒の興津宿の江戸方入口は間もなくだ。

吉原宿から霊峰富士を仰いで蒲原宿、由比宿で桜えびを堪能、薩埵峠を越えて興津宿。

駿河湾に沿った第8日目の行程は5時間20分、次回は府中(静岡)を抜け丸子で "とろろ汁" かな。

吉原宿~蒲原宿~由比宿~興津宿 24.1km