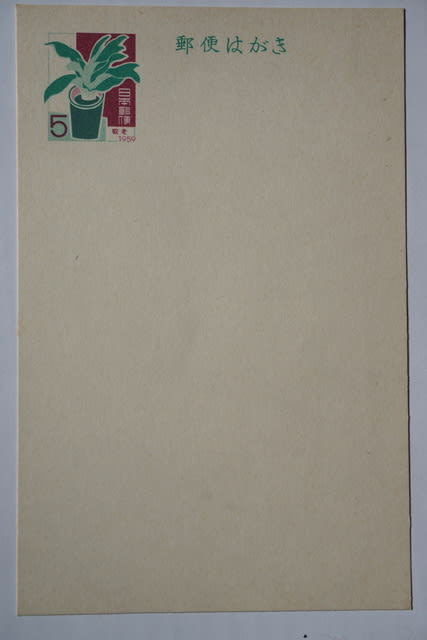

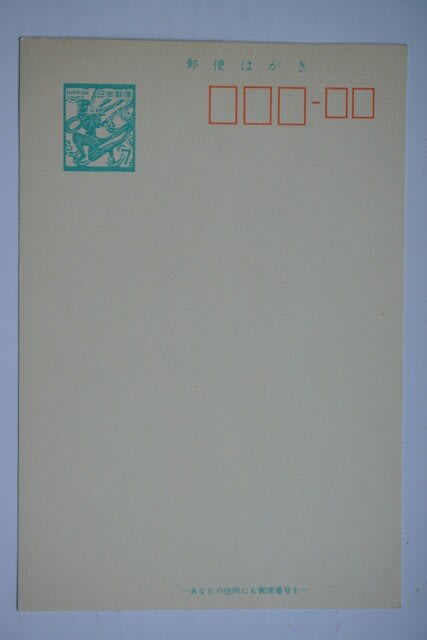

1961年(昭和36年)5月1日発行、母の日5円。

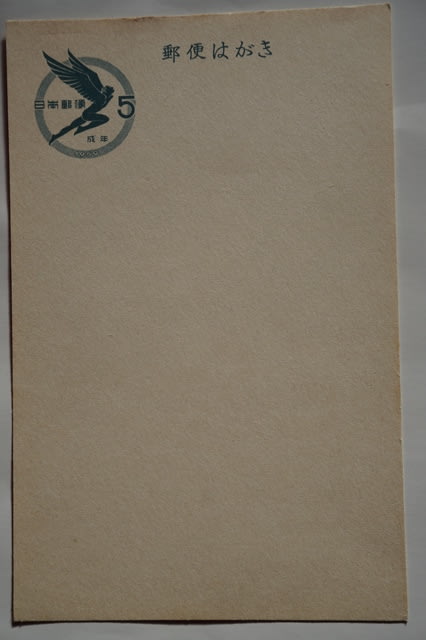

1961年(昭和36年9月1日発行、敬老の日。

ここから大きく飛びます。

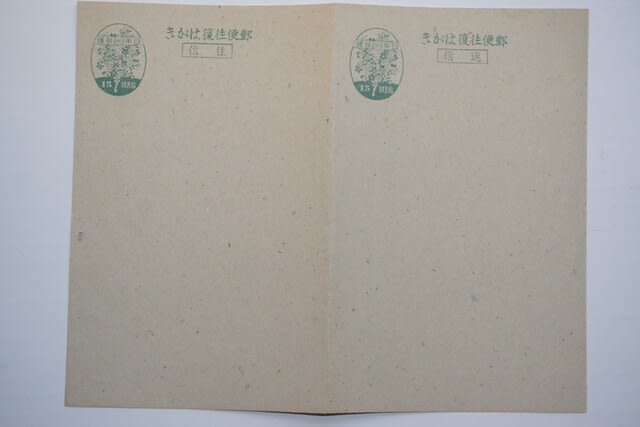

1968年(昭和43年)5月18日発行、明治100年記念国土緑化、植樹祭。7円。

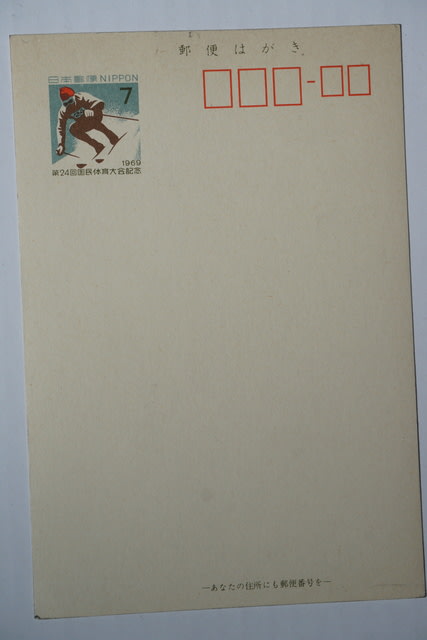

1969年(昭和44年)1月25日発行、第24回国民体育大会記念。

1969年(昭和44年)2月13日発行、スキー。

1969年(昭和44年)5月26日、国土緑化。

1969年(昭和44年)9月6日発行。第24回国民体育大会記念。

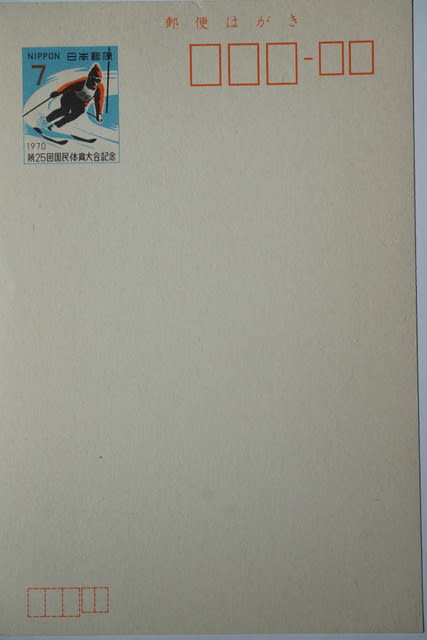

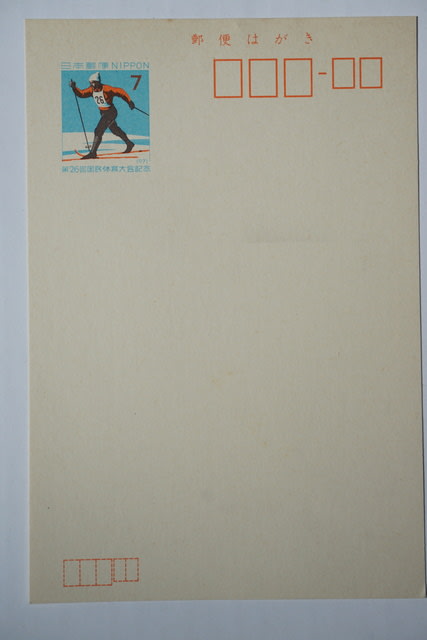

1970年(昭和45年)1月24日発行。第25回国民体育開会記念。

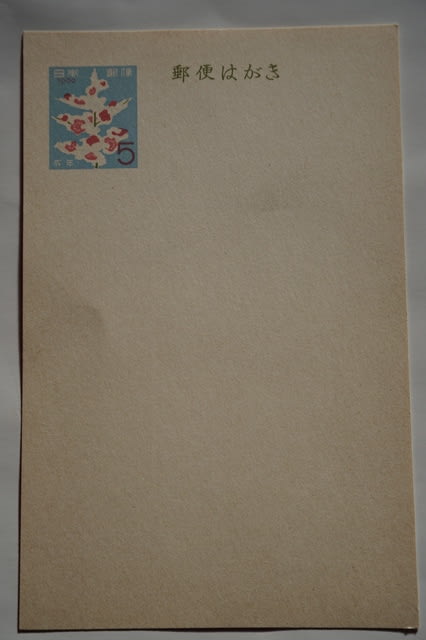

2月18日発行。

1970年(昭和45年)国土緑化。

1970年(昭和45年)第25回国民体育開会記念。

1971年(昭和46年)第26回国民体育大会記念。

1971年(昭和46年)第26回国民体育大会記念。

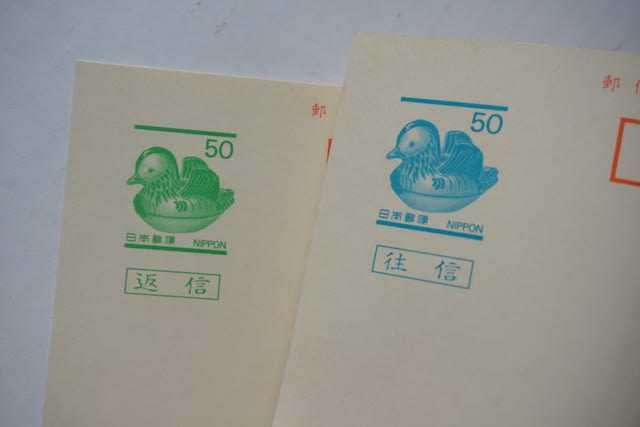

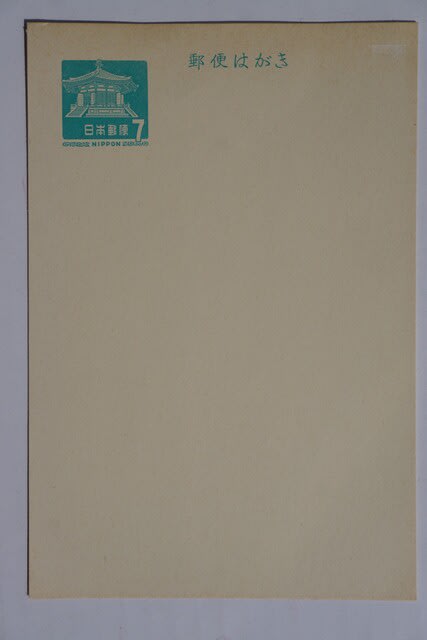

1971年(昭和46年)沖縄のはがき。翌1972年(昭和47年)5月15日、本土復帰。

1971年(昭和46年)第26回国民体育大会記念。

1972年(昭和47年)第27回国民体育大会記念。

1972年(昭和47年)第27回国民体育大会記念。10円になった。

1972年(昭和47年)沖縄復帰記念植樹祭。

1972年(昭和47年)第27回国民体育大会記念。

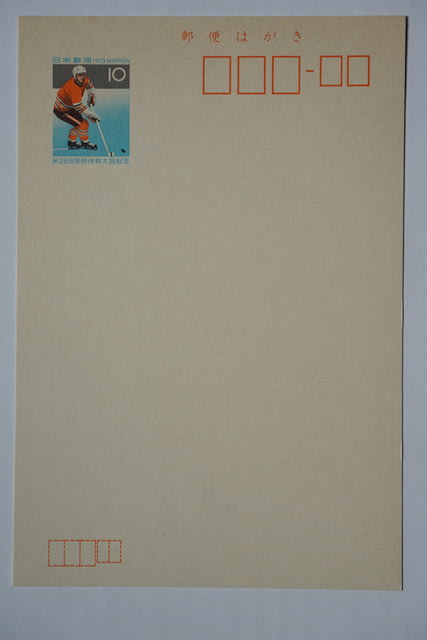

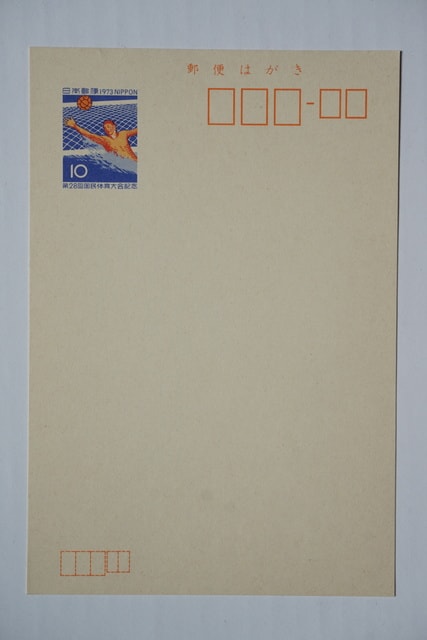

1973年(昭和48年)第28回国民体育大会記念。

1973年(昭和48年)第28回国民体育大会記念。

1973年(昭和48年)第28回国民体育大会記念。

1973年(昭和48年)第28回国民体育大会記念。

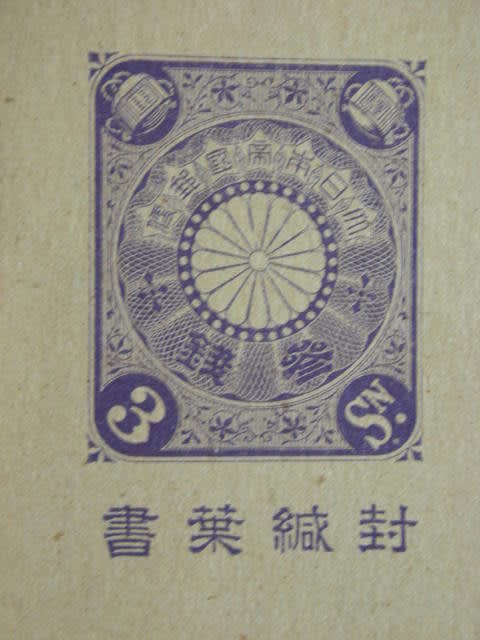

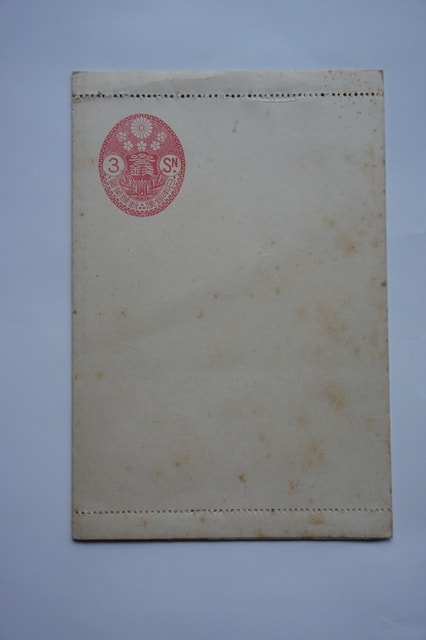

1973年(昭和48年)郵便葉書100年記念。裏面。

1973年(昭和48年)敬老の日。

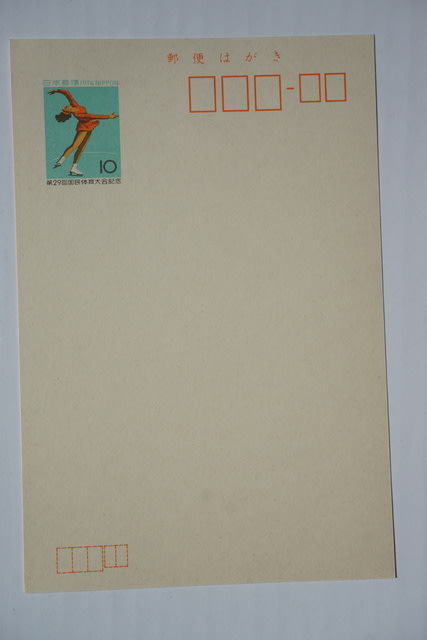

1974年(昭和49年)第29回国民体育大会記念。

1975年(昭和50年)敬老の日。

官製はがきにSL印刷。

SLを懐かしむブームがありました。

日常SLに乗ったことのある人々の郷愁の時代、因みにわたしも高校通学は朝は必ずSLでした。

満員でデッキに立つとトンネルで煙をあびます。

授業中、髪をさわるとノートに黒い煤煙の粒がパラパラ落ちました。

1958年(昭和58年)2月1日和歌山のスタンプです。大阪スタンプサービスの広告です。

1983年(昭和58年)8月17日奈良のスタンプです。

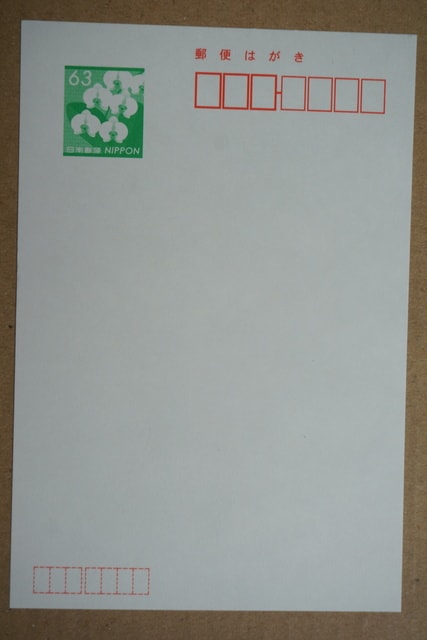

官製はがきの料額印面にこのようなものはありません。

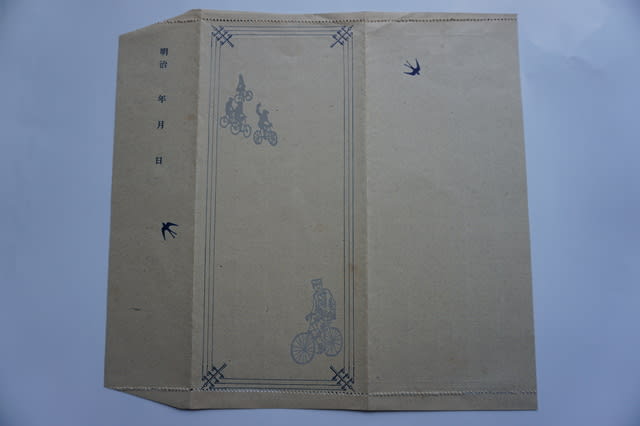

こちらは、古い私製葉書です。