みちのく童話会スタッフの佐々木ひとみです。

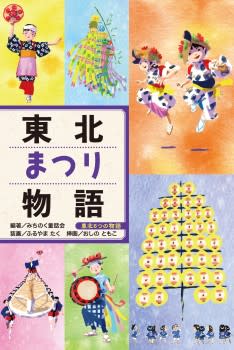

仙台市在住の私は、『東北まつり物語』で、「仙台七夕まつり」をモチーフにした、

「ぼくらの七夕さん」を書かせていただきました。

毎年、8月6・7・8日に開催される「仙台七夕まつり」は、

通りを埋め尽くす豪華絢爛な七夕飾りで知られています。

しかし、この祭りが現在のようなスタイルになったのは、ほんの100年ほど前の大正時代のこと。

仙台の商人たちが不景気を吹き飛ばすために始めたと伝えられています。

昭和3年、「七夕飾りつけコンクール」が始まってからはさらに盛大になってゆき、

全国的に知られる祭りとなりました。

その背景には、仙台の人たちが藩政時代から、「七夕」という行事や飾りを

「七夕さん」と呼んで大切にしてきた歴史がありました。

昔は、七夕が近づくと「七夕紙」が売り出され、「笹竹売り」が家々を回ったのだそうです。

不景気な時にも祭りをつないできたことから「仙台商人の心意気」と言われている「仙台七夕まつり」ですが、

一方で、家ごとに、あるいは店ごとに、七夕飾りを作って楽しんでいた「七夕さん」の風習は廃れ、

一部の地域を除いてほとんど見られなくなってしまいました。

私は以前、『七夕の月』(小泉るみ子絵/ポプラ社)で「仙台七夕まつり」の飾りをつくる職人の思いを書いたときに、

こんなことを思いました。

「仙台商人の心意気」である華麗な七夕飾りと、市民ひとりひとりがつくる「七夕さん」が両輪となったら、

仙台の七夕まつりは、全国に誇れる唯一無二の七夕まつりになるのではないか、と。

どちらも、思いや祈りを込めて、人がひとつひとつ和紙を折って仕上げるものだからです。

「ぼくらの七夕さん」は、そんな思いから書き上げた作品です。

「町に、家族ぐるみでつくった思い思いの七夕さんが並んだら、どんなに素敵だろう」

「仙台商人の心意気である華やかな七夕飾りと、仙台市民手作りの七夕飾り、

この二つが揃ったら、仙台の七夕さんは無敵です」というセリフは、私の思いそのものです。

物語を書き上げるにあたっては、実際に「仙台七夕まつり見物ツアー」を実施なさっている、

風の時編集部の佐藤正実さんと、風の時編集部さんが出版なさった『七夕七彩』にお世話になりました。

また、おばあちゃんと作った鉢植えの「七夕さん」のモチーフは、

仙台市北部の根白石(ねのしろいし)で行われている「根白石 民俗七夕まつり」です。

物語を読んで、「仙台七夕まつり」の飾りに思いを馳せていただけたらうれしいです。