●【織田信長と高岡市】

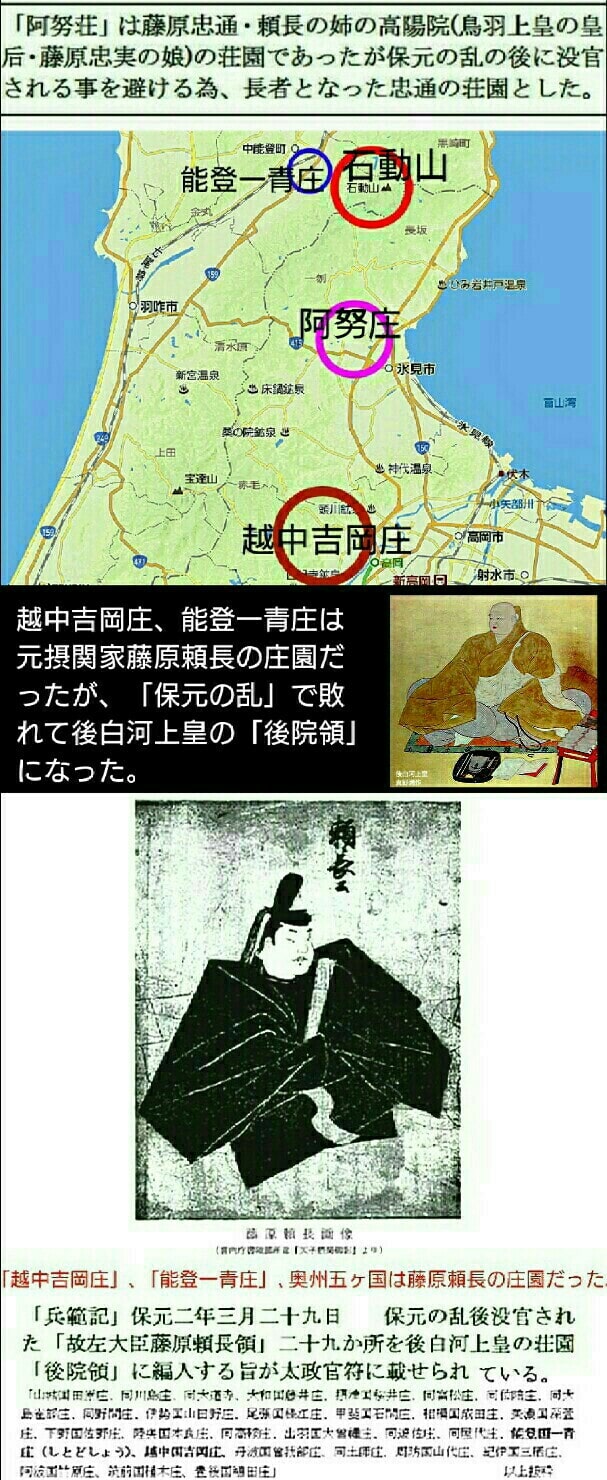

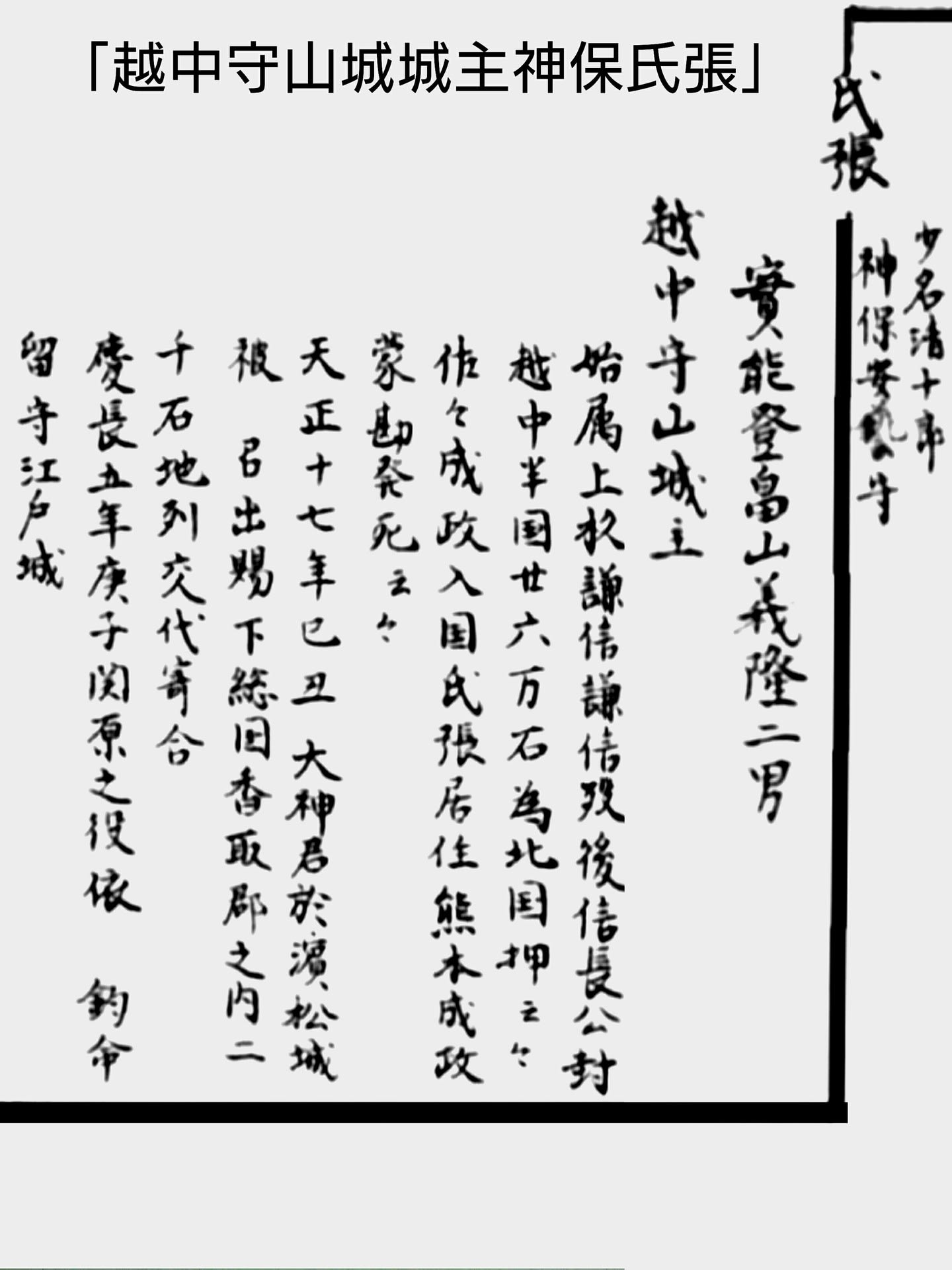

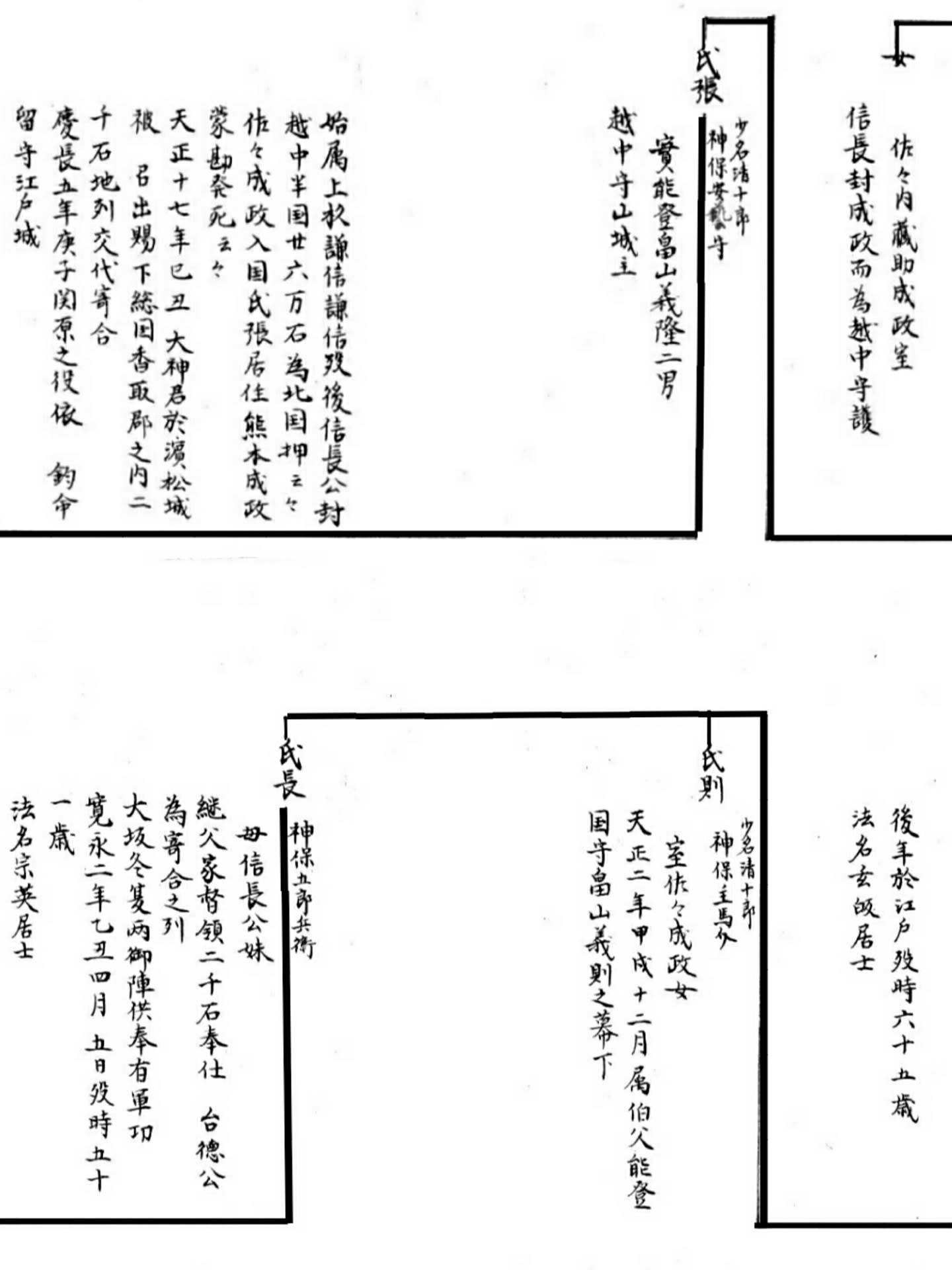

「織田信長」の妹は、高岡市の「守山城城主神保氏張」の妻と成り、二人の男子をもうけている。又、高岡市の瑞龍寺には「織田信長の分骨墓」が在る。

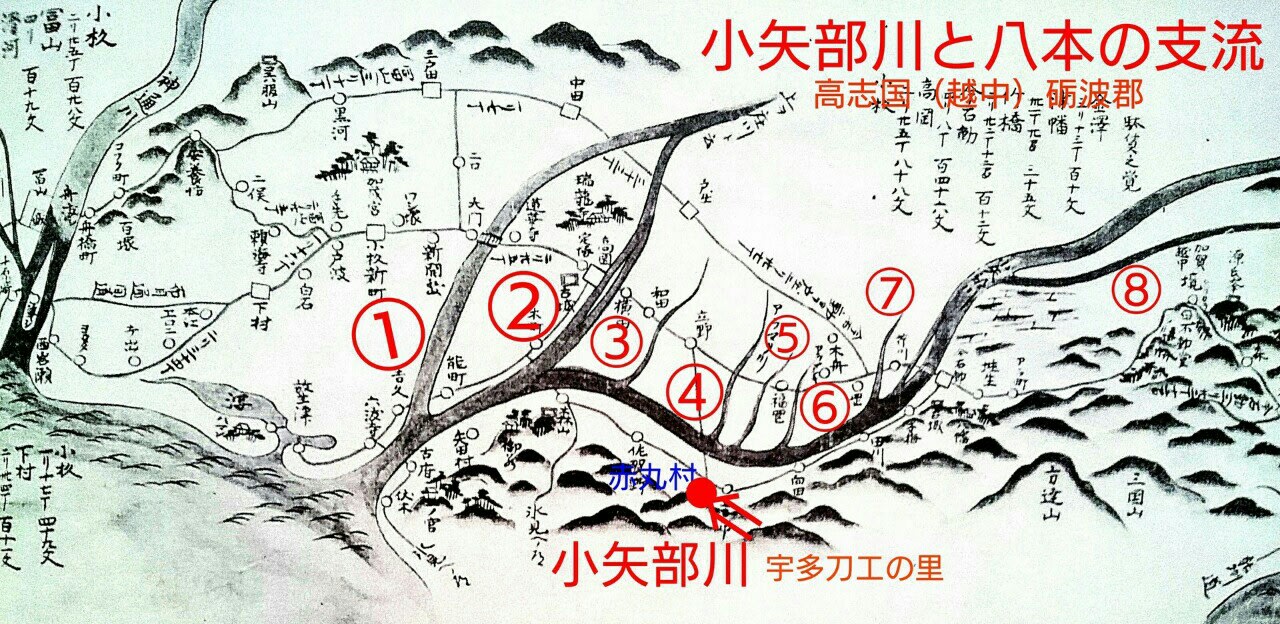

富山県砺波市と高岡市には、「織田信長」の発給文書が残り、一向一揆の監視の為に、岐阜県根尾谷(薄墨桜は根尾氏の墓標と云われる。)の根尾氏を越中に潜ませていた事が記されている。

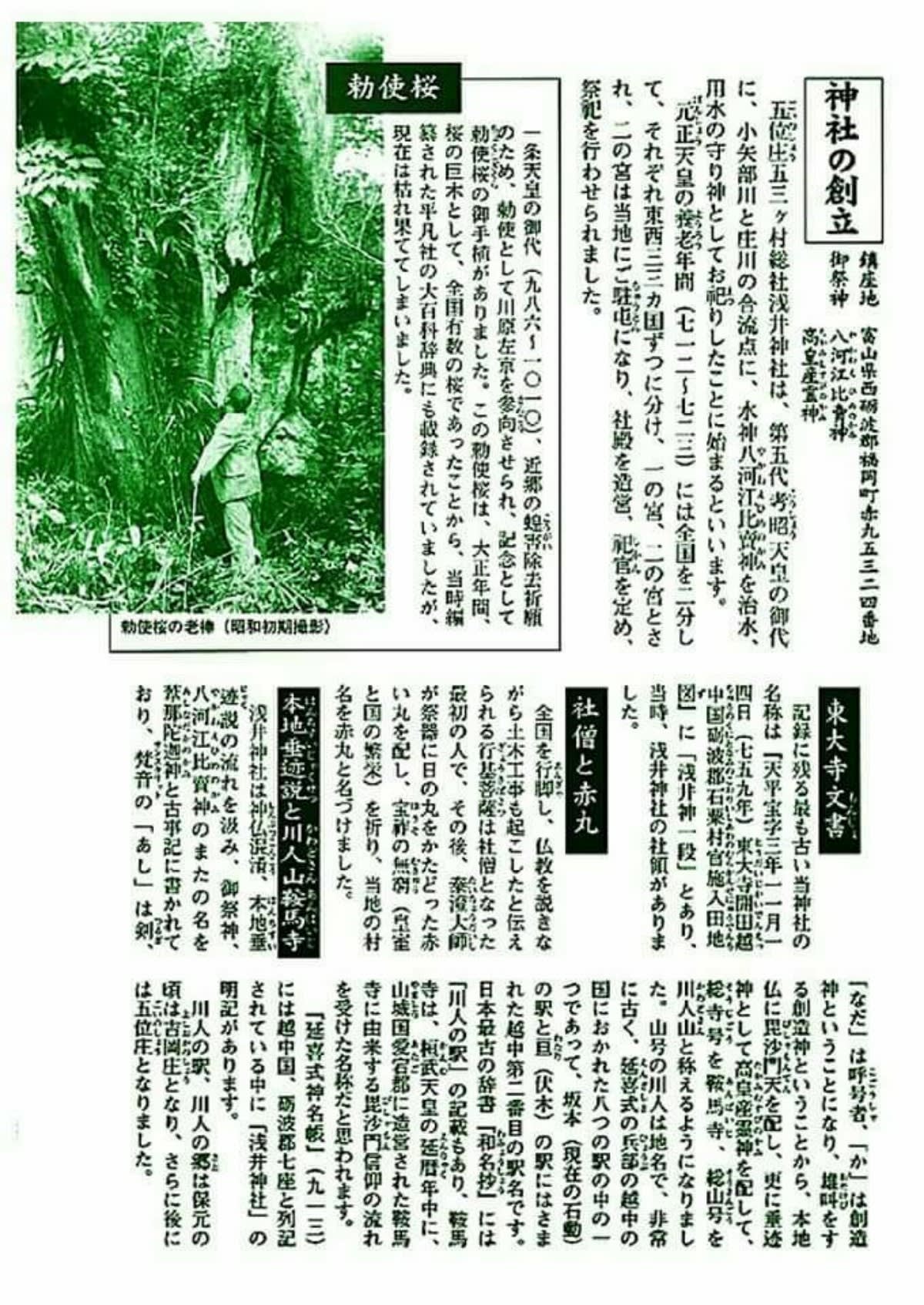

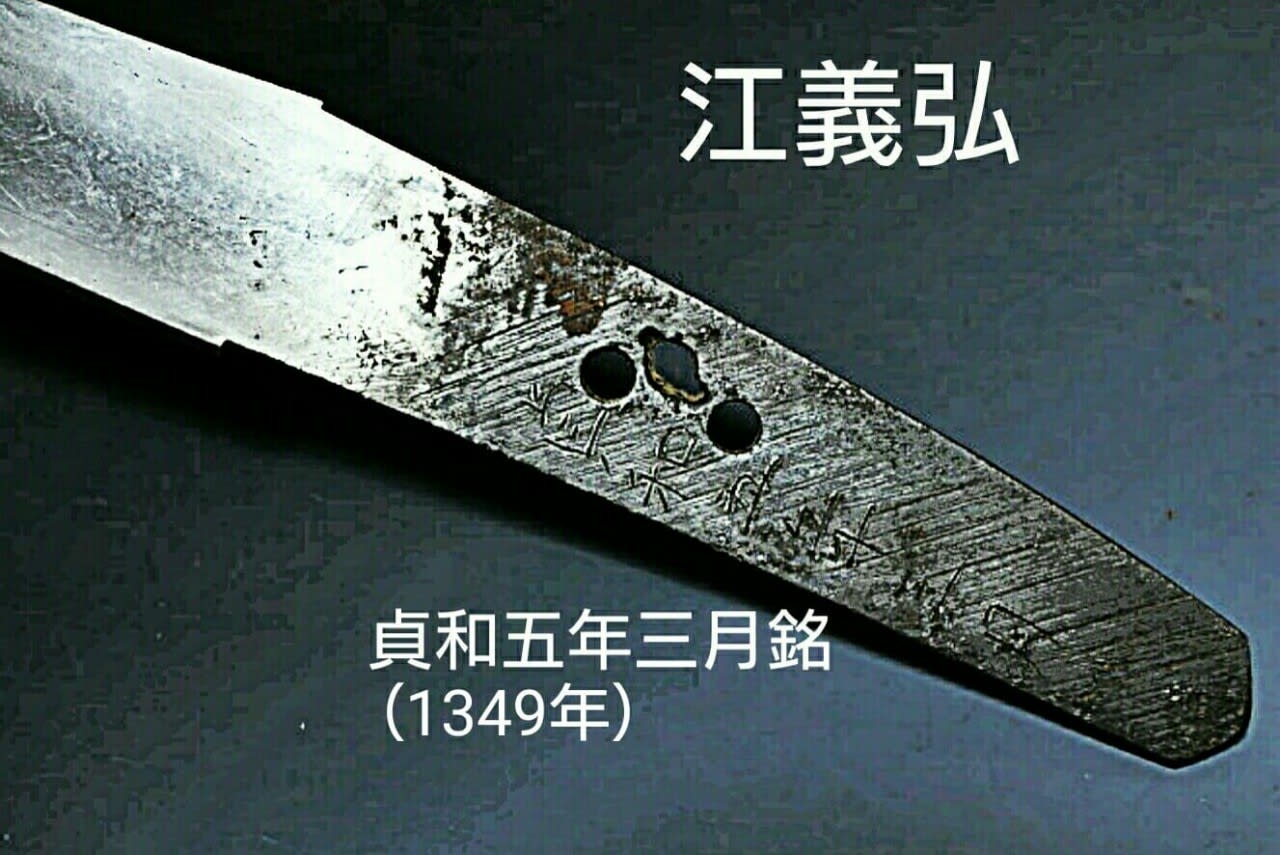

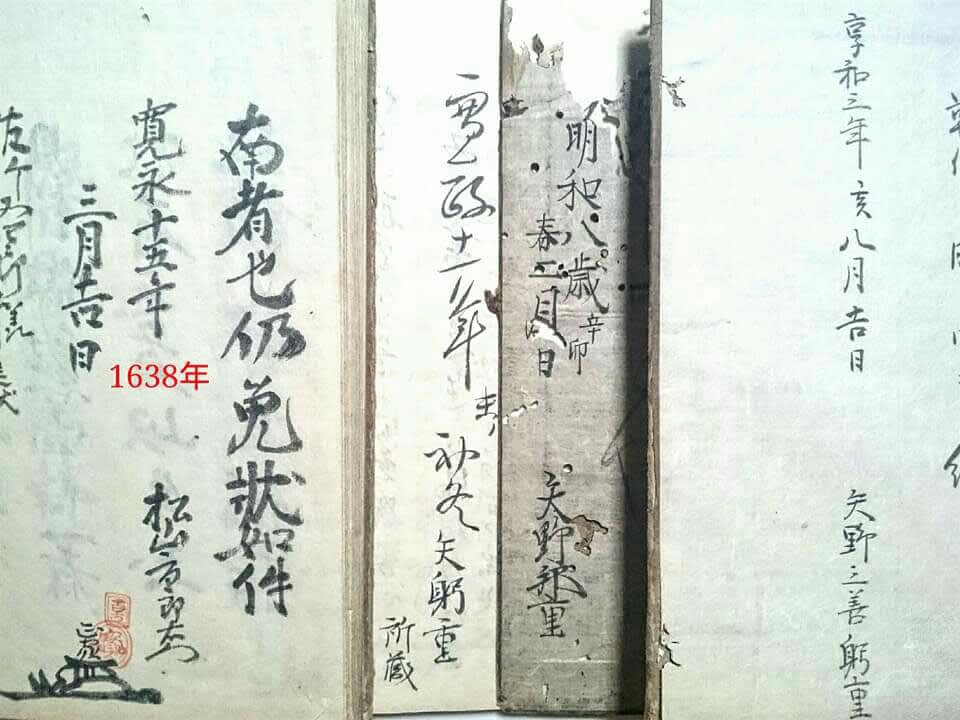

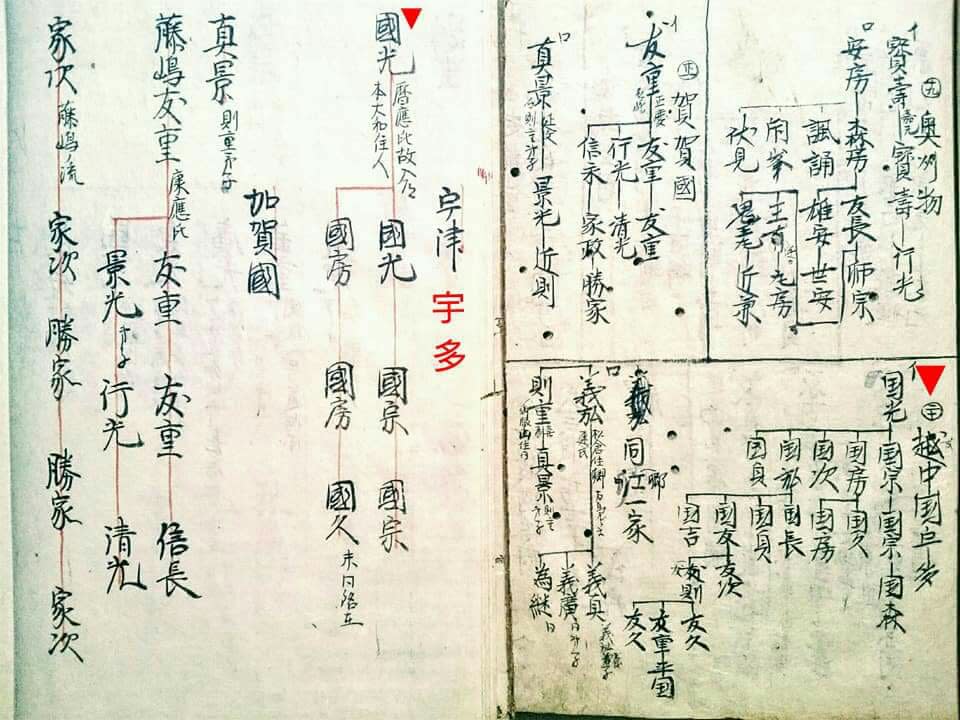

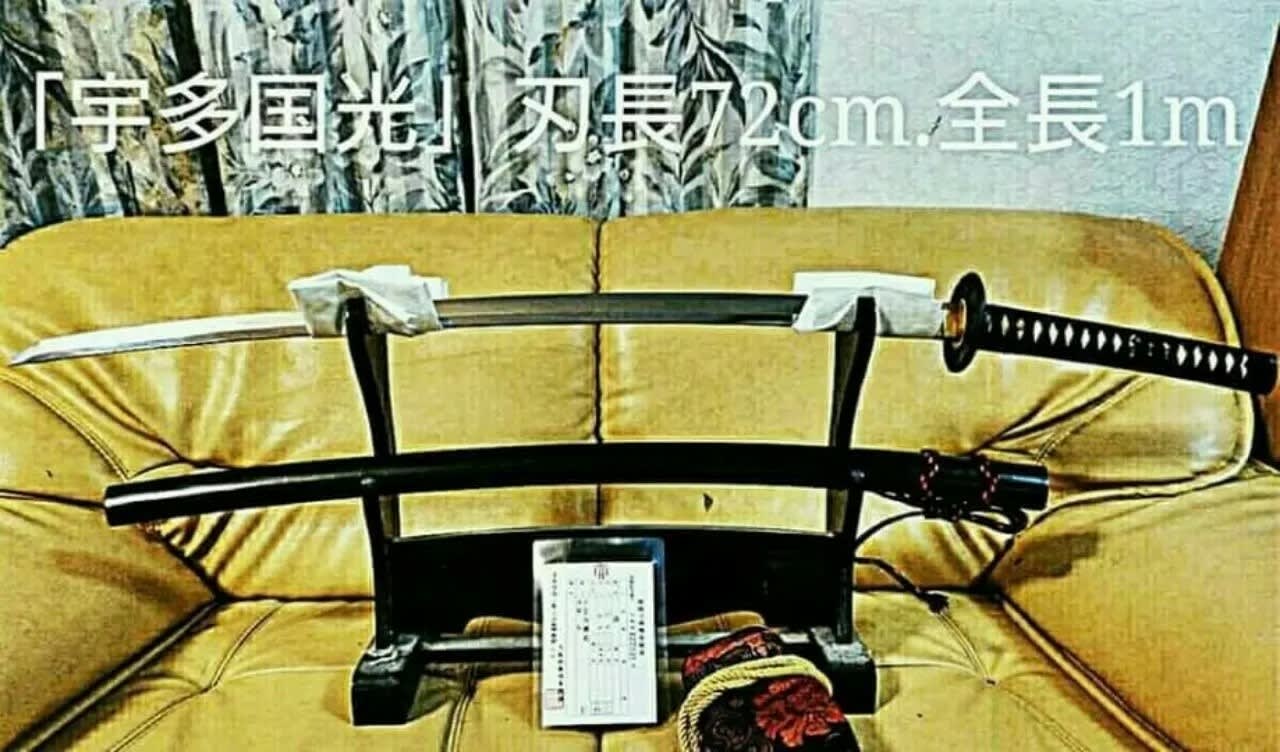

更に、赤丸村鍛治屋町島に南北朝時代から江戸時代迄続いた【宇多派刀工】の菩提寺「三光寺」(※高岡市柴野)は、加賀藩時代に織田信長の四女で前田利長の正室となった「永姫」(※「玉泉院」)が再建した曹洞宗寺院である。

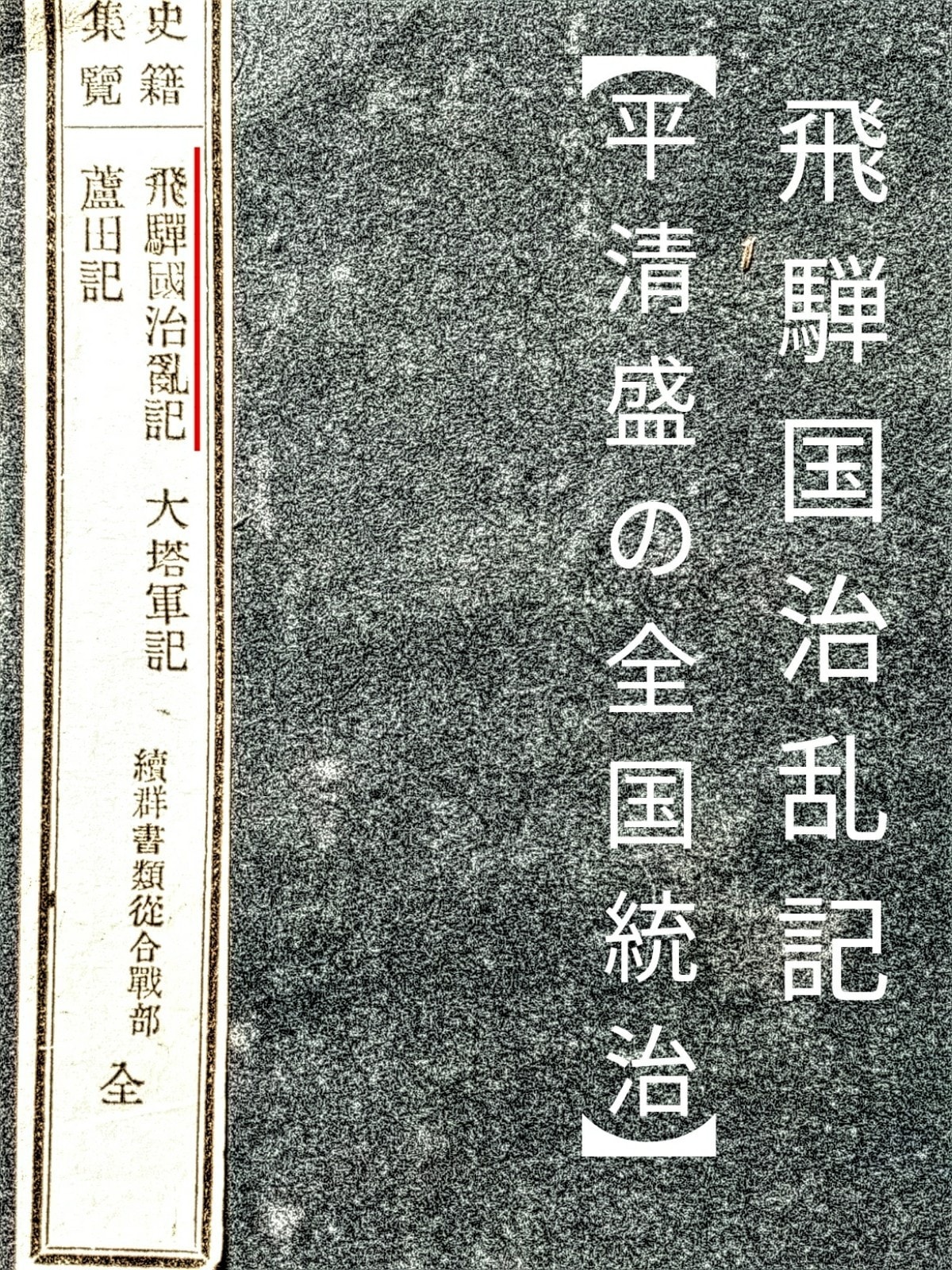

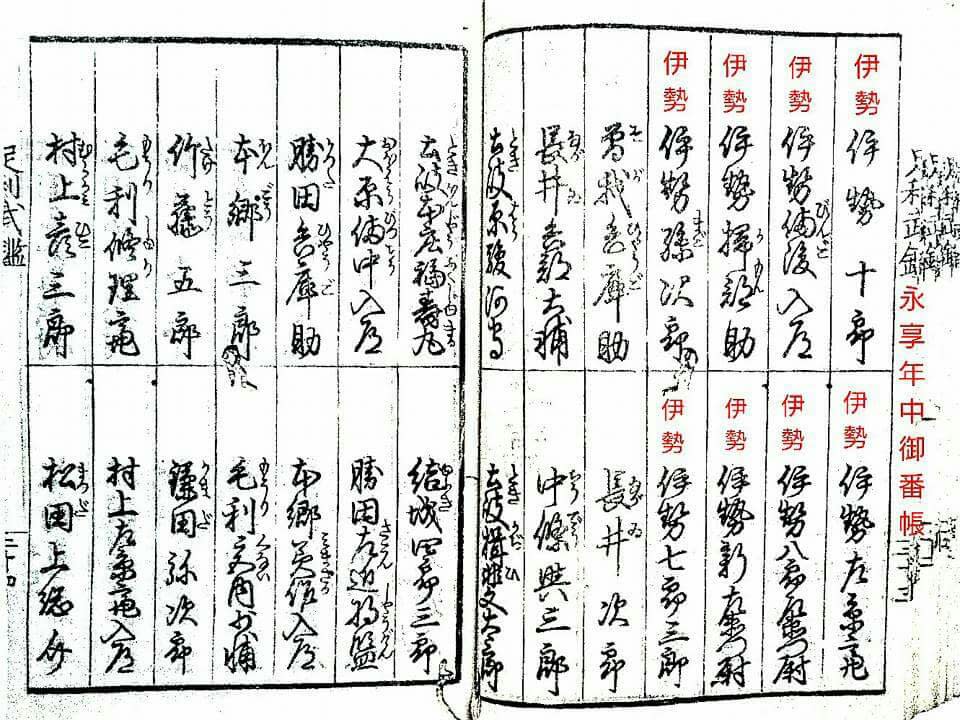

■織田信長の生涯を記した【太田牛一】の著作、【信長記】(※【信長公記】)

【太田牛一】は石川県松任市に丹羽氏の家臣として住んだ事もある。

「太田和泉守牛一」は「織田信長」の近習書記となり、後には信長の城の安土城下で屋敷を持った。永禄12年(1569年)から天正10年(1582年)にかけて丹羽長秀の与力として仕え、京の寺社との調整を担当する。【本能寺の変】の後に「丹羽長秀」に2,000石で仕え、「柴田勝家」と戦う為に坂本城へ参陣した。天正13年(1585年)「丹羽長秀」の没後、長秀の嫡男の「丹羽長重」に従って【加賀国松任城】に在城し、一時期松任で隠居した。

・その後、復活して「豊臣秀吉」、「秀頼」に仕え、関ケ原戦後には「徳川家康」に仕えた。子息の「太田小又助」は丹羽家、織田信雄、豊臣秀吉に仕え、その孫の「太田宗古」が浪人後、寛永18年(1641年)から「前田利常」に仕えて以来、家系は加賀藩士として続いた。

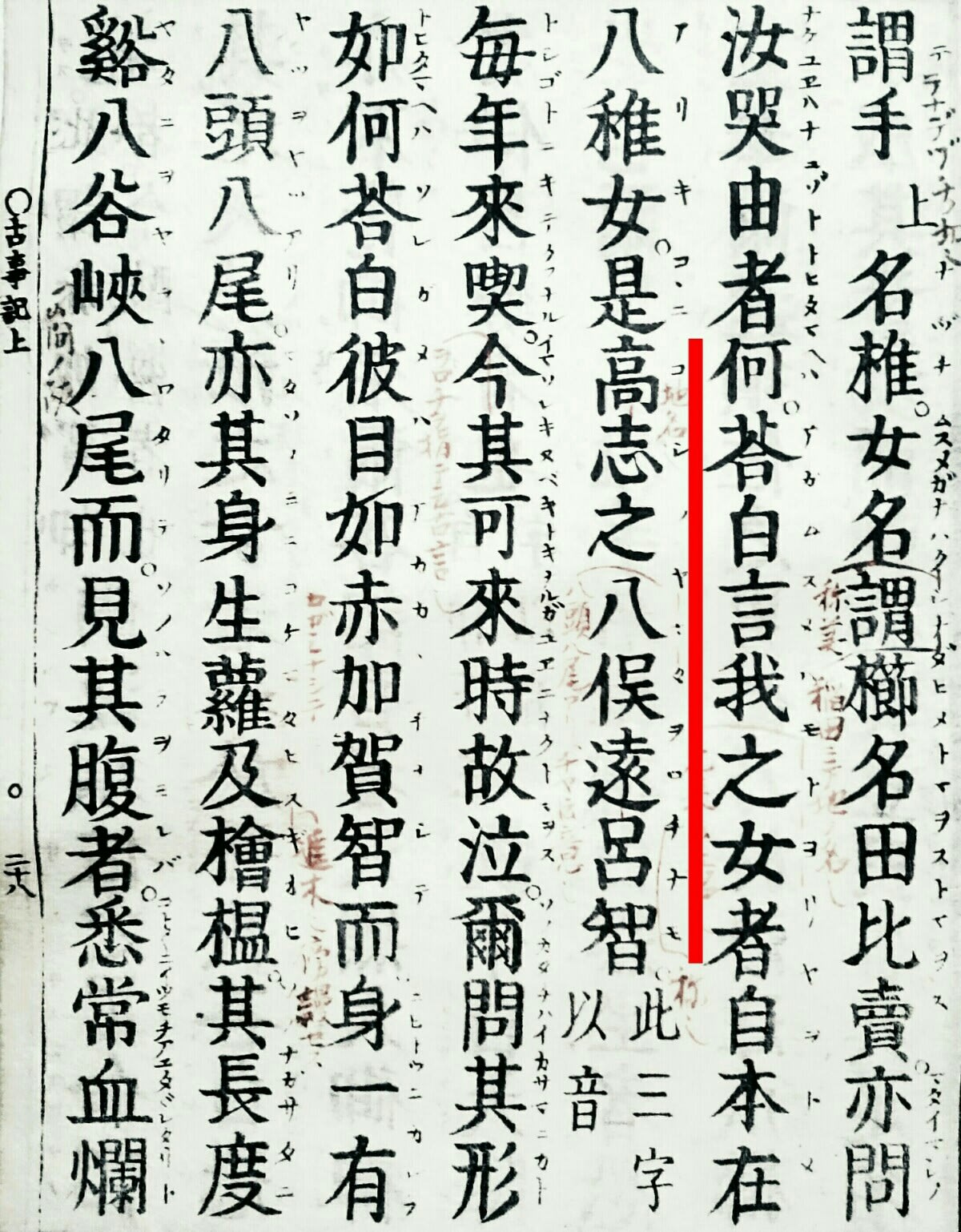

■【信長記】に記載される【織田信長の越中諸將の殺害】

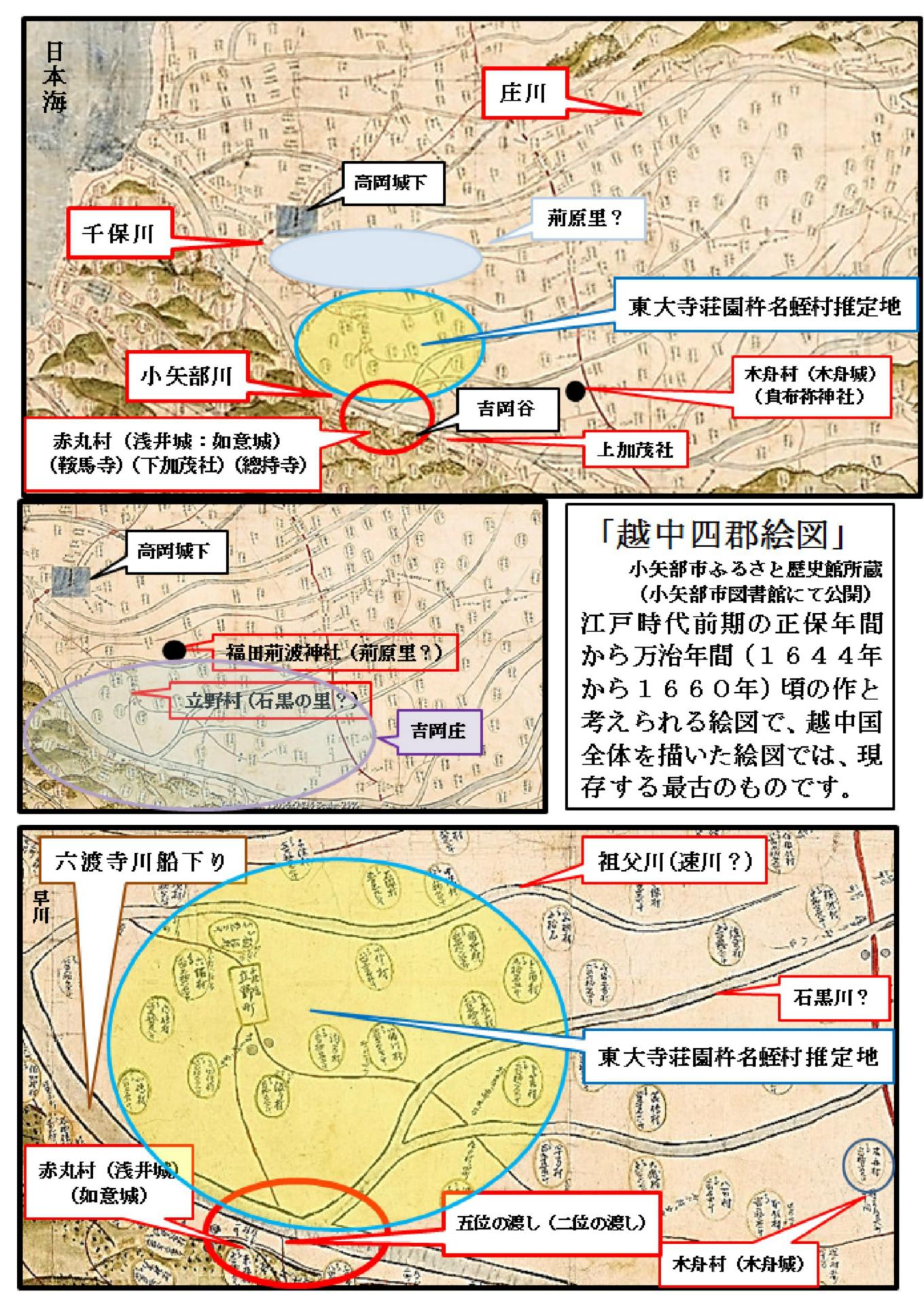

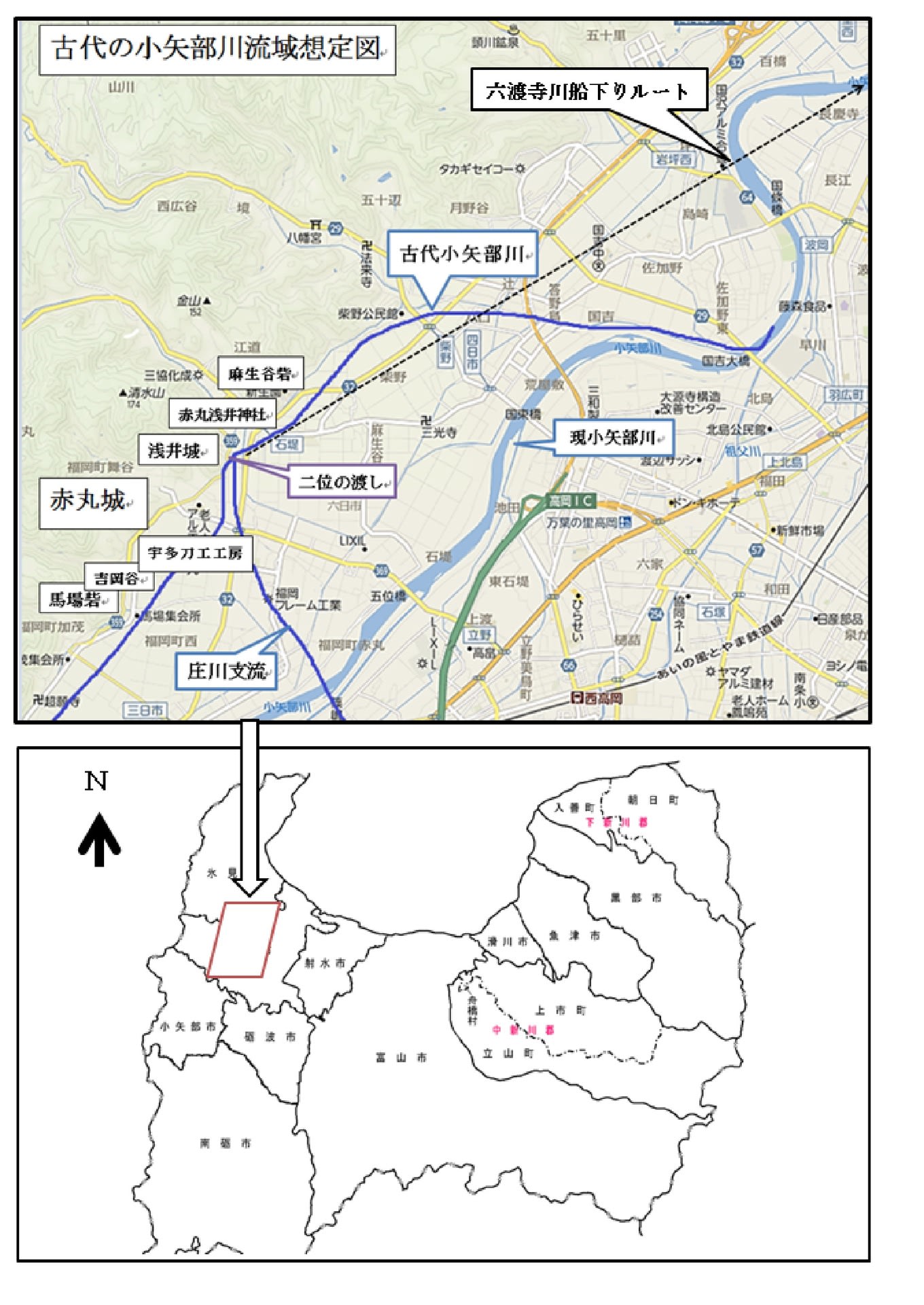

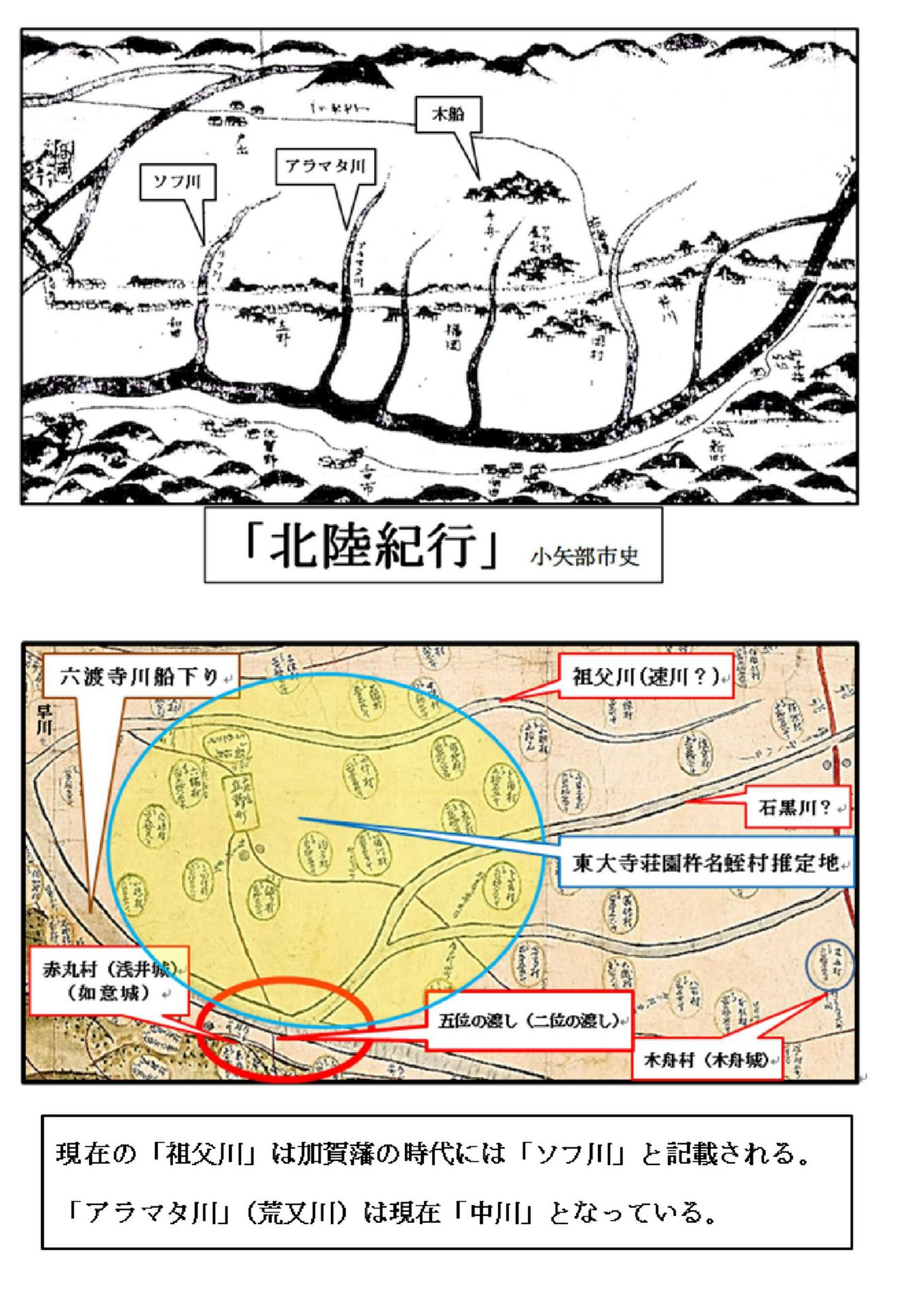

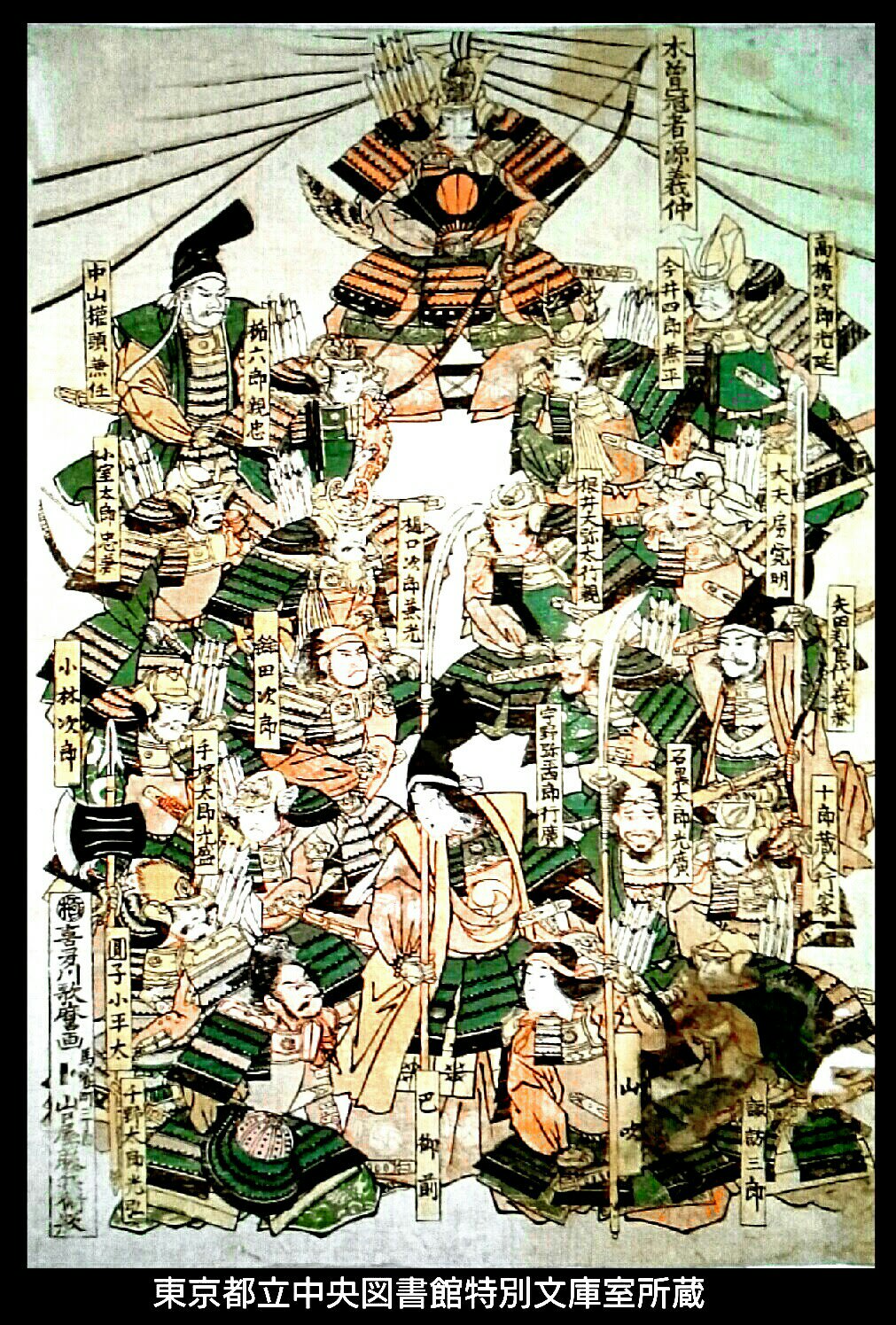

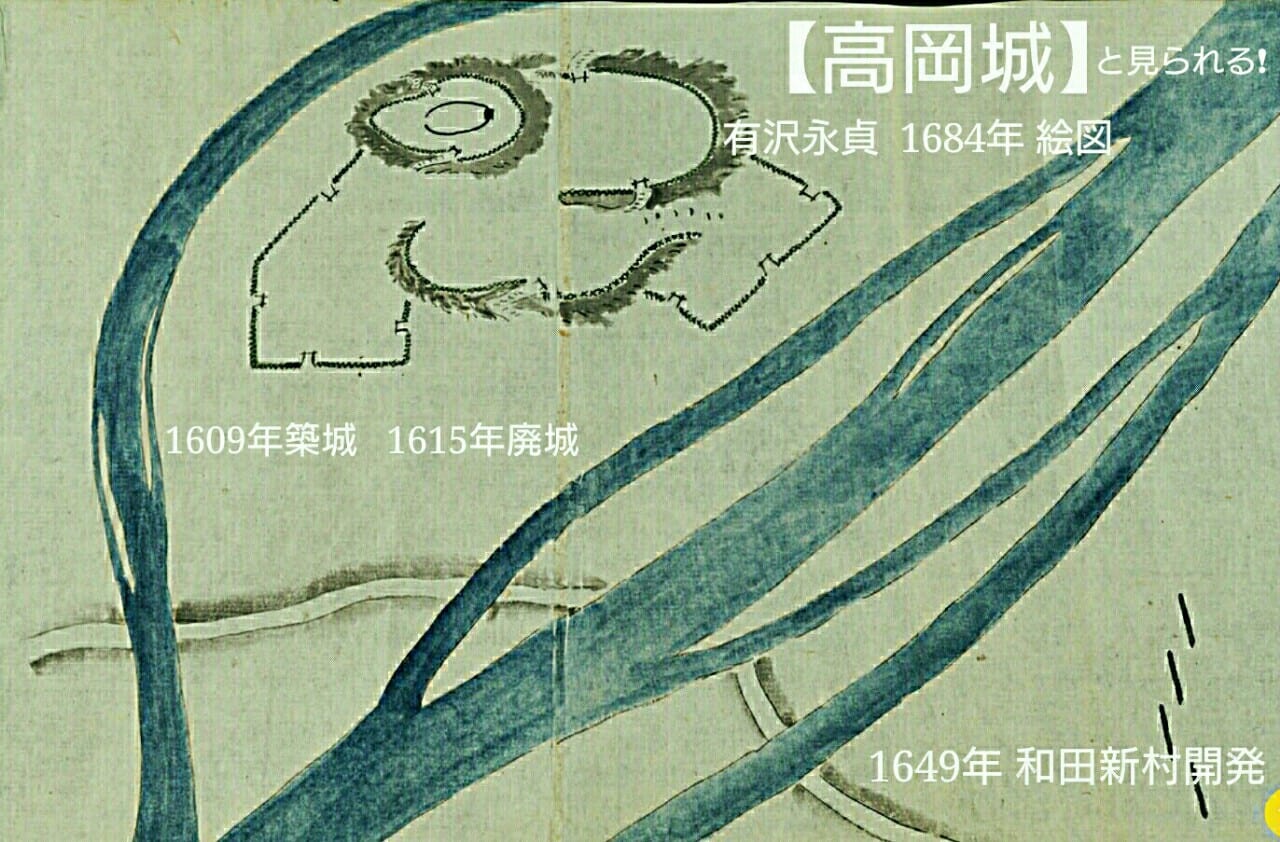

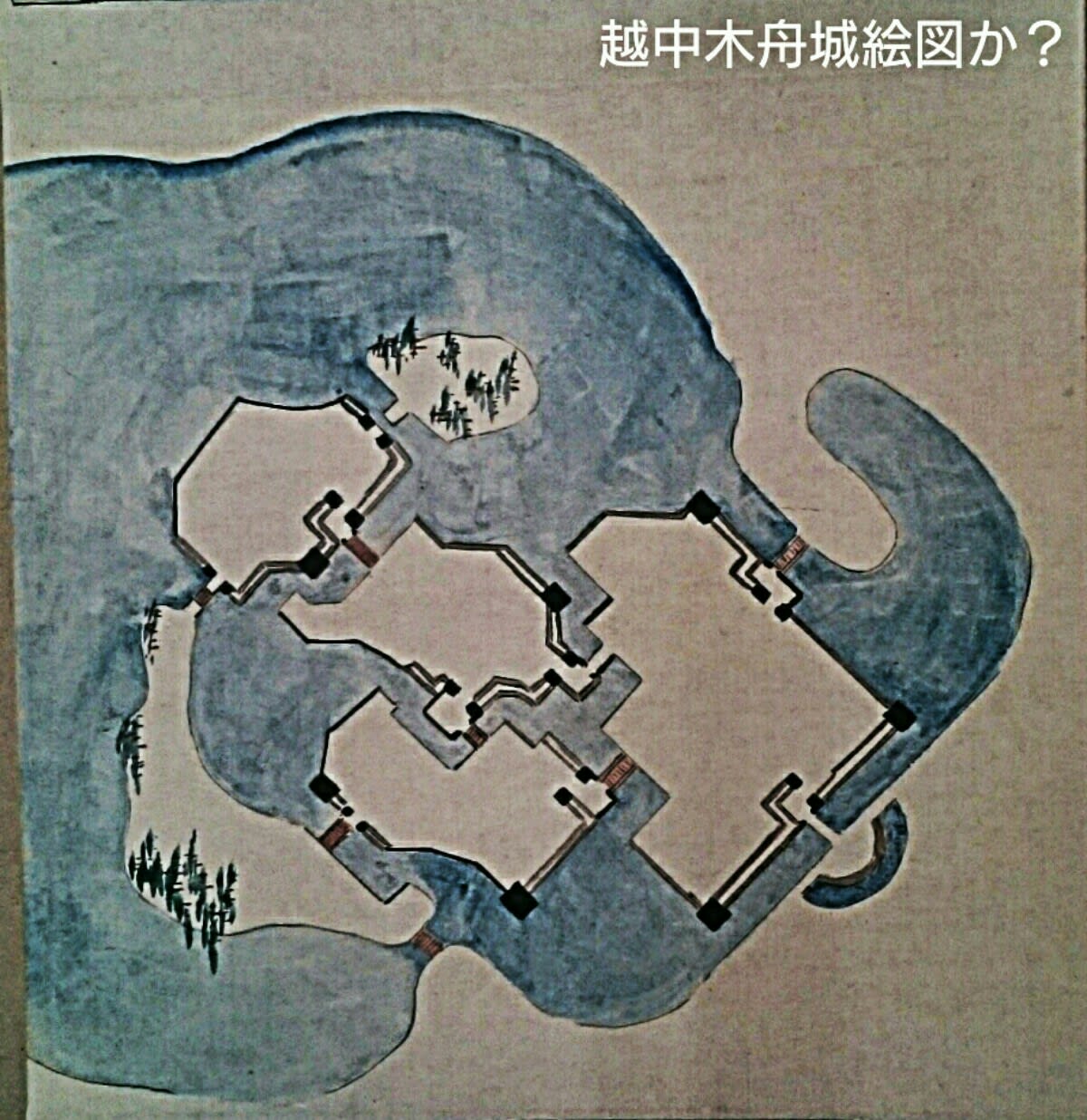

元々、高岡守山城城主「神保氏張」と共に動いていた「木舟城」の「石黒氏」は『上杉謙信と内通している』と疑われて、「織田信長」に呼び出され、城主の「石黒左近」以下32名が近江佐和山に来た時に、「丹羽長秀」に襲われて十五名が暗殺されたと云う。次いで、越中の国人「寺崎民部左衛門」の親子も佐和山むへ呼ばれて丹羽長秀に預けられていたが、間も無く切腹させられた。

(このHpからの複製、二次利用は禁止されています。)

(このHpからの複製、二次利用は禁止されています。)

こ

こ