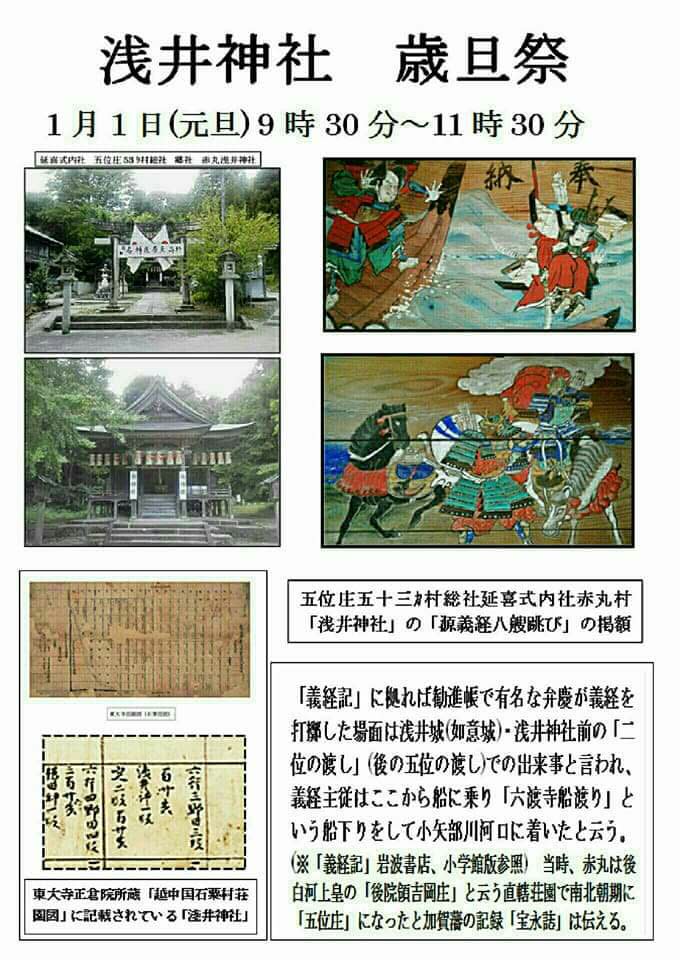

■高岡市は佐藤市長の時に「義経記」に登場する「二位の渡し」での事件を偽造して、小矢部川河口の「六渡寺の渡し」に「弁慶が義経を扇子で打擲する巨大な銅像」を建設し、平成29年には伏木駅にその銅像を移設している。この銅像は小松市の歴史家が時代考証に携わり、渡船会社を経営する一民間企業の悪乗りに高岡市が便乗して高岡市長が「観光開発」と嘘ぶいて造ったものだ。

■「高岡市教育委員会」が作り上げたフエィクニュース

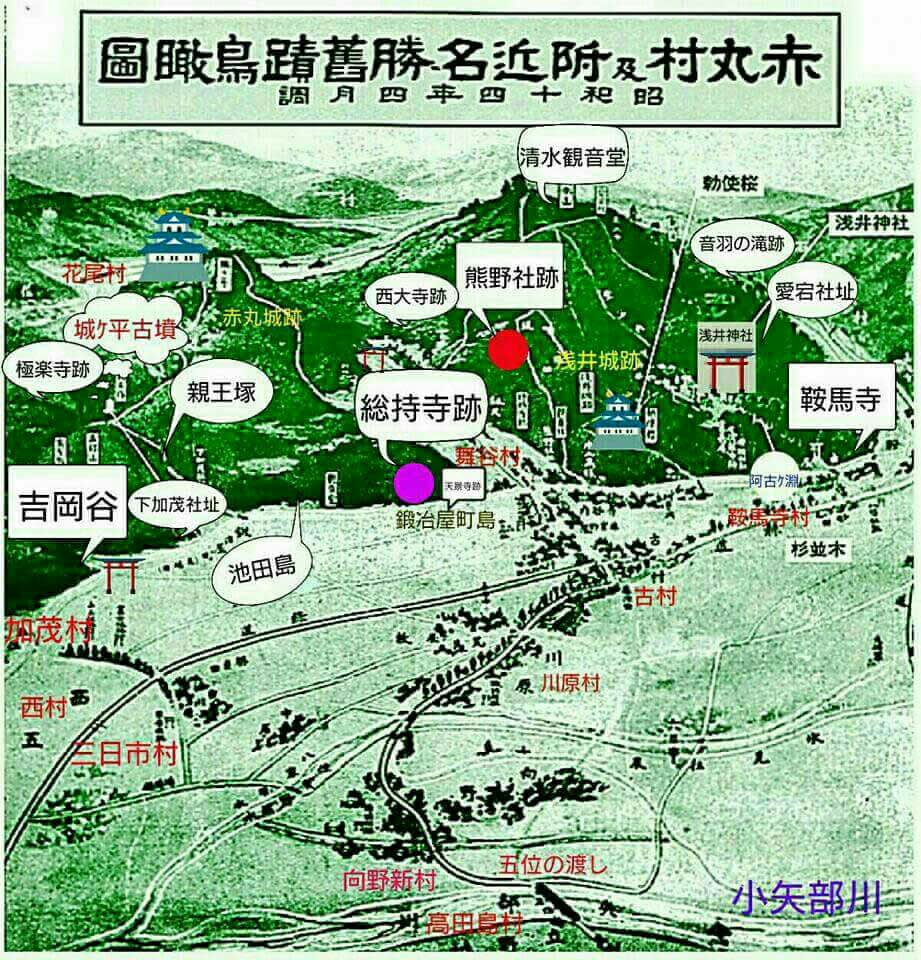

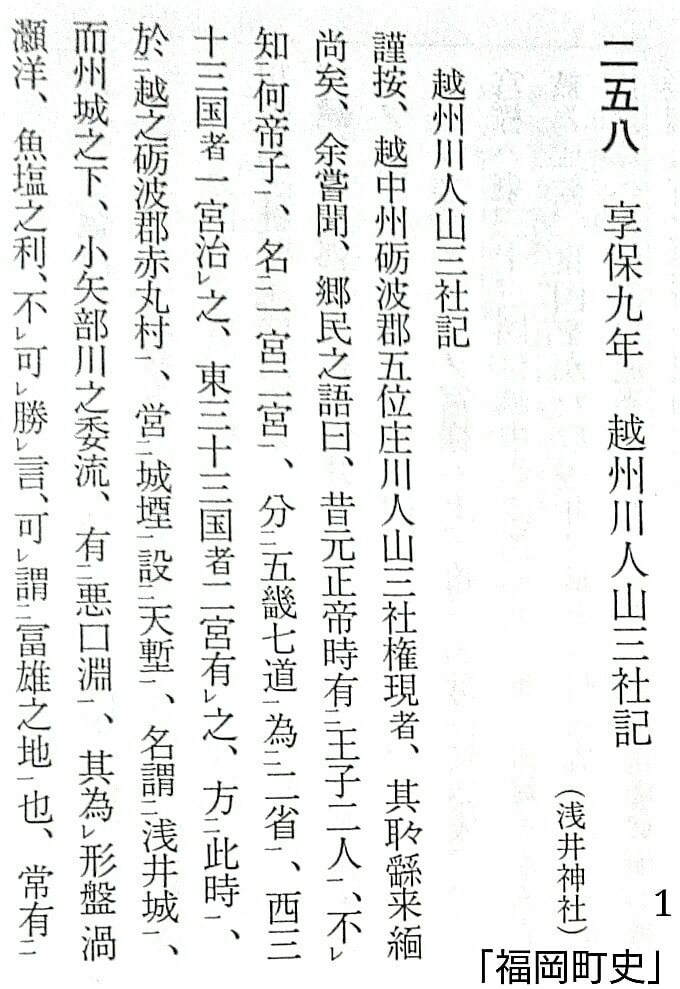

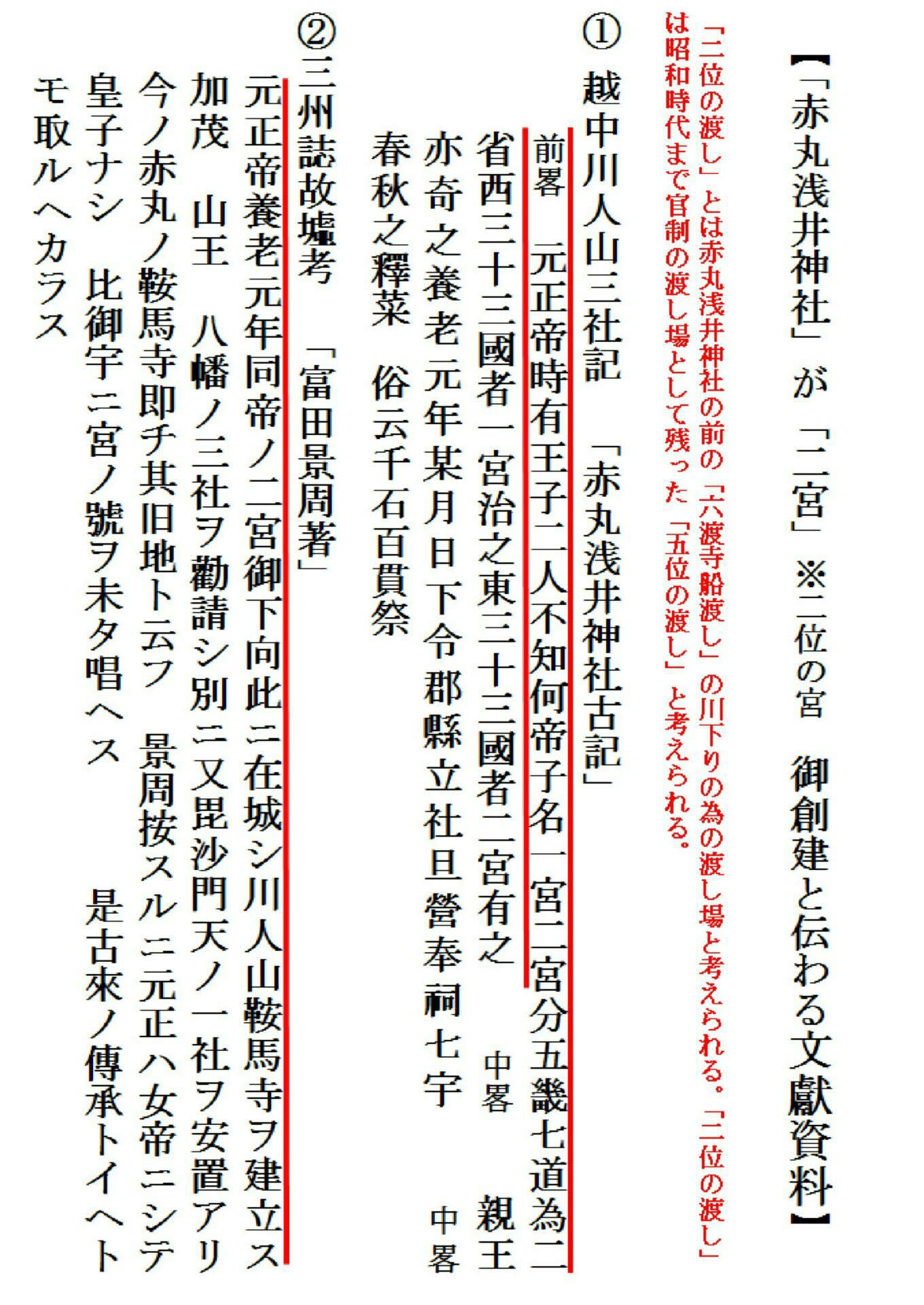

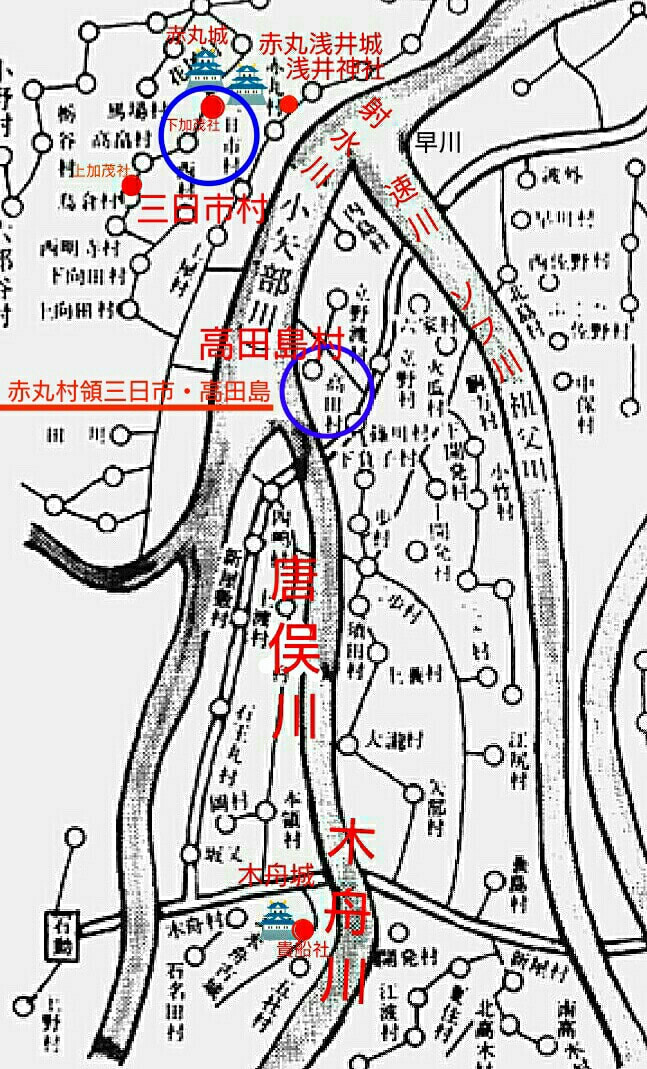

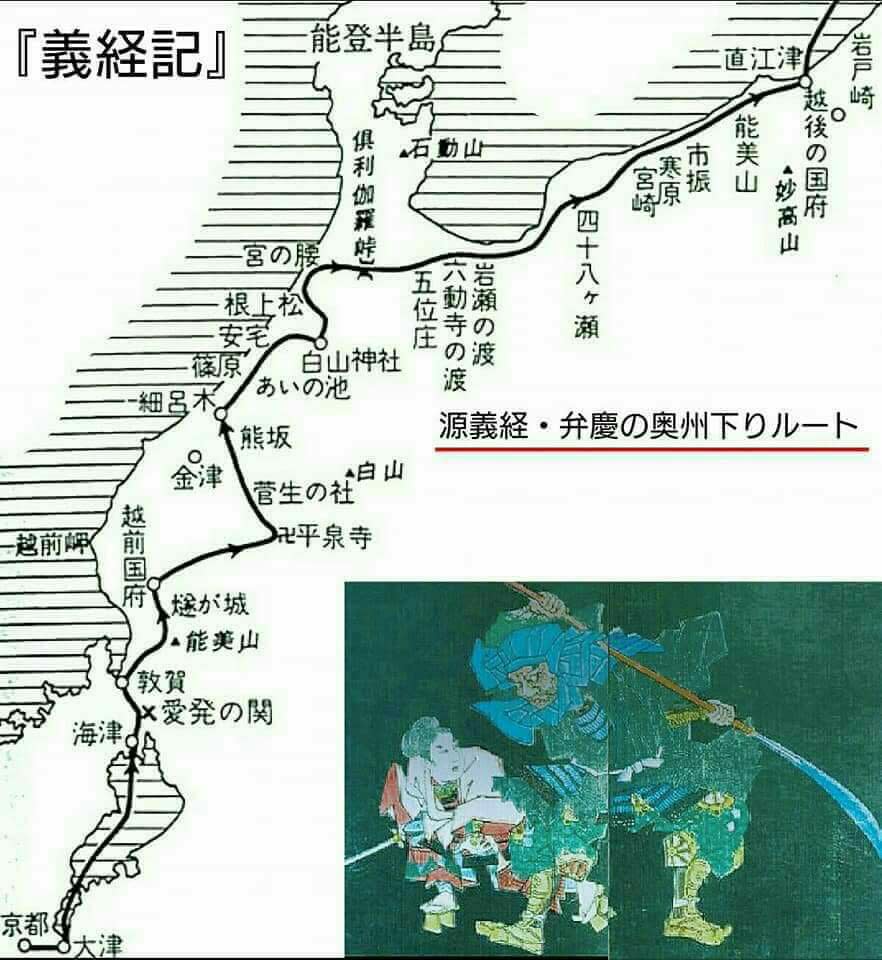

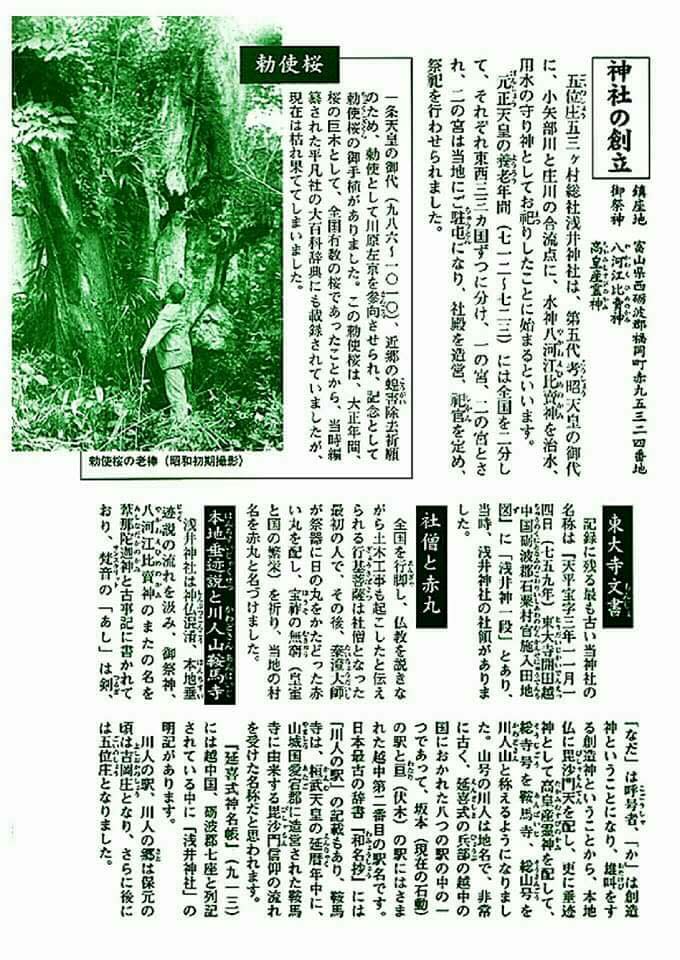

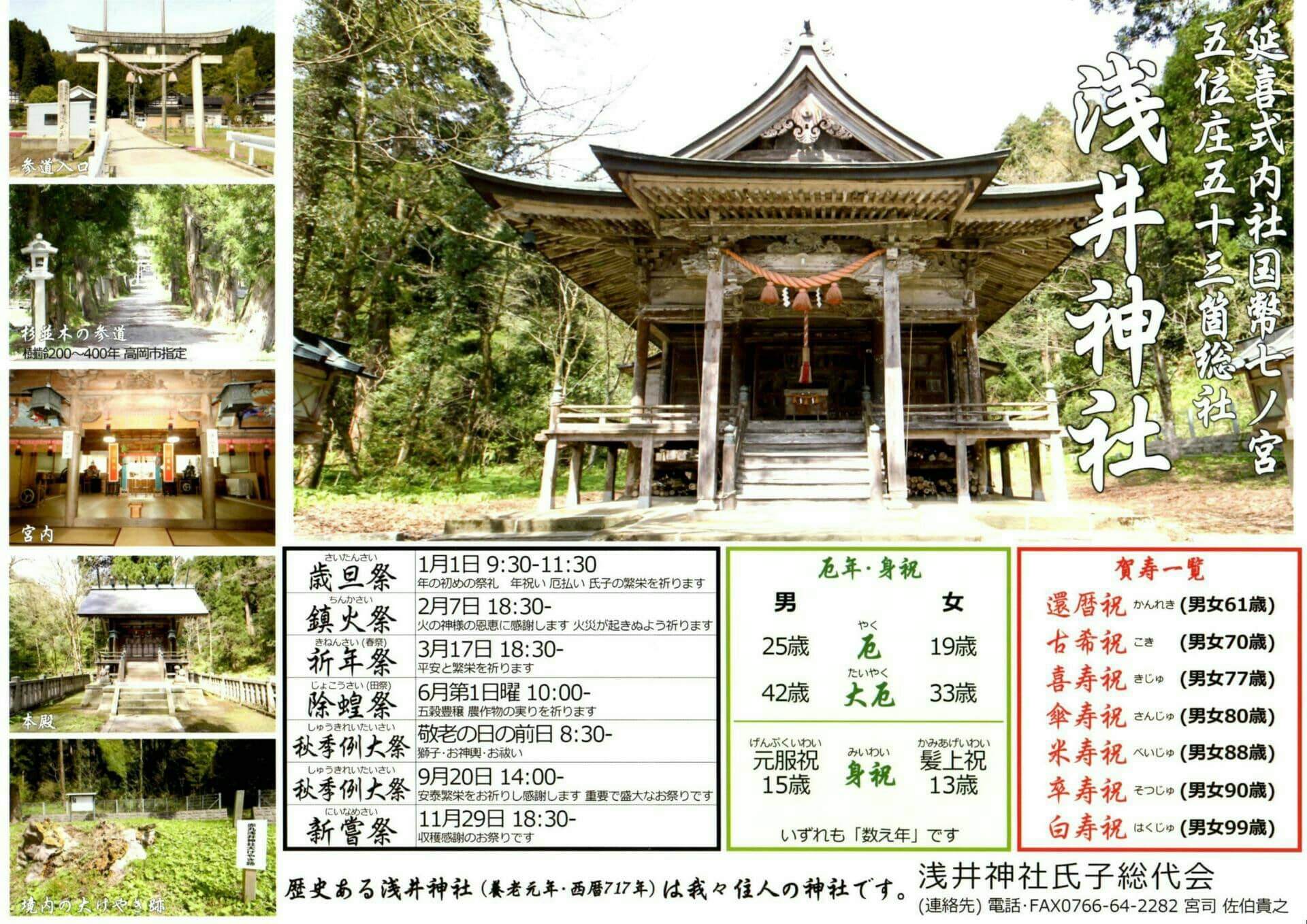

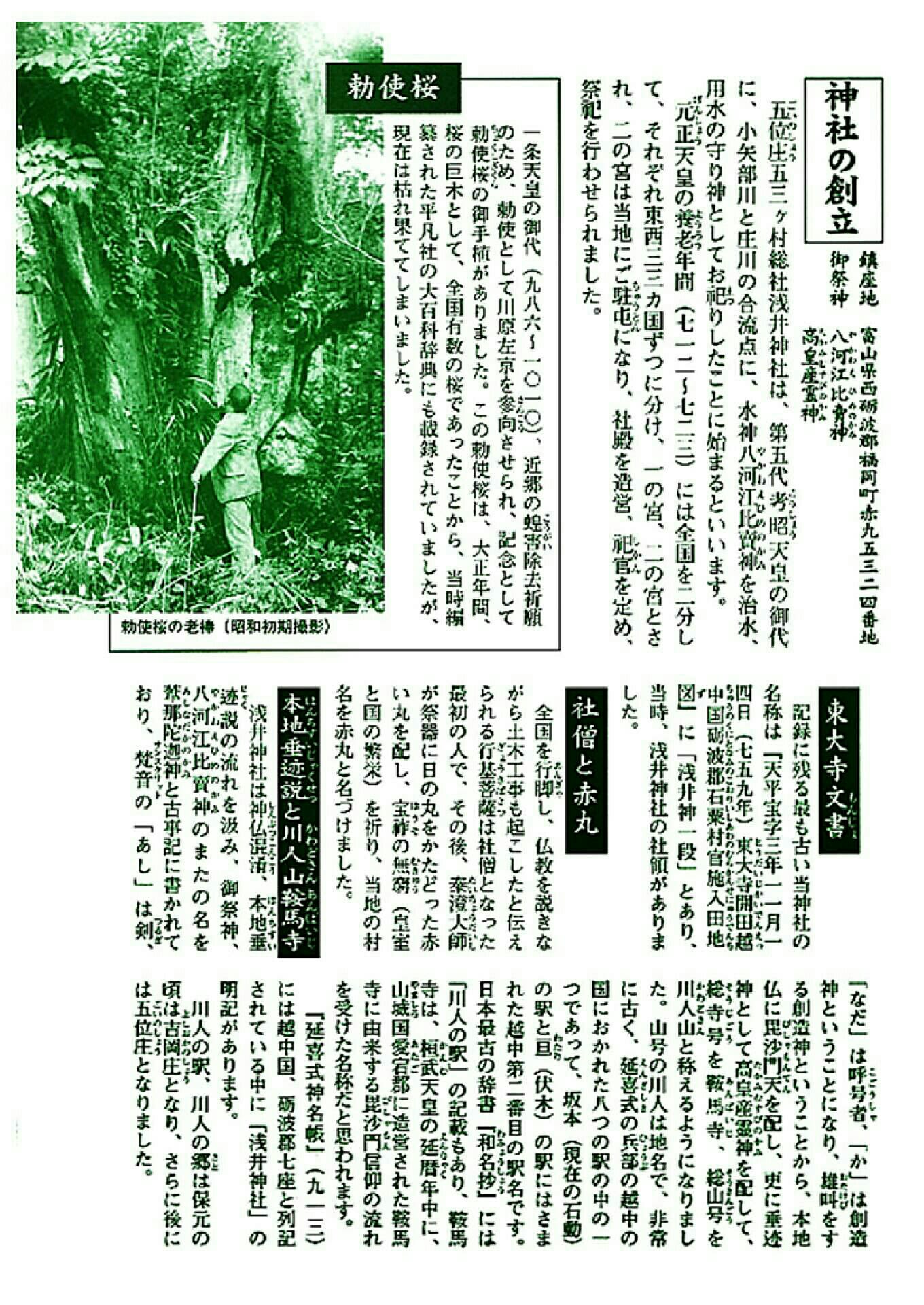

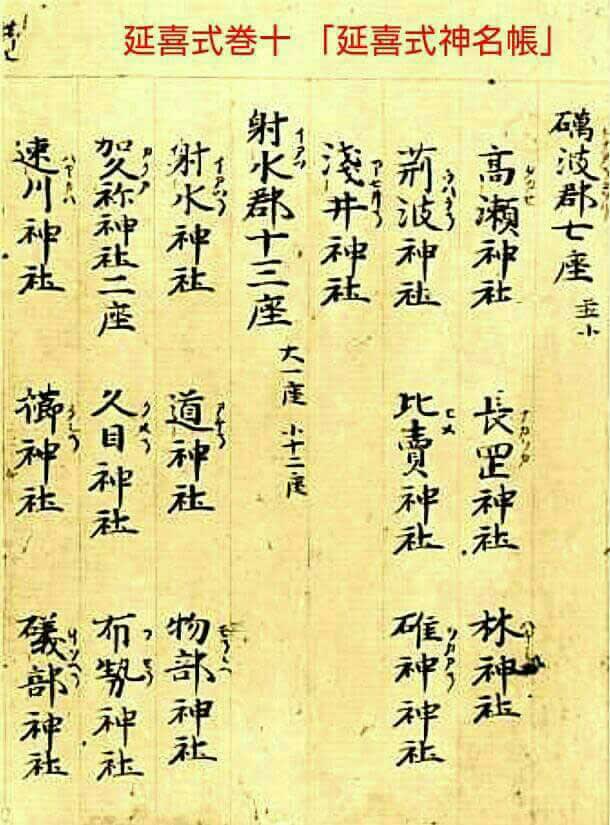

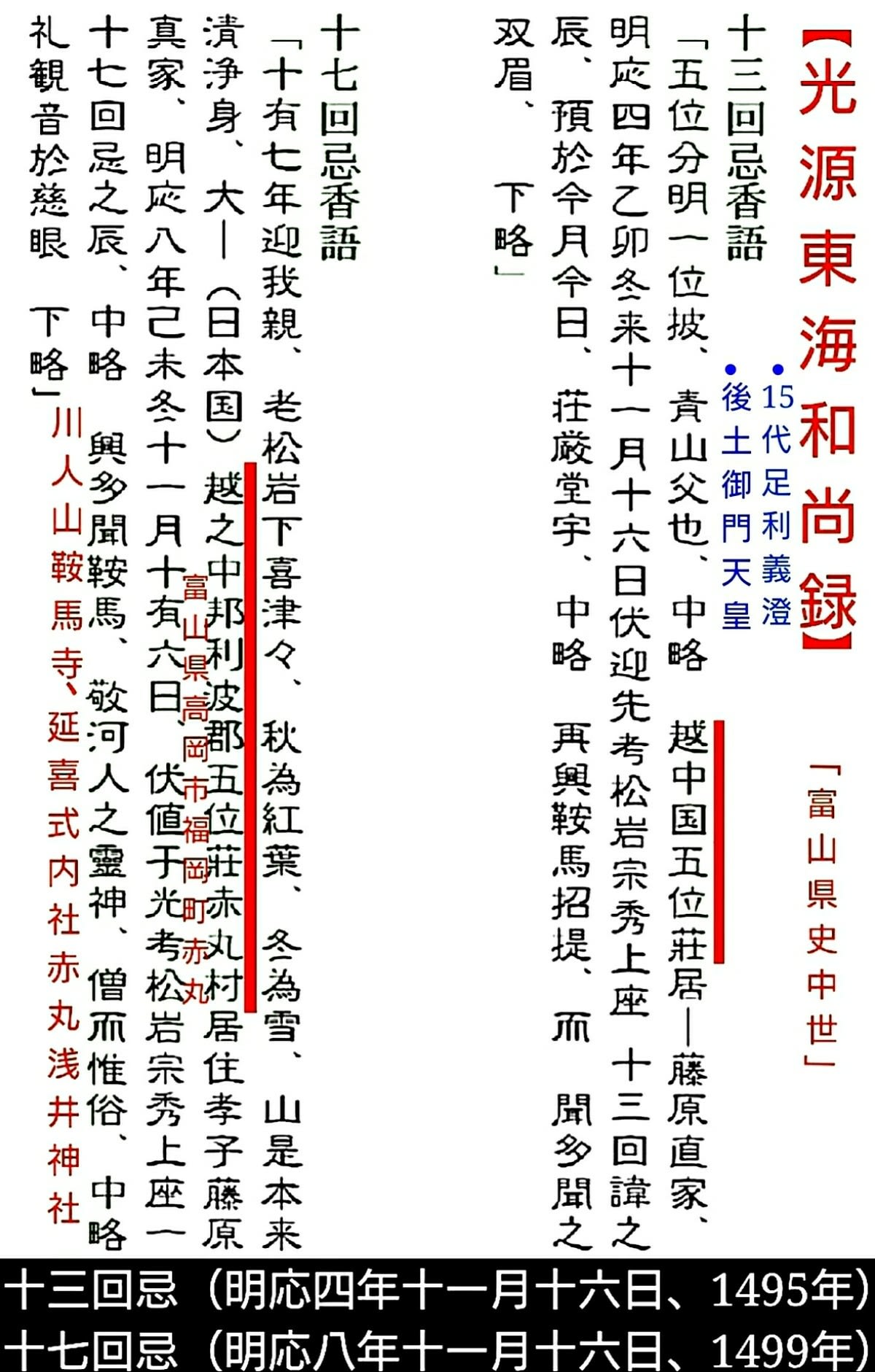

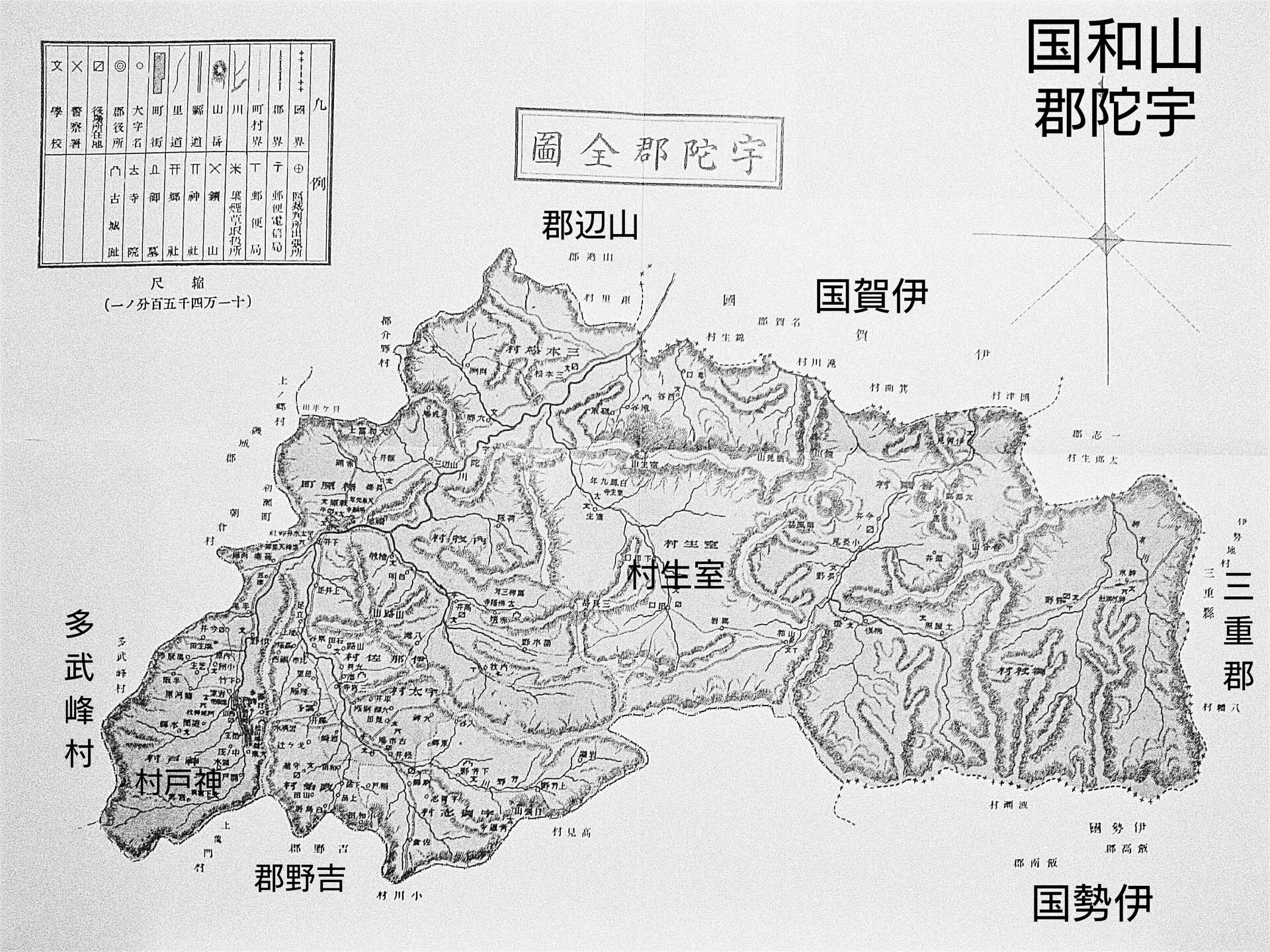

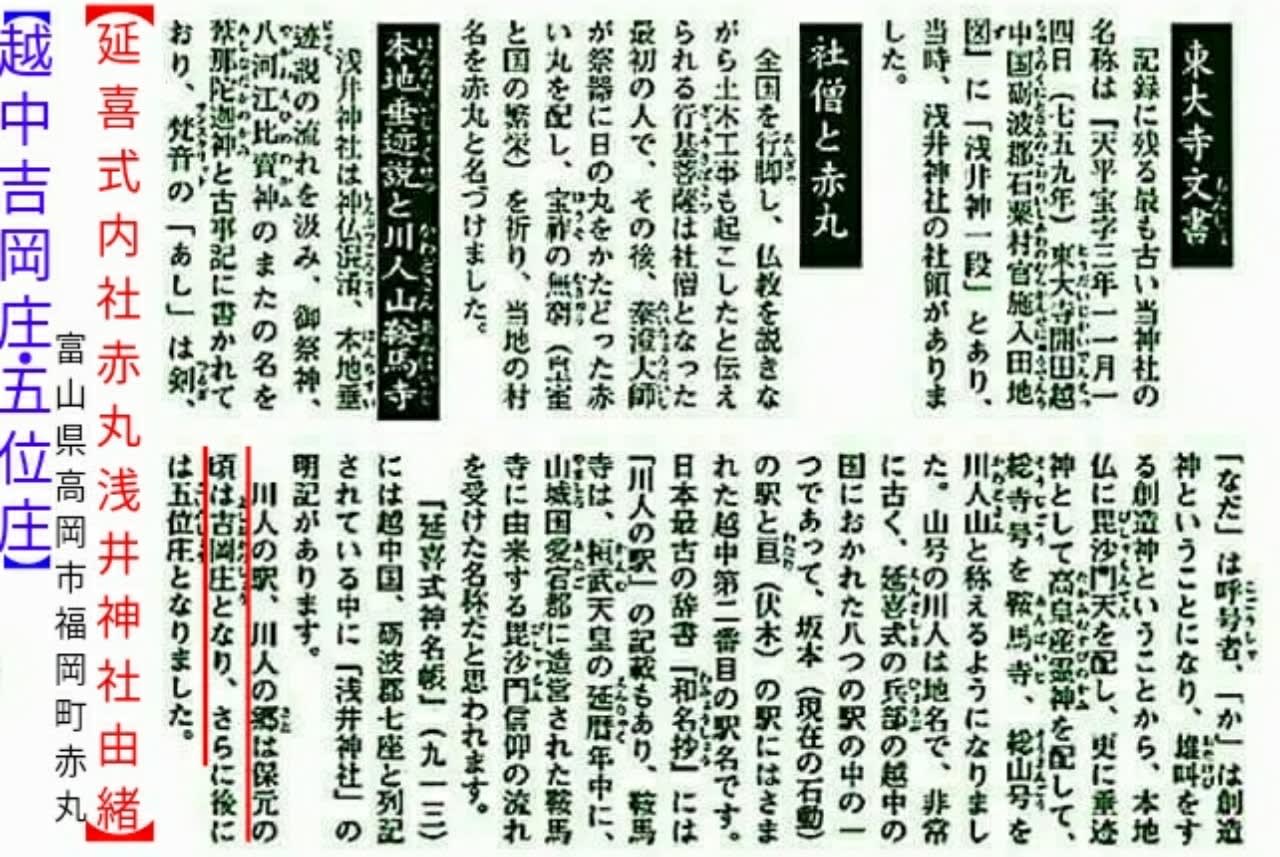

■この「義経記」に登場する「二位の渡し」(※二位の宮の渡し)と言う舟乗場は、実際は「五位庄」(※鎌倉時代には「吉岡庄」)の赤丸村の「五位庄五十三ケ村総社・郷社延喜式内社赤丸浅井神社」の前に在った乗場で在り、「越州川人山鞍馬寺三社誌」と云う「縁起」(※「福岡町史」)にはその詳しい内容が載っている。

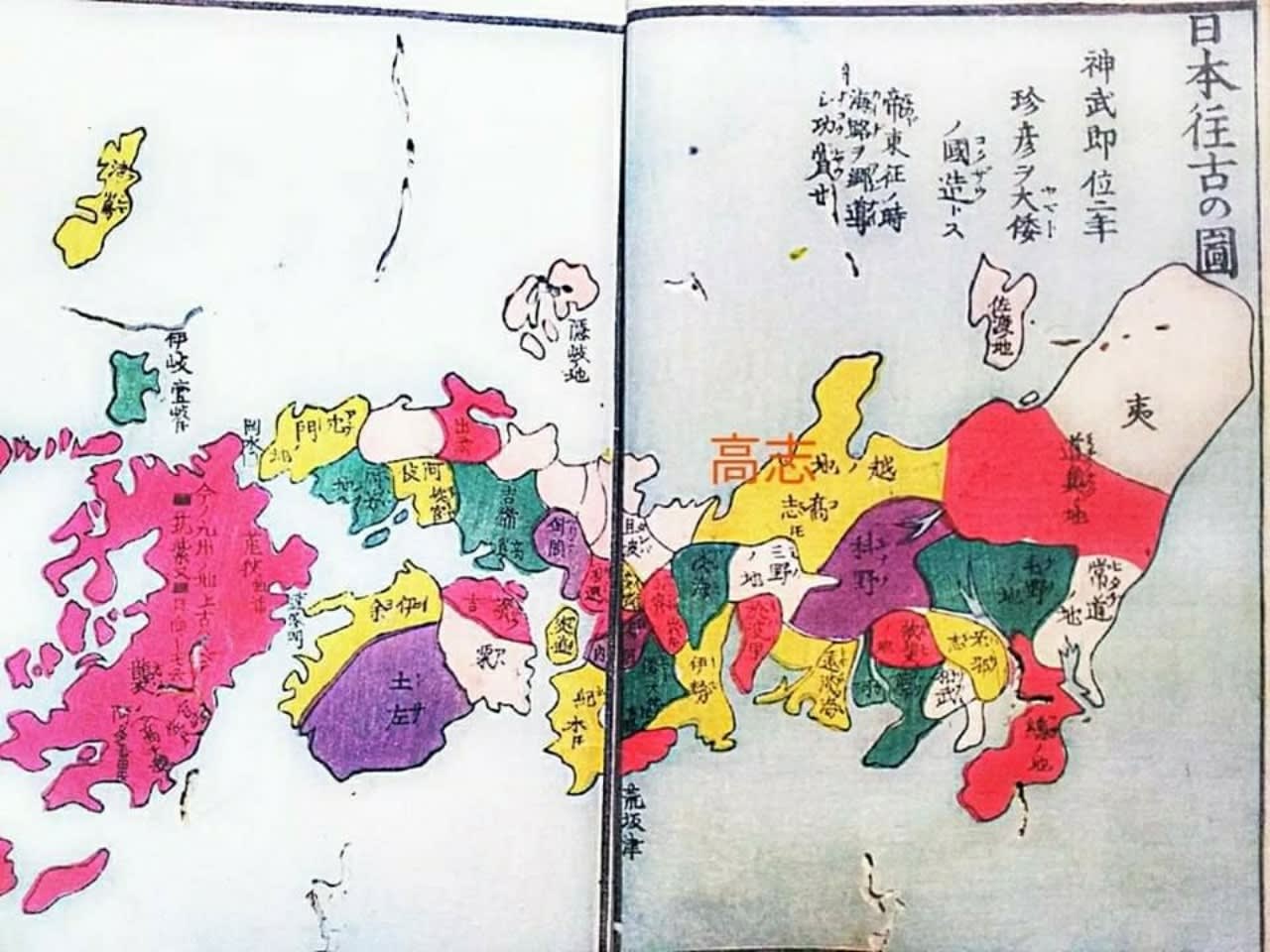

■「越州川人山鞍馬寺三社記」には「元正天皇は全国を東西各々三十三ケ国に分けて一宮、二宮に各々を担当させた」と記される。

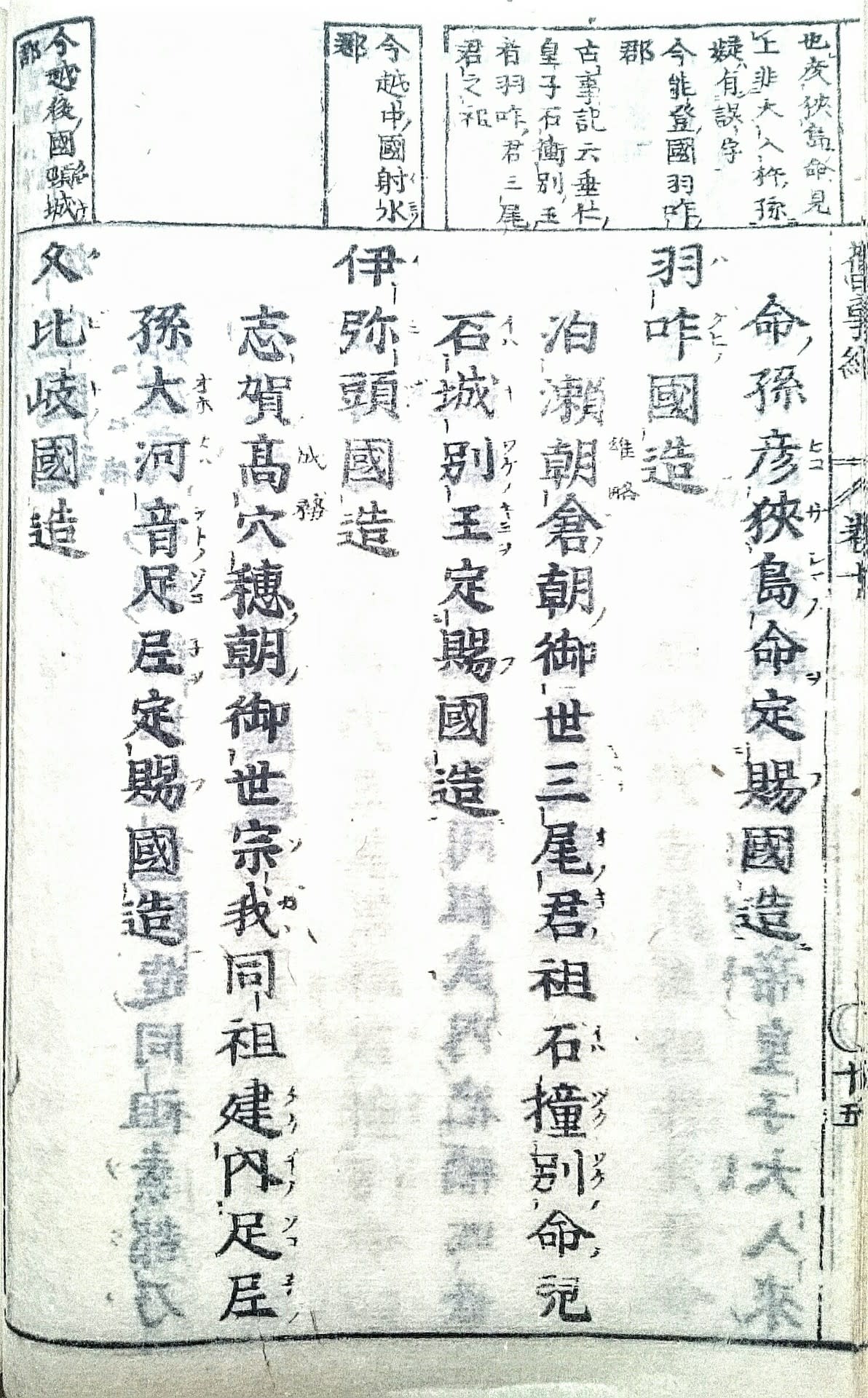

■「律令制」の「国司」。

「国司」は、古代から中世に地方の「国」の行政官として中央から派遣された官吏で、「四等官」である【守(カミ)、介(スケ)、掾(ジョウ)、目(サカン)】等を指す。(古代日本の地方官制では各府によって四等官の名前が異なる。)郡の「郡司」は地方豪族から任命され、中央支配の組織として「国司」が任命された。任期は6年(後に4年)。「国司」は国衙(国庁)において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事の全てを統括する絶大な権限を持っていた。

「大化の改新の詔」で、「国司の配置」が見られ、当初は「国宰」(クニノミコトモチ)と言われ、「国宰」の上には数ヶ国を統括する「大宰」(オオミコトモチ)が設置されたという。(※例;「大宰府」[ダザイフ])。7世紀末迄に「律令制国」の制度が確立し、全国的に「国司」が配置されたと云う。「大宝律令」は[大宝元年(701年)]に制定されて国・郡・里の「国郡里制」に編成され、中央集権的な『律令制』が敷かれた。『律令制』において、「国司」は地方統治の要で律令制の「班田収授制度」は、戸籍、田地の班給、租庸調の税制で構成され、これが「国司」の職務となる。

⇒「川人山鞍馬寺三社記」の「二人の皇子に東西三十三ケ国を統治させた」と云う記載は、明らかに桓武天皇の頃に制度化された「太宰オオミコトモチ」と言う国司制度のハシリと見られ、「大宝律令」が施行された直後には見られなかった数ヵ国を束ねる「太宰オオミコトモチ」と言う国司制度の初期の形体ではなかったかと見られる。

■加賀藩郷土史家達の「歴史の偽造」

先ず、加賀藩の歴史家「富田景周」は、この「川人山鞍馬寺三社縁起」について「有り得ない」と批判し、次いで同じく加賀藩の「森田柿園」はこれを受けて「小矢部川河口の近くには守護町が在るから、【守護の館が近ければ】と記載される部分はこの高岡市守護町の事だ」と指摘し、「如意の城」は守山の「古国府城」の事だと断定している。

しかし、残念ながらこの事件はもっと上流の「五位庄」での事件で在り、鎌倉時代にはこの辺りは「二上庄」で在った。又、「守護町」は南北朝時代に斯波氏が越中を制圧した時に僅か数年間、「守護館」が置かれた場所で在り、「古国府城」はどの歴史書にも「如意城」とは記載されていない。近年刊行されている「義経記」には「如意の城とは五位の城の事」と解説され、「如意の渡し」とは赤丸浅井神社の前から六渡寺村迄の「六渡寺川舟下りルート」の事と指摘されている。

(※元本は「福岡町史」参照)

(※元本は「福岡町史」参照)

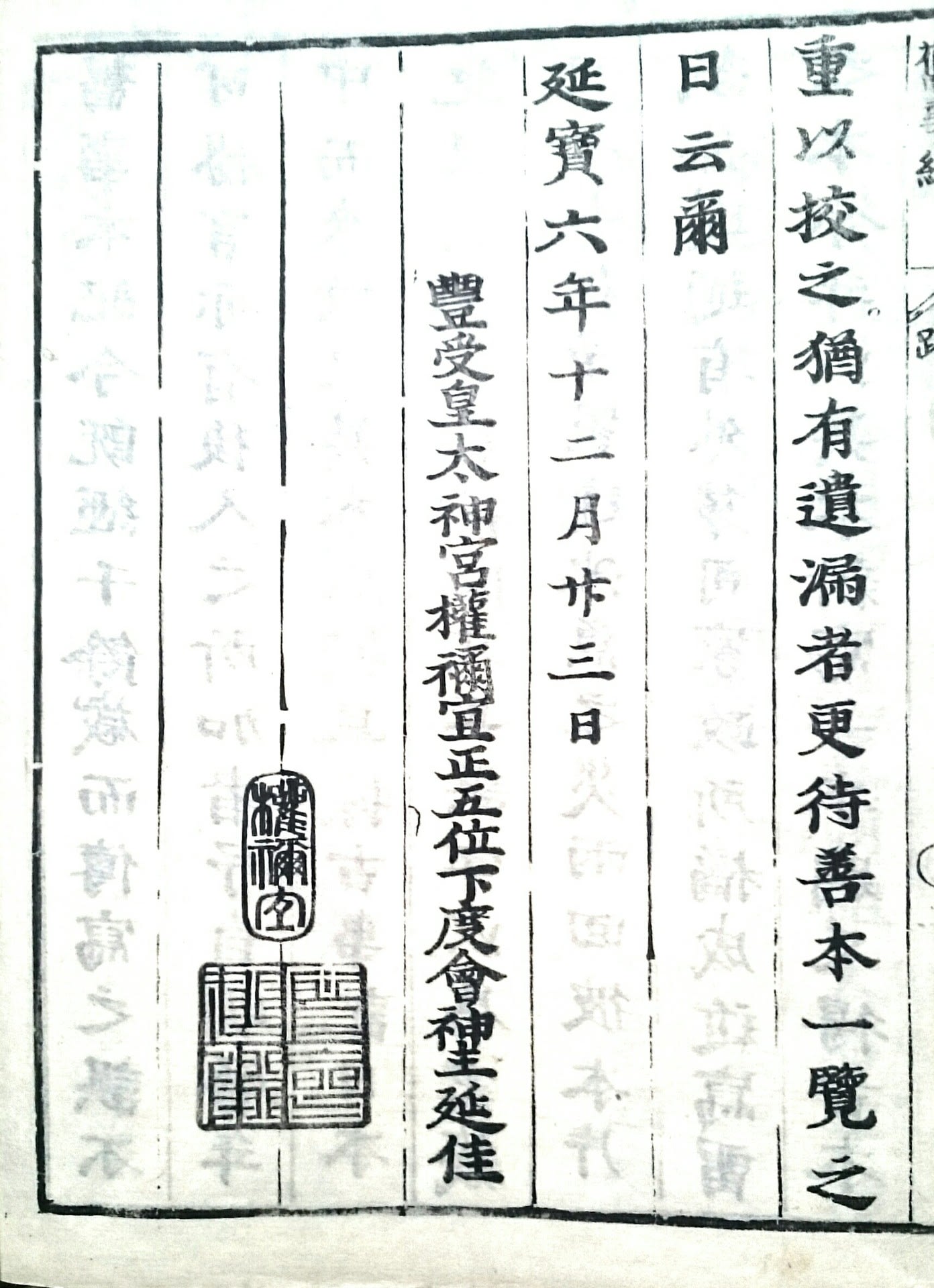

■「延喜式内社赤丸浅井神社の縁起」

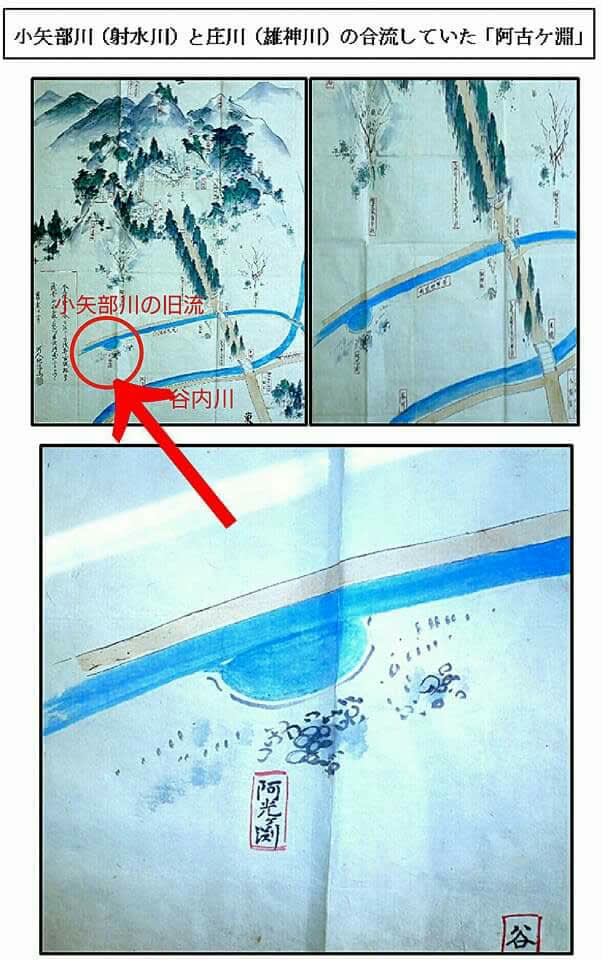

■小矢部川と庄川が合流していた「阿光ケ淵」

(※「赤丸浅井神社絵図」石川県立図書館 森田柿園文庫)

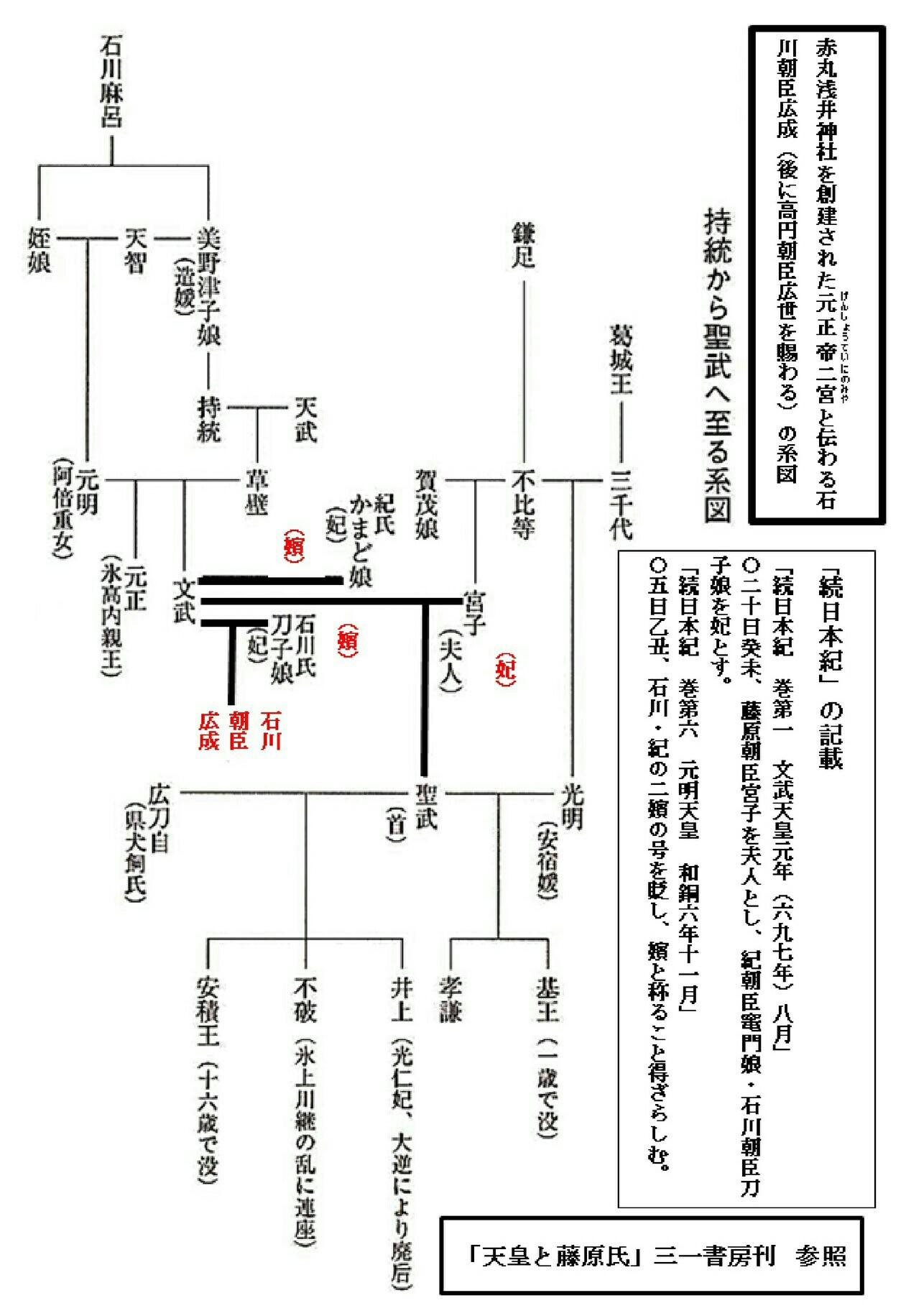

■「延喜式内社赤丸浅井神社」を創建された「石川朝臣広成」の事。

■「養老律令」の[養老令 継嗣令]⇒日本の「天皇」は「万世一系の男系男子」が引き継ぐとされる。この理念の一端が養老令に見られる。

嘗て、奈良時代には「元明天皇」・「元正天皇」の女帝が在ったが、「元明天皇」は文武天皇の中宮で在り、「元正天皇」は終世独身の文武天皇の姉で在って、何れも「聖武天皇」が即位される迄の繋ぎ役で在った。この事を知らない加賀藩の歴史家「富田景周」は「延喜式内社赤丸浅井神社」の由緒の「川人山鞍馬寺三社記」に記載される「元正天皇二宮」と言う事は有り得ないとその著作の「三州誌」に記載している。

■「養老律令」は「元正天皇」が養老元年(※717年)に発令され、 718年(養老2)に「藤原不比等」らが「大宝律令」を若干修正 して編纂した「律」と「令」各10巻で757年より施行された。その中の[継嗣令 第一]には「天皇の兄弟、皇子は全て親王とせよ」と記されている。

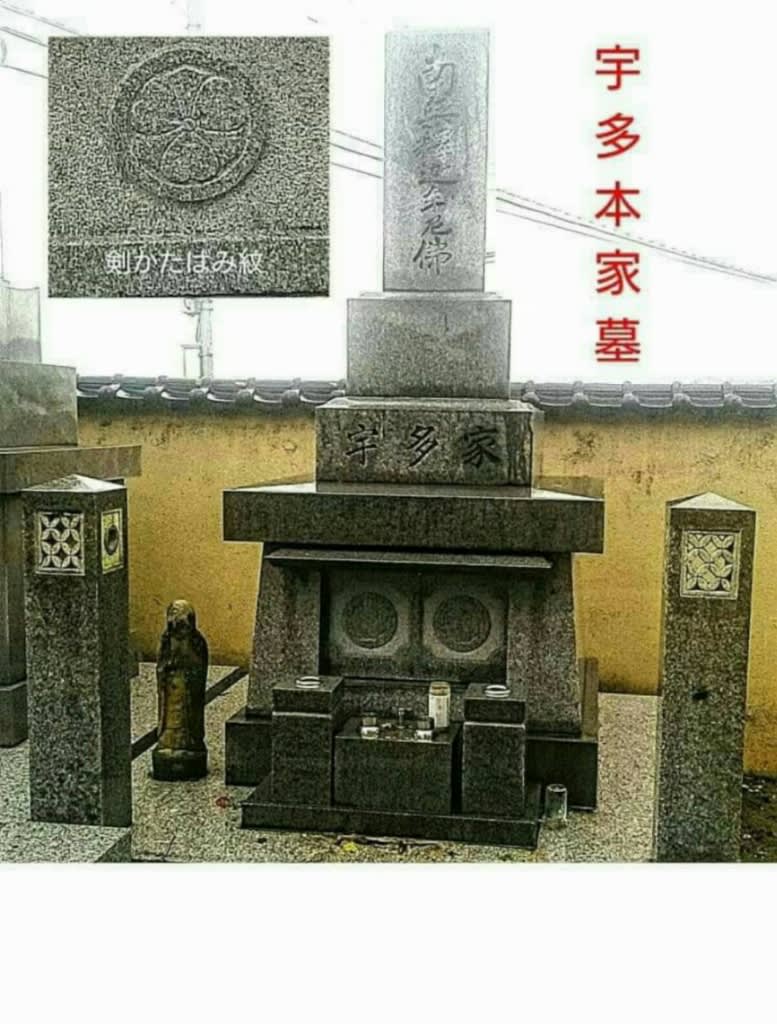

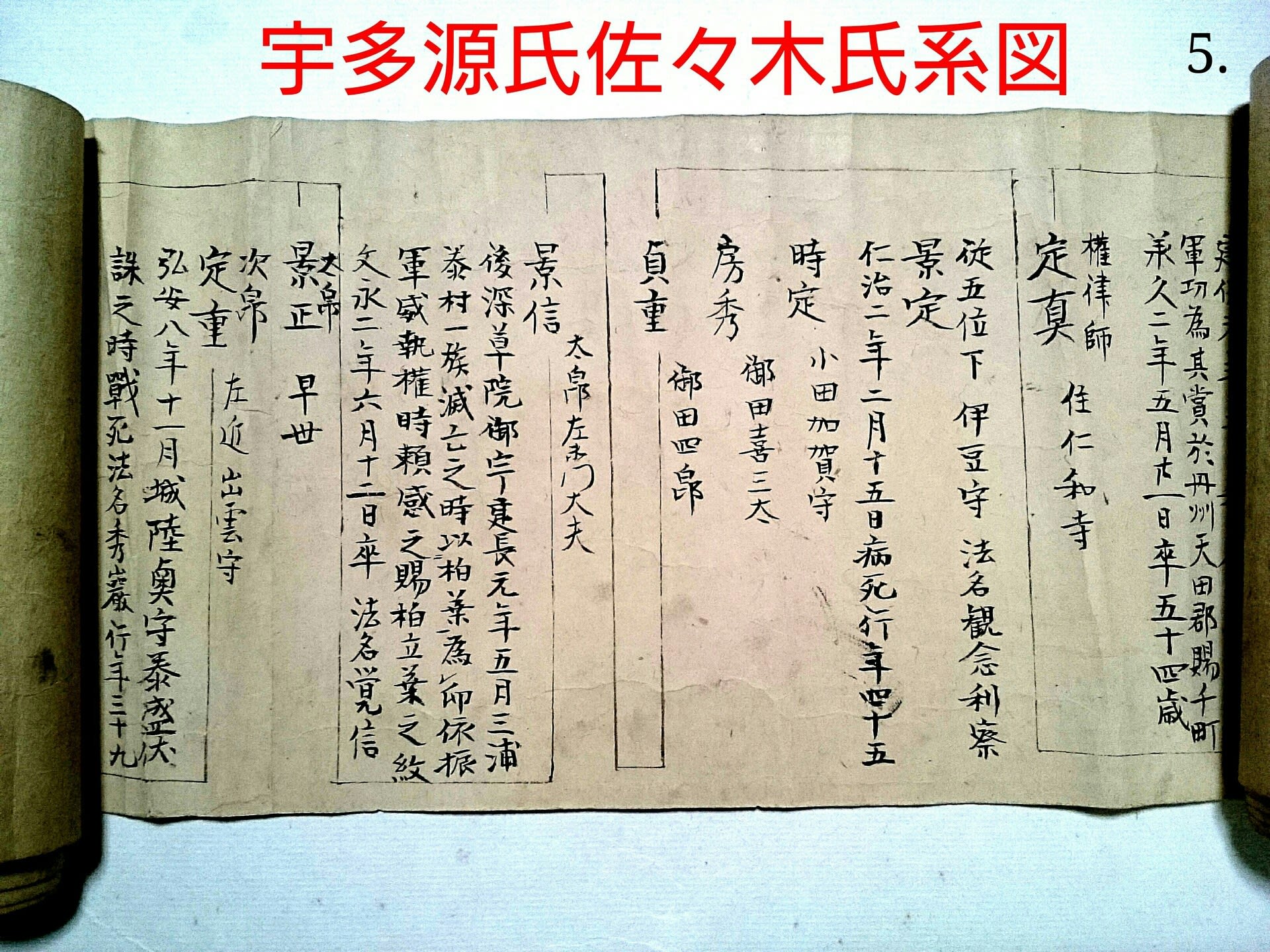

和銅6年(713年)11月に、「文武天皇」の「妃」の「石川刀自娘イシカワノトジノイラツメ」と「紀竈娘キノカマドノイラツメ」の二人は廃されて「妃と名乗る事を許さない」と「続日本紀」に記されている。この時にその皇子も臣籍に降下されているが、「元正天皇」の母の「元明天皇」が蘇我氏系の石川氏で在り、廃された二人の「妃」も「武内宿弥」の末裔の蘇我氏同族で在った事から、「元正天皇」は「養老律令」の中で「天皇の子供はすべて親王とせよ」と命じられた。この「石川刀自娘」の子供とされる「石川朝臣広成」は「川人山鞍馬寺」を創建した人物として「川人山鞍馬寺三社記」に記載される。この皇子(※元正天皇二宮⇒実は聖武天皇の弟で文武天皇の第二子)はこの律令が施行された翌年の758年に成って初めて臣下の「従六位上」から「皇族」としての「従五位下」に任じられている。この「継嗣令」は、明らかに、「藤原不比等」の陰謀で皇室を追放された「石川朝臣広成」の救済を目指している。「天智天皇」の実の子供(※「大鏡」)でも在り、時の権力者で在った「藤原不比等」は、自分の娘の「宮子」が産んだ「首皇子オビトオウジ」を確実に天皇にする為にこの二人の妃を追放する事を目論んだが、「元明天皇」も天智天皇の娘で在った事からその娘の「元正天皇」にとってはどうしてもこの皇子の身分を救済する必要が在ったものと見られる。

■「元正天皇」は文武天皇の姉に当たり、「文武天皇」が早逝された為に当初、母の「元明天皇」が幼い皇子の母親代わりになられたが、後に譲位して娘の「元正天皇」が終世独身で即位された。この皇子の「一宮」は「夫人 ブニン」と成った「藤原不比等の娘の宮子」の皇子で後の「聖武天皇」になられた「首皇子 オビトオウジ」で有り、「二宮」は文武天皇の「嬪ビン」の「石川刀自娘」(※蘇我氏)の皇子で、この親子は不比等の策謀で臣下に降下させられた。赤丸浅井神社は「西暦717年」頃に「元正天皇の二宮の御創建」と伝わり、「元正天皇」は臣下に降下した天皇の子供について「全て、天皇の子供は親王とする」(※「継嗣令」)と令して身分を「親王」とされて「石川刀自娘」の子供には「石川朝臣広成」と賜姓され、後にこの皇子は「高円朝臣広世」と賜姓された。(※「高円」は聖武天皇の別荘が在った地域の名称)

■「続日本紀」には文武天皇七年(697年)八月二十日の条に【藤原朝臣宮子娘を,文武天皇の夫人とし,紀朝臣竈門の娘・石川朝臣刀子娘を妃とした。】と記載され、「巻六」の和銅六年(七一三)十一月乙丑には【貶石川・紀二嬪号。不得称嬪。】と記載され、この時に「石川刀自娘」と「紀竈娘」の二人の「嬪ビン」を廃して臣籍に落としたとされる。この時に母親と共に臣籍に落された子供が「石川朝臣広成」とされる。(※続日本紀にはこの間の文章は見られ無いが、前後の関係からこの子供が「石川朝臣広成」と見られ、元正天皇はワザワザ「継嗣令」を発して広成に「親王」としての地位を確保したと見られる。)

▼石川朝臣広成;天平時代(740年頃)に「恭仁京」に赴任して詠んだ和歌が『万葉集』に載っている。又、天平15年(743年)頃には天皇の側近の「内舎人」を務めており、大伴家持もこの役職に就いている。天平宝字2年(758年)に淳仁天皇の即位に伴い、従六位上から三階昇進して従五位下に叙爵され、天平宝字4年(760年)母方の氏姓であった「石川朝臣」から「高円朝臣」に改姓して同年、文部少輔に任ぜられる。その後、摂津亮、「尾張守」、「山背守」を歴任し、天平宝字8年(764年)正月には従五位上「播磨守」に叙任される。藤原仲麻呂政権下で畿内やその近辺の大国・上国の地方官を歴任していたが、同年9月に発生した「藤原仲麻呂」の乱後の10月には播磨守の官職を廃されて藤原黒麻呂と交替した。称徳天皇の時代では、「周防守」、「伊予守」と地方官を歴任して、宝亀元年(770年) 光仁天皇の即位に伴い正五位下に昇叙されている。『万葉集』に3首、『玉葉和歌集』に1首の歌が掲載される。

●「京都下鴨神社」の「葵祭」

●「京都下鴨神社」の「葵祭」