🔴【越中松倉郷に住した刀工「正宗十哲」の一人[江義弘](「郷義弘」)は《大江氏》と云われる!!】

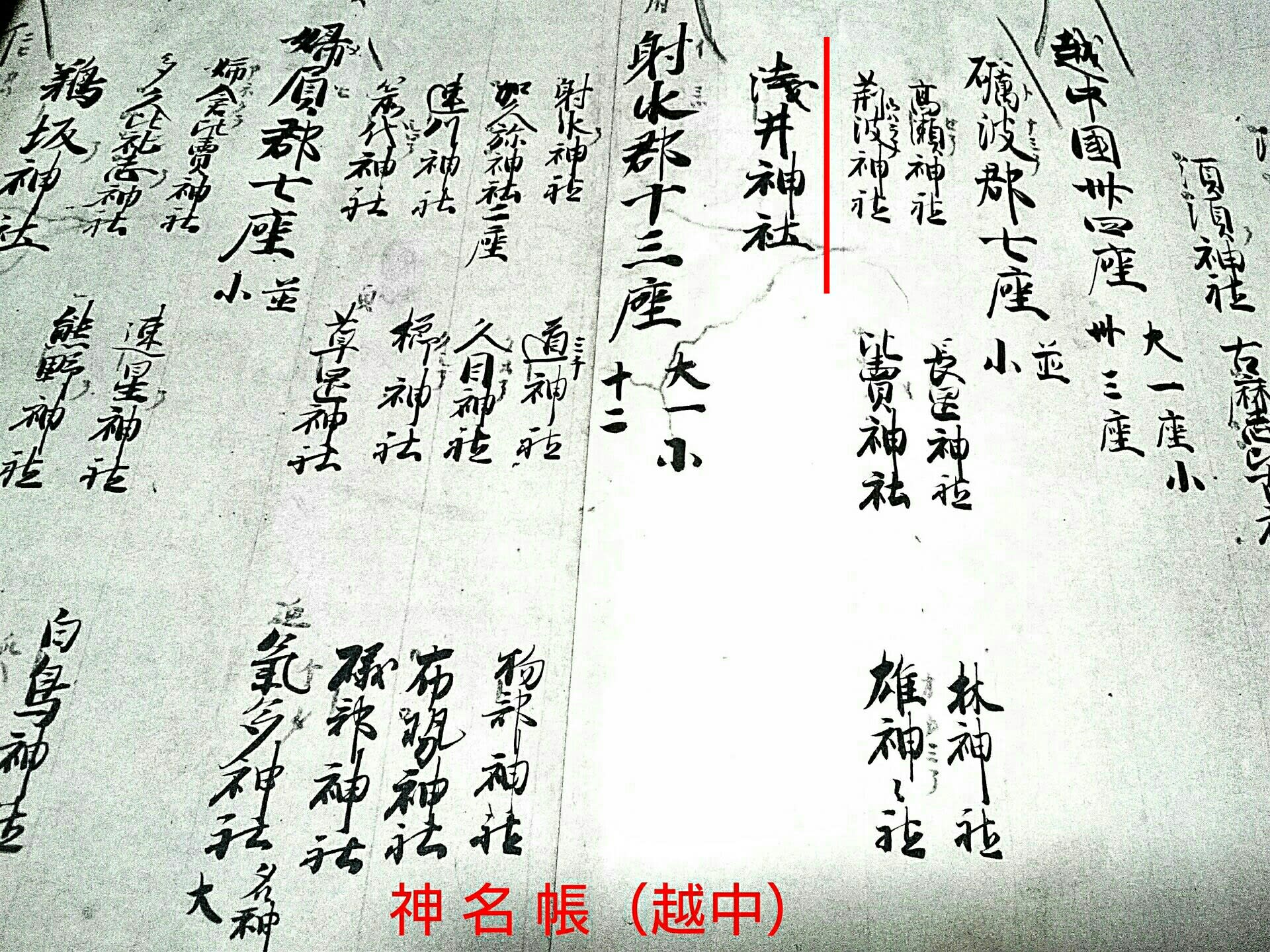

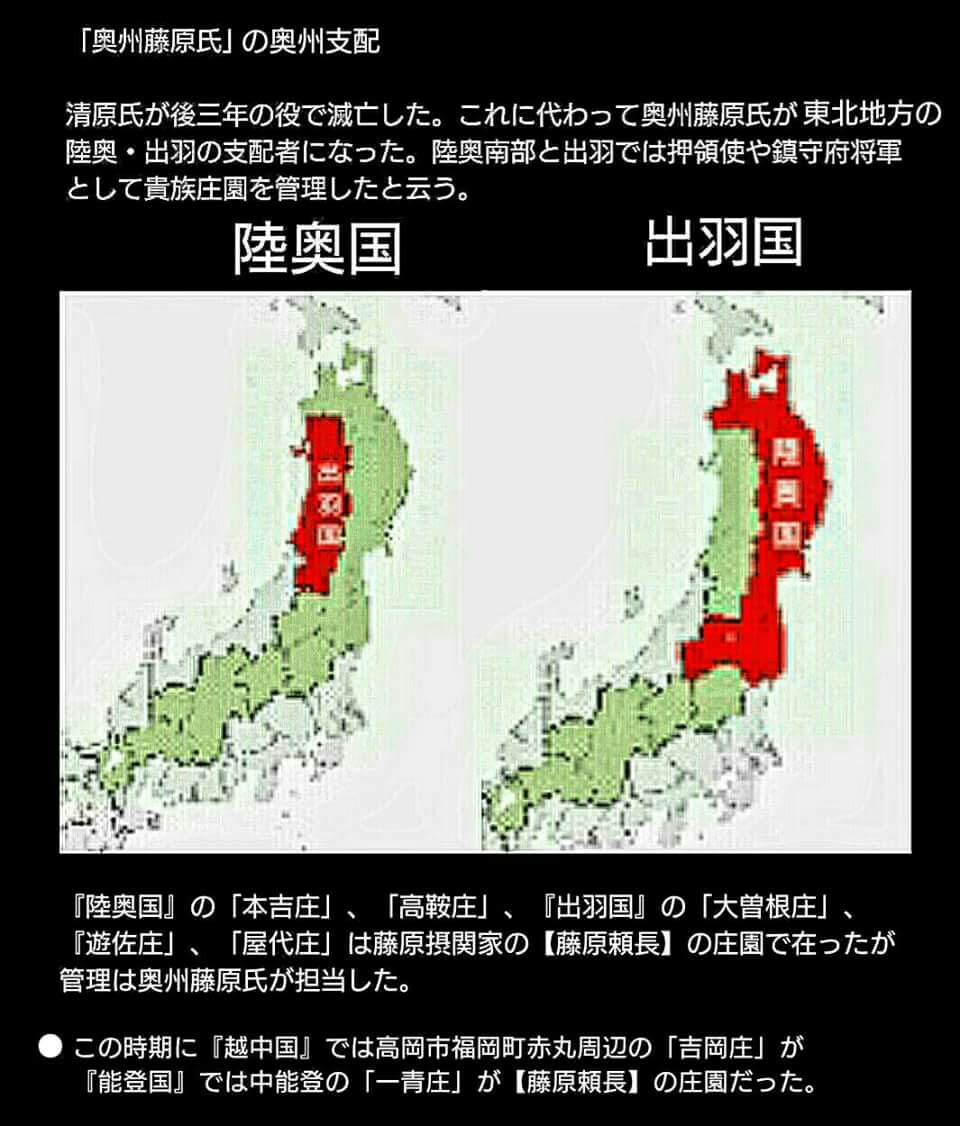

🔻「越中国」と「長井」➡「大江」➡「毛利」一族の痕跡!!

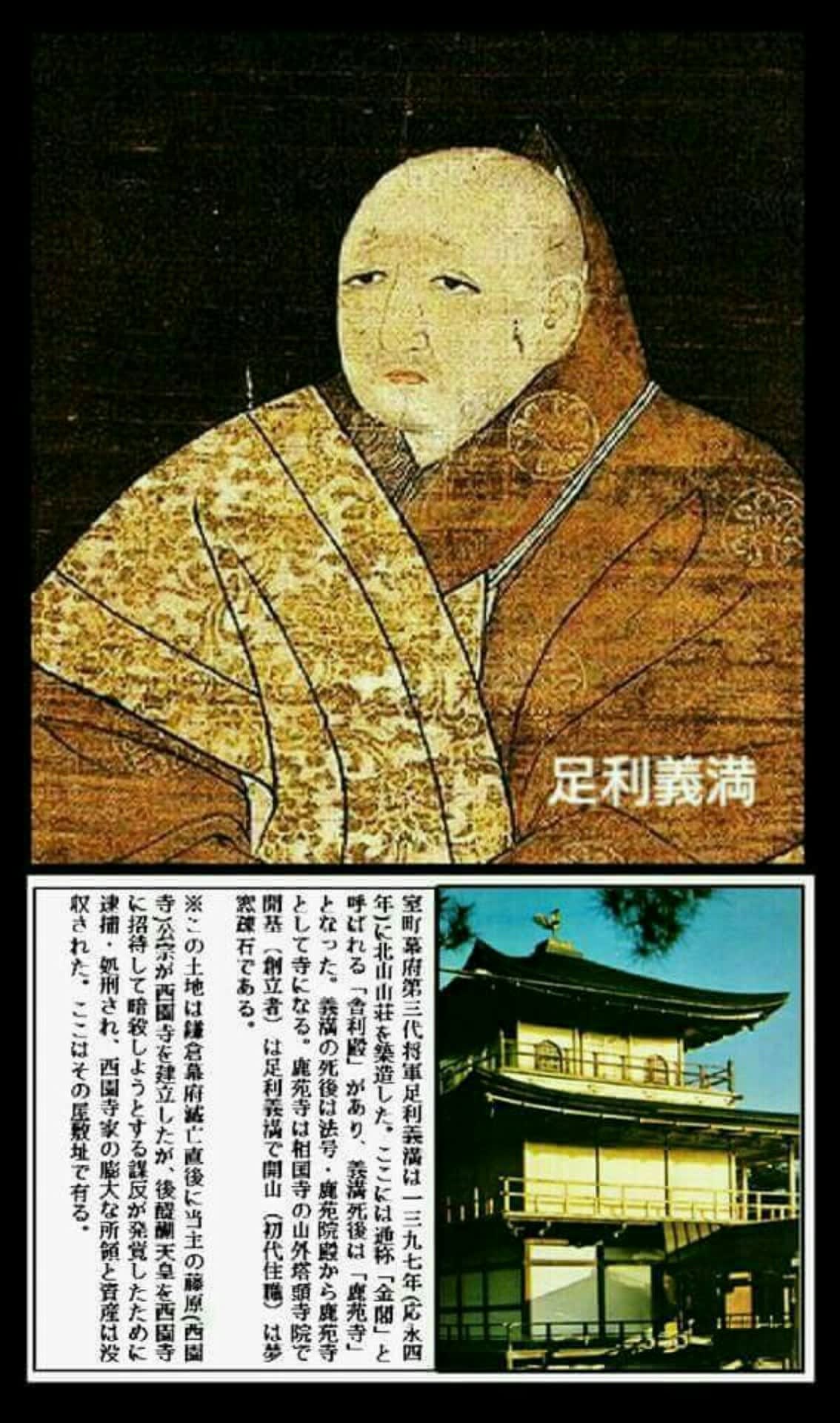

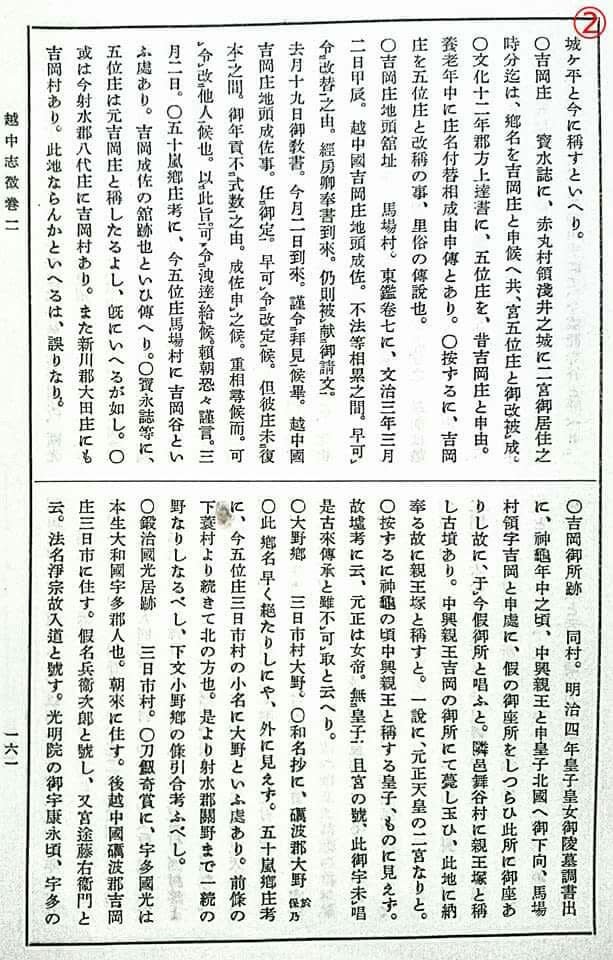

源頼朝の家臣の「大江広元」は、初期には「長井氏」を名乗り、子孫は「毛利」を名乗った。「大江広元」は膨大な統治記録の「大江広元日記」を遺しており、「義経」との記録も遺している。富山県高岡市内島村は、「南北朝時代」に大江氏の先祖とされる「長井氏」の所領で在った事が「毛利家文書」に遺されている。(※「富山県地名大辞典」)

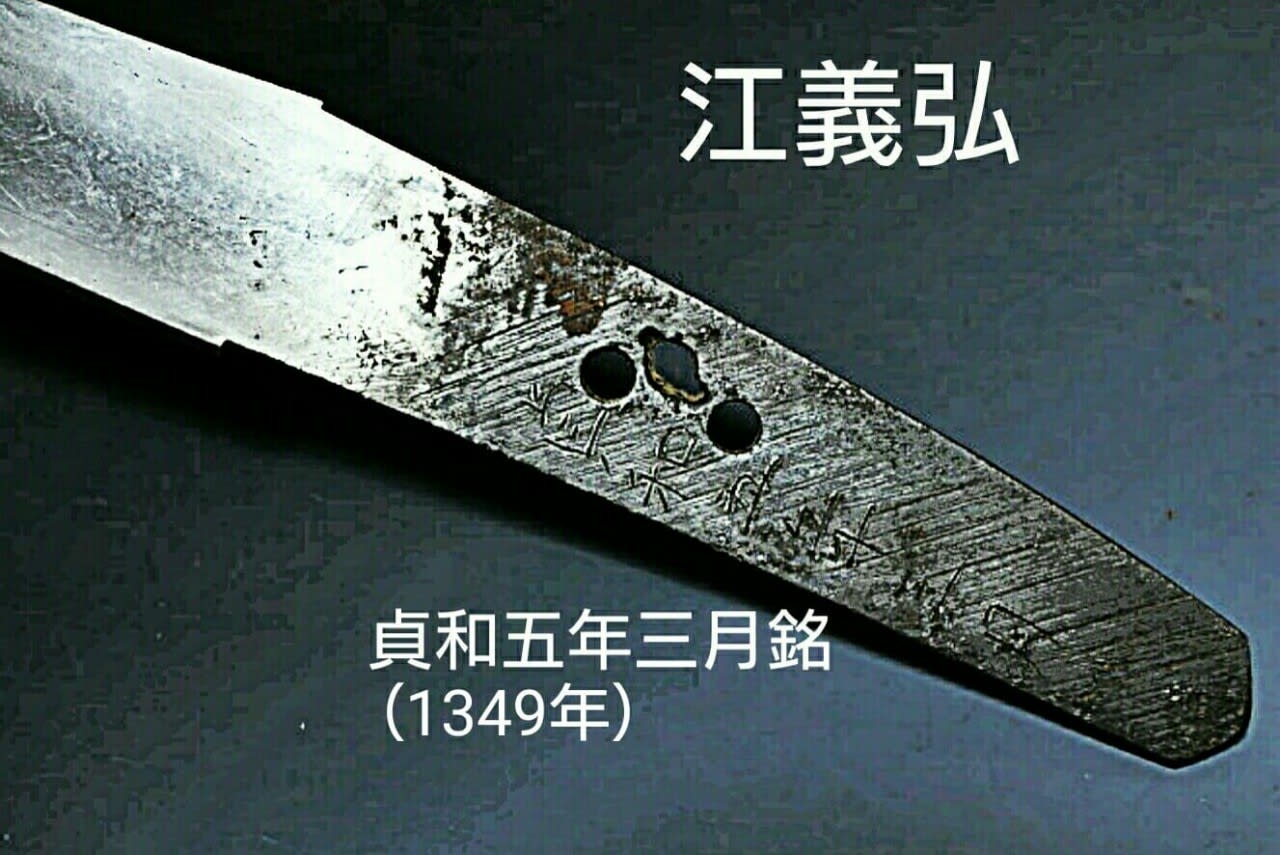

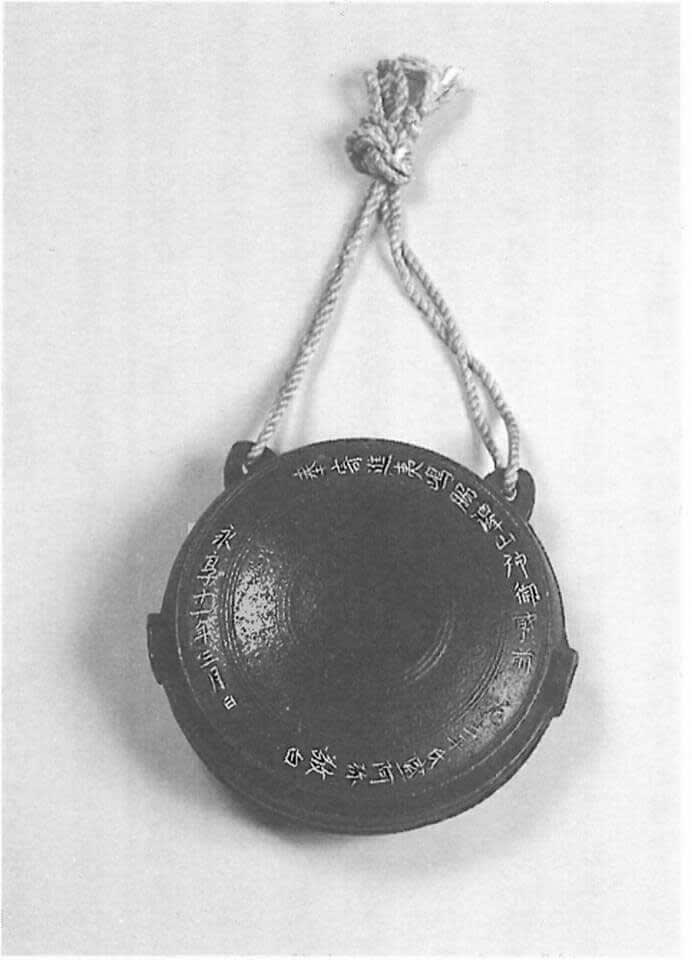

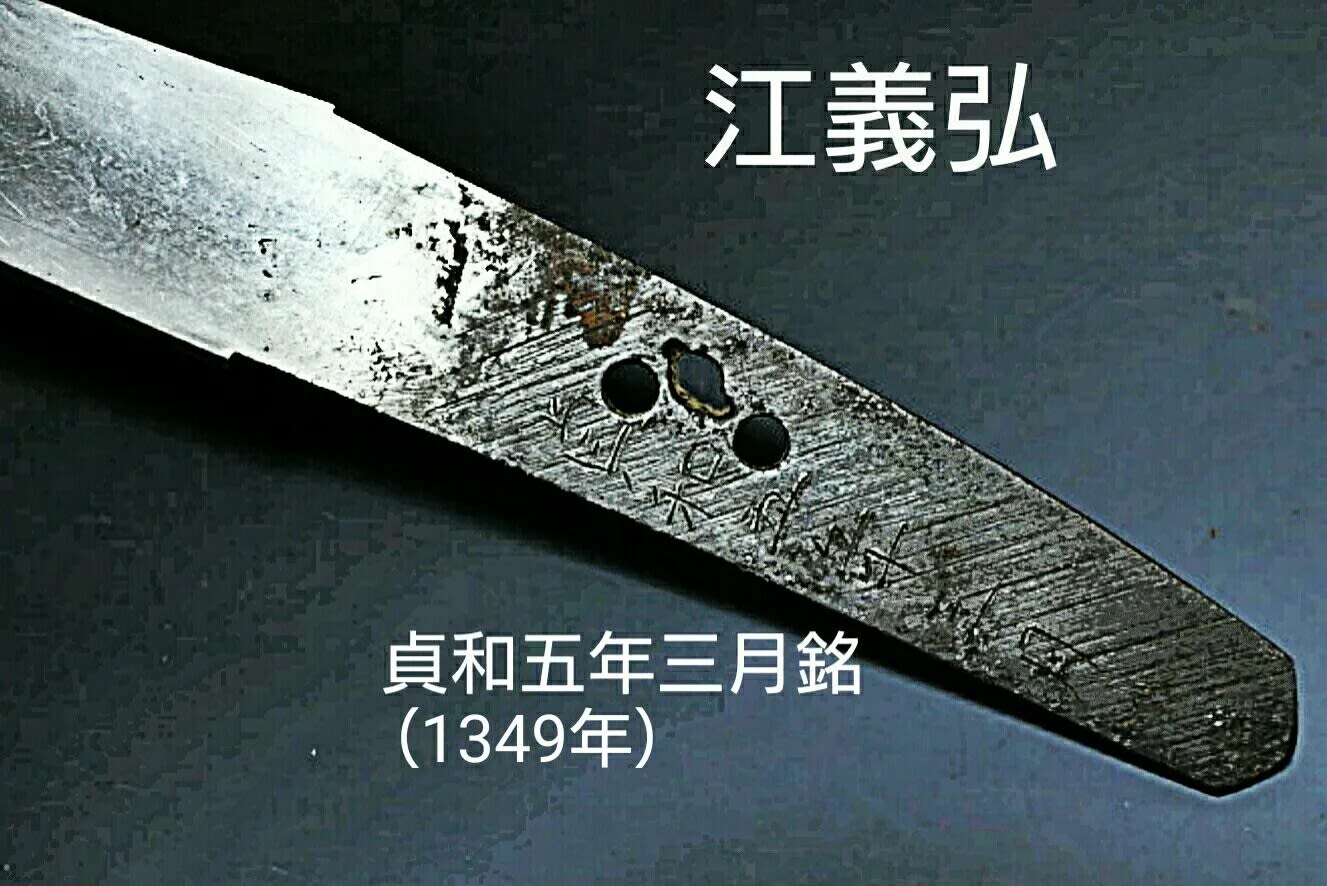

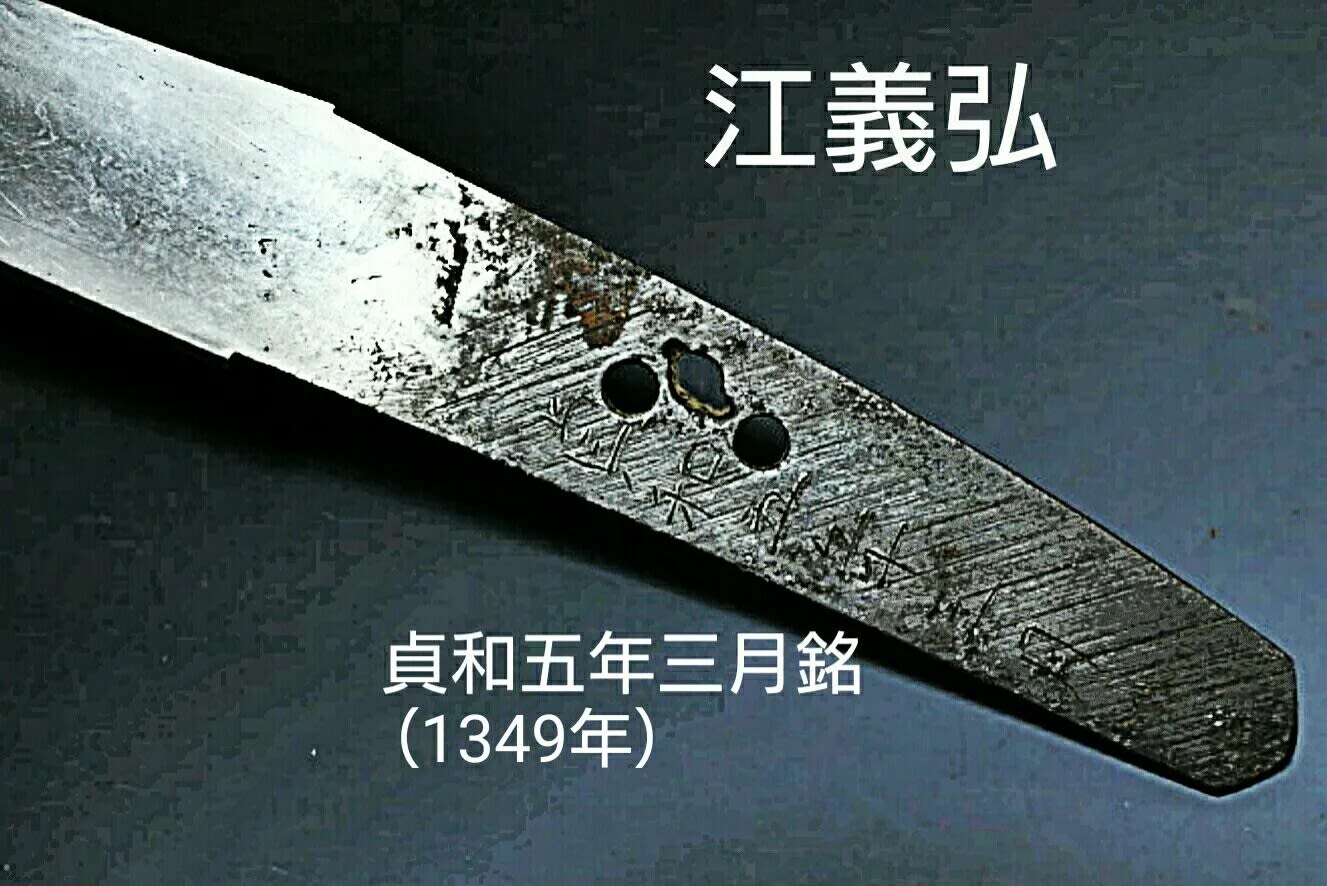

又、古書の「刀剣鑑定書」には、「江義弘」と記載されるものも在り、「郷義弘」は、「越中の松倉郷に住んだ」事から、「郷義弘」と刻んだと伝えられる。しかし、真贋は明らかでは無いが、実際に「江義弘」と「制作年月」が刻まれる「古刀」が存在しており、都から遠い越中の国に住んだ「江義弘」は「松倉郷住 義弘」とされるのが普通だが、何故か「郷」と伝えられる。「郷義弘」と銘打ったものが見つからないのは、実際には「江義弘」で在ったからでは無いだろうか?

「歴史」として伝えられるものは、「口伝」が多く、誤りも多い。それ故に「幻の郷義弘」は更に人気が出たものかも知れない。従って、現在伝えられる「郷義弘」は「刀剣鑑定家」が墨書きを加え、鑑定書を作文して、鞘書きを加えて「郷義弘」として流通している。当時はこの「鑑定書」や「鞘書き」を加えただけで、その刀の一振が「一国」とも交換される位に高価なものになった。そこに、「偽刀」が登場する余地が在った。

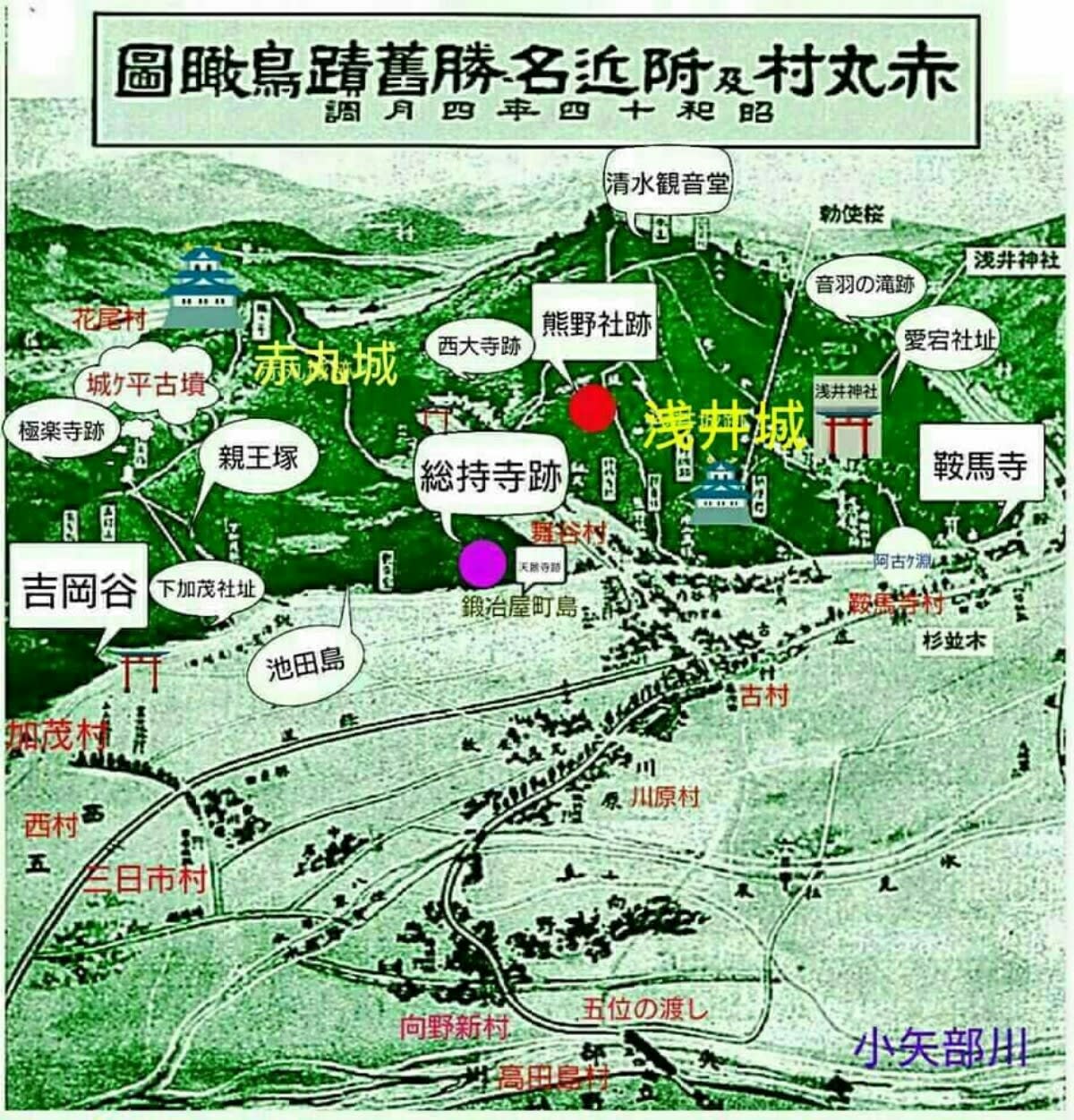

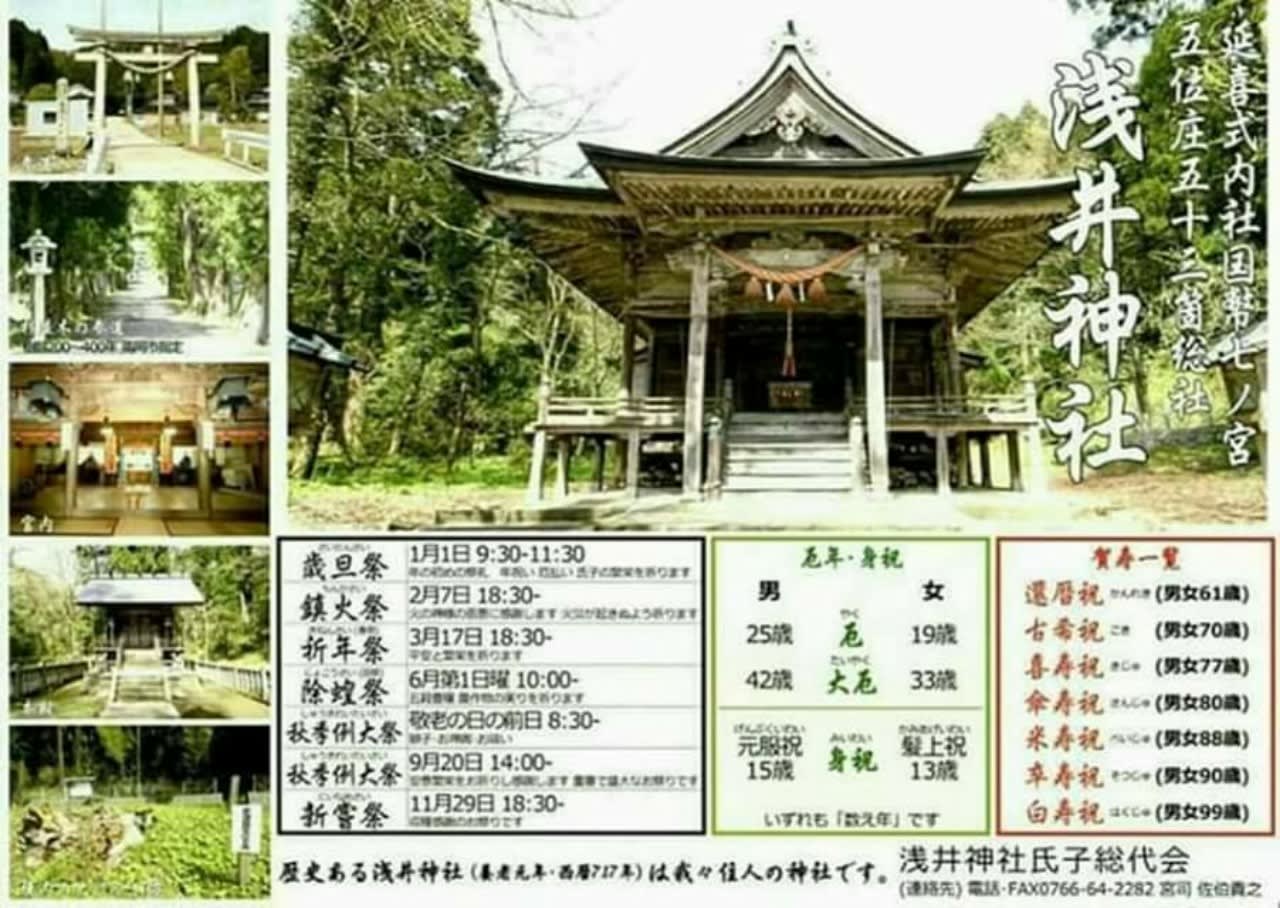

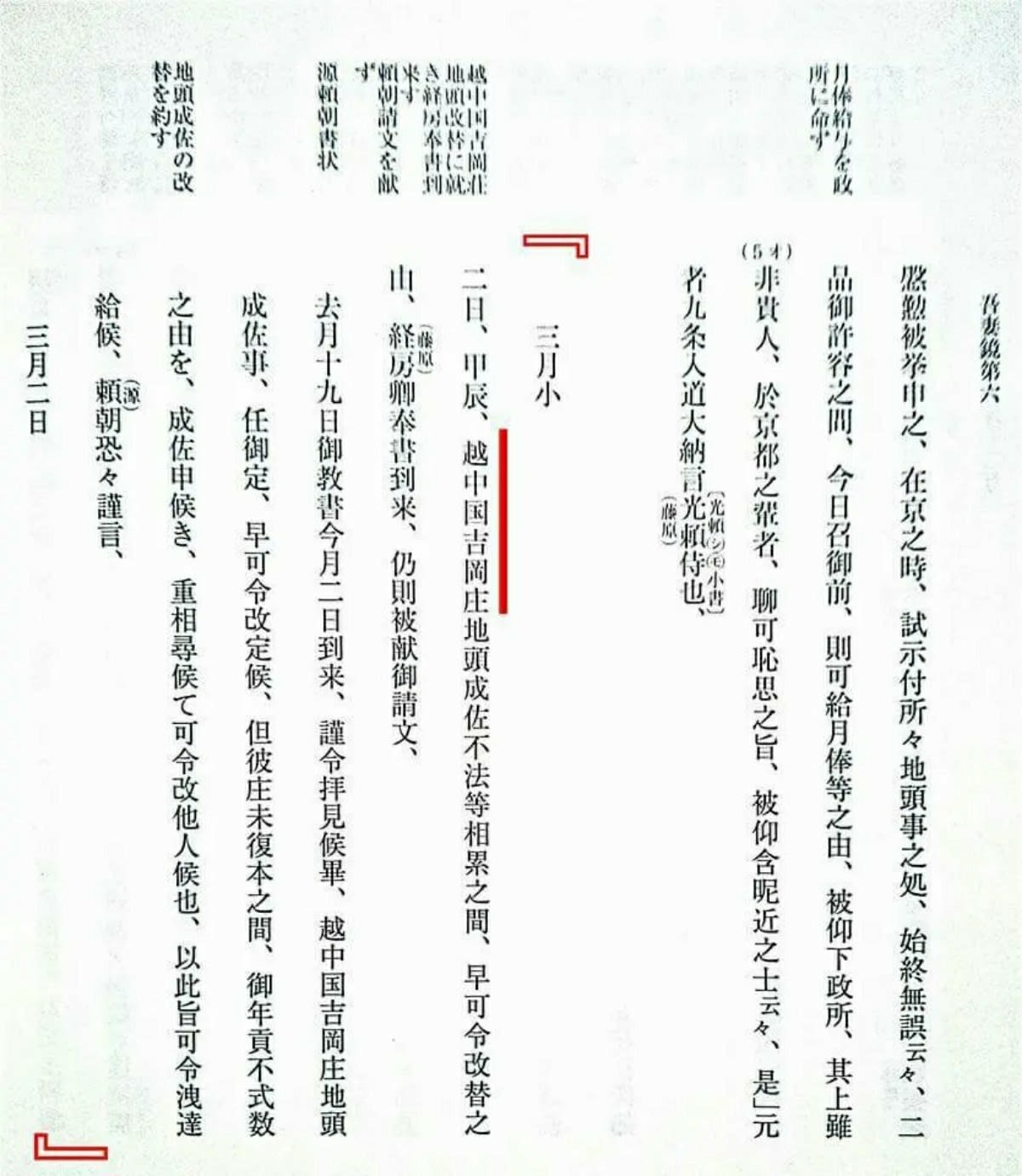

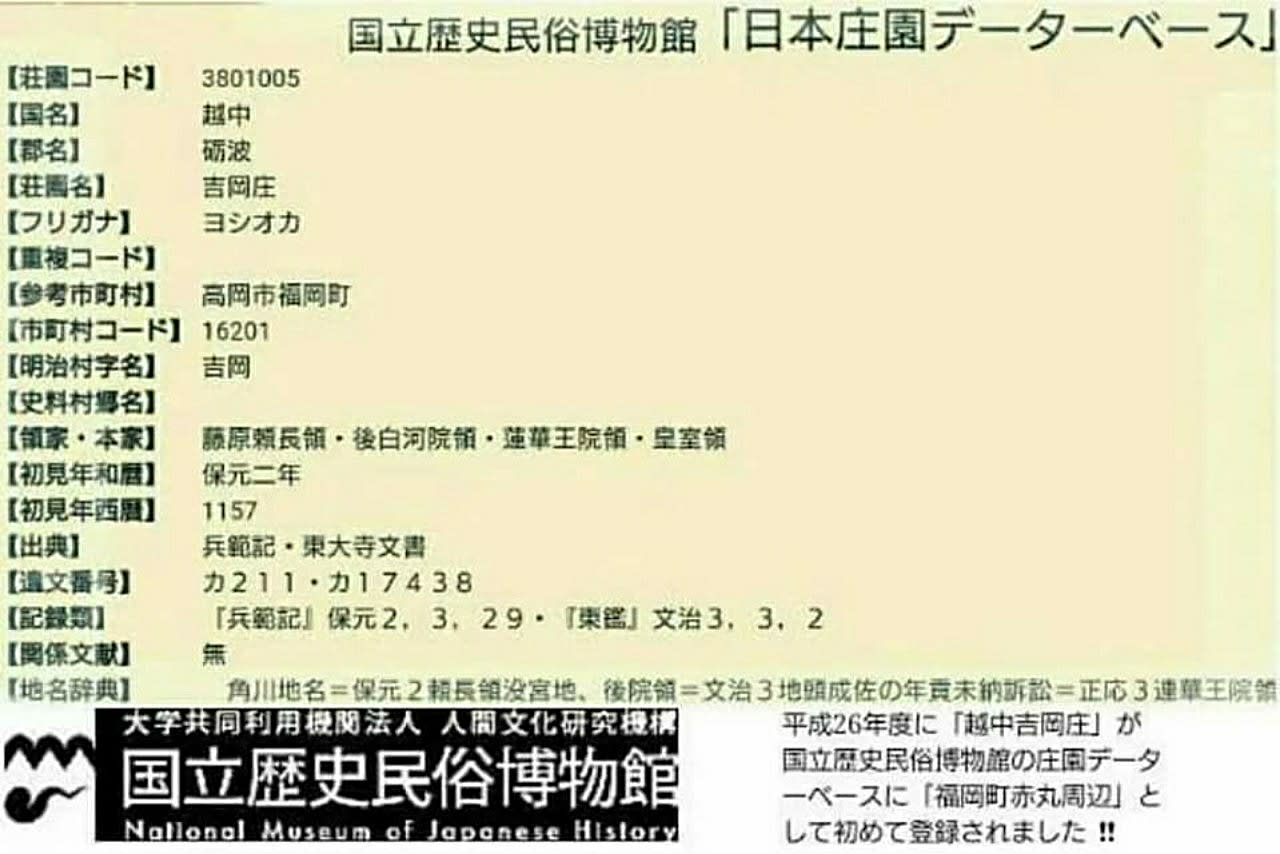

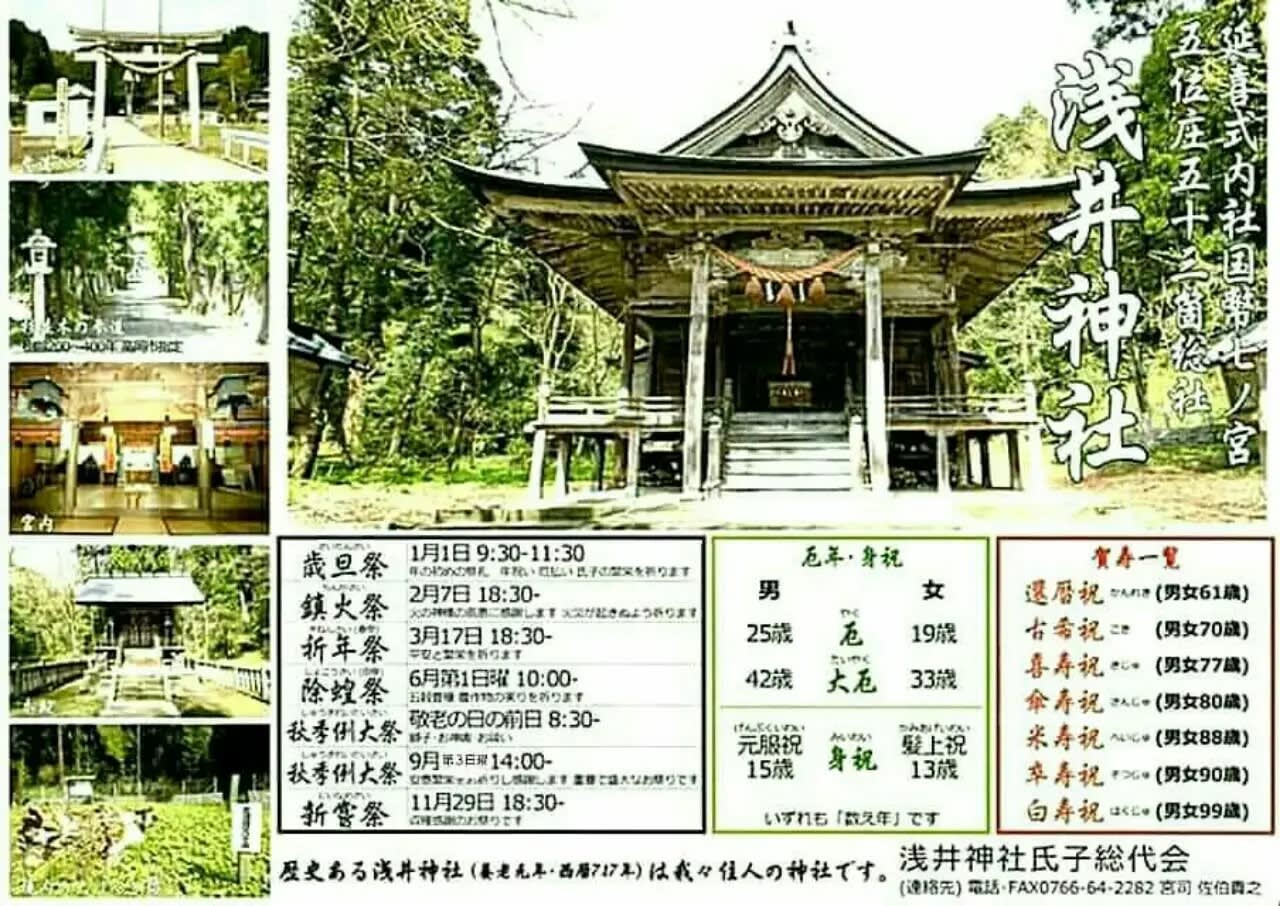

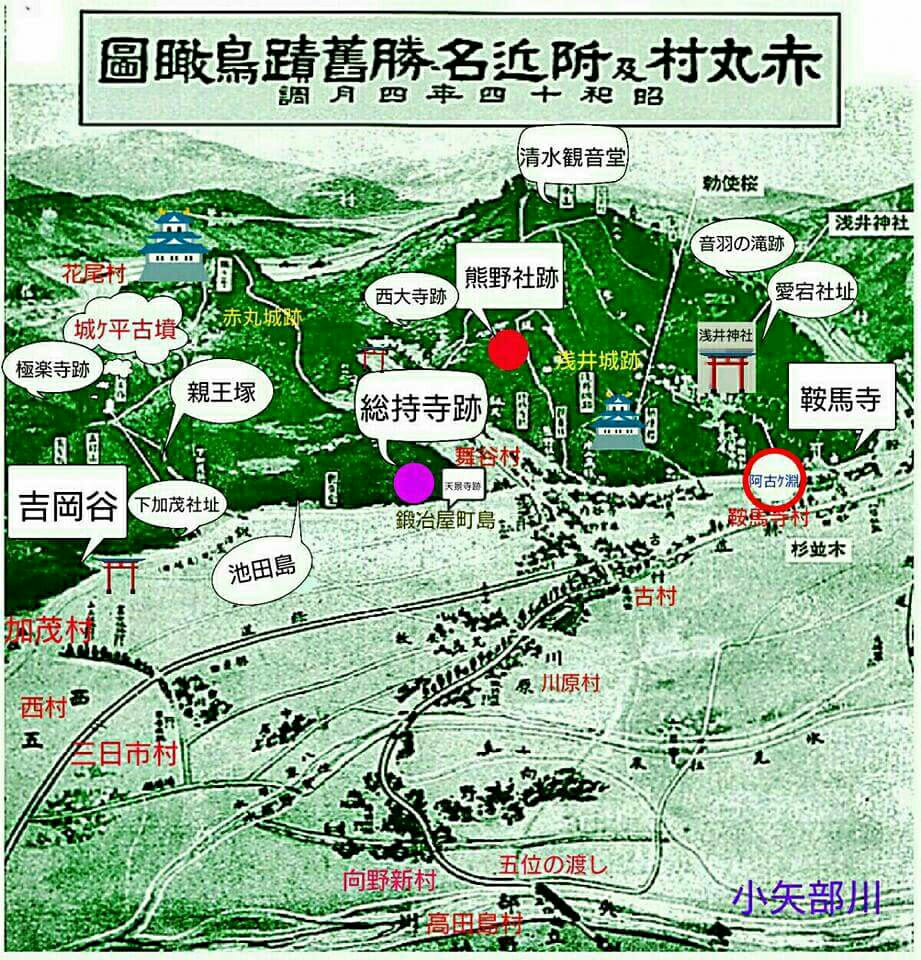

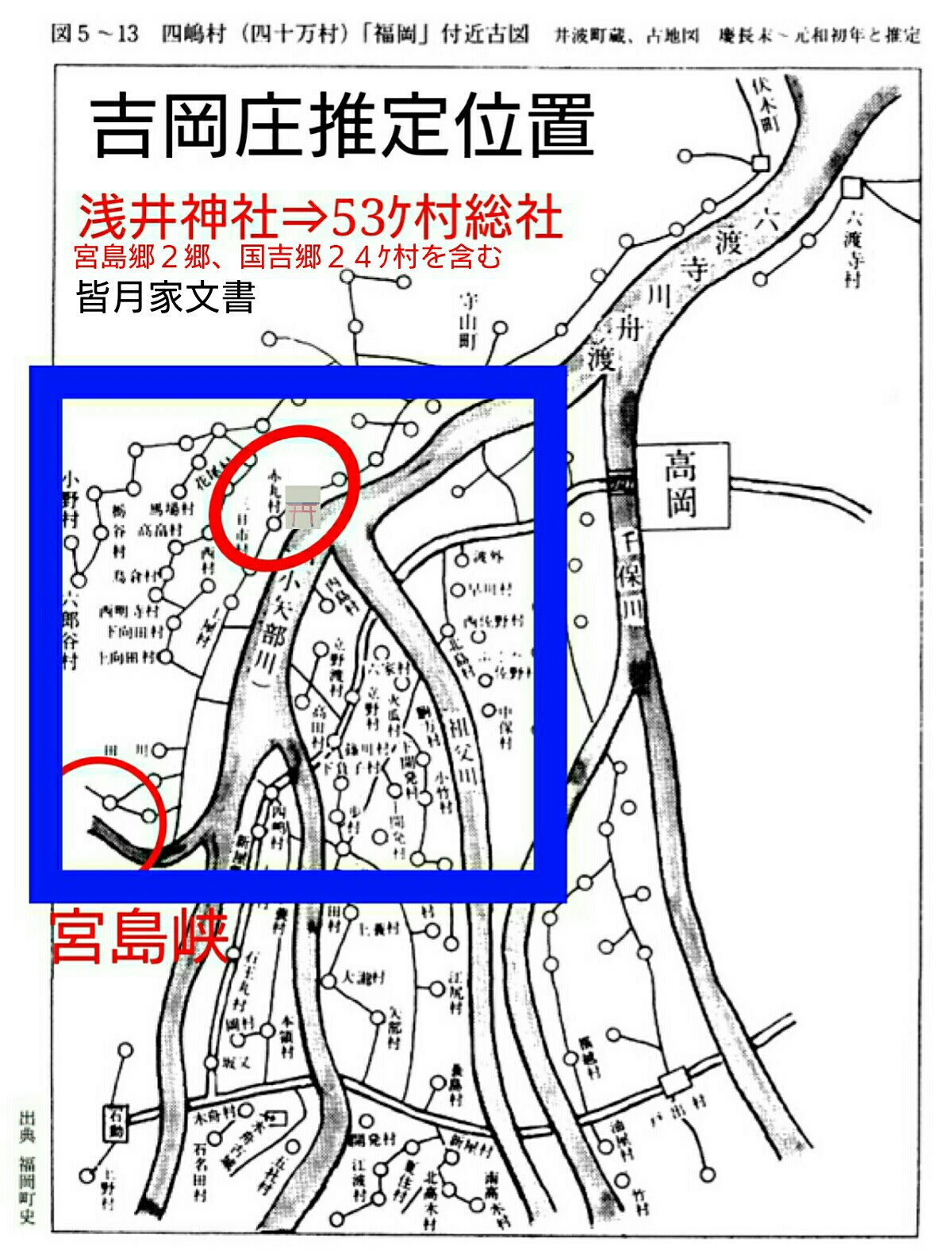

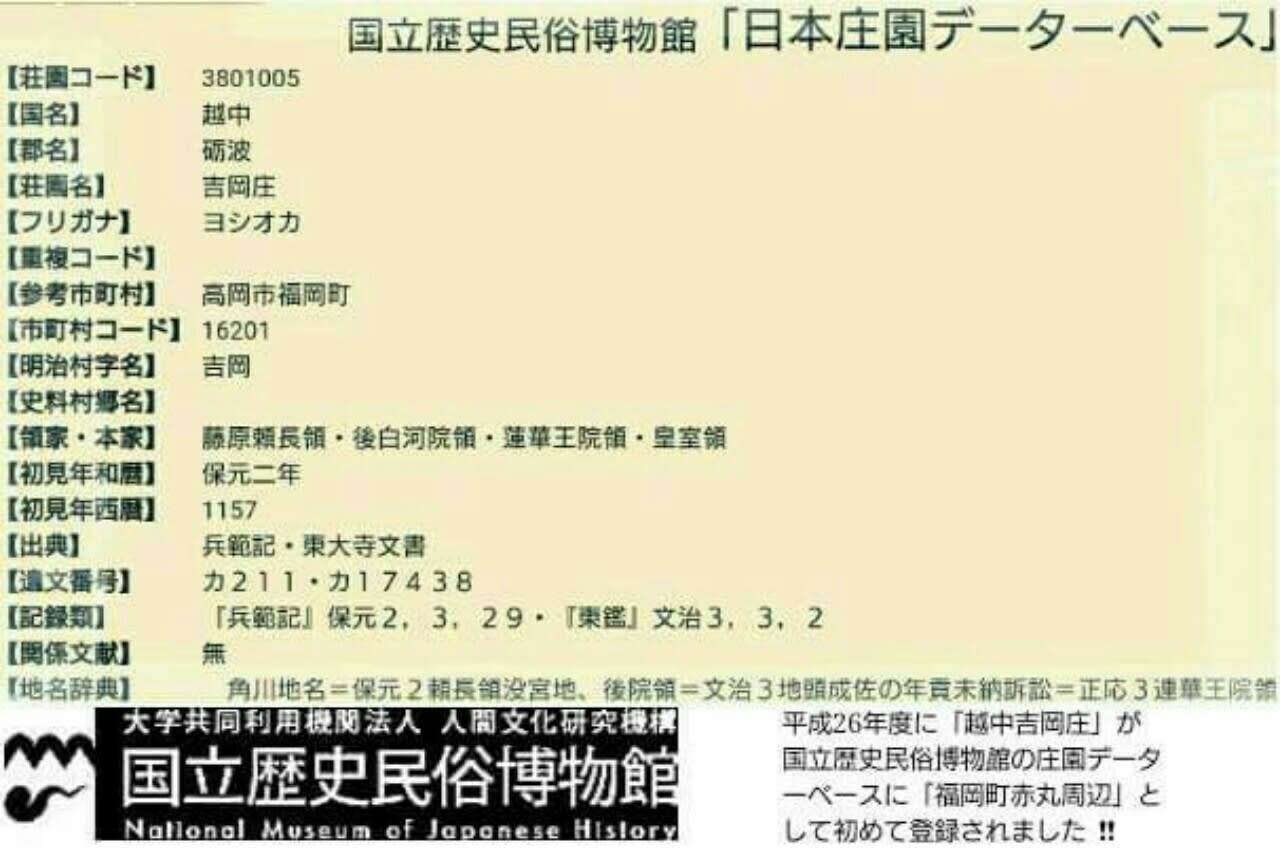

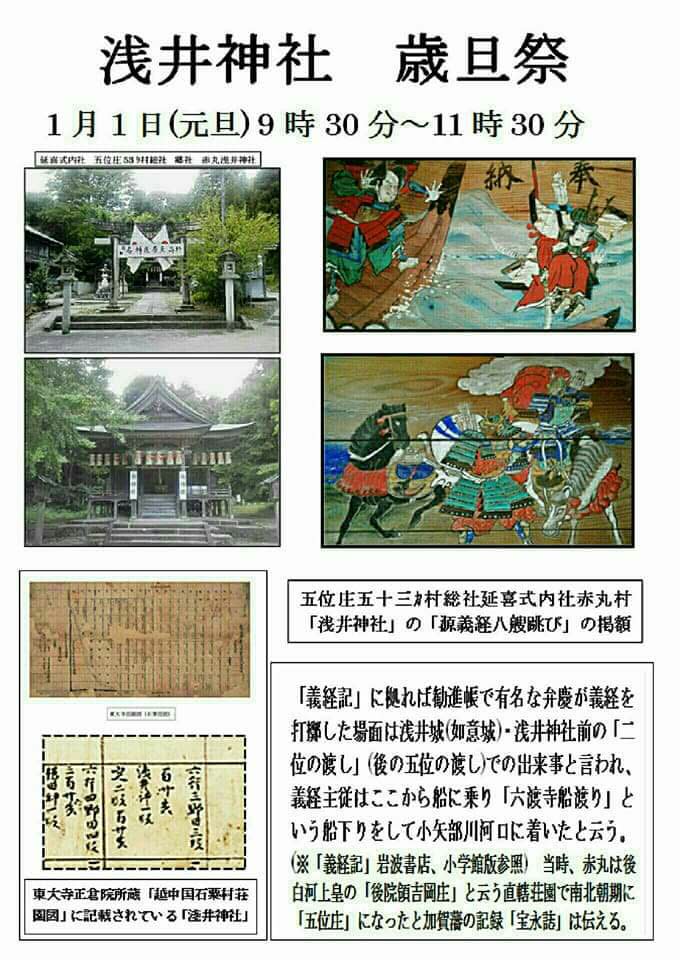

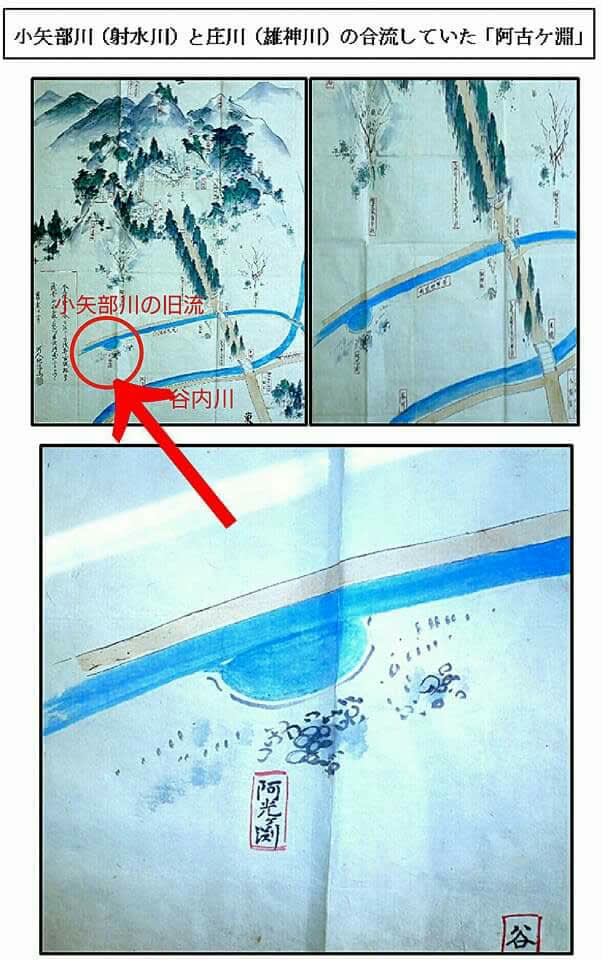

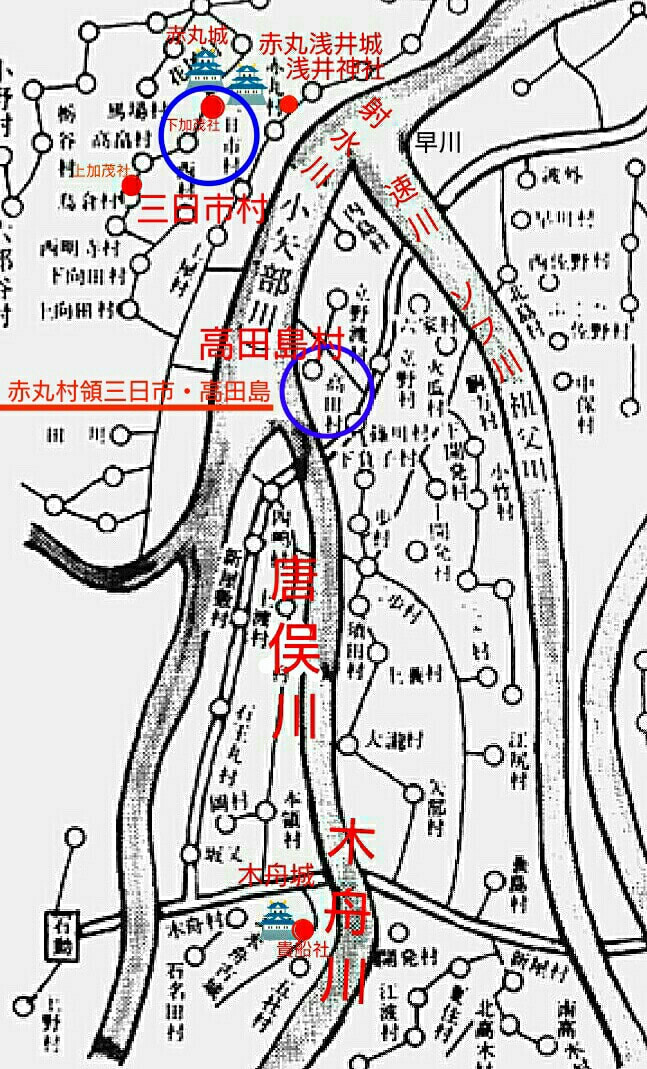

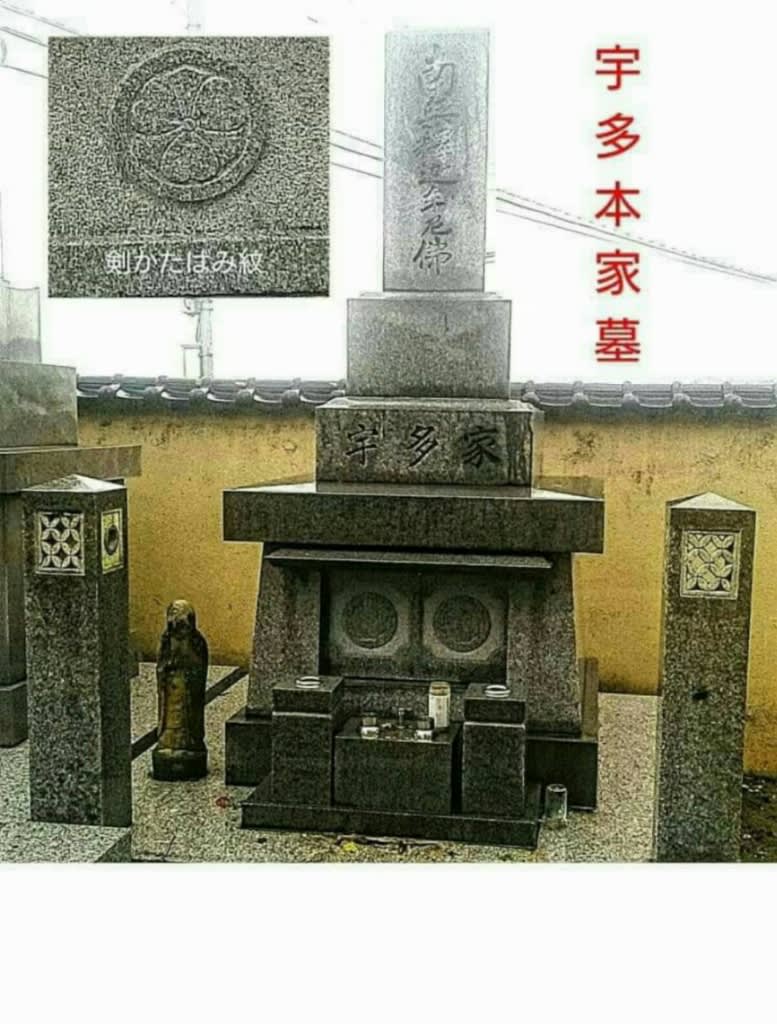

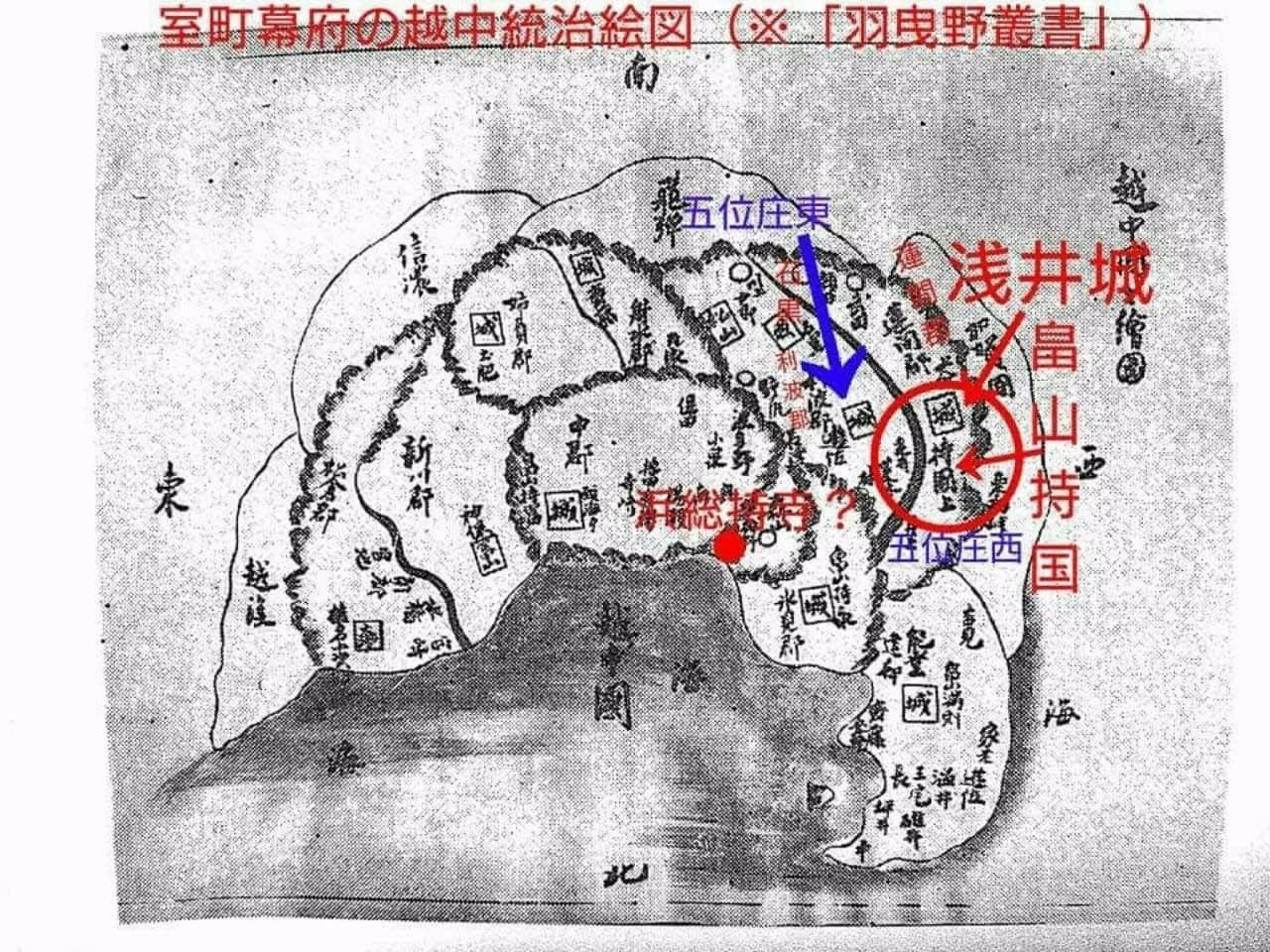

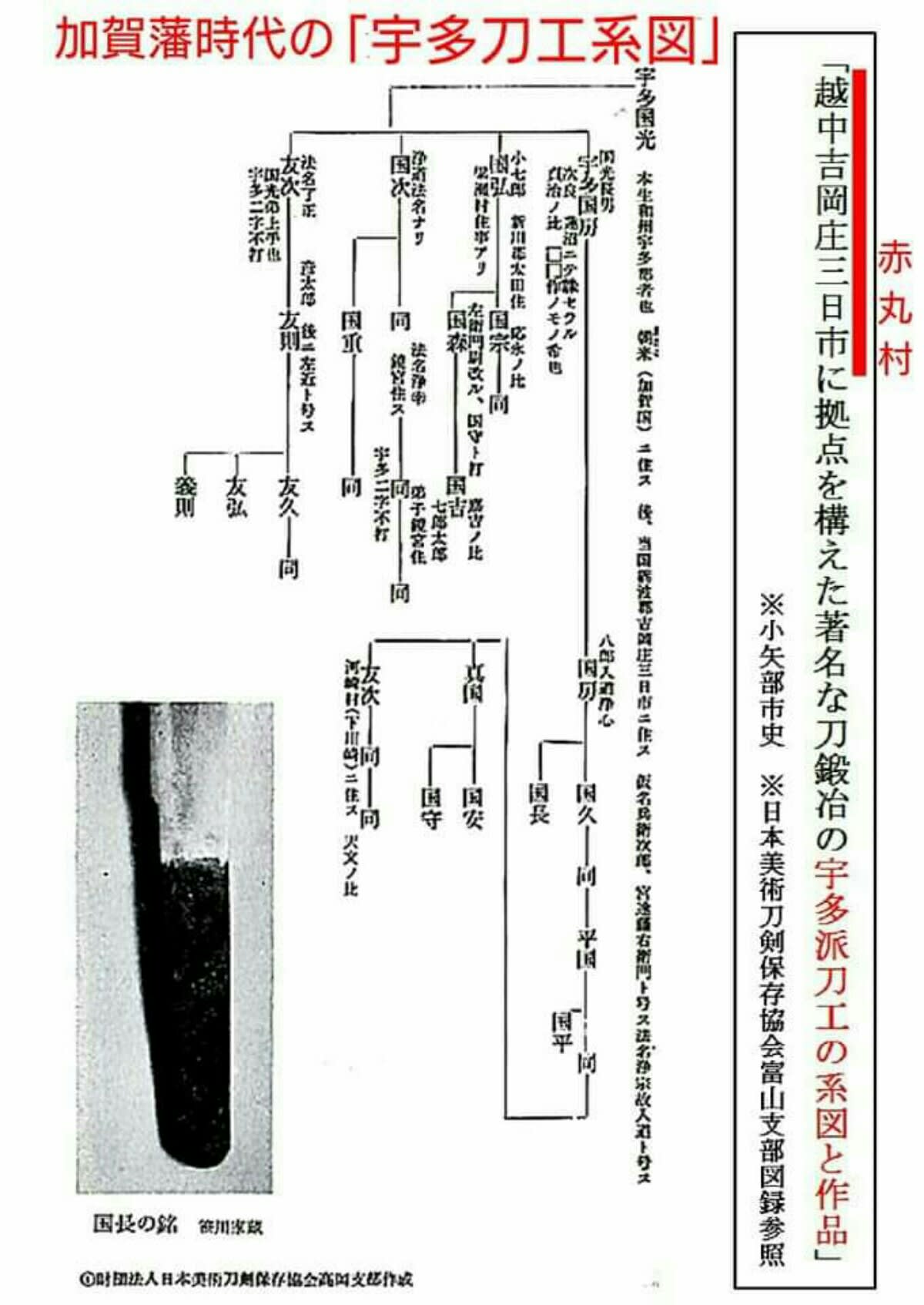

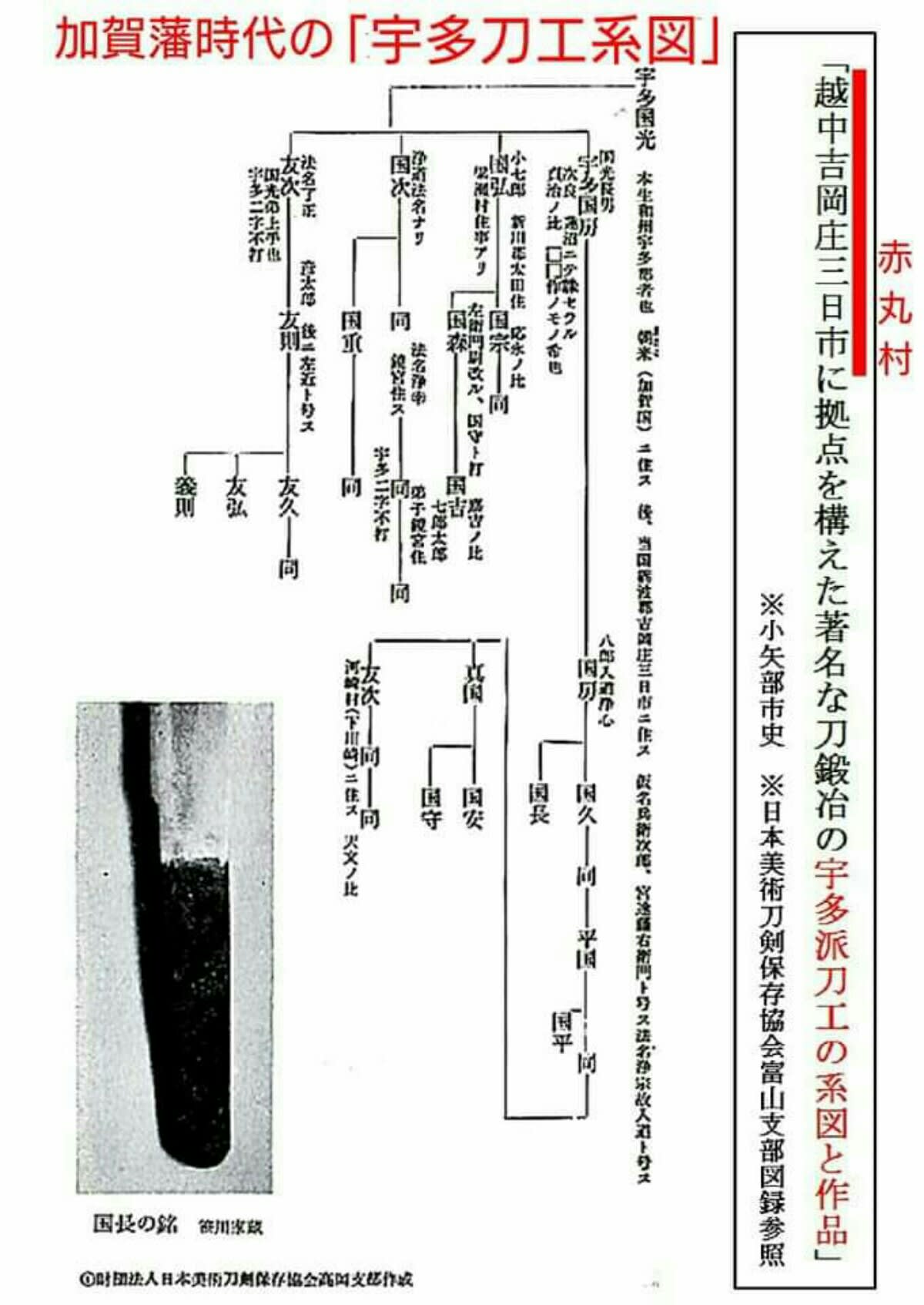

「源頼朝」と「越中吉岡庄(※(富山県赤丸村)」の統治を巡って、「後白河上皇」がやり取りした有名な古文書が「鎌倉幕府の正史」とも云われる【吾妻鏡】に遺されている。「毛利家文書」に遺されている高岡市内島村の記録は、当時は「後白河上皇」の庄園「越中吉岡庄」の隣接の「高岡市内島村」の記録で在り、「後白河上皇」の庄園「越中吉岡庄」の域内で在ったのかも知れない。後世の「五位庄」では「内島村」は完全に「五位庄」に含まれている。又、内島村の隣接の「越中吉岡庄」には、同時期に「宇多一族」が繁栄しており、刀剣鑑定の古書に「宇多派」と「佐伯則重」、「郷義弘」が各々、技術を交流したと記録されているのも、それぞれが小矢部川流域の近接地や北陸街道沿いに栄えたからで在ったのでは無いだろうか?

・「高岡市内島村」は、「毛利氏」の祖先に当たる「長井氏」の所領で在った。

🔽「越中刀工系図」➡【江義弘】、【宇多国光】

■【大江広元】は紀伝体(「本紀」・「伝」で記される歴史を伝えた)で歴史を伝えた歴史家の「中原廣季」へ養子に入り、後に「大江氏」に復姓した。

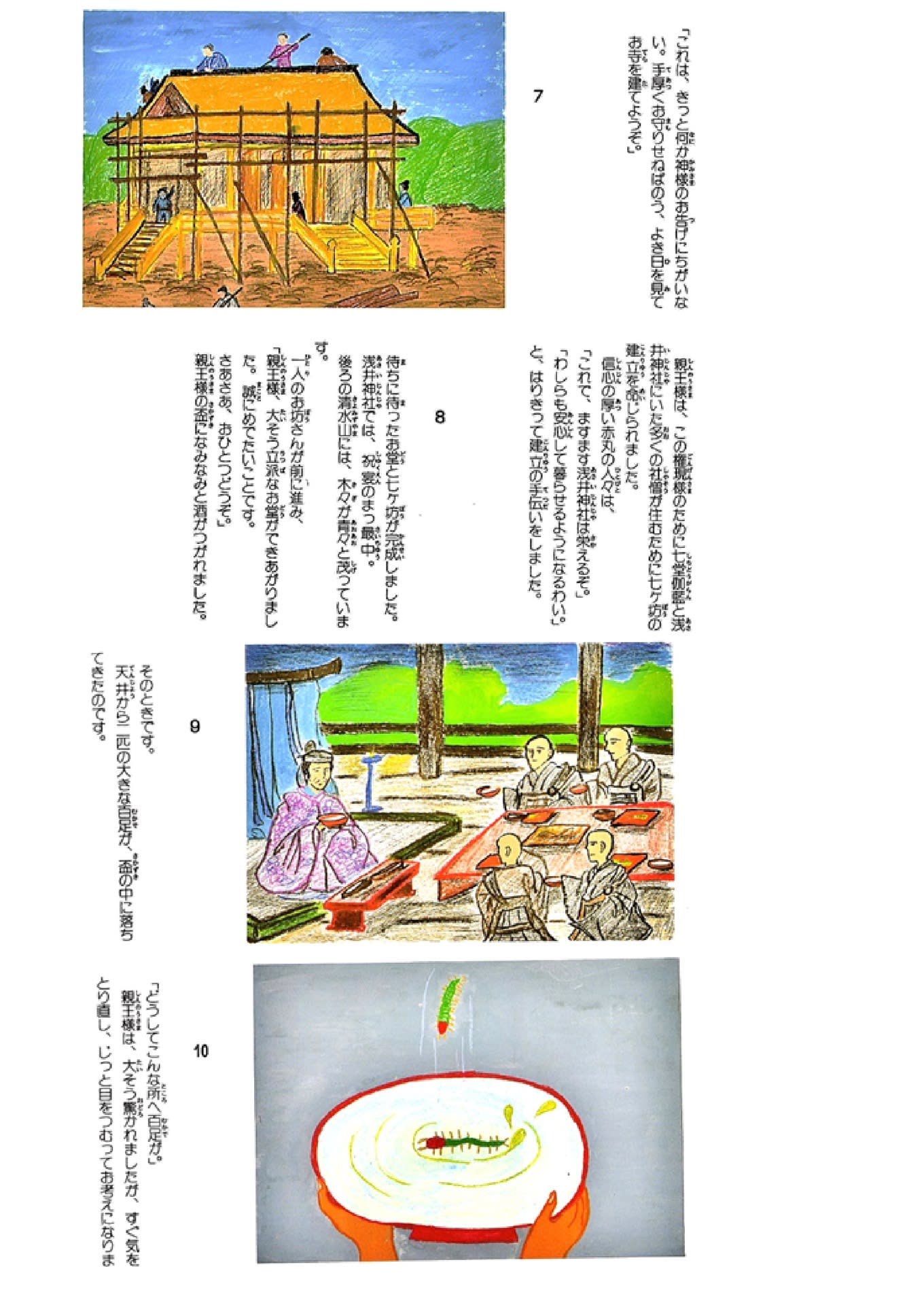

「中原氏」は、古くからの学者の一族で、代々「天皇」や「上皇」にも近侍して「院宣」等を発行した著名な学者を輩出した。又、「木曾義仲」を密かに養育した「中原兼遠」やその息子で、「源平の戦い」で木曾義仲軍として名を挙げた「今井兼平」、「樋口兼光」、「巴御前」の同族としても有名だ。

この子孫から「長井氏」や戦国武将「毛利氏」が出ている。

「大江広元」は鎌倉幕府の正史とも云われる【吾妻鏡】や、室町時代に成立したと云われる「義経記」とも異なる観点で、「後白河院庁」や鎌倉幕府の中枢で政務を取り続けた人物として【大江広元日記】(76巻、78巻の写本等が在る。)を遺している。

嘉禄元年(1222年)、「北条政子」、「大江広元」が死去。初めて「北条泰時」、「北条時房」の複数の執権制が成立した。

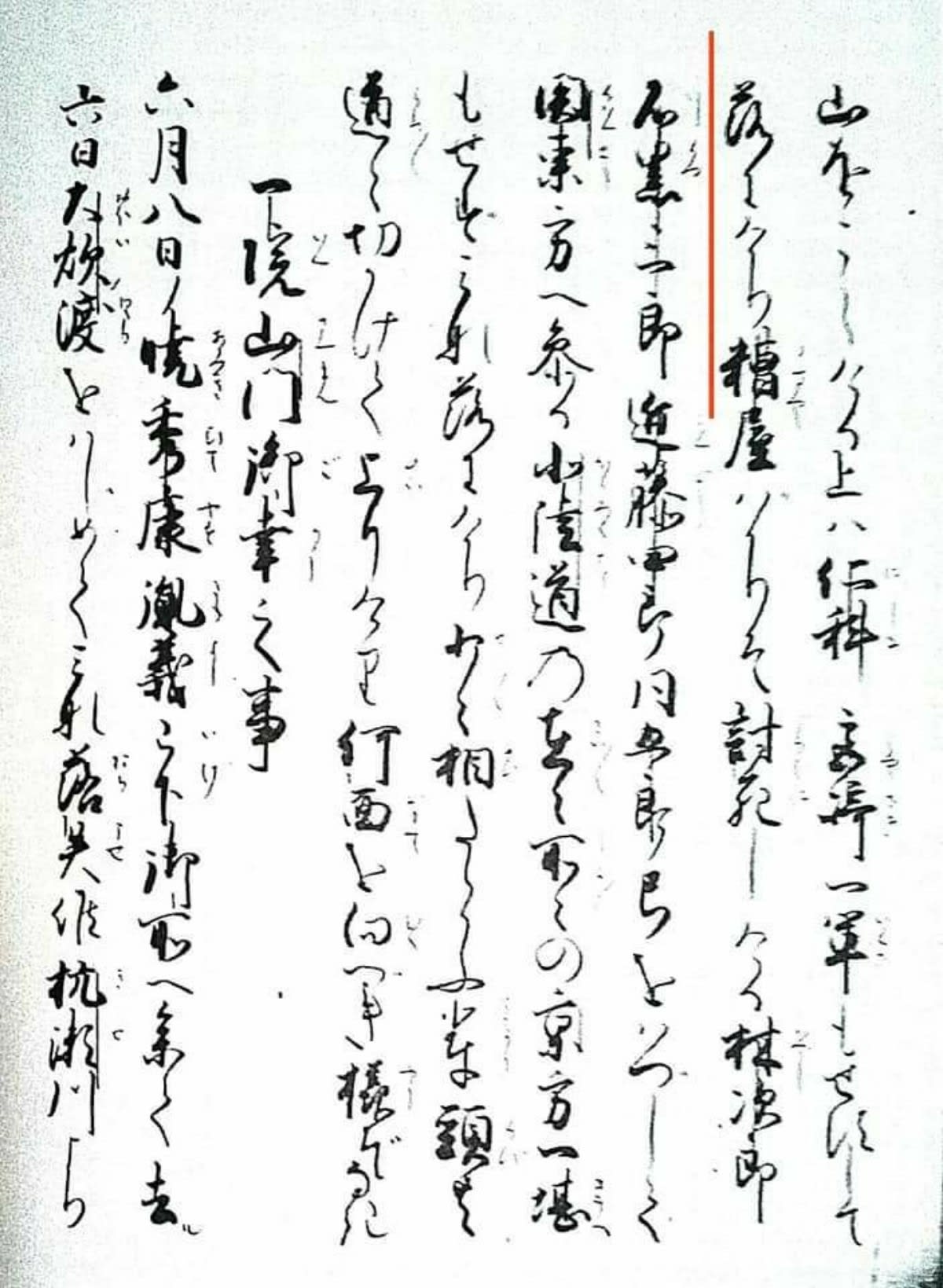

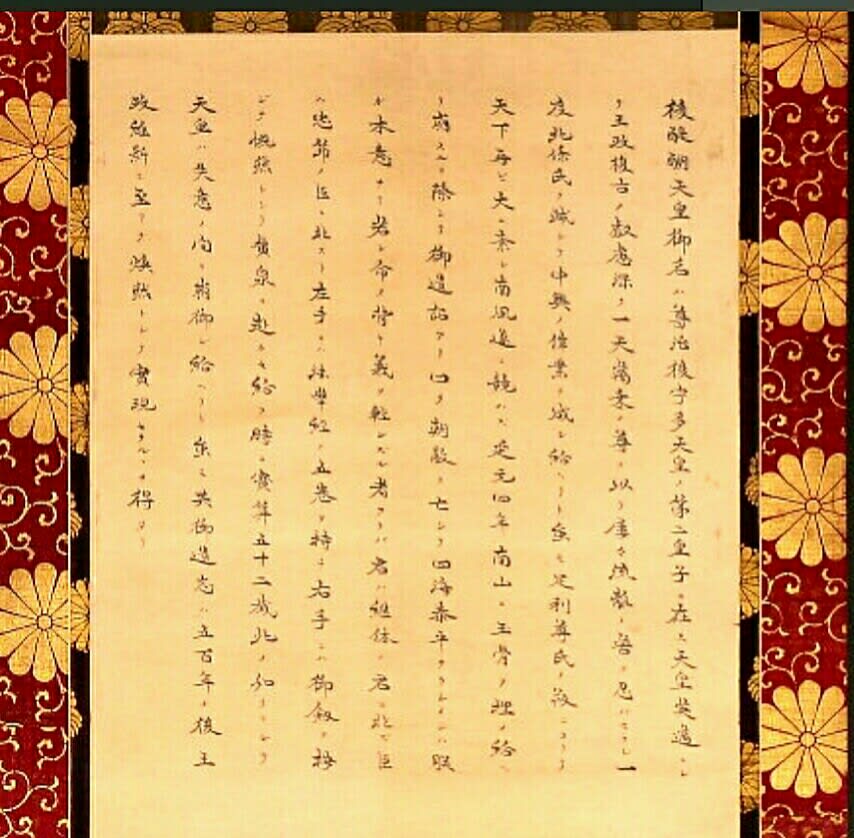

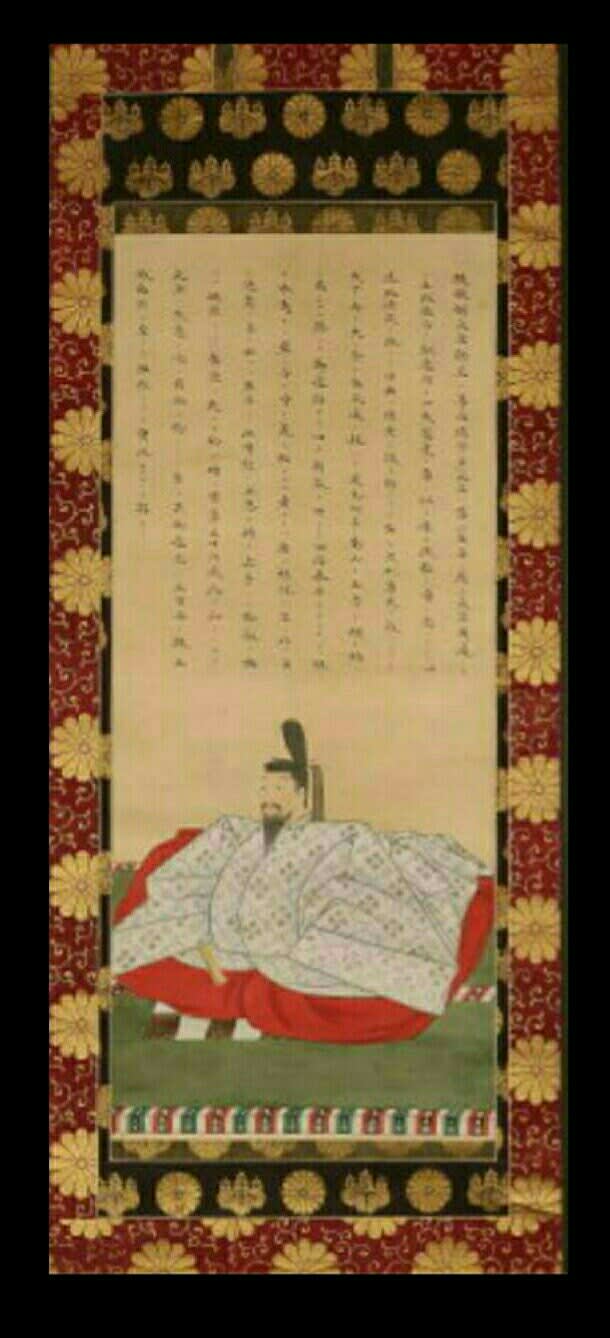

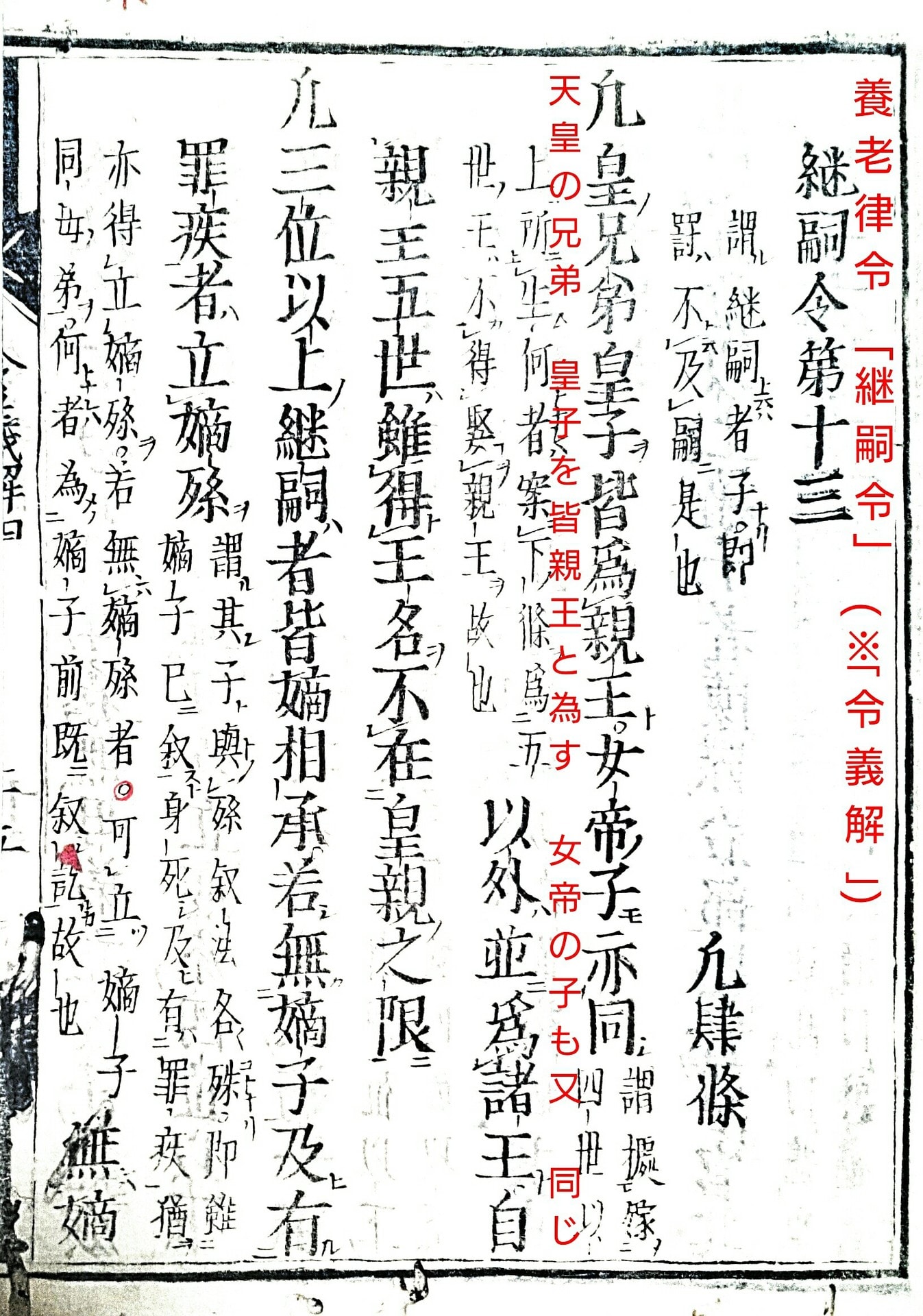

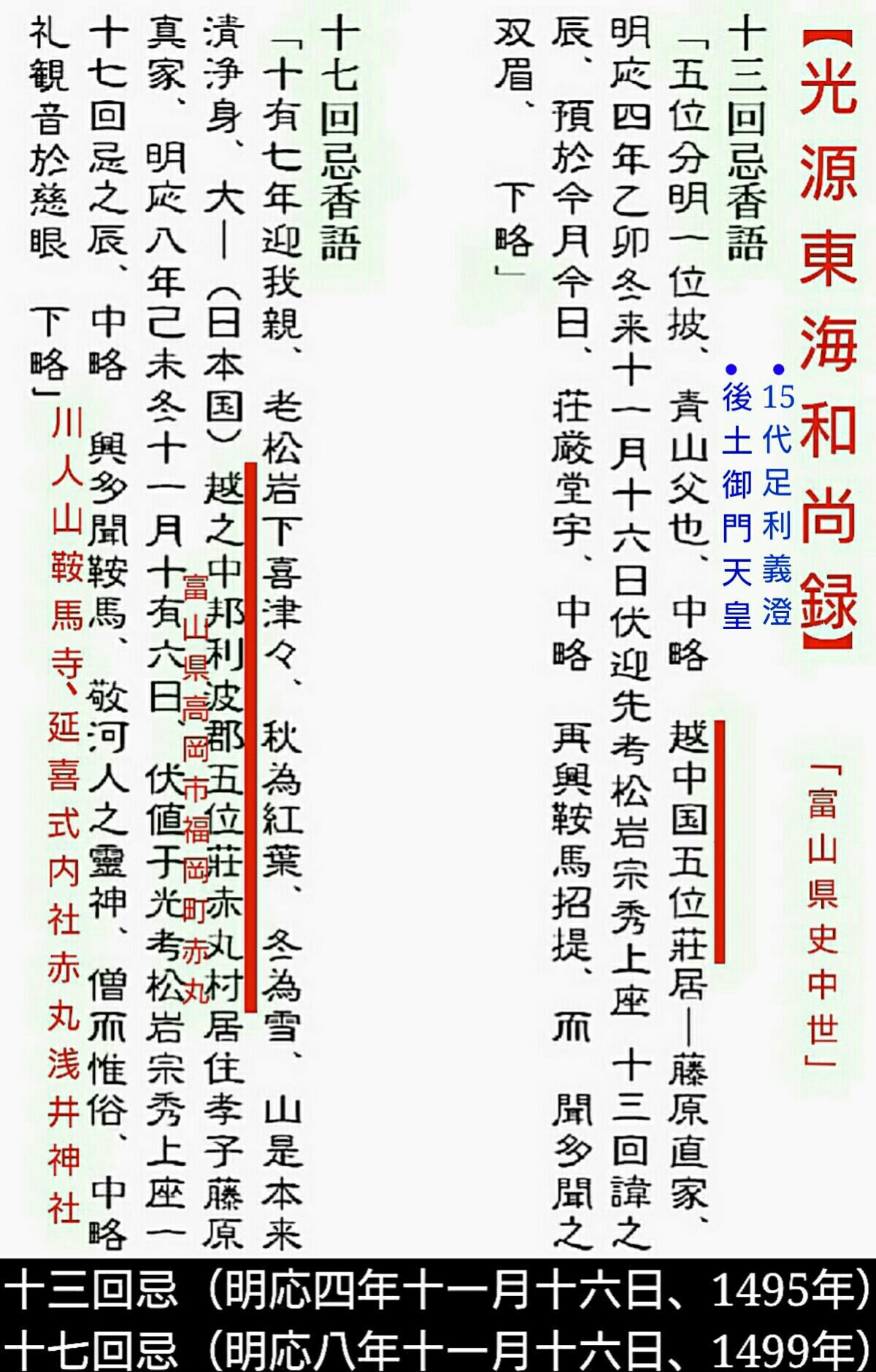

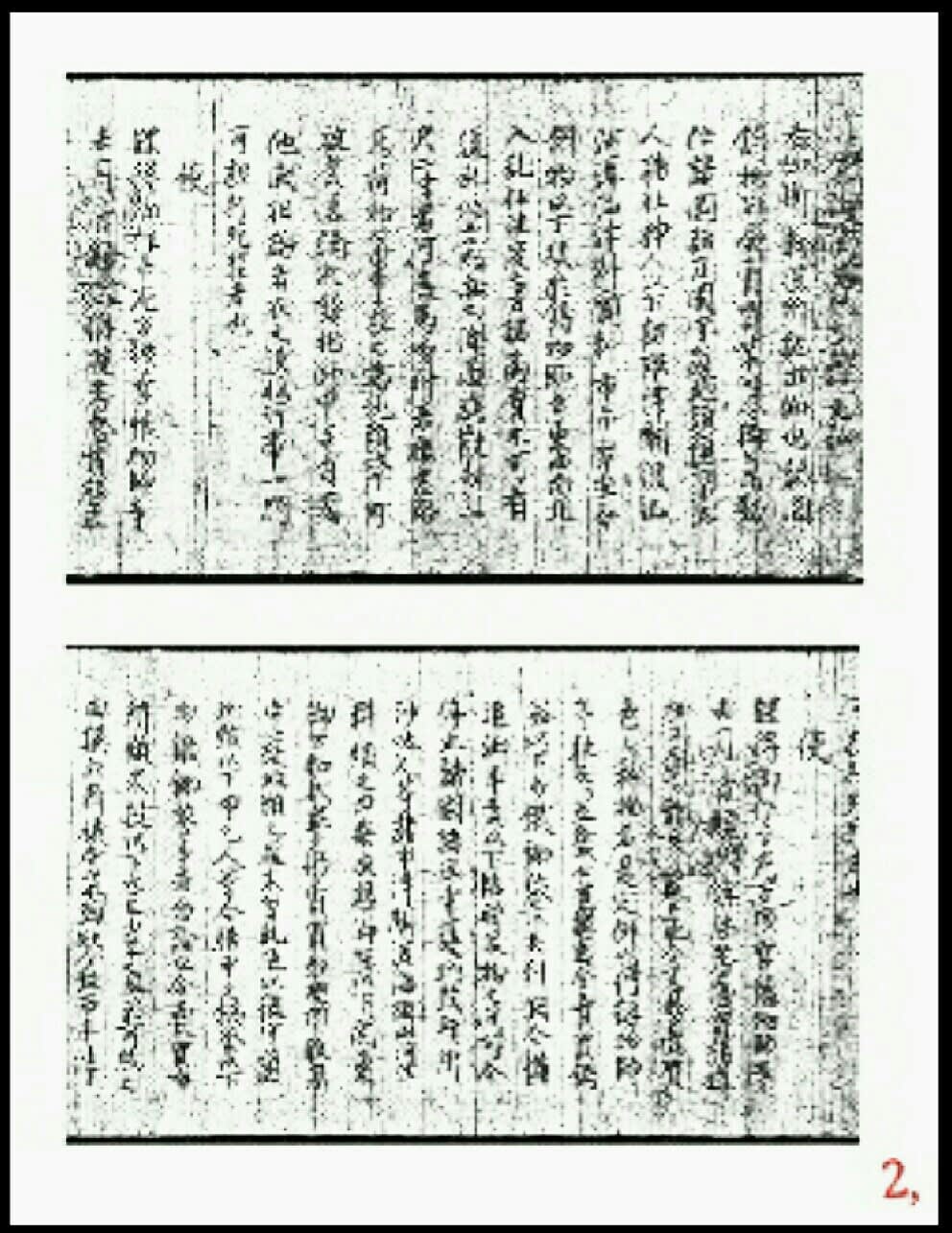

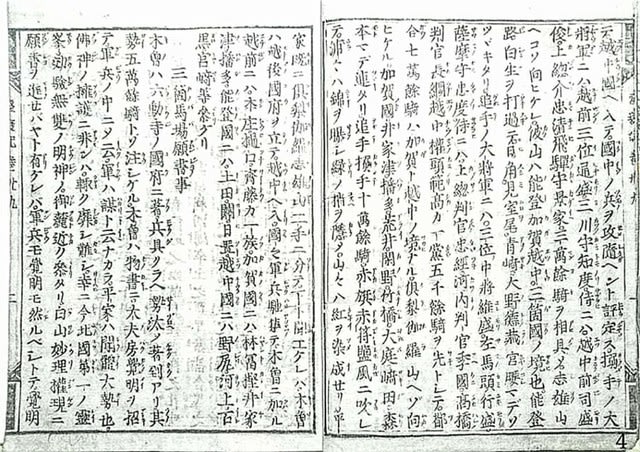

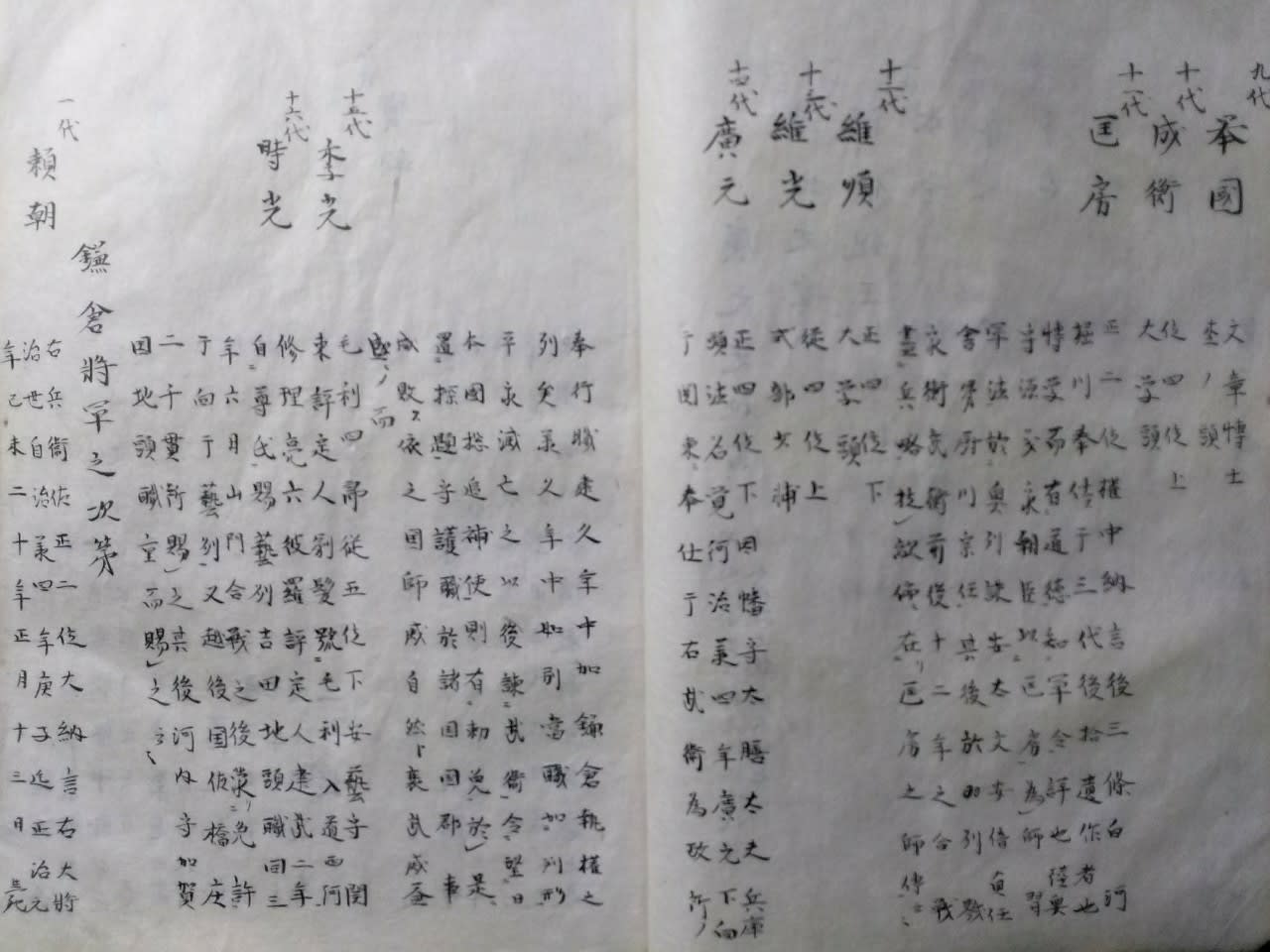

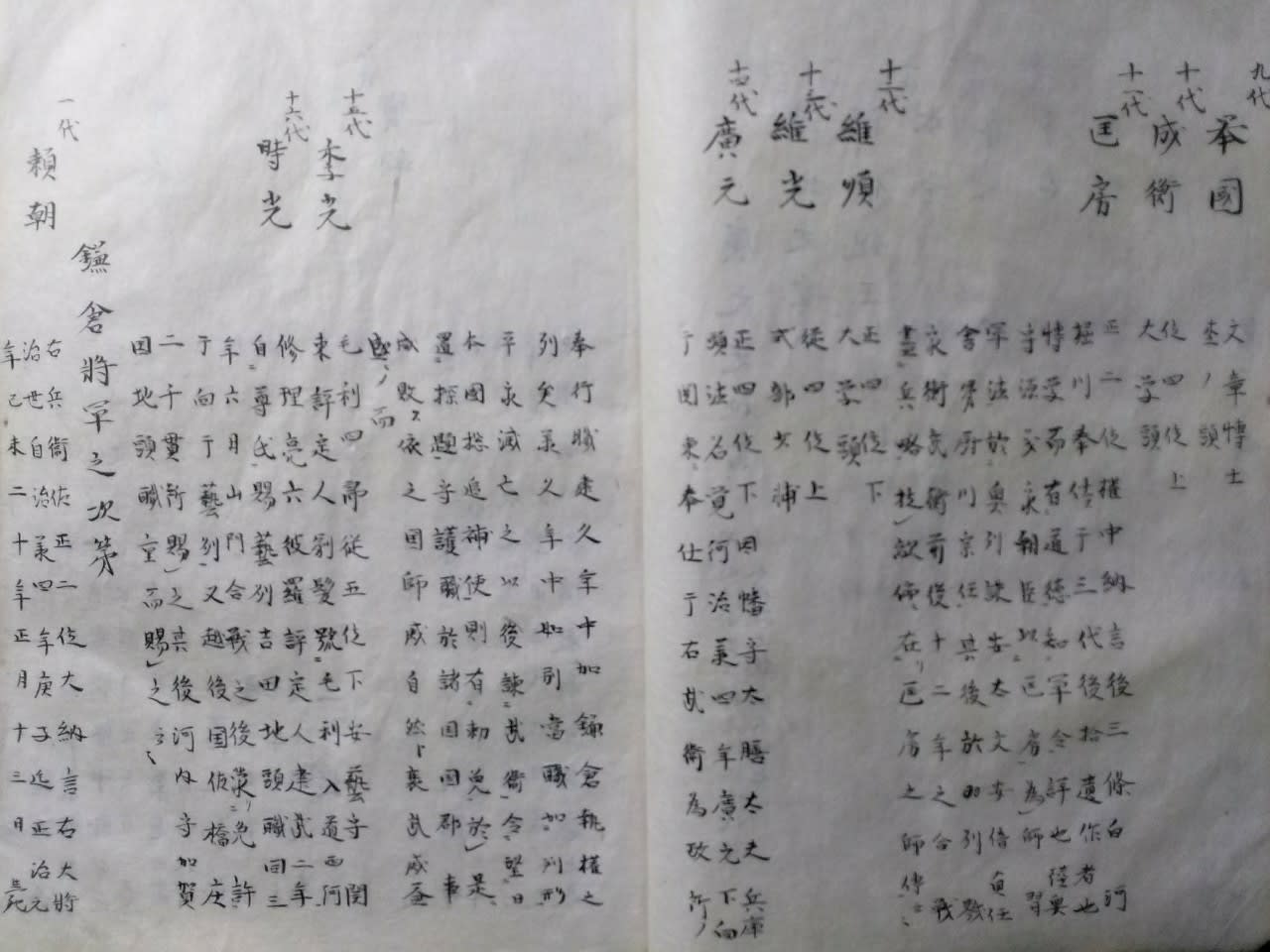

≪◆ここに一部紹介するのは、【扶桑見聞私記】(「別名 大江広元日記」:「扶桑国」=「日本国」)の76巻本の写本で、「信州松本藩水野忠幹」が享保3年に藩主になると「松本地誌」とも云われる【信府統記】の編纂事業に着手して、家臣の「鈴木重武」、「三井弘篤」、「丸井友陳」、「野村政助」を助手として編纂に着手された。しかし、この【信府統記】は、完成する事無く「水野忠幹」が死去して、その完成は次代の「水野忠恒」の時代で在ったと云う。この写本は「野村政助」がその編纂資料として写本を記載した自筆本で在り、76巻本の内、12巻下と「壇之浦の戦いの部分」と見られる24,34~41巻が欠けた68冊本で在る。この写本は信州に関係した「木曾義仲」の部分に就いて遺されたものらしく、「義経、弁慶主従」の奥州落ちや「富樫屋敷」での弁慶の勧進の様子やその時の富樫の心情等が詳しく記載されている。又、後白河院政や鎌倉幕府の官僚としての立場から、「後白河上皇」の皇子「以仁王」の「平家追討の令旨」を承けて全国の源氏に伝えた源義朝の弟の「源行家」の動きを具に記載してその功労を愛でている。これ等は「後白河院」や源氏三代将軍や藤原摂家将軍、執権北条氏の時代の「鎌倉幕府」の実録として貴重な記録である。≫

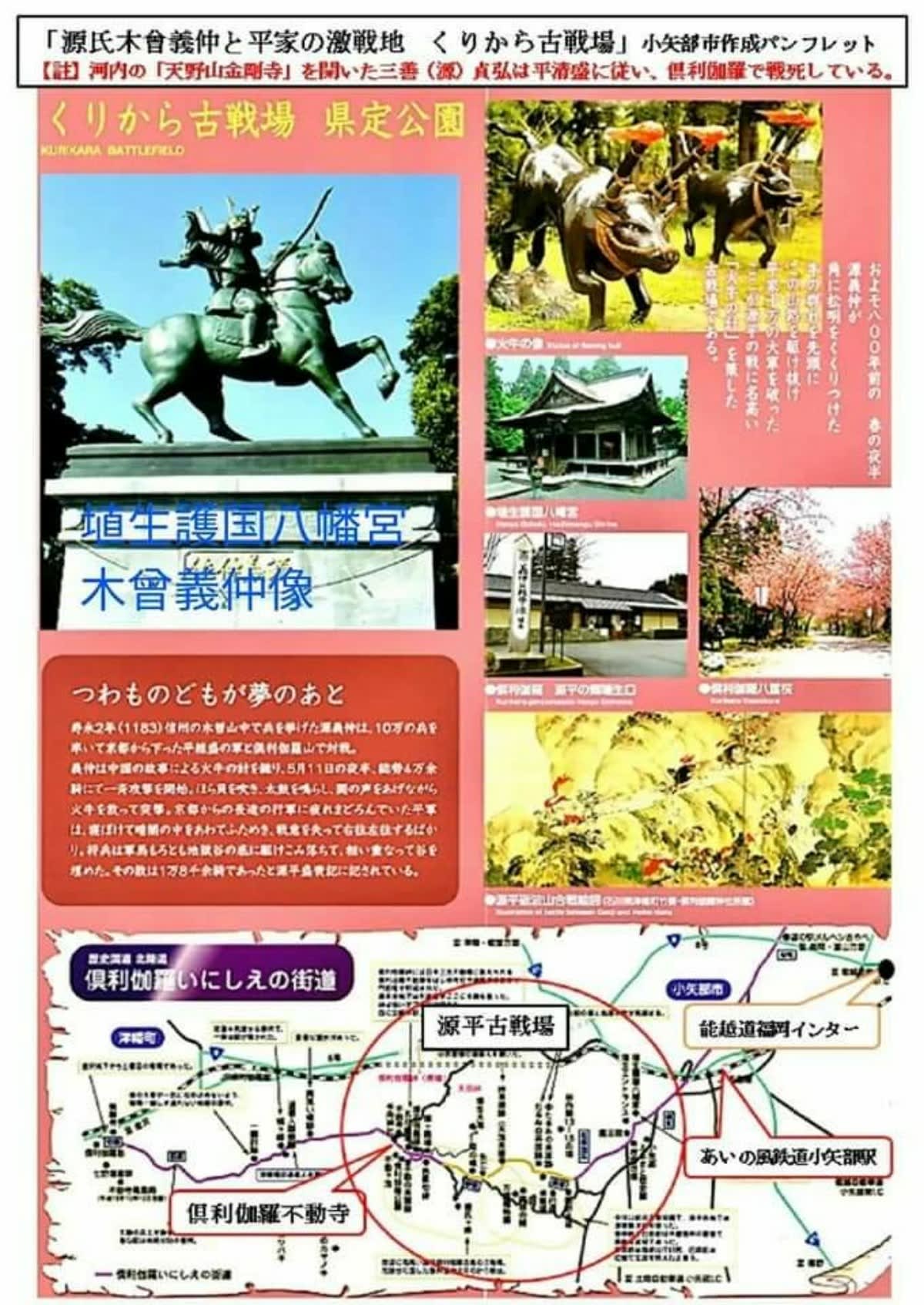

・「加賀安宅川の戦い」、「越中般若野(高岡市中田~砺波市)」の「木曾義仲」の平家との戦い

◆【大江広元】

久安4年(1148年)大江維光の妹が嫁いだ「藤原光能」を父、先祖に白河院、堀川院の時に和漢、和歌の才人として著名な「大江(江)匡房」を持ち、京都に生まれる。後に、母が「中原廣季」と再婚してその養子となる。

■【中原兼遠】中原氏の祖とされる「以忠」の系統とされ「木曾義仲」を匿って育てた。子に「木曾義仲」に従った「樋口兼光」、「今井兼平」、「巴御前」は本姓は「中原氏」。

(※【羣書系図部集巻176大江系図、165中原系図)

・年月不詳:明経得業生となる。

・仁安3年(1168年)12月13日:縫殿允に任官。

・嘉応2年(1170年)12月5日:権少外記に遷任して後白河院政(※「越中吉岡庄」は後白河院の庄園で在った。)に通暁する。

・承安元年(1171年)1月18日:少外記に転任。

・承安3年(1173年)1月5日:従五位下に叙位。

・月日不詳:九条兼実の政務に関与。

・寿永2年(1183年)4月9日:従五位上に昇叙。

・元暦元年(1184年)六月:36才、兄の中原親能の進言で相模国鎌倉に下向。源頼朝に招かれてこの年の十月に家政機関たる「公文所別当」に就任。9月17日:因幡守に任官。

【・元暦元年(1184年)2月、木曾義仲、中原兄弟が戦死。

木曾義仲軍は近江国粟津の戦いで破れ、「倶利伽羅谷の戦い」(富山県小矢部市、石川県津端町)等で平家追討に戦効が在った中原兄弟の「今井(中原)兼平」は義仲の後を追って自害。「樋口(中原)兼光」が「源義経」に捕縛されて斬首。「巴御前(中原氏)」は落ち延びた後に源頼朝から鎌倉へ召され、和田義盛の妻となって朝比奈義秀を生んだが「和田合戦」の後に、越中国礪波郡福光の越中石黒氏の元に身を寄せ、出家して義仲・中原親子の菩提を弔い91歳で生涯を終えたと云う。】

・文治元年(1185年)4月3日:正五位下に昇叙。4月27日:頼朝が公卿に列したのに伴い、「公文所」を「政所」と改め、別当に留任。6月29日:因幡守を辞す。

・建久2年(1191年)4月1日:明法博士兼左衛門大尉に任官。検非違使にも補任。11月5日:明法博士を辞す。

・建久3年(1192年)2月21日:検非違使・左衛門大尉を辞す。

・建久7年(1196年)1月28日:兵庫頭に任官。

・正治元年(1199年)正月将軍頼朝が没した後、北条氏を中心とする執権政治の確立に貢献。四月、十三人の御家人の合議制を取り、三善康信、中原親能、藤原行成等と共に北条時政、義時を補佐して政務を取り仕切った。12月9日:掃部頭に遷任。

・正治2年(1200年)5月:大膳大夫に転任。

・建仁3年(1203年):将軍頼家が比企氏と共に謀殺された。時政の娘婿の平賀朝雅の乱が起こり時政が失脚して、広元は北条義時を補佐。大膳大夫を辞す。

・建永元年(1206年):政所別当を辞す。

・建保元年(1213年)1月5日:和田義盛の乱の鎮圧。従四位上昇叙。

・建保2年(1214年)1月5日:正四位下昇叙(極位)。

・建保4年(1216年)1月27日:陸奥守に任官(極官)。▼閏6月1日:【「大江氏」に改める】事を朝廷が許可。8月:政所別当に復職。

・建保5年(1217年)11月10日:陸奥守を辞す。出家して覚阿を号す。

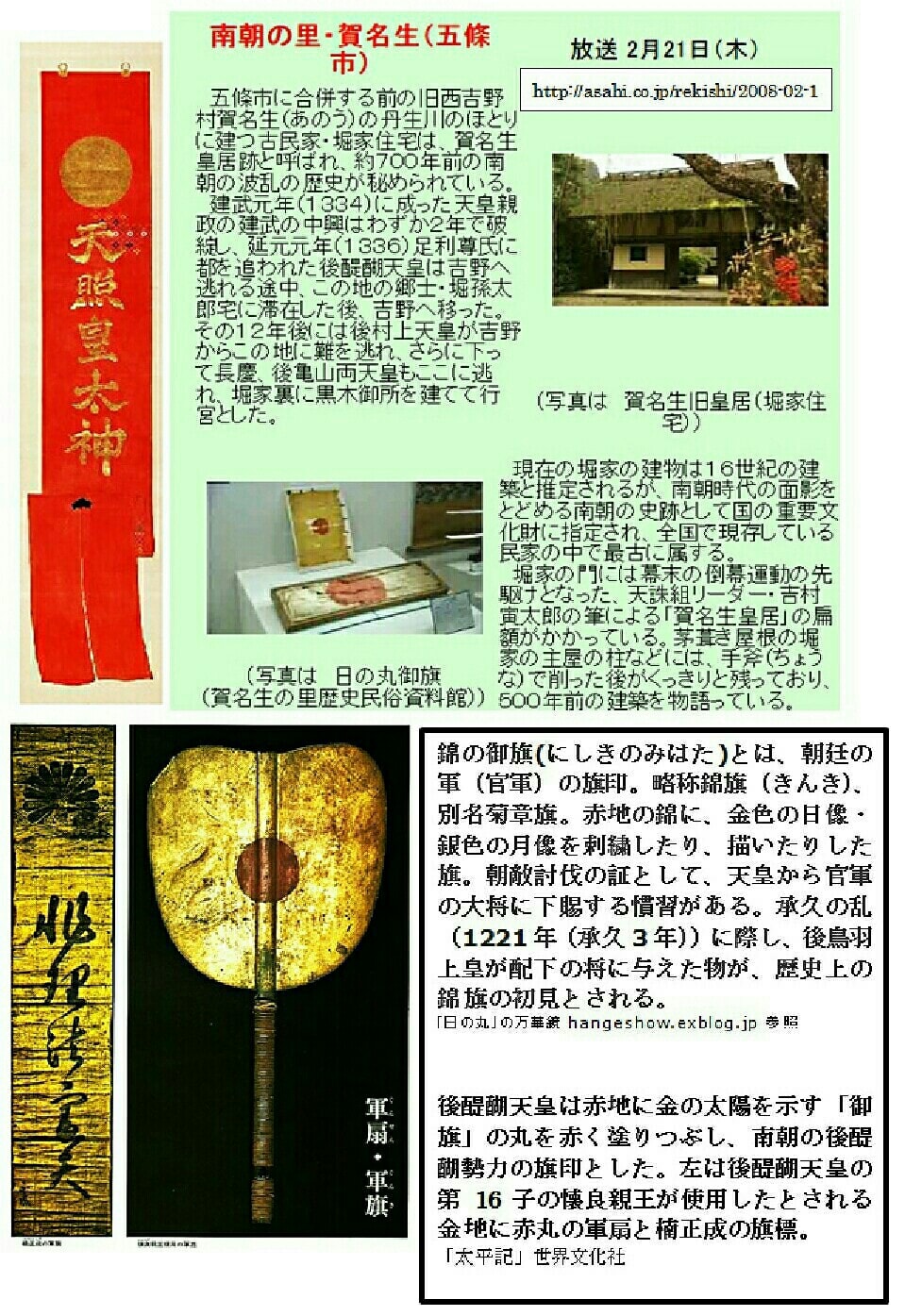

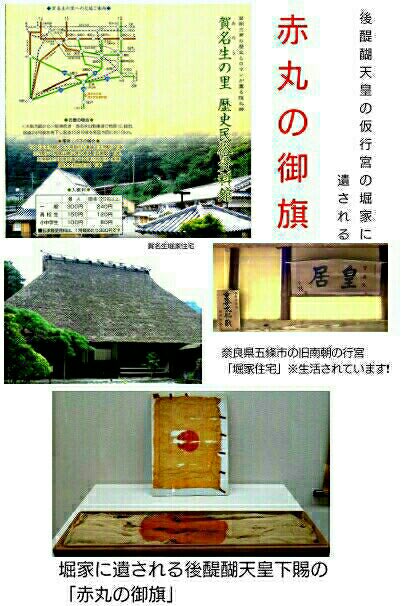

・承久三年(1221年)五月:【後鳥羽上皇】により「承久の乱」が起こる。

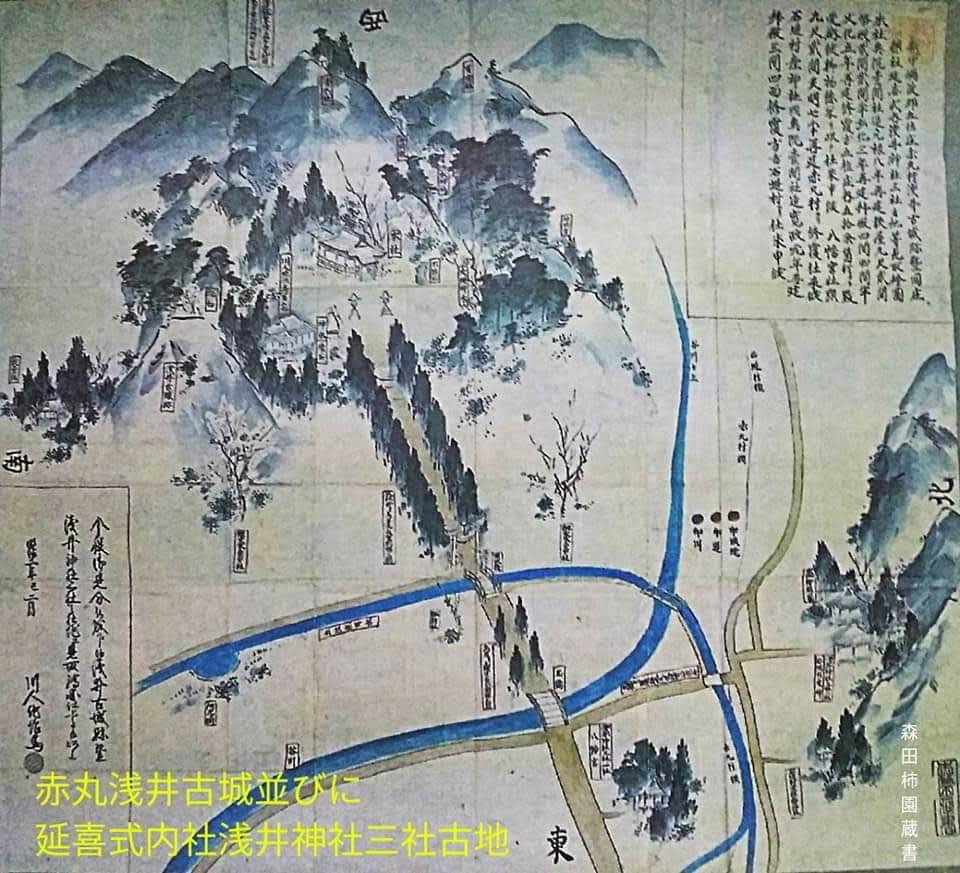

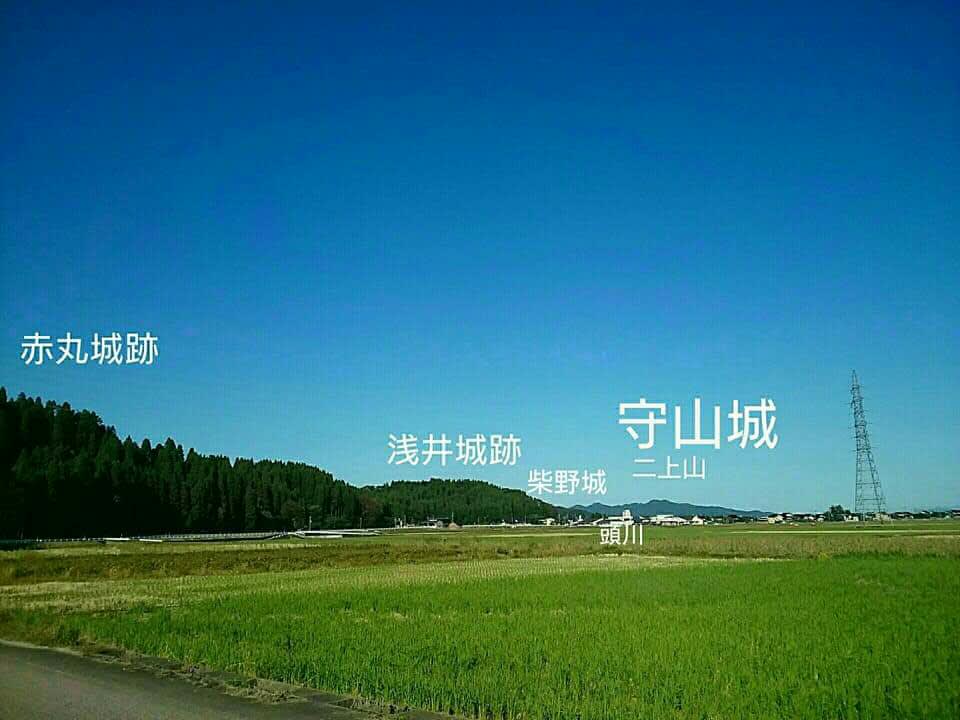

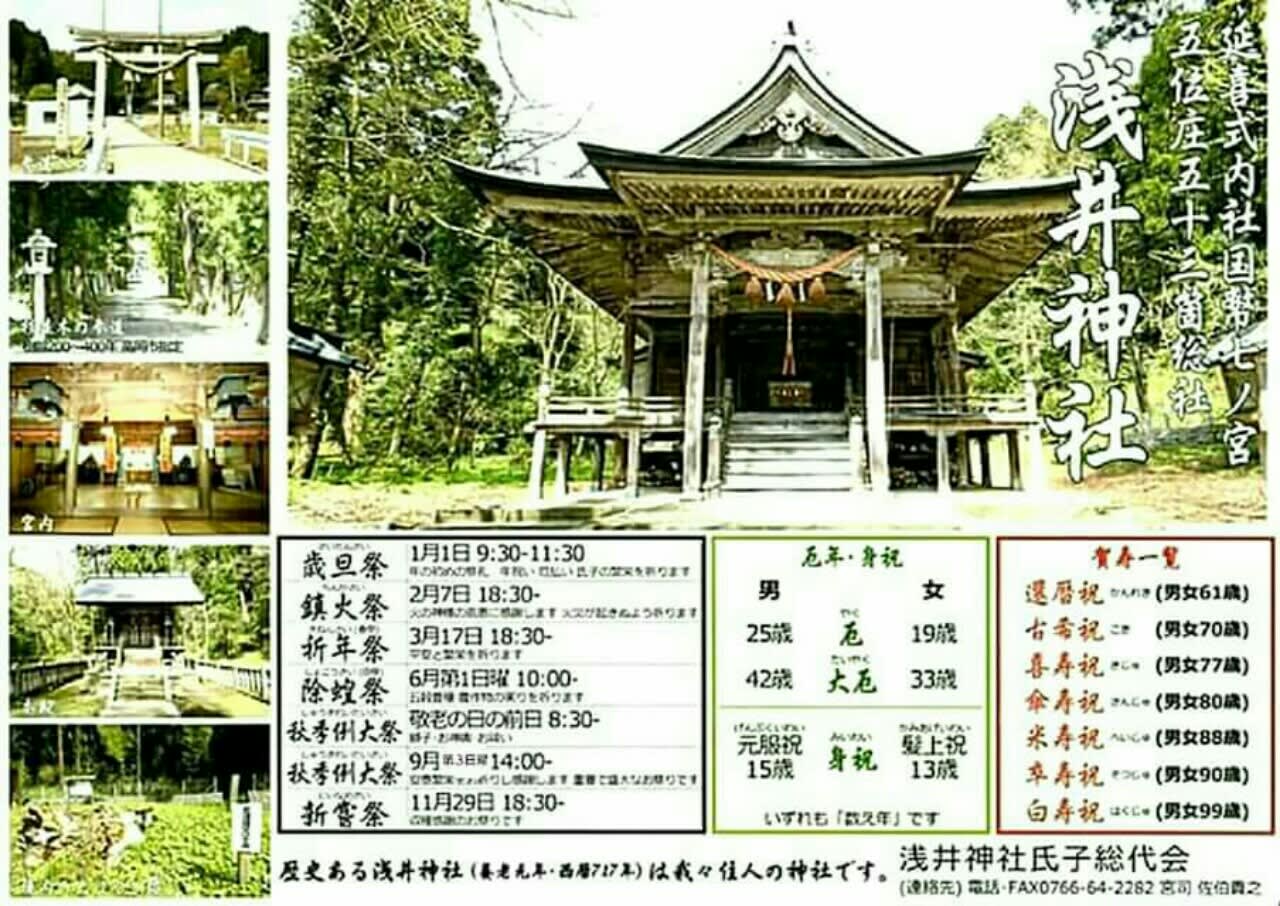

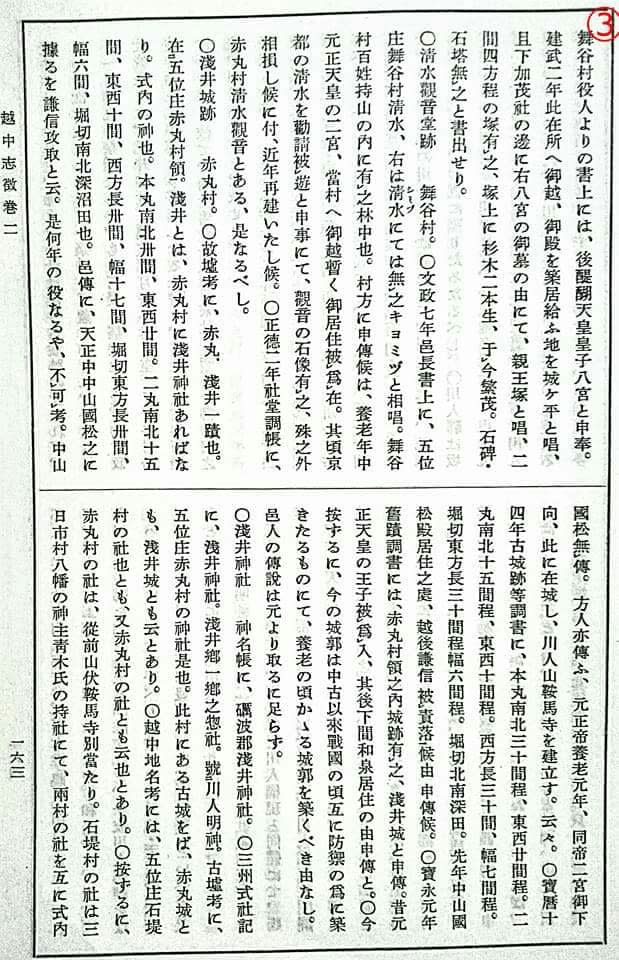

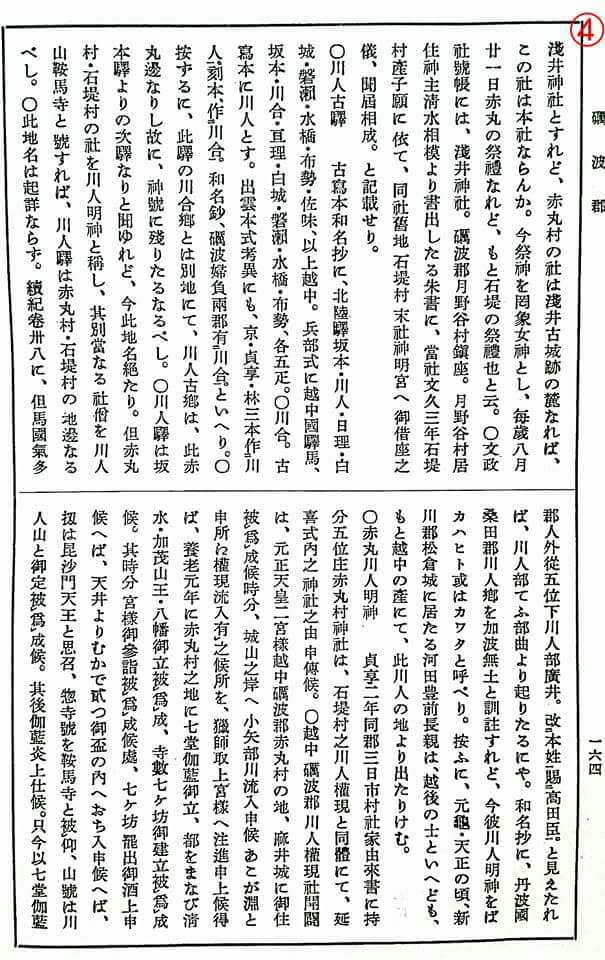

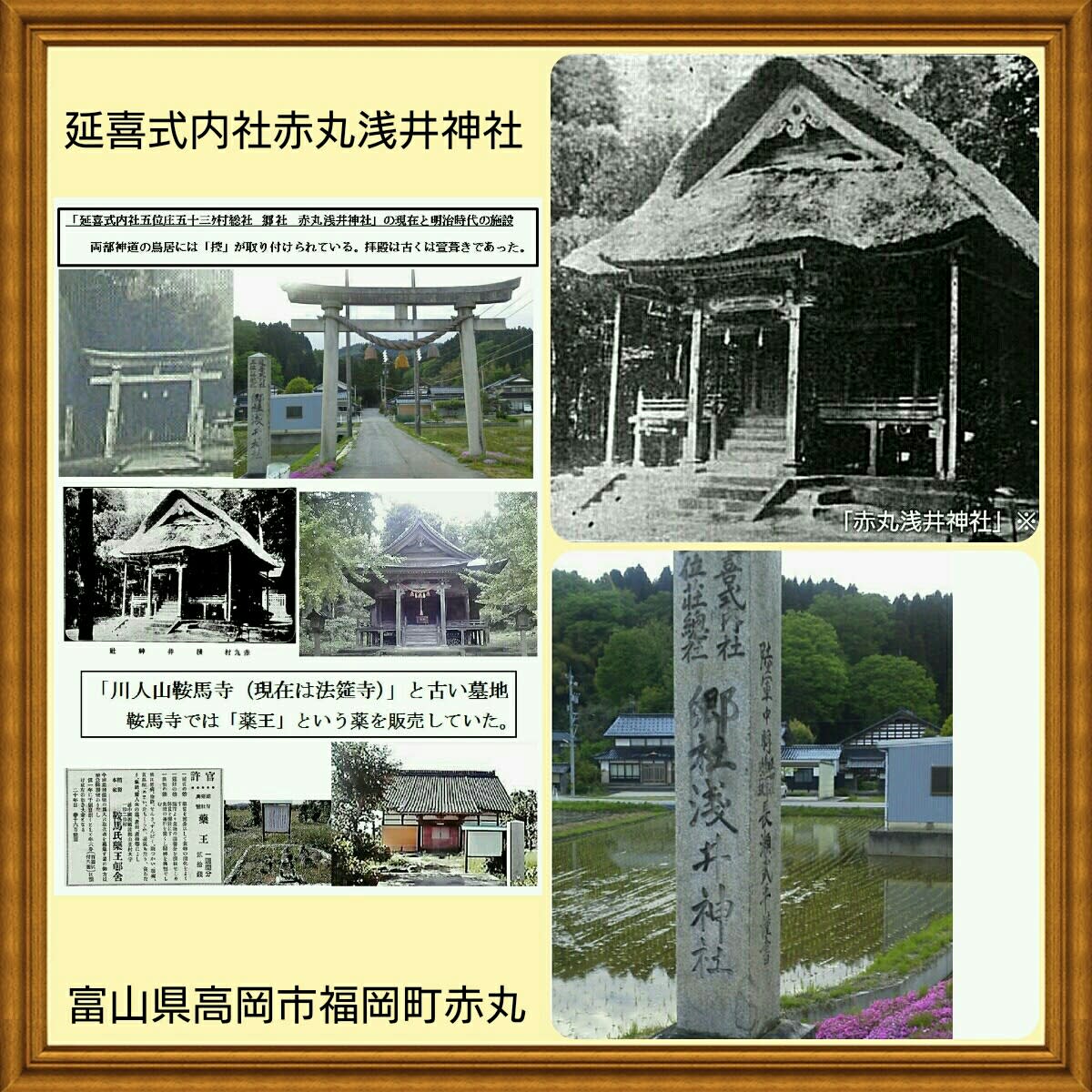

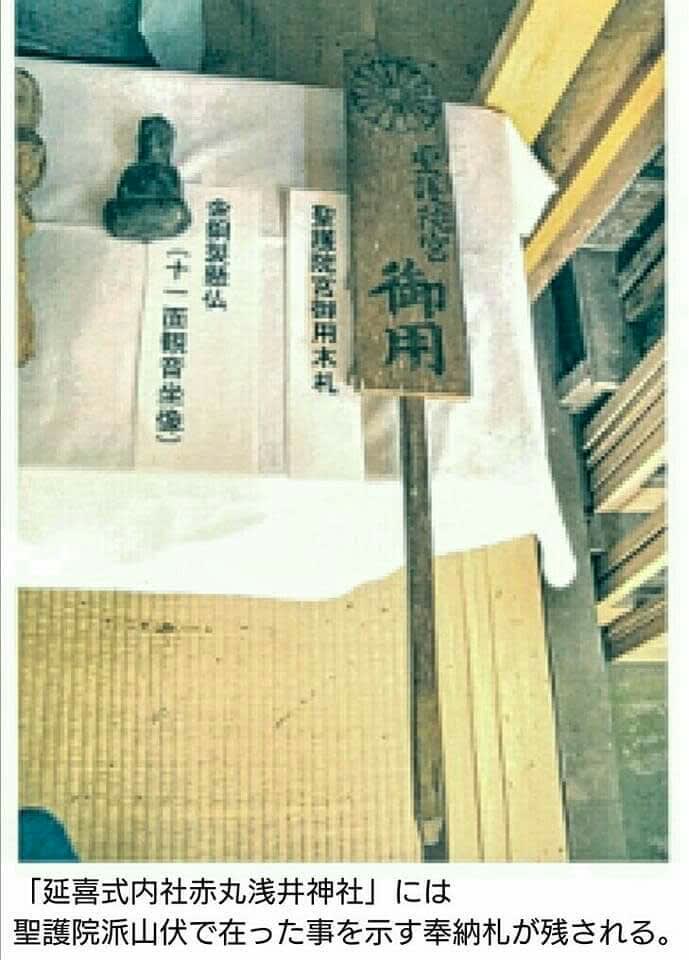

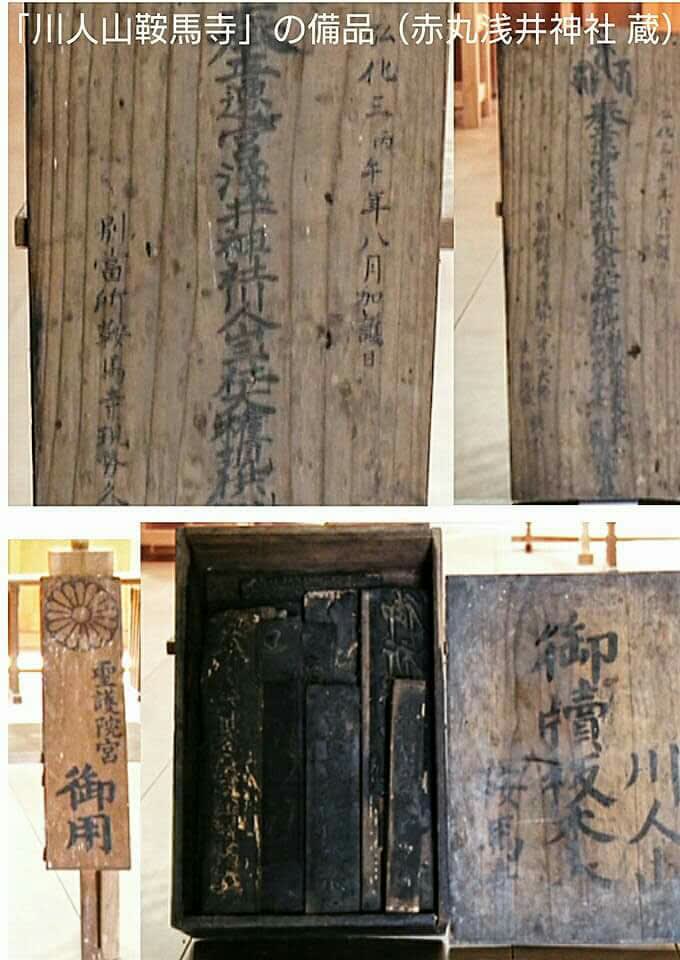

「越中吉岡庄」が「後鳥羽院」の庄園で在った為に「越中宮崎氏」や「赤丸浅井城を累代居城とした」(※「富山県西礪波郡紀要」)とされる「越中石黒氏」、「加賀林氏」等は後鳥羽上皇軍に馳せ参じたと云う。

この時、「大江広元」は、鎌倉幕府「北条義時」に京都への進撃を薦め、長男の親廣が上皇に従った為に他の子息を幕府軍に参加させて大江家を繋いだ。

・嘉禄元年(1225年)6月18日:死去。享年78。法名「覚阿」。

■【今昔物語】にも登場する「大江氏」のルーツ

➡「垣武天皇」と「大江氏」、富山県西部と「垣武天皇」の繋がり!!

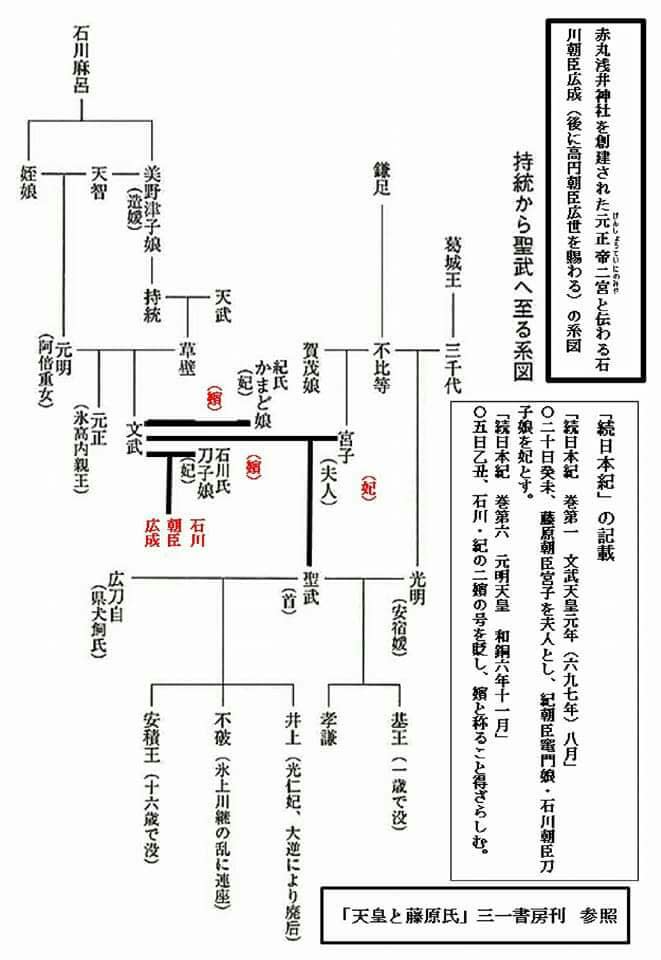

文武天皇から聖武天皇の時代の朝廷の実力者は「藤原不比等」だったがその後は、天武天皇の孫で壬申の乱で活躍した高市皇子の子「長屋王」が力を持った。政変が起こり長屋王が自殺すると、「藤原不比等」の子の4人が政権を担当する。だが藤原氏には相次ぐ不幸が訪れ、藤原四兄弟の武智麻呂、房前、宇合、麻呂が相次いで天然痘で死亡。その後、孝謙女帝・淳仁天皇・称徳天皇の時代では、臣籍降下した皇族で聖武天皇の妻の「光明皇后」の異父兄で在る「橘諸兄」が、次いで光明皇后の甥で南家の「藤原仲麻呂(恵美押勝)」、次いで孝謙女帝が寵愛した僧の「道鏡」が権力を握る。「称徳天皇」の後の「光仁天皇」、その皇子の「桓武天皇」は「光仁天皇」を擁立した「藤原永手、良継、百川、魚名」等と調和していたが、延暦15年(796)に右大臣藤原継縄が死亡して大納言以上に藤原氏が1人もいなくなると、「桓武天皇」の従兄弟の皇族達が太政官の要職を占めた。「桓武天皇」は、百済系渡来人である母方の和氏や百済の王族の子孫で百済王一族を優遇し、外祖母にあたる【土師氏】の一族にも、【大枝(後の大江氏)朝臣】や「秋篠朝臣」、「菅原朝臣」の姓を与えて皇族に連なる氏族とし、有能な官人を登用して親政を行った。【大江氏】は天皇の一族として繁栄して、鎌倉幕府では源頼朝の側近として権力を握った。

この一族が「加賀藩」の「前田氏」と云われ、「土師氏」末裔の「菅原氏」を名乗った。

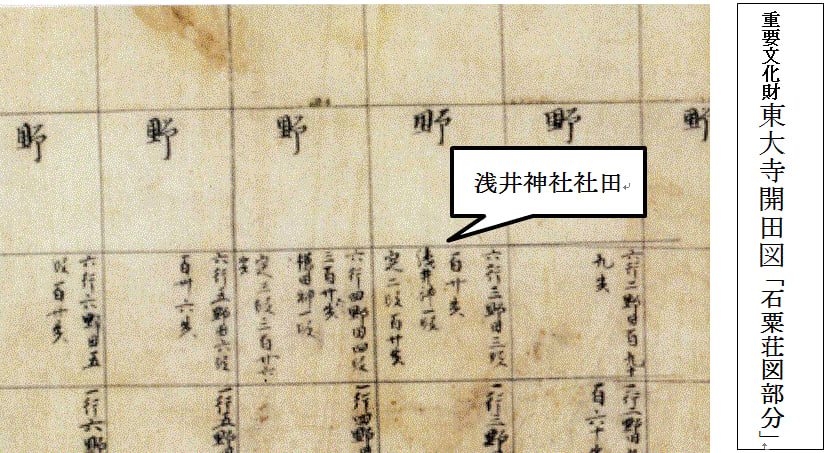

🔽「垣武天皇」の姪に当たる「五百江女王」は、「越中国」の国吉村に在った庄園「須加庄」を所有していた。「橘諸兄」の支援を受けていた「大伴家持」も連座した「垣武天皇」の弟「早良親王」が犯人とされた「藤原種継暗殺事件」の後に、「五百江女王」はこの庄園を「東大寺華厳院」へ寄進して「東大寺庄園」として存続した。(※「平安遺文」)

🔻「越中国」と「長井」➡「大江」➡「毛利」一族の痕跡!!

源頼朝の家臣の「大江広元」は、初期には「長井氏」を名乗り、子孫は「毛利」を名乗った。「大江広元」は膨大な統治記録の「大江広元日記」を遺しており、「義経」との記録も遺している。富山県高岡市内島村は、「南北朝時代」に大江氏の先祖とされる「長井氏」の所領で在った事が「毛利家文書」に遺されている。(※「富山県地名大辞典」)

又、古書の「刀剣鑑定書」には、「江義弘」と記載されるものも在り、「郷義弘」は、「越中の松倉郷に住んだ」事から、「郷義弘」と刻んだと伝えられる。しかし、真贋は明らかでは無いが、実際に「江義弘」と「制作年月」が刻まれる「古刀」が存在しており、都から遠い越中の国に住んだ「江義弘」は「松倉郷住 義弘」とされるのが普通だが、何故か「郷」と伝えられる。「郷義弘」と銘打ったものが見つからないのは、実際には「江義弘」で在ったからでは無いだろうか?

「歴史」として伝えられるものは、「口伝」が多く、誤りも多い。それ故に「幻の郷義弘」は更に人気が出たものかも知れない。従って、現在伝えられる「郷義弘」は「刀剣鑑定家」が墨書きを加え、鑑定書を作文して、鞘書きを加えて「郷義弘」として流通している。当時はこの「鑑定書」や「鞘書き」を加えただけで、その刀の一振が「一国」とも交換される位に高価なものになった。そこに、「偽刀」が登場する余地が在った。

「源頼朝」と「越中吉岡庄(※(富山県赤丸村)」の統治を巡って、「後白河上皇」がやり取りした有名な古文書が「鎌倉幕府の正史」とも云われる【吾妻鏡】に遺されている。「毛利家文書」に遺されている高岡市内島村の記録は、当時は「後白河上皇」の庄園「越中吉岡庄」の隣接の「高岡市内島村」の記録で在り、「後白河上皇」の庄園「越中吉岡庄」の域内で在ったのかも知れない。後世の「五位庄」では「内島村」は完全に「五位庄」に含まれている。又、内島村の隣接の「越中吉岡庄」には、同時期に「宇多一族」が繁栄しており、刀剣鑑定の古書に「宇多派」と「佐伯則重」、「郷義弘」が各々、技術を交流したと記録されているのも、それぞれが小矢部川流域の近接地や北陸街道沿いに栄えたからで在ったのでは無いだろうか?

・「高岡市内島村」は、「毛利氏」の祖先に当たる「長井氏」の所領で在った。

🔽「越中刀工系図」➡【江義弘】、【宇多国光】

■【大江広元】は紀伝体(「本紀」・「伝」で記される歴史を伝えた)で歴史を伝えた歴史家の「中原廣季」へ養子に入り、後に「大江氏」に復姓した。

「中原氏」は、古くからの学者の一族で、代々「天皇」や「上皇」にも近侍して「院宣」等を発行した著名な学者を輩出した。又、「木曾義仲」を密かに養育した「中原兼遠」やその息子で、「源平の戦い」で木曾義仲軍として名を挙げた「今井兼平」、「樋口兼光」、「巴御前」の同族としても有名だ。

この子孫から「長井氏」や戦国武将「毛利氏」が出ている。

「大江広元」は鎌倉幕府の正史とも云われる【吾妻鏡】や、室町時代に成立したと云われる「義経記」とも異なる観点で、「後白河院庁」や鎌倉幕府の中枢で政務を取り続けた人物として【大江広元日記】(76巻、78巻の写本等が在る。)を遺している。

嘉禄元年(1222年)、「北条政子」、「大江広元」が死去。初めて「北条泰時」、「北条時房」の複数の執権制が成立した。

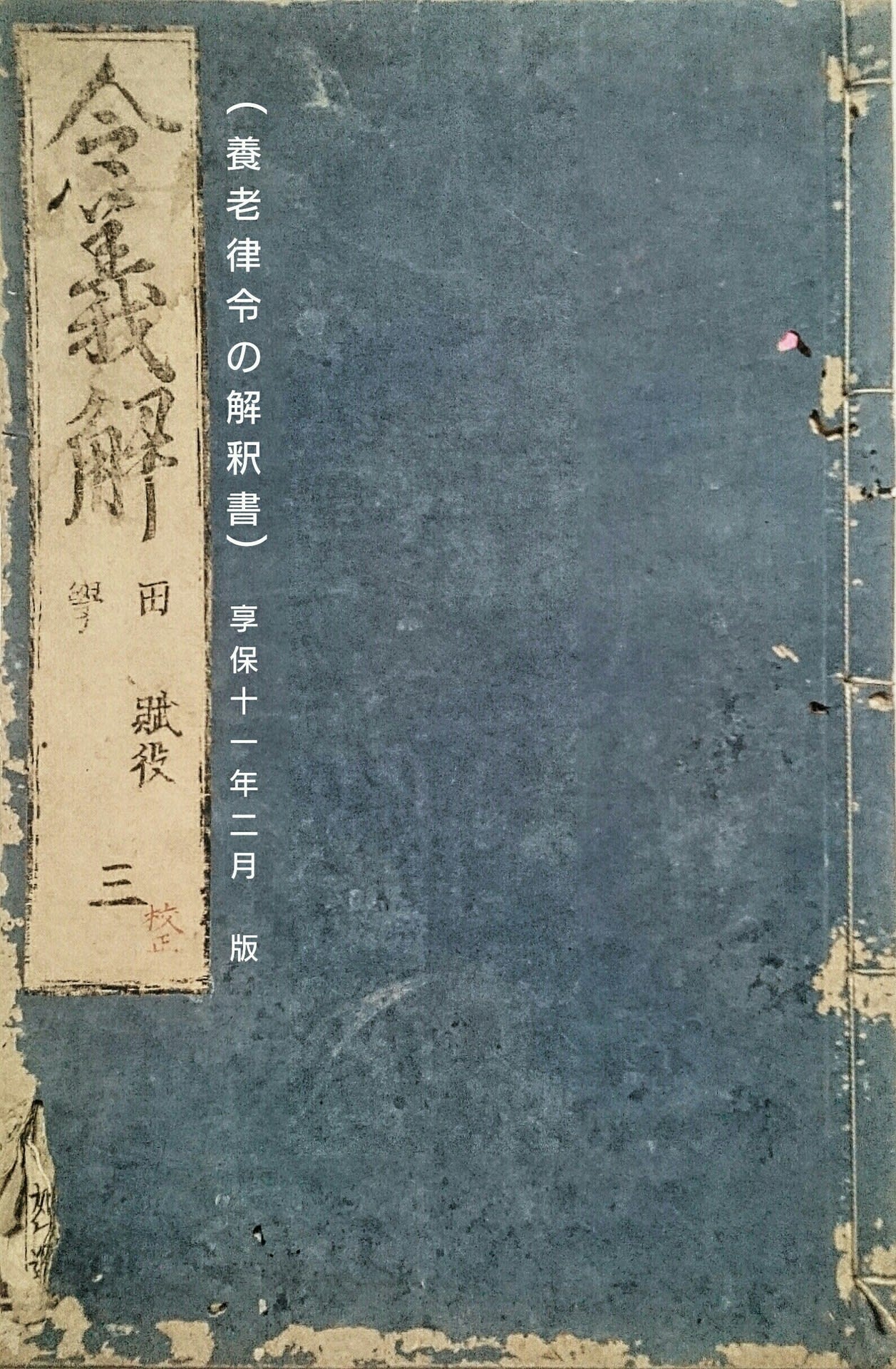

≪◆ここに一部紹介するのは、【扶桑見聞私記】(「別名 大江広元日記」:「扶桑国」=「日本国」)の76巻本の写本で、「信州松本藩水野忠幹」が享保3年に藩主になると「松本地誌」とも云われる【信府統記】の編纂事業に着手して、家臣の「鈴木重武」、「三井弘篤」、「丸井友陳」、「野村政助」を助手として編纂に着手された。しかし、この【信府統記】は、完成する事無く「水野忠幹」が死去して、その完成は次代の「水野忠恒」の時代で在ったと云う。この写本は「野村政助」がその編纂資料として写本を記載した自筆本で在り、76巻本の内、12巻下と「壇之浦の戦いの部分」と見られる24,34~41巻が欠けた68冊本で在る。この写本は信州に関係した「木曾義仲」の部分に就いて遺されたものらしく、「義経、弁慶主従」の奥州落ちや「富樫屋敷」での弁慶の勧進の様子やその時の富樫の心情等が詳しく記載されている。又、後白河院政や鎌倉幕府の官僚としての立場から、「後白河上皇」の皇子「以仁王」の「平家追討の令旨」を承けて全国の源氏に伝えた源義朝の弟の「源行家」の動きを具に記載してその功労を愛でている。これ等は「後白河院」や源氏三代将軍や藤原摂家将軍、執権北条氏の時代の「鎌倉幕府」の実録として貴重な記録である。≫

・「加賀安宅川の戦い」、「越中般若野(高岡市中田~砺波市)」の「木曾義仲」の平家との戦い

◆【大江広元】

久安4年(1148年)大江維光の妹が嫁いだ「藤原光能」を父、先祖に白河院、堀川院の時に和漢、和歌の才人として著名な「大江(江)匡房」を持ち、京都に生まれる。後に、母が「中原廣季」と再婚してその養子となる。

■【中原兼遠】中原氏の祖とされる「以忠」の系統とされ「木曾義仲」を匿って育てた。子に「木曾義仲」に従った「樋口兼光」、「今井兼平」、「巴御前」は本姓は「中原氏」。

(※【羣書系図部集巻176大江系図、165中原系図)

・年月不詳:明経得業生となる。

・仁安3年(1168年)12月13日:縫殿允に任官。

・嘉応2年(1170年)12月5日:権少外記に遷任して後白河院政(※「越中吉岡庄」は後白河院の庄園で在った。)に通暁する。

・承安元年(1171年)1月18日:少外記に転任。

・承安3年(1173年)1月5日:従五位下に叙位。

・月日不詳:九条兼実の政務に関与。

・寿永2年(1183年)4月9日:従五位上に昇叙。

・元暦元年(1184年)六月:36才、兄の中原親能の進言で相模国鎌倉に下向。源頼朝に招かれてこの年の十月に家政機関たる「公文所別当」に就任。9月17日:因幡守に任官。

【・元暦元年(1184年)2月、木曾義仲、中原兄弟が戦死。

木曾義仲軍は近江国粟津の戦いで破れ、「倶利伽羅谷の戦い」(富山県小矢部市、石川県津端町)等で平家追討に戦効が在った中原兄弟の「今井(中原)兼平」は義仲の後を追って自害。「樋口(中原)兼光」が「源義経」に捕縛されて斬首。「巴御前(中原氏)」は落ち延びた後に源頼朝から鎌倉へ召され、和田義盛の妻となって朝比奈義秀を生んだが「和田合戦」の後に、越中国礪波郡福光の越中石黒氏の元に身を寄せ、出家して義仲・中原親子の菩提を弔い91歳で生涯を終えたと云う。】

・文治元年(1185年)4月3日:正五位下に昇叙。4月27日:頼朝が公卿に列したのに伴い、「公文所」を「政所」と改め、別当に留任。6月29日:因幡守を辞す。

・建久2年(1191年)4月1日:明法博士兼左衛門大尉に任官。検非違使にも補任。11月5日:明法博士を辞す。

・建久3年(1192年)2月21日:検非違使・左衛門大尉を辞す。

・建久7年(1196年)1月28日:兵庫頭に任官。

・正治元年(1199年)正月将軍頼朝が没した後、北条氏を中心とする執権政治の確立に貢献。四月、十三人の御家人の合議制を取り、三善康信、中原親能、藤原行成等と共に北条時政、義時を補佐して政務を取り仕切った。12月9日:掃部頭に遷任。

・正治2年(1200年)5月:大膳大夫に転任。

・建仁3年(1203年):将軍頼家が比企氏と共に謀殺された。時政の娘婿の平賀朝雅の乱が起こり時政が失脚して、広元は北条義時を補佐。大膳大夫を辞す。

・建永元年(1206年):政所別当を辞す。

・建保元年(1213年)1月5日:和田義盛の乱の鎮圧。従四位上昇叙。

・建保2年(1214年)1月5日:正四位下昇叙(極位)。

・建保4年(1216年)1月27日:陸奥守に任官(極官)。▼閏6月1日:【「大江氏」に改める】事を朝廷が許可。8月:政所別当に復職。

・建保5年(1217年)11月10日:陸奥守を辞す。出家して覚阿を号す。

・承久三年(1221年)五月:【後鳥羽上皇】により「承久の乱」が起こる。

「越中吉岡庄」が「後鳥羽院」の庄園で在った為に「越中宮崎氏」や「赤丸浅井城を累代居城とした」(※「富山県西礪波郡紀要」)とされる「越中石黒氏」、「加賀林氏」等は後鳥羽上皇軍に馳せ参じたと云う。

この時、「大江広元」は、鎌倉幕府「北条義時」に京都への進撃を薦め、長男の親廣が上皇に従った為に他の子息を幕府軍に参加させて大江家を繋いだ。

・嘉禄元年(1225年)6月18日:死去。享年78。法名「覚阿」。

■【今昔物語】にも登場する「大江氏」のルーツ

➡「垣武天皇」と「大江氏」、富山県西部と「垣武天皇」の繋がり!!

文武天皇から聖武天皇の時代の朝廷の実力者は「藤原不比等」だったがその後は、天武天皇の孫で壬申の乱で活躍した高市皇子の子「長屋王」が力を持った。政変が起こり長屋王が自殺すると、「藤原不比等」の子の4人が政権を担当する。だが藤原氏には相次ぐ不幸が訪れ、藤原四兄弟の武智麻呂、房前、宇合、麻呂が相次いで天然痘で死亡。その後、孝謙女帝・淳仁天皇・称徳天皇の時代では、臣籍降下した皇族で聖武天皇の妻の「光明皇后」の異父兄で在る「橘諸兄」が、次いで光明皇后の甥で南家の「藤原仲麻呂(恵美押勝)」、次いで孝謙女帝が寵愛した僧の「道鏡」が権力を握る。「称徳天皇」の後の「光仁天皇」、その皇子の「桓武天皇」は「光仁天皇」を擁立した「藤原永手、良継、百川、魚名」等と調和していたが、延暦15年(796)に右大臣藤原継縄が死亡して大納言以上に藤原氏が1人もいなくなると、「桓武天皇」の従兄弟の皇族達が太政官の要職を占めた。「桓武天皇」は、百済系渡来人である母方の和氏や百済の王族の子孫で百済王一族を優遇し、外祖母にあたる【土師氏】の一族にも、【大枝(後の大江氏)朝臣】や「秋篠朝臣」、「菅原朝臣」の姓を与えて皇族に連なる氏族とし、有能な官人を登用して親政を行った。【大江氏】は天皇の一族として繁栄して、鎌倉幕府では源頼朝の側近として権力を握った。

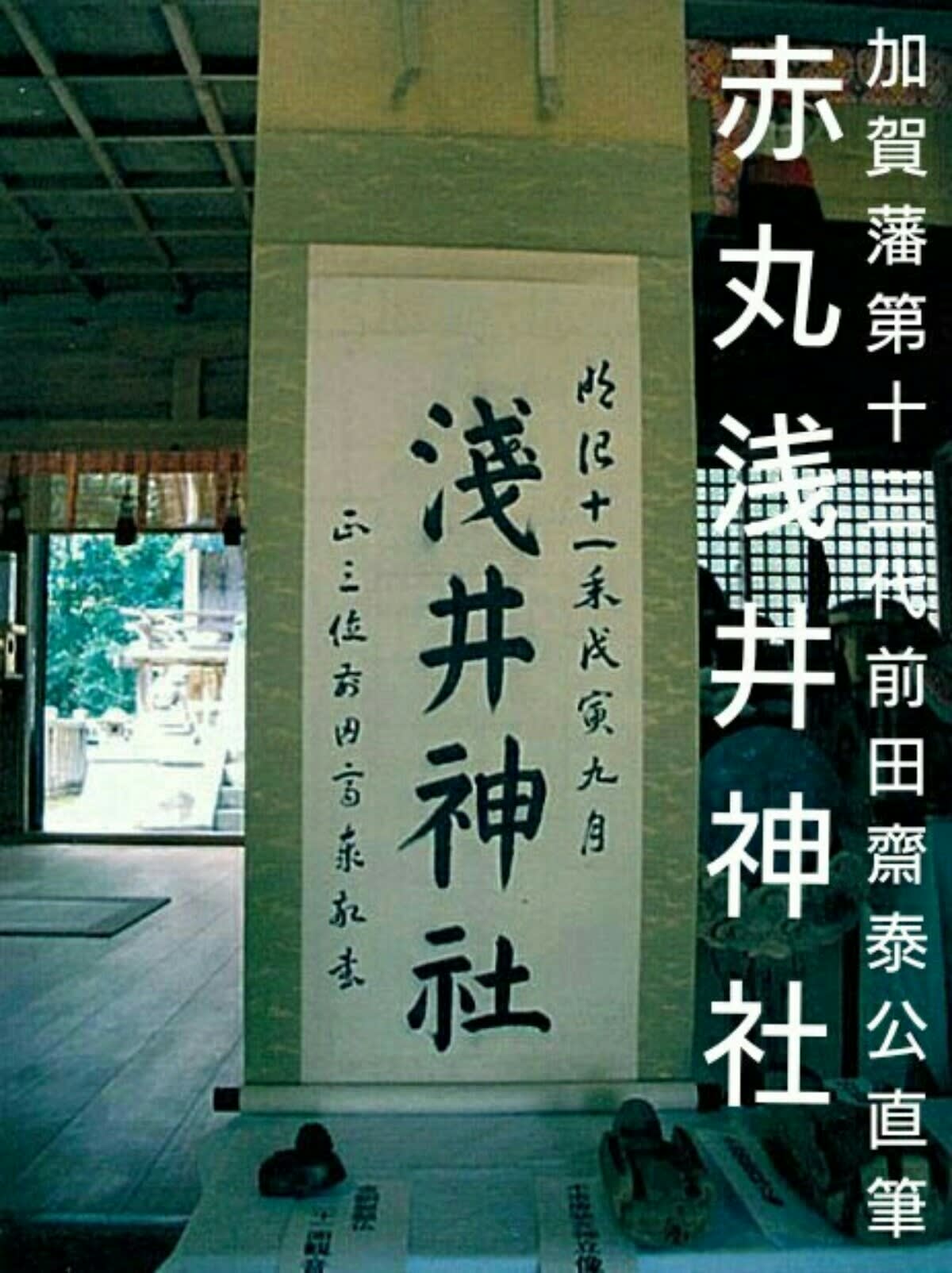

この一族が「加賀藩」の「前田氏」と云われ、「土師氏」末裔の「菅原氏」を名乗った。

🔽「垣武天皇」の姪に当たる「五百江女王」は、「越中国」の国吉村に在った庄園「須加庄」を所有していた。「橘諸兄」の支援を受けていた「大伴家持」も連座した「垣武天皇」の弟「早良親王」が犯人とされた「藤原種継暗殺事件」の後に、「五百江女王」はこの庄園を「東大寺華厳院」へ寄進して「東大寺庄園」として存続した。(※「平安遺文」)