■2017.7.7~8.20の間、富山県水墨美術館で「尾張徳川家」と銘打って「徳川美術館展」が開催された。「徳川美術館」は曾て現役の時に勤務していた会社が「徳川美術館建設」を担当しておりそのグループの一人として何回も徳川美術館を訪れた事が在る。その時に、膨大な美術品や古文書等の中には織田信長の「天下布武」の大きな朱印や黒印の印鑑がズラリと並び目を奪われた思い出が在る。正に徳川美術館は時代を超えた「バンドラの箱」で在り、何が飛び出すのか何時もハラハラして観覧した覚えが在る。

今回の目玉は何と言っても加賀藩から伝来したと記録される「郷義弘作の国重要文化財 名物 五月雨郷 サミダレゴウ」や「正宗」等の超一級品とされる徳川家所蔵の刀剣類で在った。

(※この他にも加賀藩には、別に国宝に成っている「郷義弘」が在り、之は一般的に「前田郷」と呼ばれると言う。)

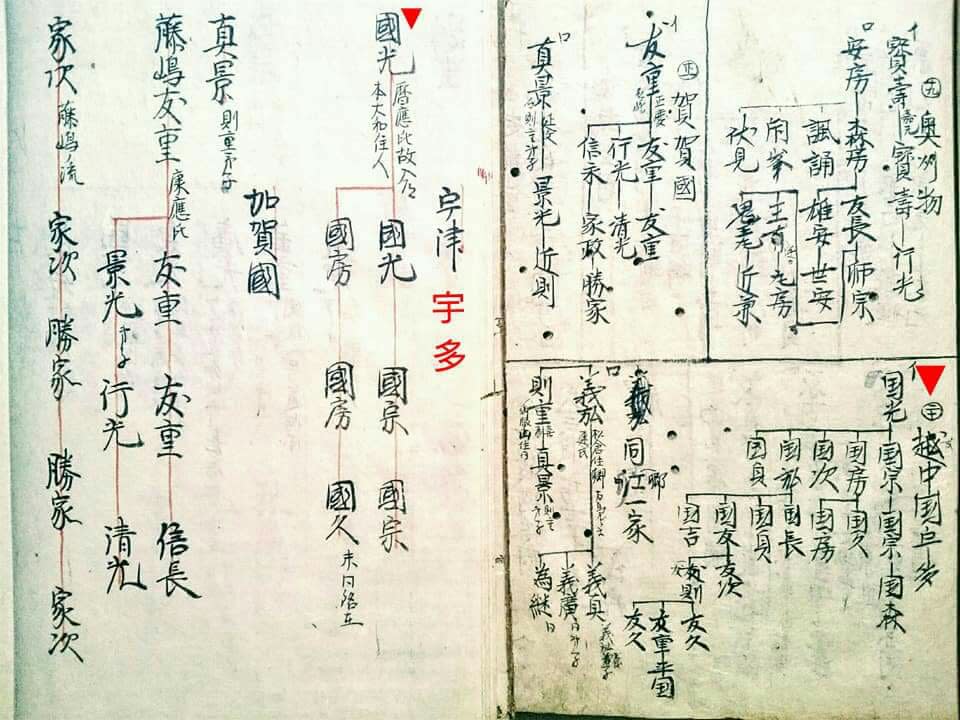

■越中刀工系図

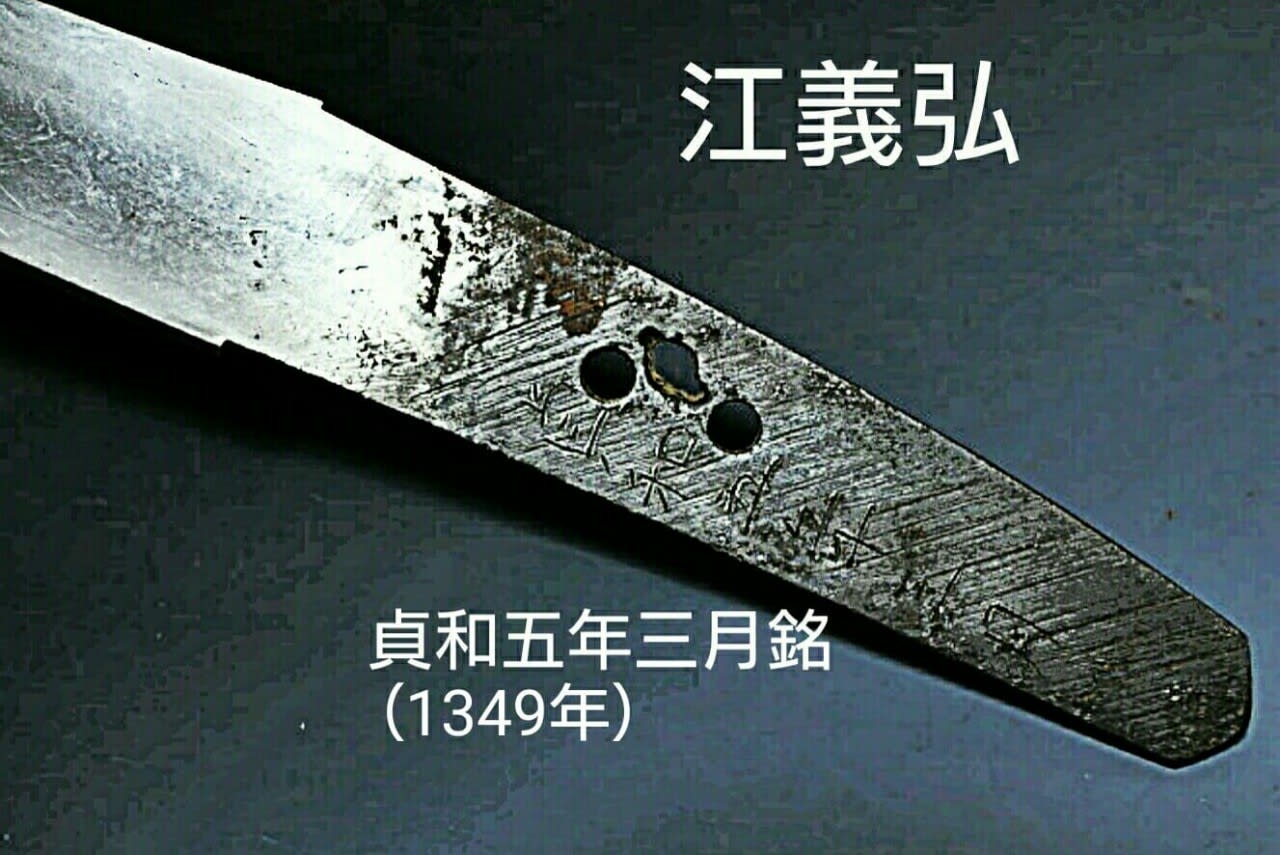

🔻しかし、「郷義弘」と近世の鑑定家が言う「郷」は「松倉郷」に住む「義弘」を指すが、江戸時代の鑑定書には「江」と記載され「江」は「大江氏」の事で、鎌倉時代の「巴御前」の一族の「中原氏」や鎌倉時代の「大江広元」の一族で、後の「毛利氏」が名乗ったとされ、現に「江義弘」と記銘された刀剣も確認している。この記銘の刀も多くは無いようだが、記録に拠ると「大江氏」が越中国の内島村(現在の高岡市内島村)を所領にしていた事が角川日本地名大辞典に記載されている。

【wikipedia;大江 広元(旧字体:廣元)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての朝臣。はじめは朝廷に仕える下級貴族(官人)だったが、鎌倉に下って源頼朝の側近となり、鎌倉幕府の政所初代別当を務め、幕府創設に貢献した。】 👇大江氏は今上天皇の直系祖先に当たると言う。

「毛利家文書」【貞和五年八月(1349年)】に記録に拠れば、「越中国内島村」は鎌倉時代に「毛利家家臣」の「長井道可」から嫡子「貞頼」に譲られ、「次女 ねす御前」に譲られている。(「萩藩閥閲」)➡(「角川日本地名大辞典」)

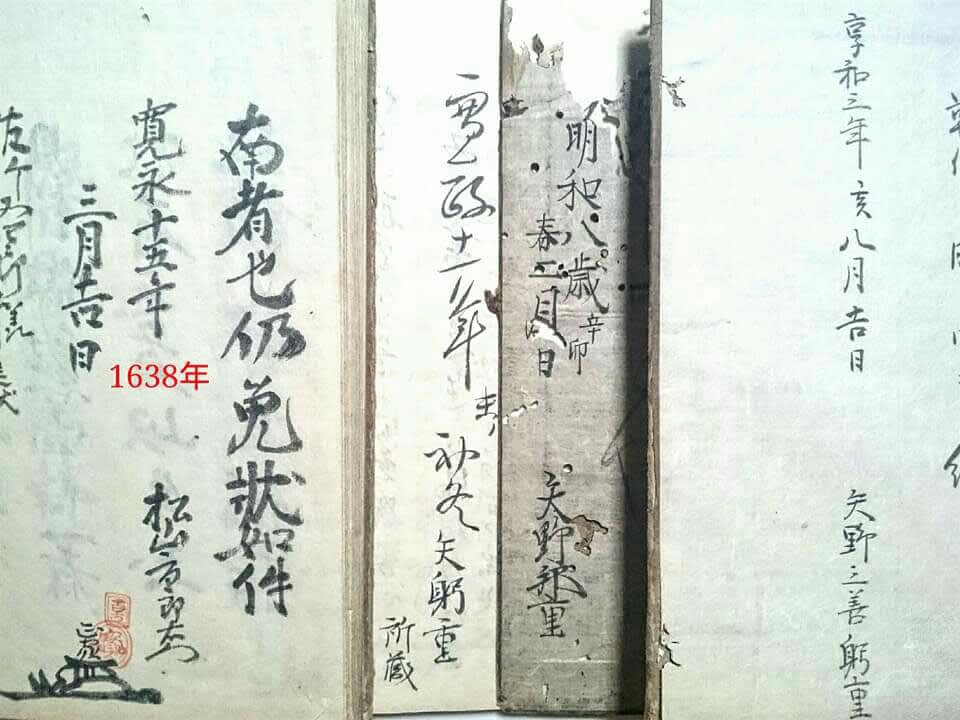

■越中の名刀として諸大名が欲しがった「郷義弘作」の刀は、作刀の時に殆ど銘を刻まなかった事から「郷とお化けは見た事が無い」と云われ、残存する「郷義弘」は全て刀剣鑑定家本阿弥の鑑定に依るもので専門家の中でも在銘の現物を見た人は居ないと云われる。近年、入手した江戸初期の鑑定家の所持した「刀剣鑑定書」には「越中刀工宇多派」の系図や押し型と併せて「郷義弘の押し型」が載っている。

この鑑定家のレベルは知り得ないが、江戸期を通じて一族で四代の鑑定家が居た様だ。

この鑑定書に掲載の「郷義弘」の押し型は今日拝見した徳川美術館所蔵の刀剣とは随分違う様に感じた。徳川家所蔵の物は無銘乍らスッキリと明るい地肌で在り、永年の刀剣管理の為に研ぎあげられている様だ。

■「郷義弘」は相模、又は鎌倉刀工の「新藤五国光の弟子 正宗」の弟子十哲の一人とされ、或いは系図では越中富山の呉羽山の麓の呉服郷(富山市五福)に工房を構えた佐伯則重の弟子ともされている。「則重」は近年、新藤五国光の弟子で正宗の兄弟子だったともされていると言う。本日の美術展には「正宗」や「則重」も展示される等、刀剣愛好家には垂涎の的の御宝ばかりだったが、これ等の刀工系図に付いては専門家にも異論が在り、「相州伝」・「鎌倉伝導」とされる「則重」や「義弘」にも「大和伝」や「城州(山城)伝」の景色が見られると鑑定されており、真の弟子系統には異論が在る様だ。

■「三人の刀工国光」の様々な意見

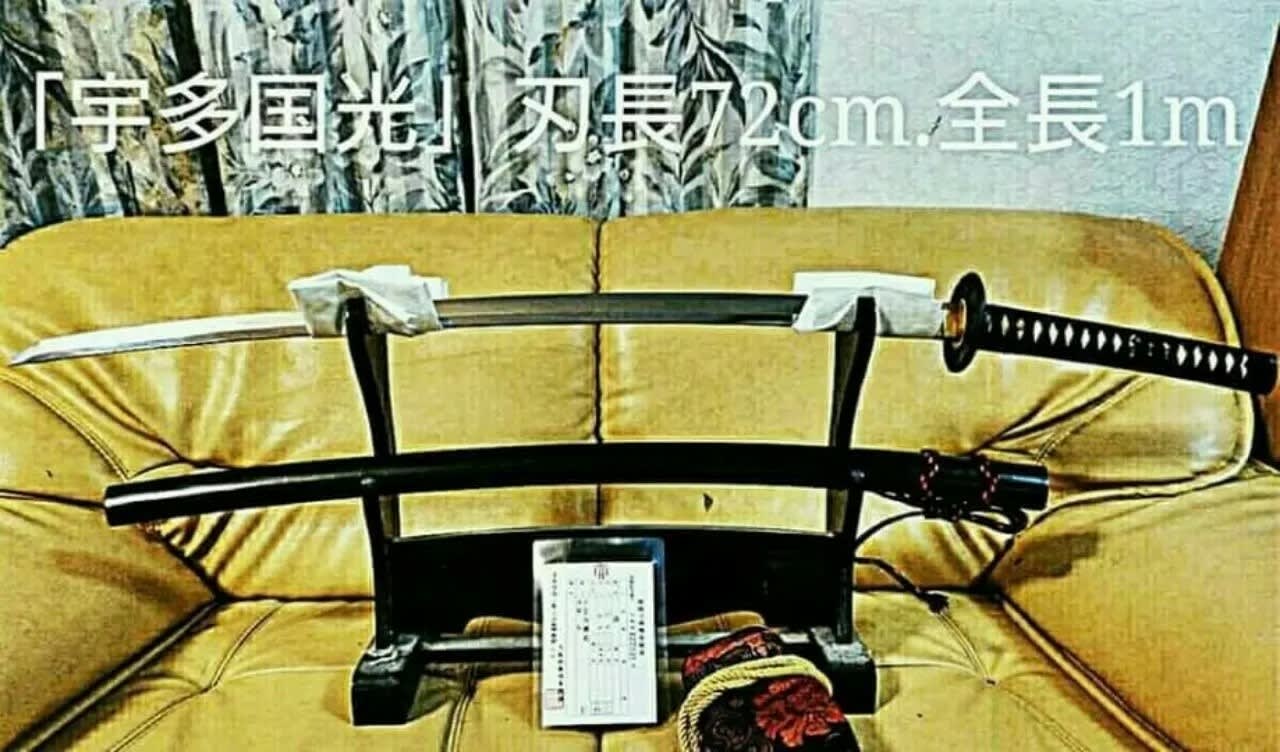

「国光」には前出の「新藤五国光」①、京都(山城国)「來国光」②、越中国吉岡庄(赤丸村領)三日市に大和国宇陀郡から移住した「宇多国光」③がおり、偶々、「則重」や「義弘」が「大和伝」、「城州伝」の特徴も見られると鑑定される事から、本来は「則重」・「義弘」との関係からこの「国光」は「新藤五国光」の事に成るのだが、鑑定家の中には「來国光」としたり「宇多国光」と記載されたりしているケースも在る様だ。

時代的には何れも鎌倉から室町時代の「古刀」と云われる時代で在る事から、銘の無い物は特に後から銘を打ち込んだり、鑑定で「鞘書き」と言って「鞘」に刀工銘を墨書して流通させていた為に中々、真贋を見分けるのは中々に難しい。近年は刀剣鑑定の団体が鑑定書を発行して流通しているが、中には鑑定書だけの売買も在る様で、刀装をしたものでは刀の現物を見ないと偽物に鑑定書が付けられているケースも在る。又、「古刀」は元々、長尺のものだったが、戦が地上戦から馬上戦に変わって来ると、「摺り上げ」と言って刀剣の束の部分を削って短くする様になった為に、束の部分に在った「銘」が消えてしまう。その為に古刀には銘の無い物は多くなる。又、昔は御客からの注文で作刀する時には「銘」を入れなかったとも云われ、在銘の刀剣を元々の長さで拝見する事は中々に難しい様だ。又、「刀身」自体が永年維持の為に繰返し研きあげられた為に表の鋼鉄部分が磨り減って芯の部分が露出して来ると言う。

専門的な「波紋」や刀身の柾目、木目紋等の奥深い部分を極めて、「刀剣観賞」を行う事は中々難しいらしい。又、維持する為には相当の維持費が掛かり、文化財でも在る刀剣を伝承するのは中々に難しい様だ。予算の無い博物館等では刀剣の寄附が有っても断る所も出ていると聞く。これからは専門的に刀剣を維持保存する「刀剣博物館」は必要で在り、最近、富山市内に開館した「森記念秋水美術館」は正に時宜を得た施設だ。この刀剣美術館には越中吉岡庄に栄えた「宇多刀工」の刀剣も収集している事から、「観光施設」としても公的な助成が在っても良いのでは無いか? 越中には著名な「宇多刀工」や「郷義弘」、「佐伯則重」等の有名な刀工が栄えた事から、寧ろ、この様な施設は富山県や高岡市等が設置すべき施設だろう。

特に「前田家の文化を引き継ぐと自負する高岡市」なら、観光誘致の為にも開設すべき施設だろう ❗

■「越中吉岡庄」(高岡市福岡町赤丸)に栄えた「宇多刀工」