『物部連』を賜った『大新河命』の祖の【宇摩志麻治命ウマシマジノミコト】は『人皇初代神武天皇』に仕えて「大神」を齋き奉ったと云う。

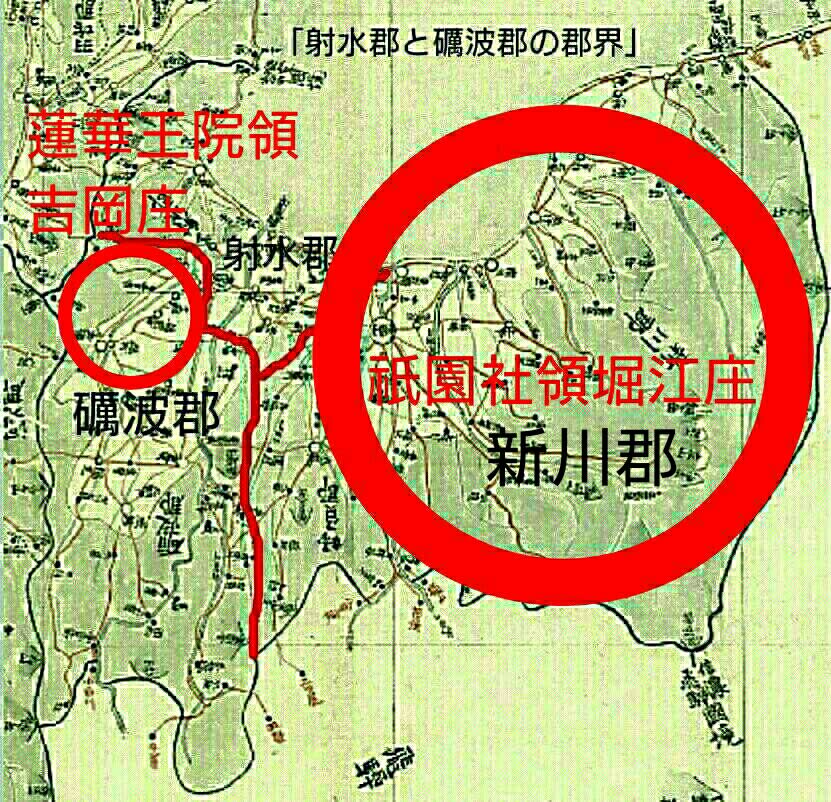

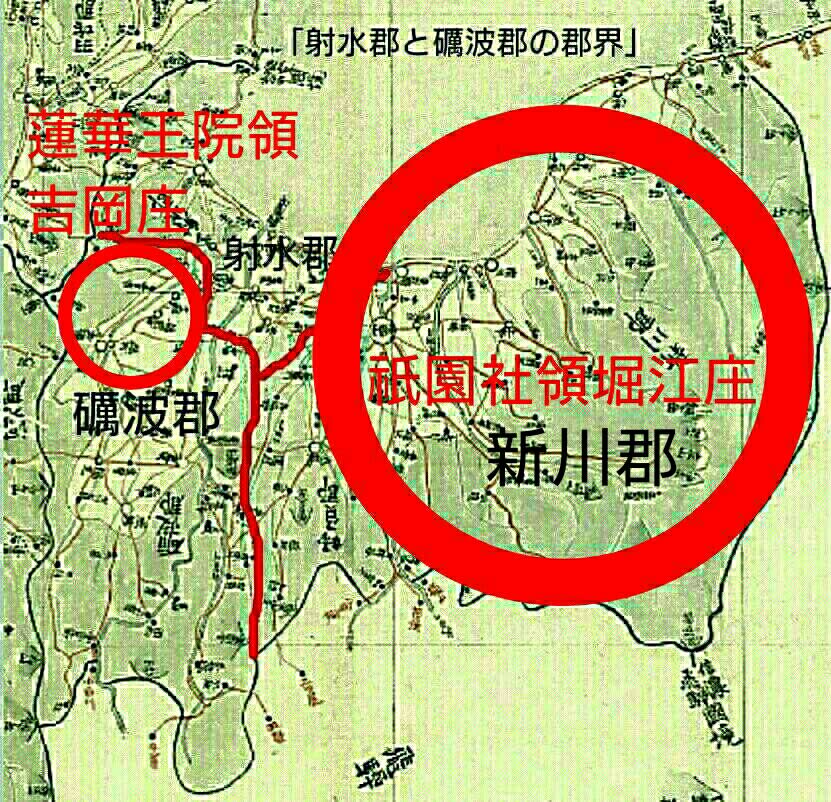

『越中国』の「新川郡ニイカワグン」と「利波郡トナミグン」

■富山県東部に「新川郡」が在り、富山市新庄町には「新川神社」が祀られている。

神社由緒に

【大己貴命・白山比咩命・天照皇大神・菅原道真公を主祭神とし、琴比羅神・建御名方命を合せ祀る。大己貴命を「大新川命」、白山比咩命を「大新川姫命」と称して尊崇されており、『国史大系』では新川郡の地名は「大新川命」に因むものとしている。

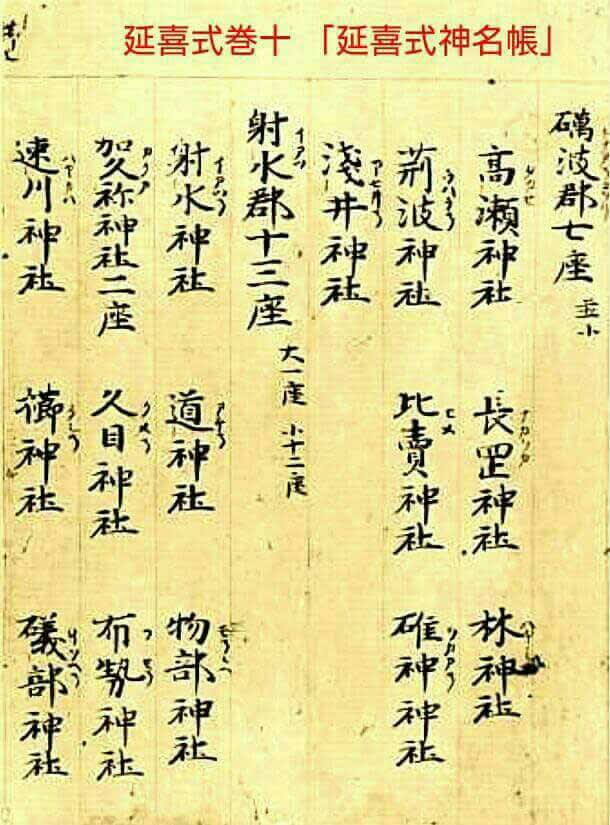

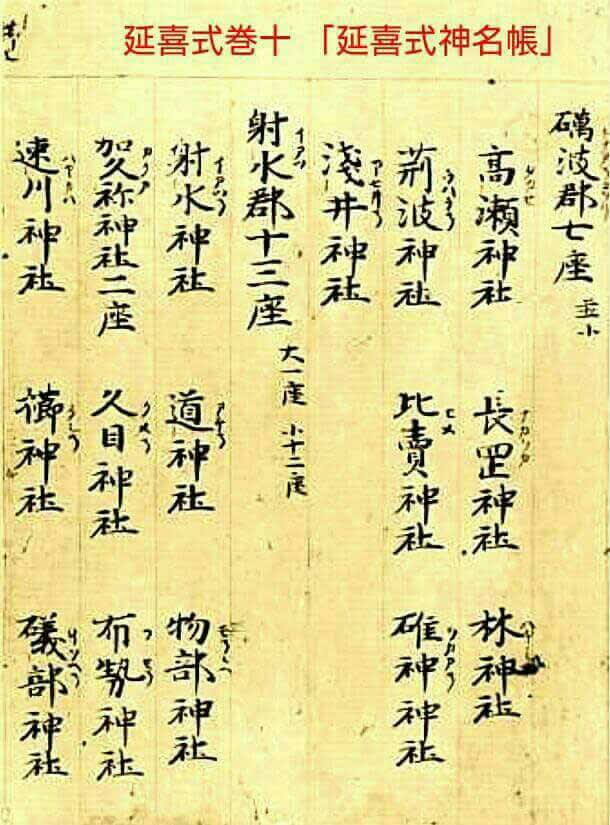

『日本三代実録』貞観9年(867年)2月27日条に「正五位上、新川神に従四位下を授く」という記述が初見で、同18年7月11日には従四位上に昇叙されているが(同書)、『延喜式神名帳』の記載はない。】

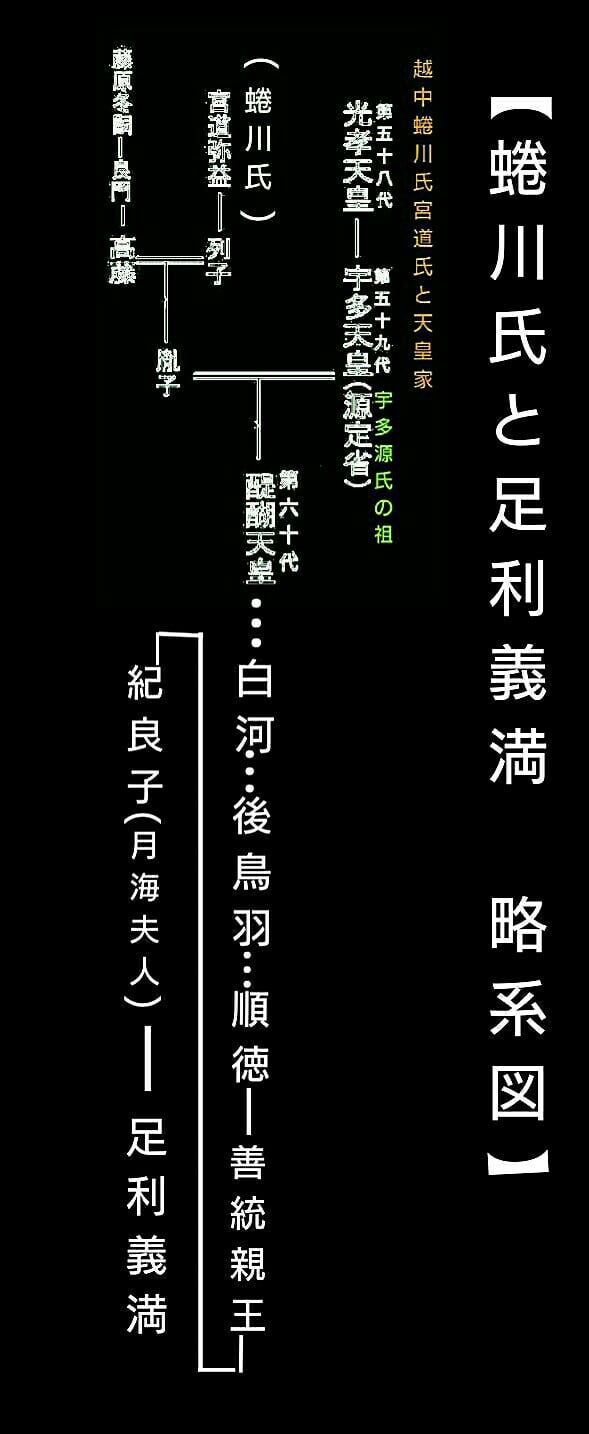

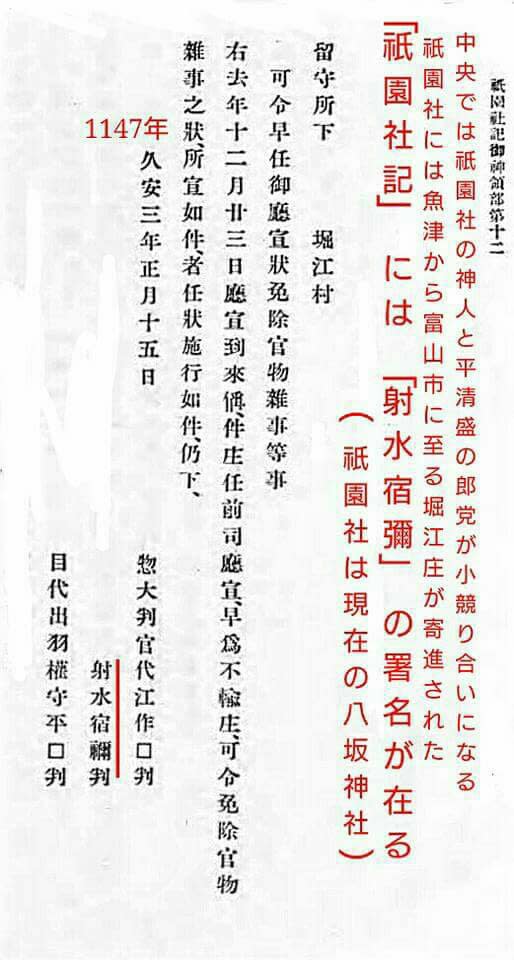

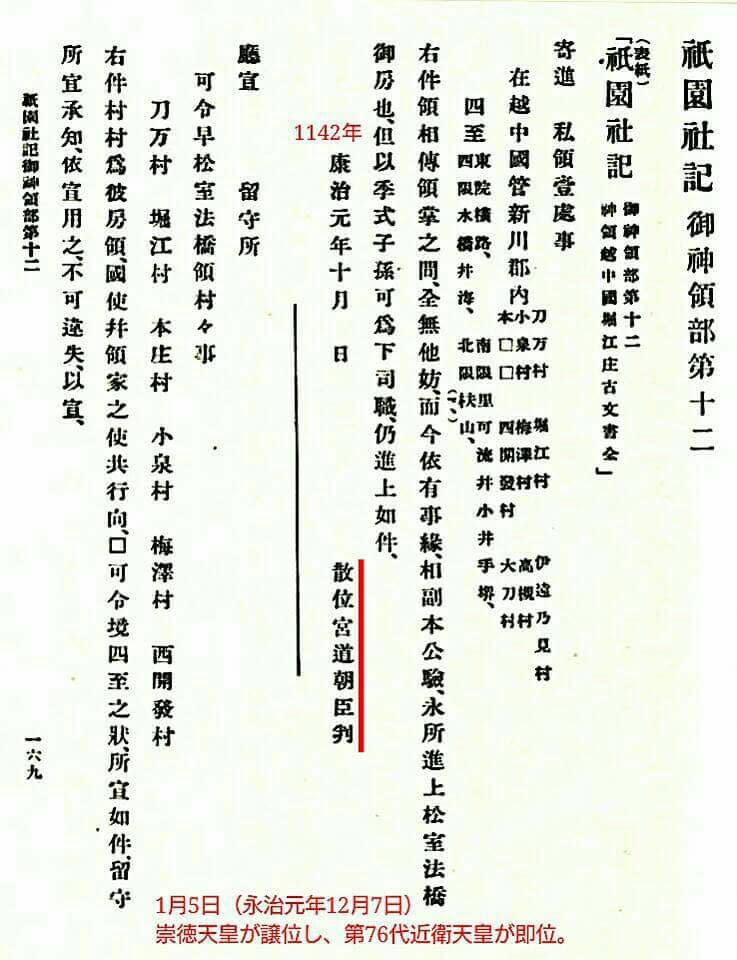

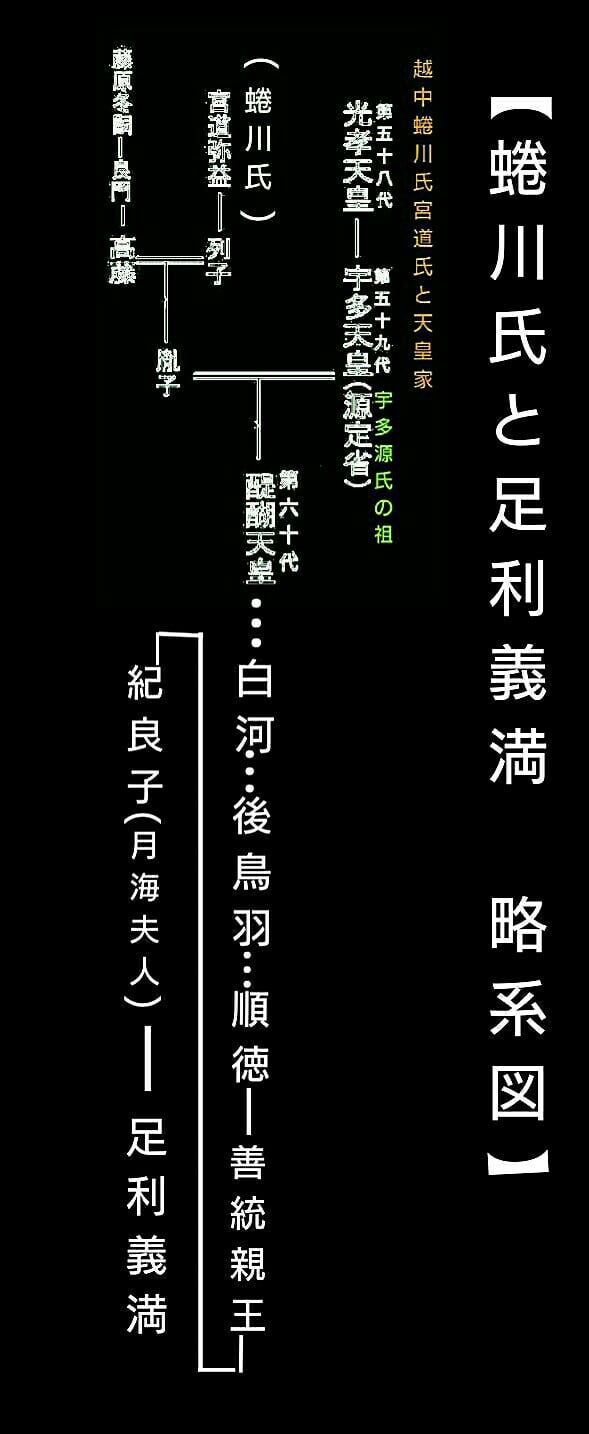

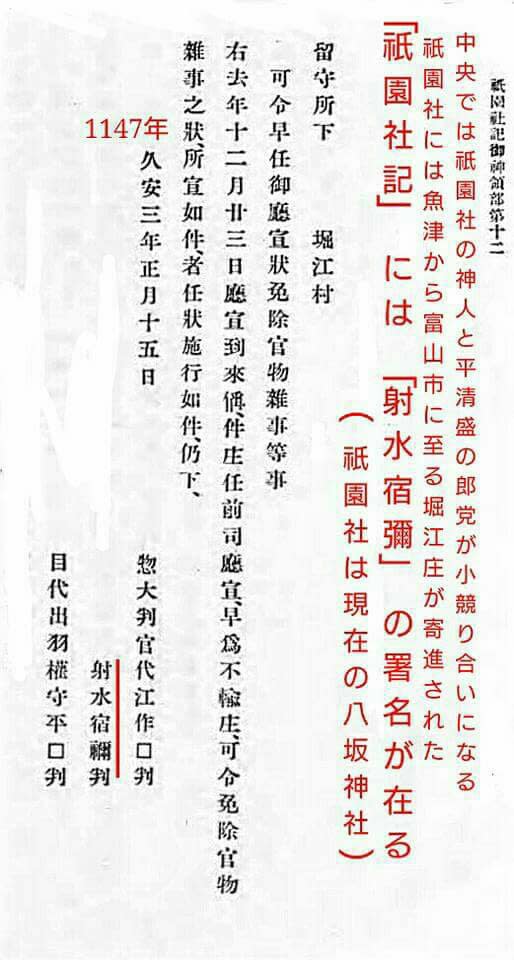

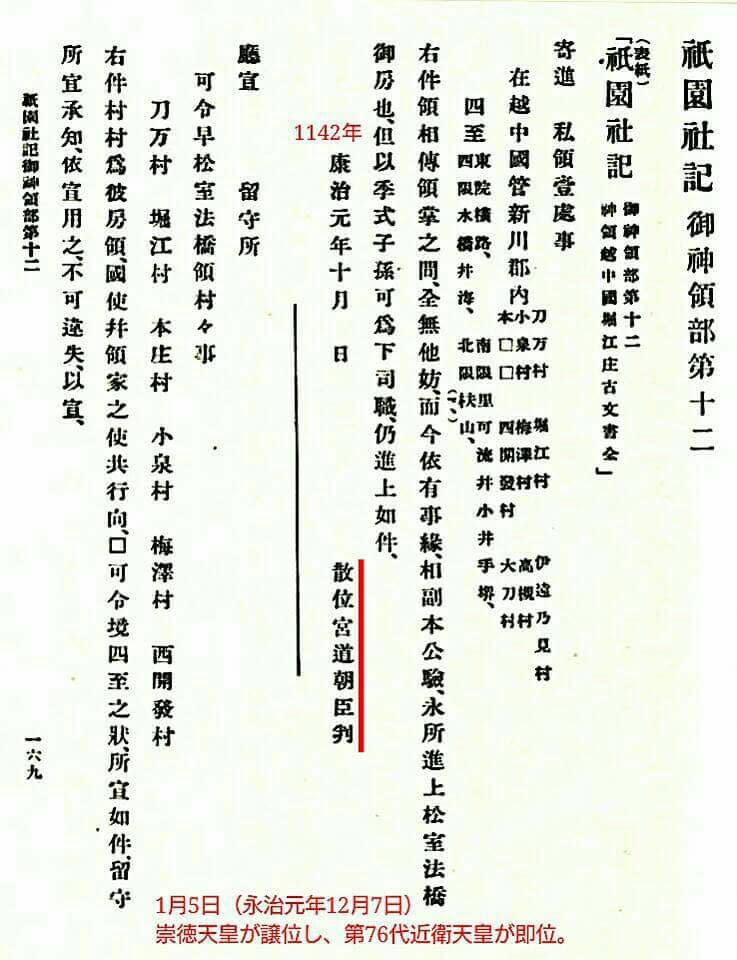

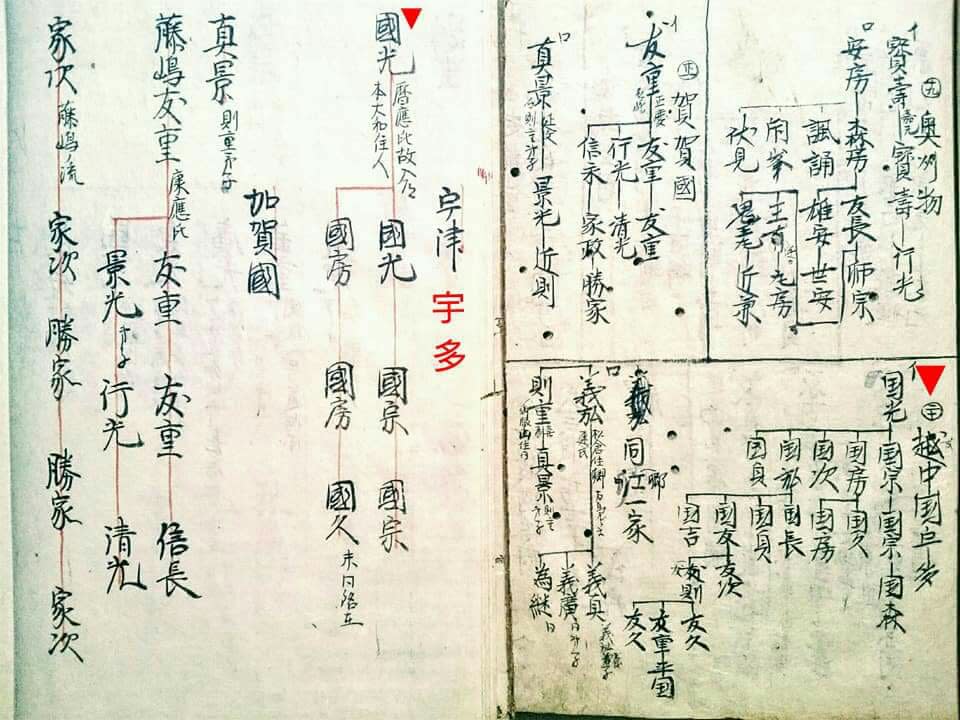

と在り、この地域は古くは京都の「祇園社」(※現在の「八坂神社」)の庄園で在り、京都の宇治を本源とする「宮道氏 ミヤジシ」が統治した。その「道道氏」の末裔が後に、富山市蜷川郷に城を構えて現在、「最勝寺」の在る地に「蜷川城」を構えた。この一族からは「宇多天皇」の中宮「胤子」を輩出して、室町時代にはその子孫の「紀良子(※月海夫人)」は室町幕府第三代将軍「足利義満」を産んだ。この「蜷川氏」は滑川に城を構え、新川郡一帯を統治すると共に、越中西部の「利波郡」を知行されたと云う。(※「蜷川の郷土史」)

「足利義満」の近臣として「政所代」を勤めた「蜷川氏」からは、「一休さん」にも登場する「連歌」の「宗祇」の高弟「蜷川新右衛門」を輩出しており、「蜷川家文書」には「蜷川新右衛門からの阿努庄代官神保氏に宛てた書状」が遺されている。

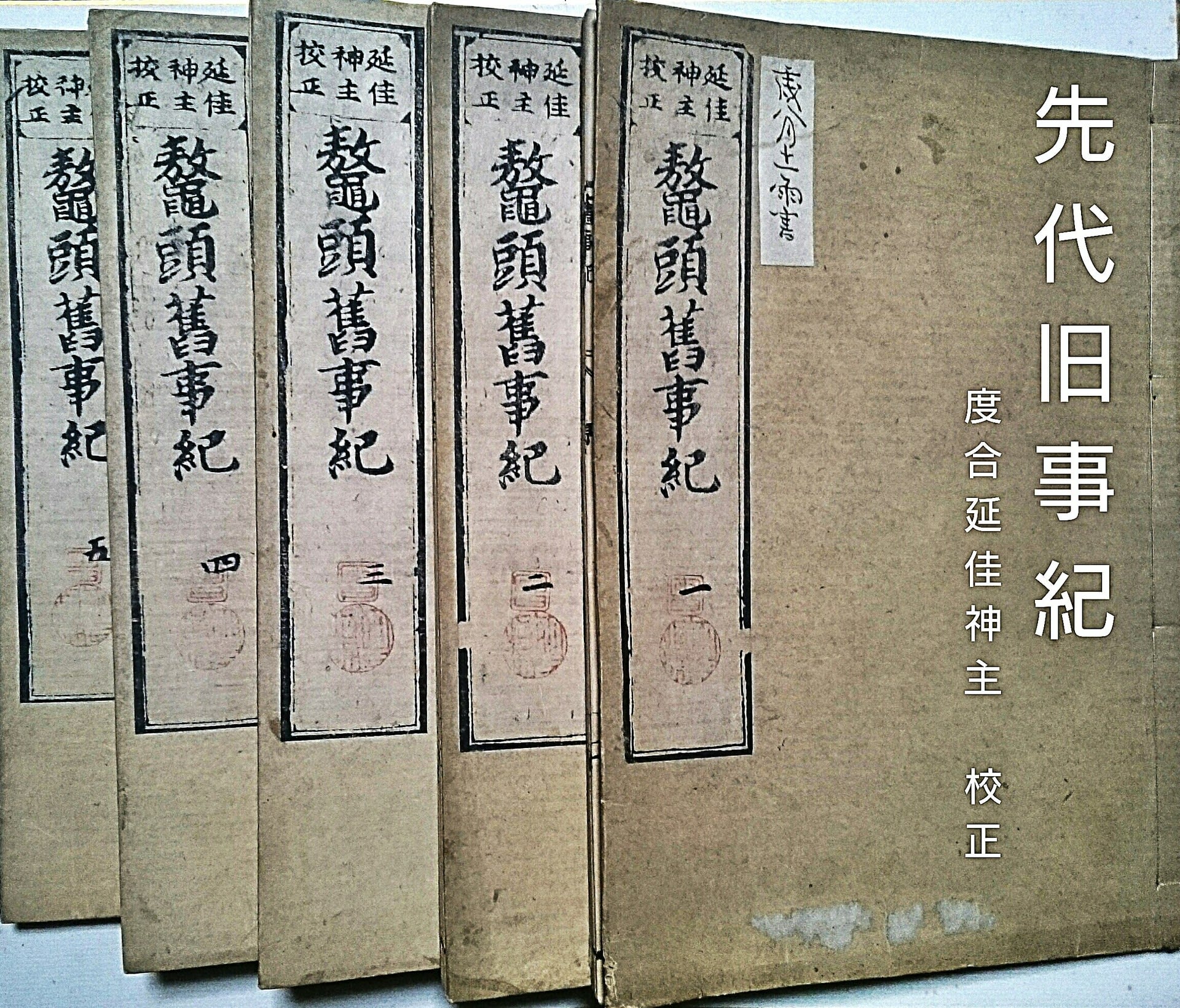

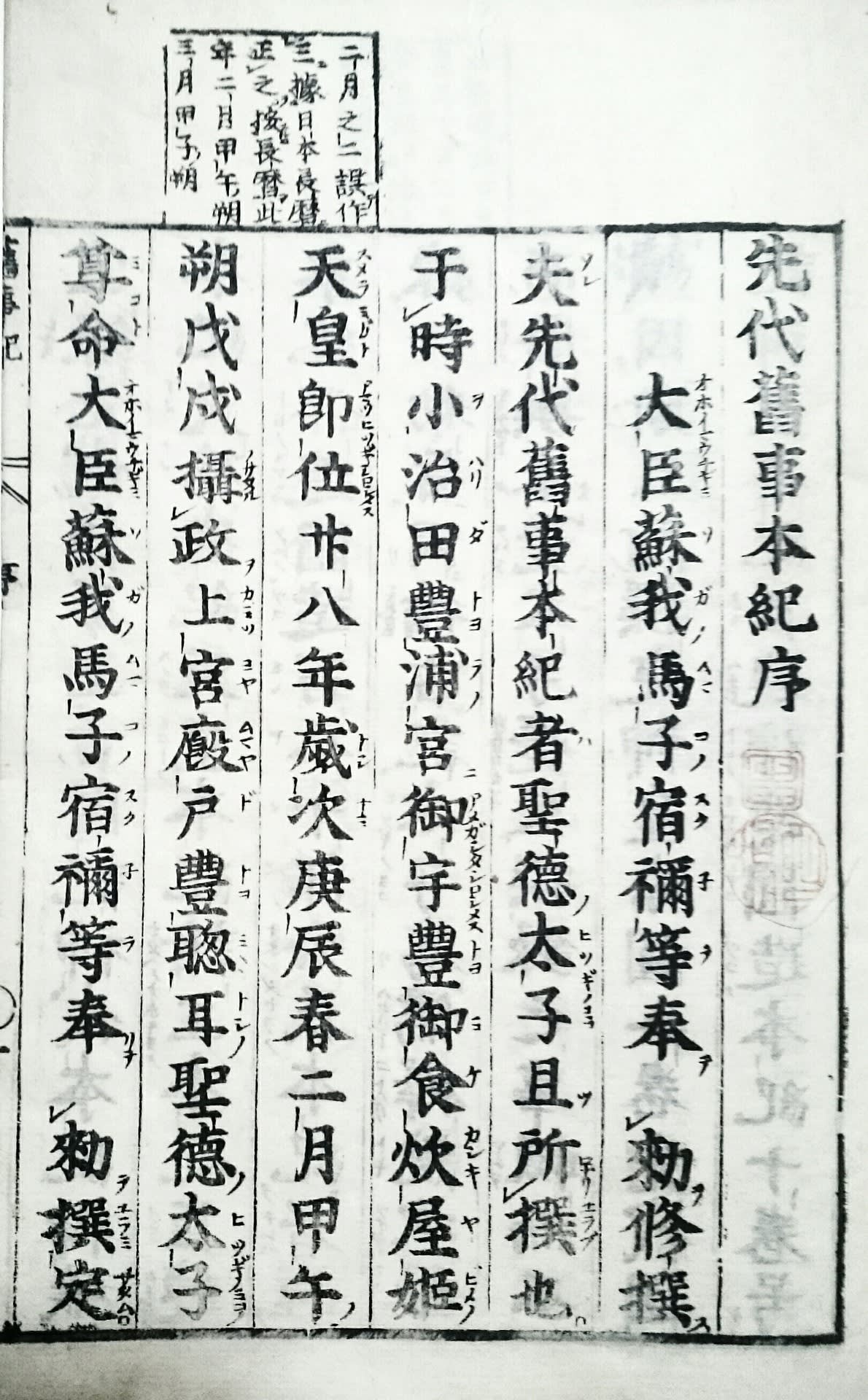

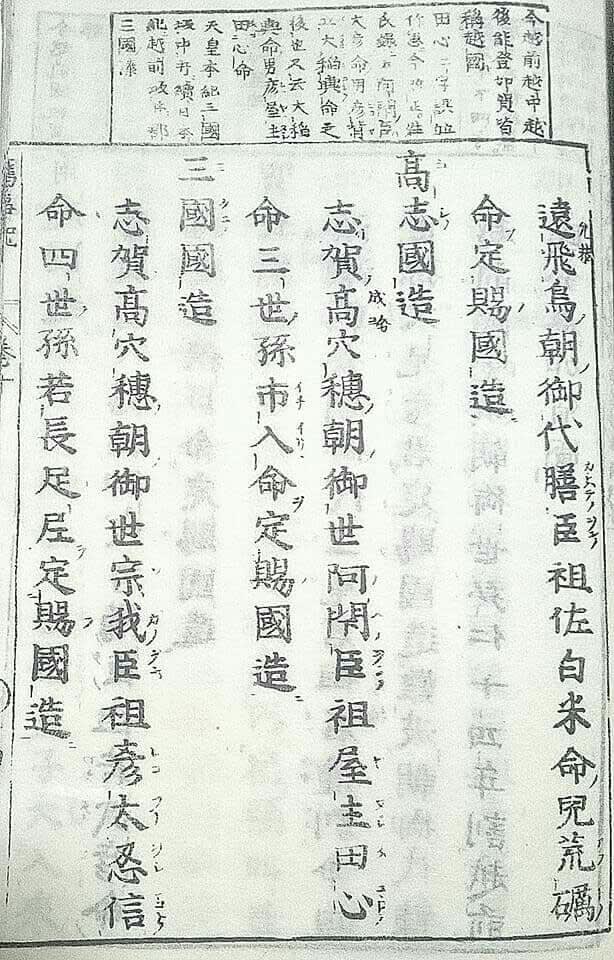

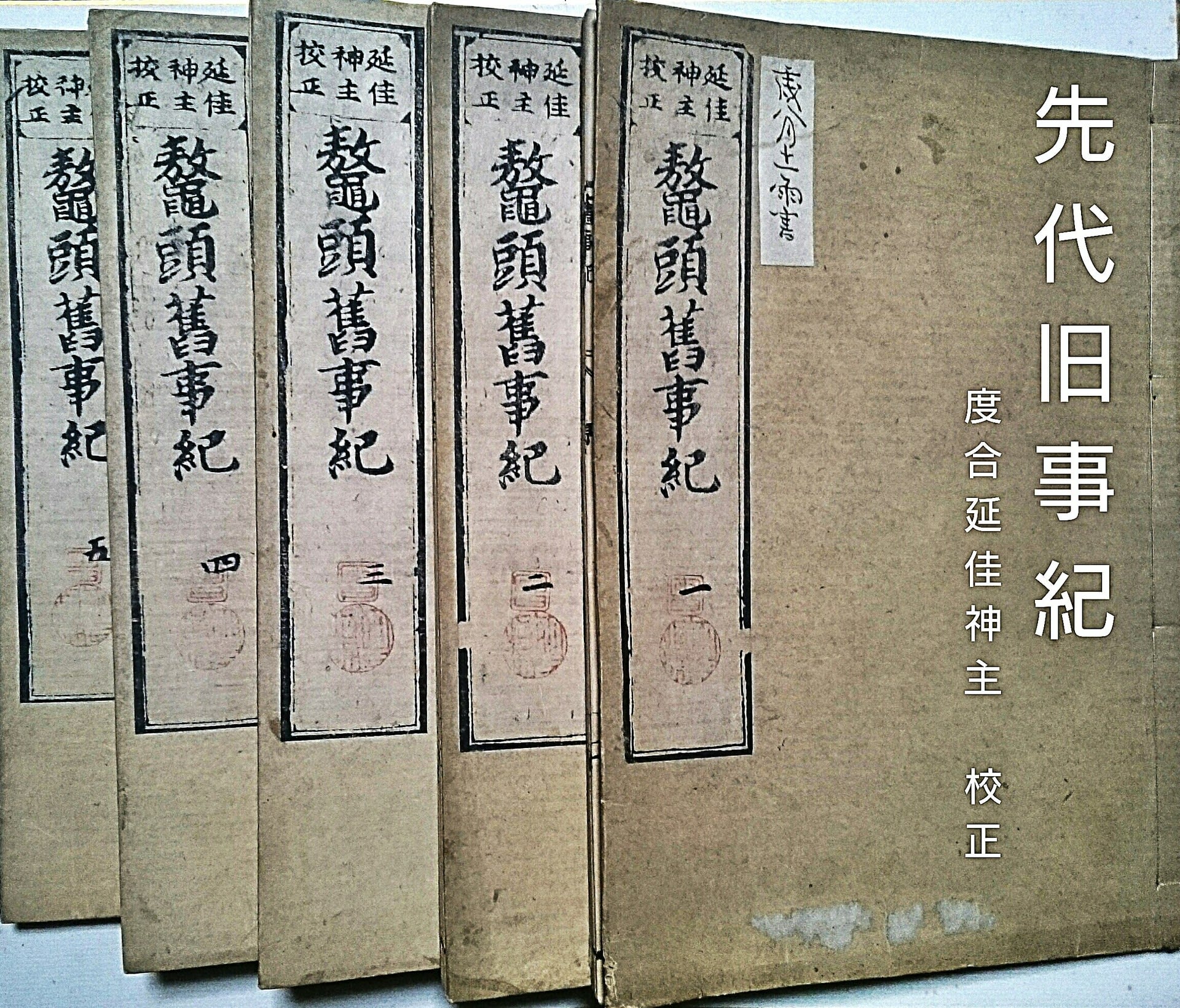

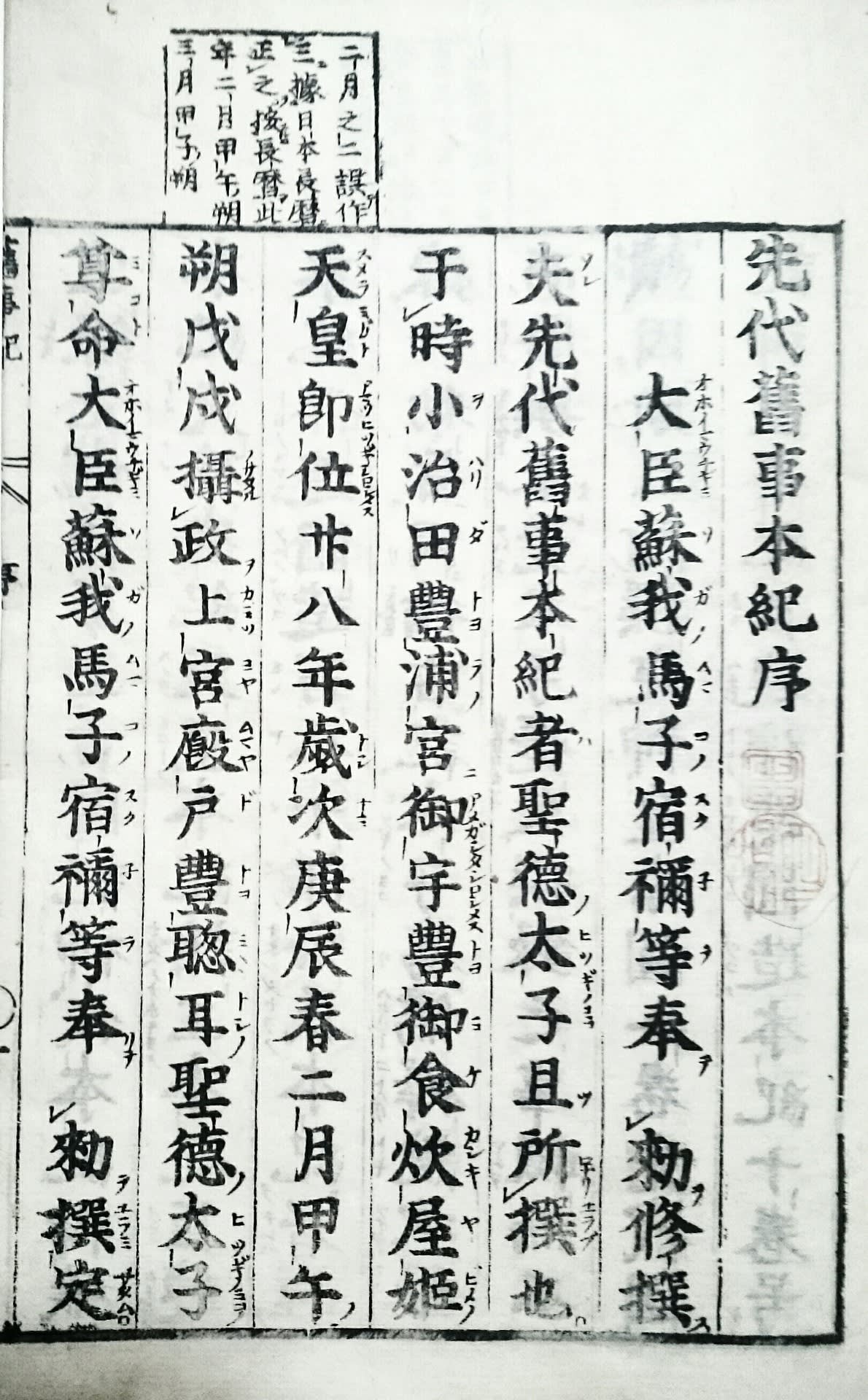

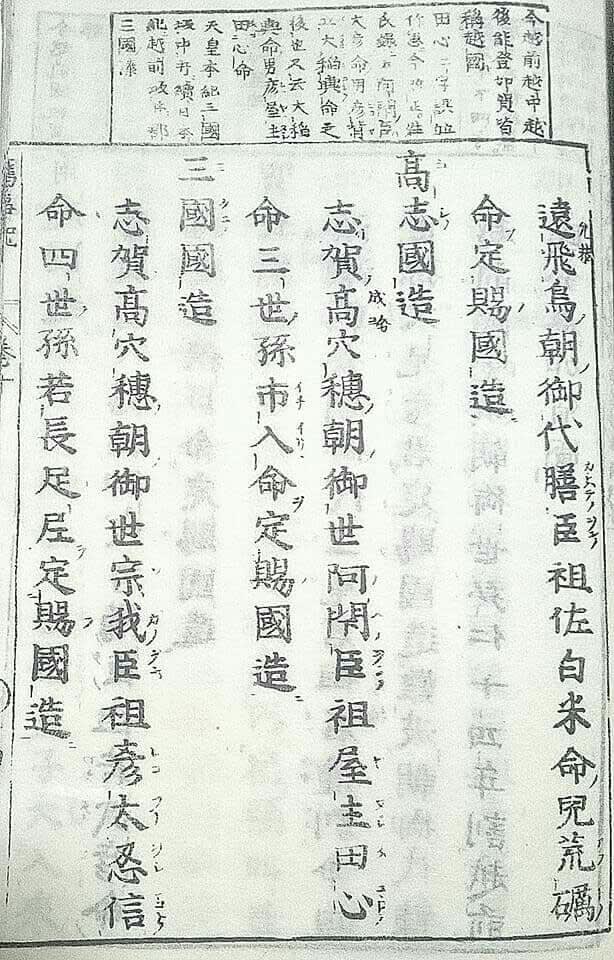

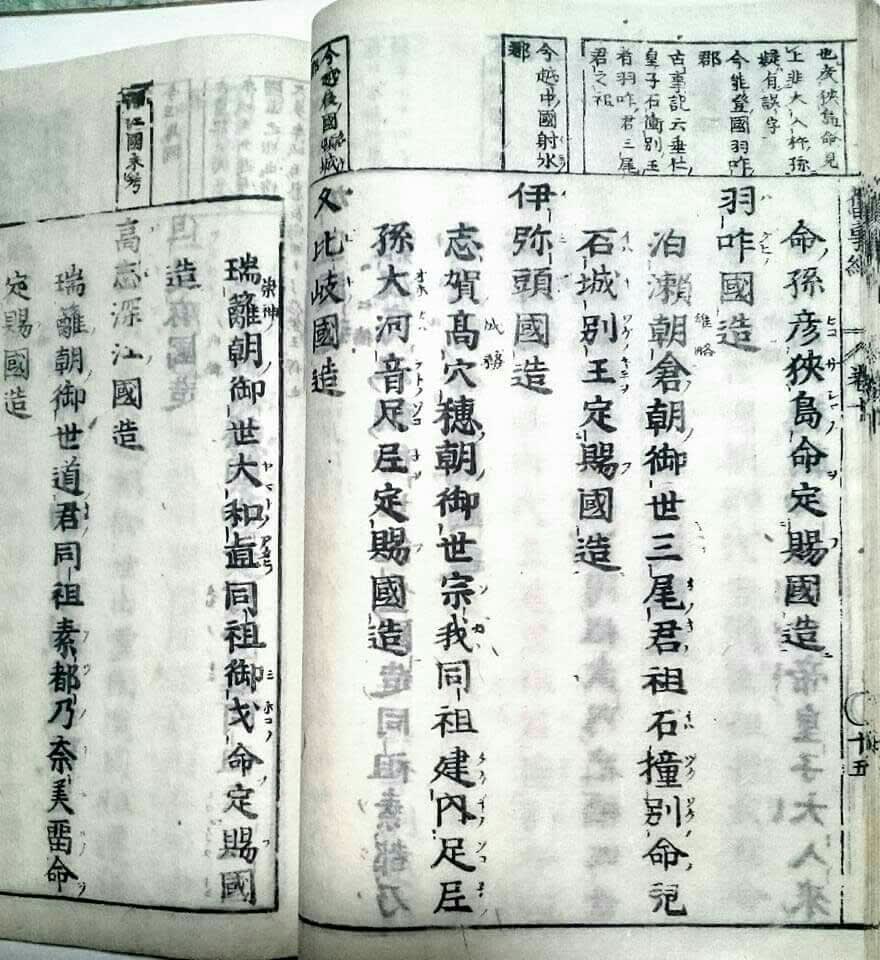

■この「新川命」については、「蘇我馬子」が勅を奉じて修撰したとされる「先代旧事紀」の「巻第五 天孫本紀」に記されている。

【天孫の天津火瓊瓊杵尊ニニギノミコトの孫の磐余彦尊イワヨヒコノミコトが天下を治めようと軍を興して東征された。往々に命令に従わない者が鉢のごとく起こり、従わなかった。中州の豪雄の長髄彦ナガスネヒコは饒速日尊ニギハヤヒノミコトの御子の宇摩志麻治命ウマシマジノミコトを推して君として遣えていた。長髄彦は「天神の御子は二人も居る訳が無い。私は他に居られる事を知らない。」

と言い、兵を整え防ぎ戦った。天孫の軍は連戦したけれども勝つ事が出来なかった。この時、宇摩志麻治命は舅の作戦に従わず、帰ってきたところを誅殺した。そして、衆を率いて帰順された。時に天孫は宇摩志麻治命に「長髄彦の人となりは狂迷であった。兵の勢いが猛々しく、敵として戦ったが、勝つ事が難しかった。舅の作戦に従わず、軍を率いて帰順したので官軍との戦いは終わった。朕はその忠節を喜ばしく思う。」と仰った。宇摩志麻治命は天神の御祖が先祖の饒速日尊に授けた「天璽瑞宝十種アメノシルシノミズノタカラトクサ」を天孫に奉り献上した。天孫は大いに喜ばれ大変寵愛された。また、宇摩志麻治命は天物部を率いて荒々しく逆らうものを平定して行った。また、軍を率いて海内を平定し報告した。天孫の「磐余命イワレヒコノミコト」は役人に命じて都を造り始められた。】

(※富山県郷土史会発行の「越中古事記」に「長髄彦」が登場する。「中州の豪雄の長髄彦」とは「高志国」の豪雄の長髄彦と云う事か?)

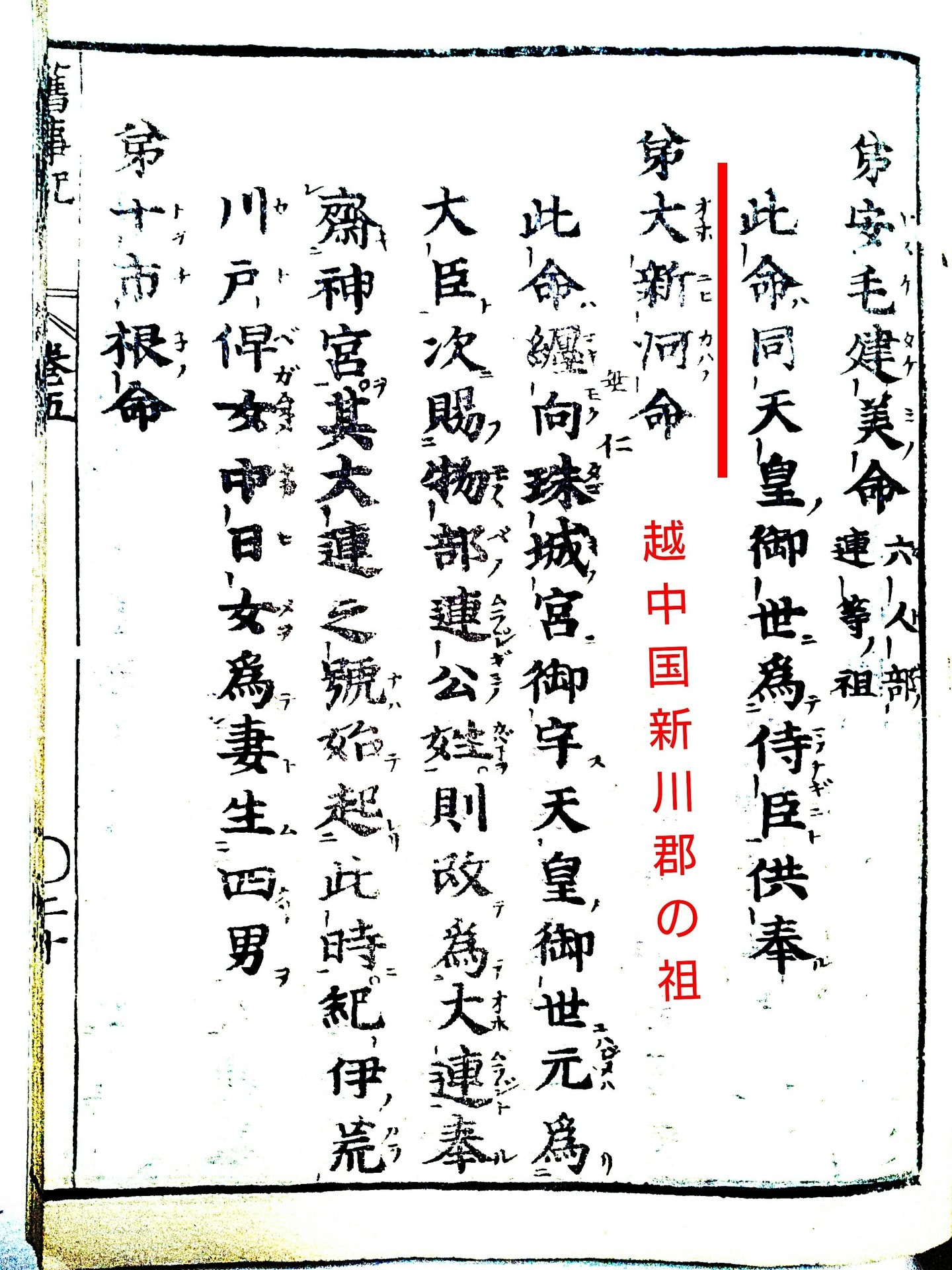

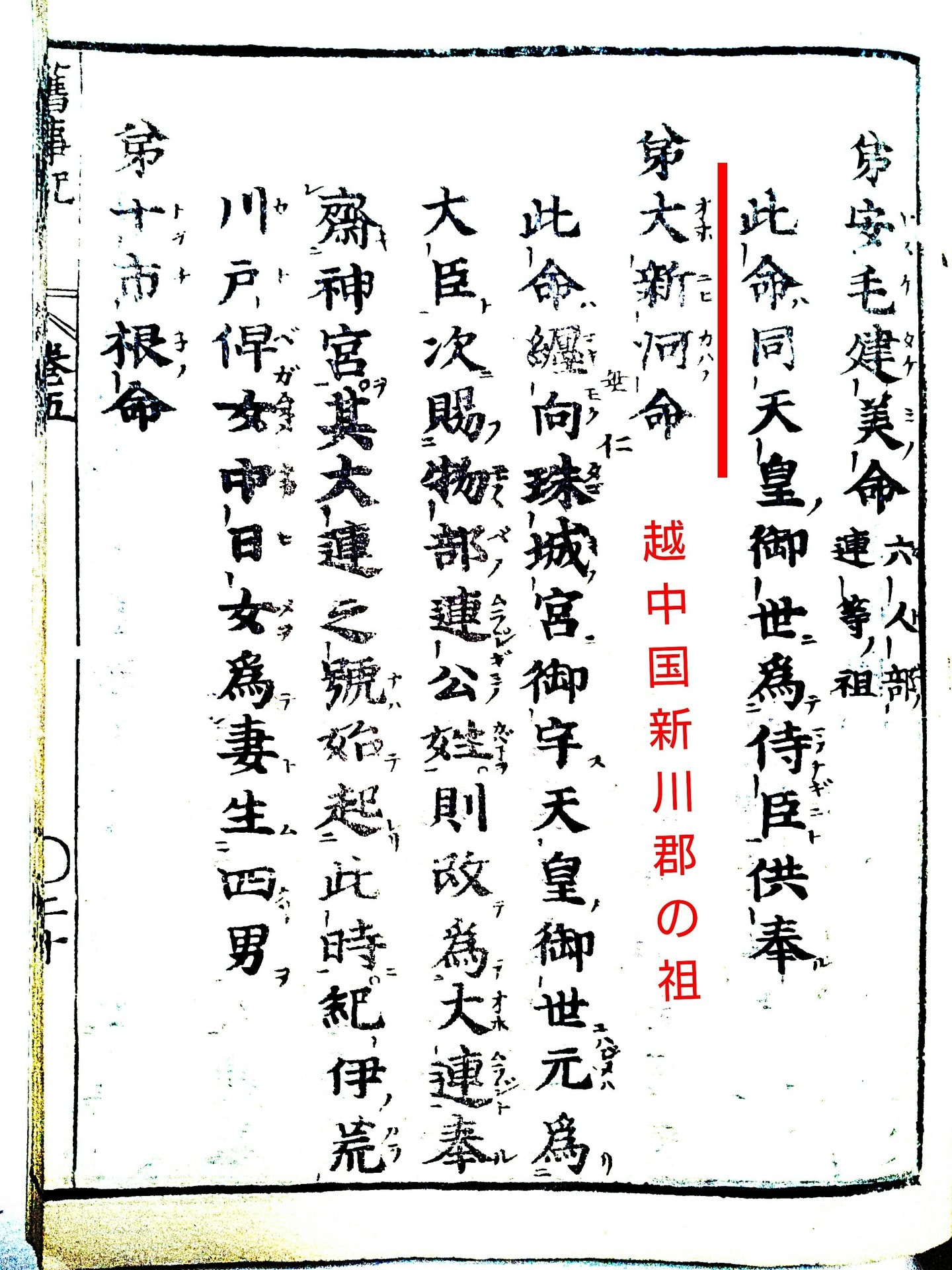

■「先代旧事紀 巻五」には、天孫の「瓊瓊杵尊」の十八世孫の「尾治乙訓與止連オワリノオトクニヨジノムラジ」の弟の「宇摩志麻治命」の七世孫の『大新河命オオニイカワノミコト』について記している。

(※「瓊瓊杵尊」は富山県射水郡の「延喜式内社二上射水神社」・「延喜式式内社福田荊波神社」の主祭神でも在り、その妻の「木花咲夜比売」は石川県と福井県に股がる「白山信仰」の本山の「白山比咩神社」の御神体で在り、白山を開いたとされる「泰澄大師」が初めて「赤丸浅井神社」に僧坊を結んだと伝わる「延喜式内社赤丸浅井神社」にも併神として祀られている。)

⇒『大新河命』は『垂仁天皇』(※皇室系譜第11代天皇。『日本書紀』では「活目入彦五十狭茅尊イクメイリヒコイサチノミコト」とされる崇神スジン天皇の第3子。)の時に大臣と成り、【物部連公モノノベムラジノキミ】の姓を賜ったと云う。この「物部大連」の号はこれが始まりで在る。

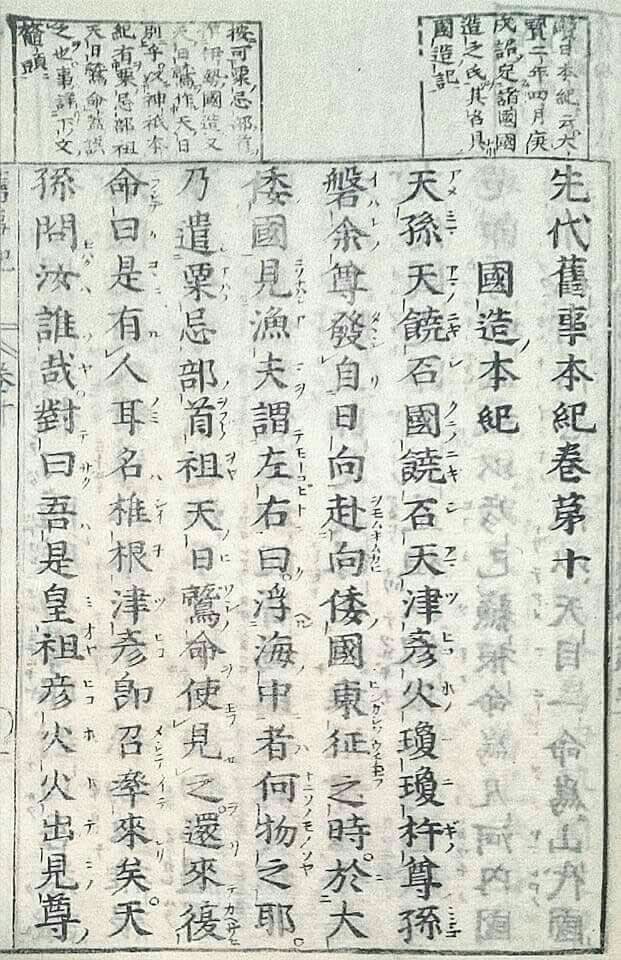

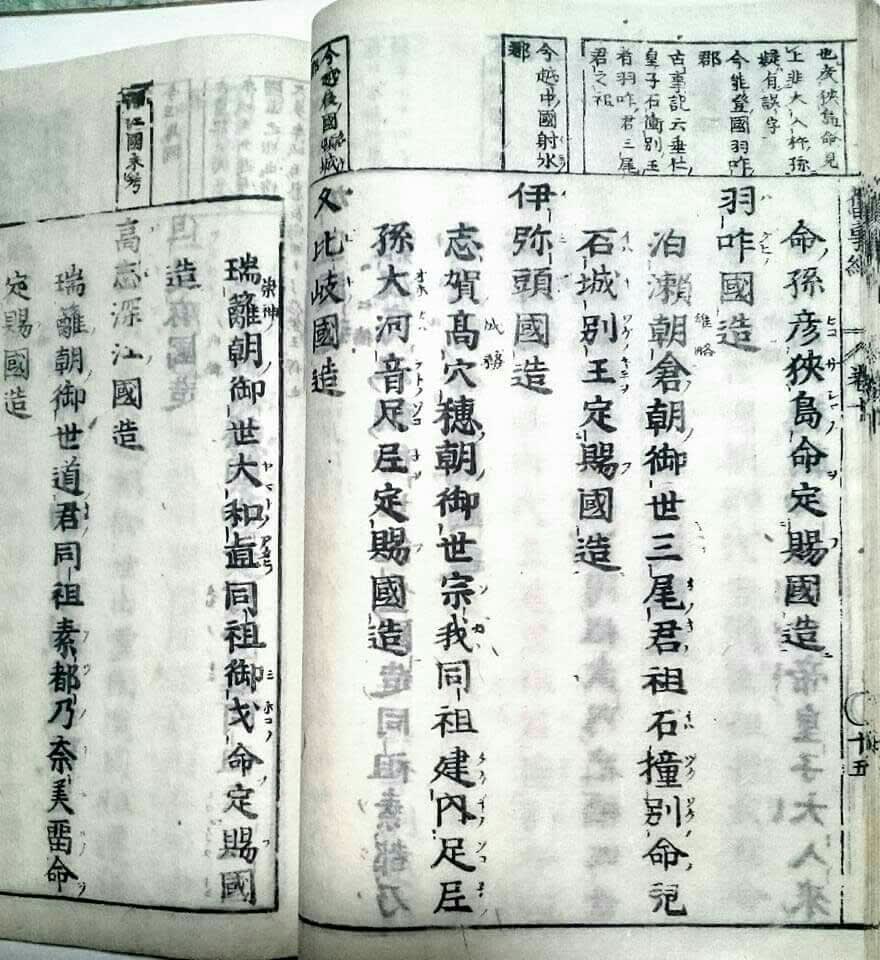

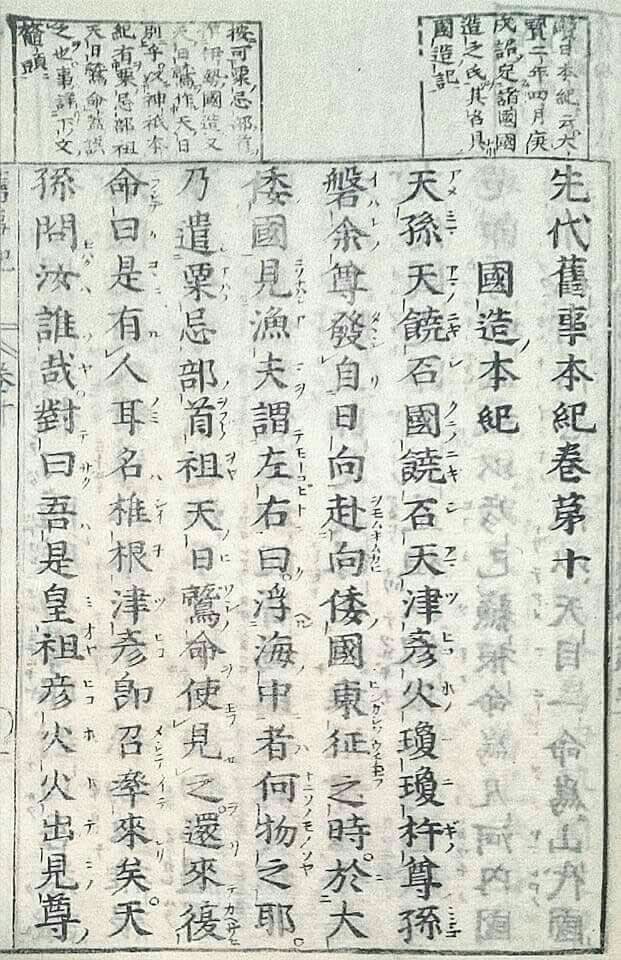

■【先代旧事紀 巻十】には、全国の『国造』について記された『国造本紀』が記載されている。

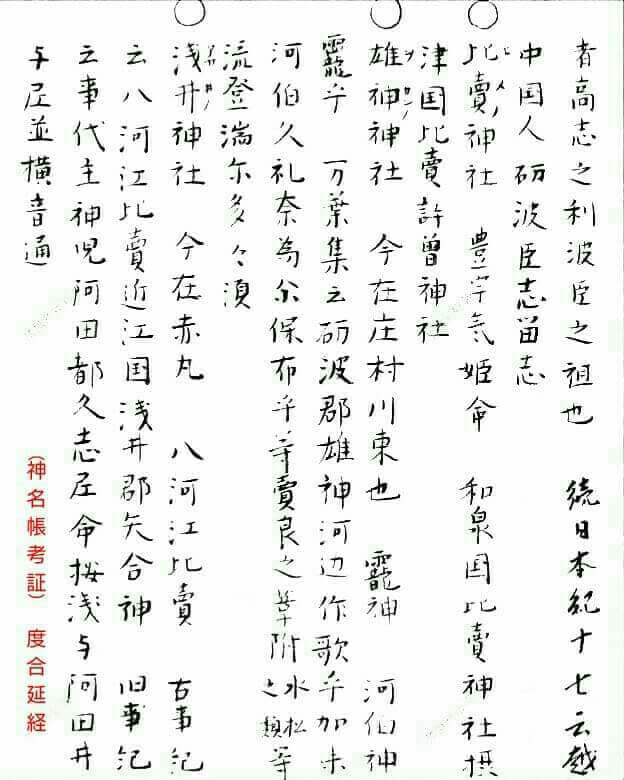

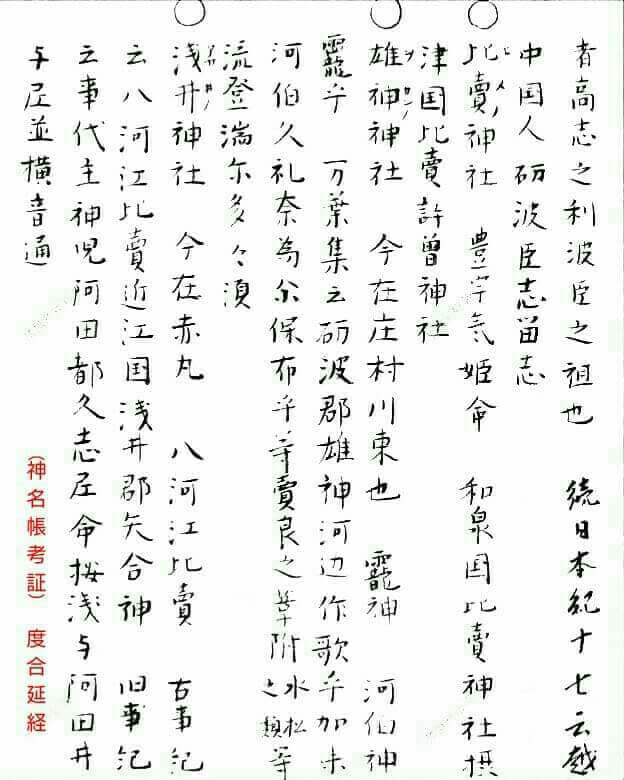

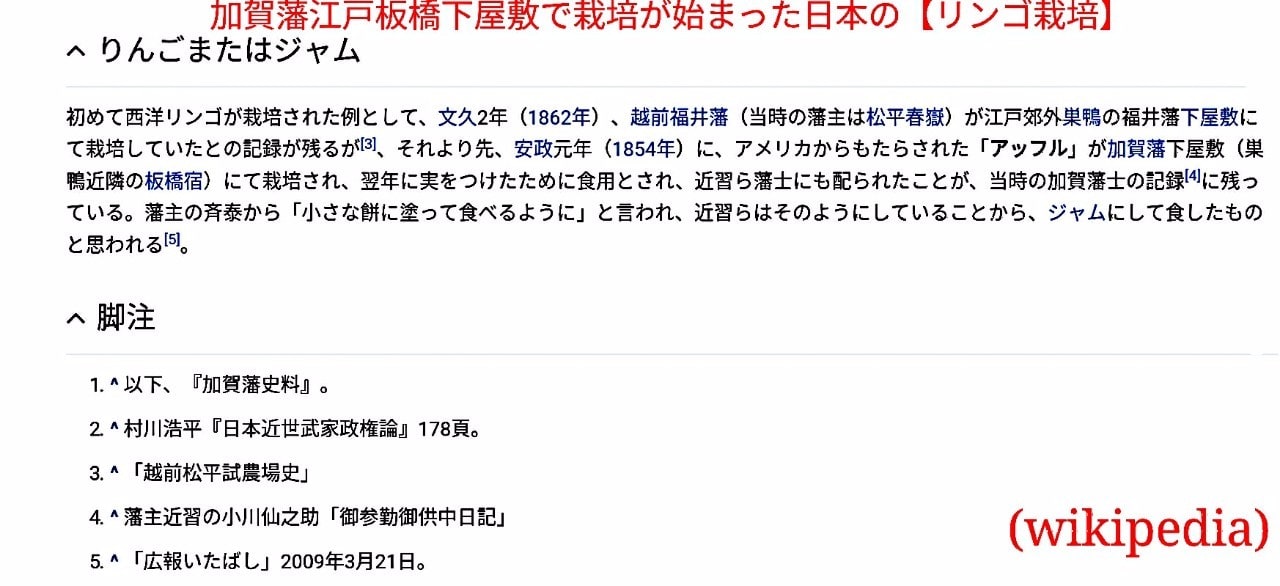

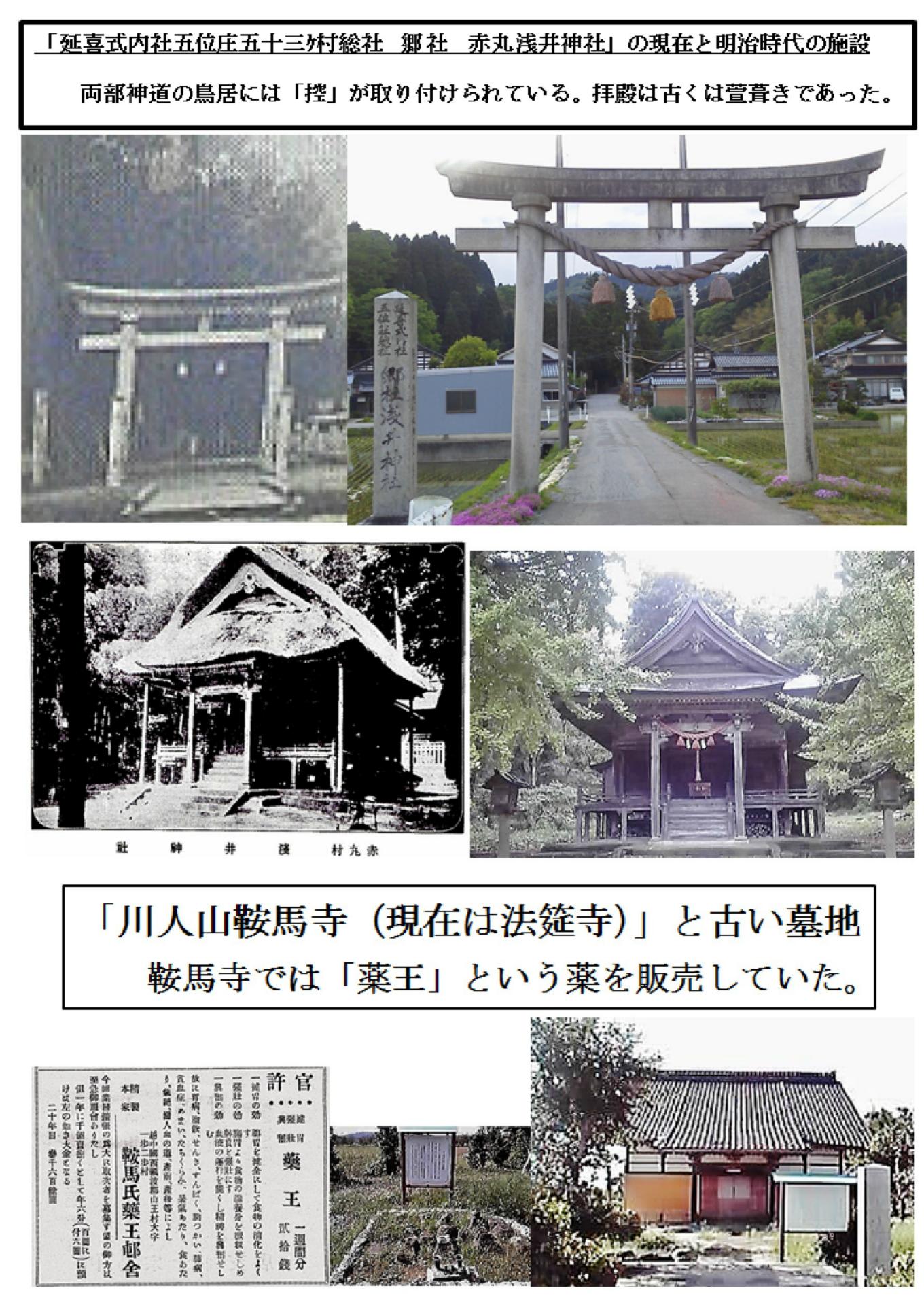

■「度合延佳」の著作『神名帳考証』に掲載される越中国利波郡の「延喜式内社 五位庄惣社 赤丸浅井神社」

(※「惣社」とは朝廷や国司が幣帛を捧げる時に地域の代表として参詣した神社を云う。)

『越中国』の「新川郡ニイカワグン」と「利波郡トナミグン」

■富山県東部に「新川郡」が在り、富山市新庄町には「新川神社」が祀られている。

神社由緒に

【大己貴命・白山比咩命・天照皇大神・菅原道真公を主祭神とし、琴比羅神・建御名方命を合せ祀る。大己貴命を「大新川命」、白山比咩命を「大新川姫命」と称して尊崇されており、『国史大系』では新川郡の地名は「大新川命」に因むものとしている。

『日本三代実録』貞観9年(867年)2月27日条に「正五位上、新川神に従四位下を授く」という記述が初見で、同18年7月11日には従四位上に昇叙されているが(同書)、『延喜式神名帳』の記載はない。】

と在り、この地域は古くは京都の「祇園社」(※現在の「八坂神社」)の庄園で在り、京都の宇治を本源とする「宮道氏 ミヤジシ」が統治した。その「道道氏」の末裔が後に、富山市蜷川郷に城を構えて現在、「最勝寺」の在る地に「蜷川城」を構えた。この一族からは「宇多天皇」の中宮「胤子」を輩出して、室町時代にはその子孫の「紀良子(※月海夫人)」は室町幕府第三代将軍「足利義満」を産んだ。この「蜷川氏」は滑川に城を構え、新川郡一帯を統治すると共に、越中西部の「利波郡」を知行されたと云う。(※「蜷川の郷土史」)

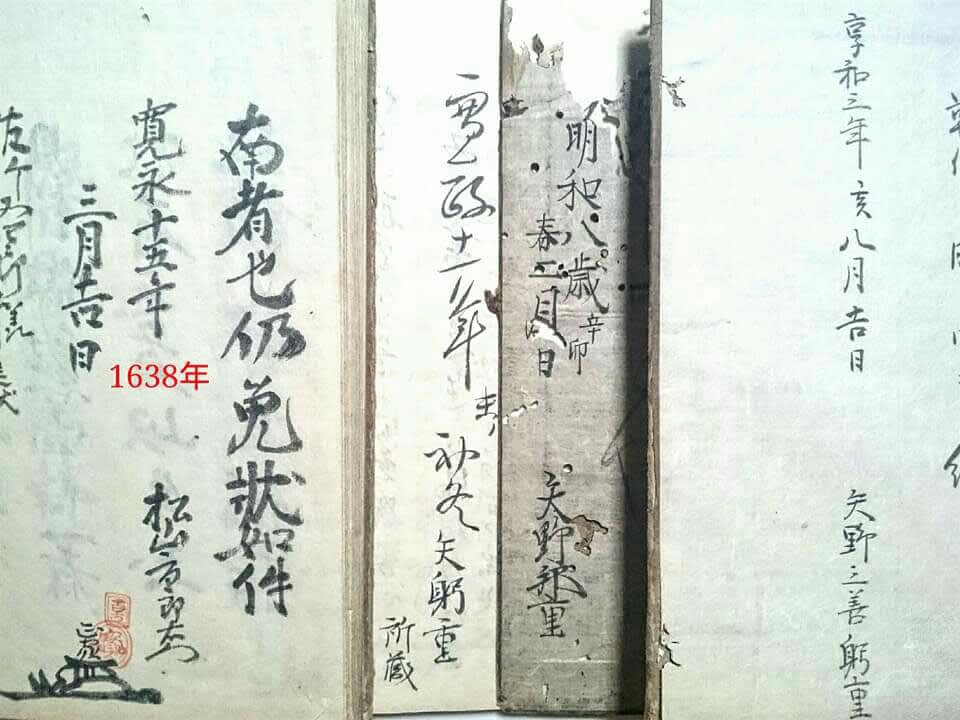

「足利義満」の近臣として「政所代」を勤めた「蜷川氏」からは、「一休さん」にも登場する「連歌」の「宗祇」の高弟「蜷川新右衛門」を輩出しており、「蜷川家文書」には「蜷川新右衛門からの阿努庄代官神保氏に宛てた書状」が遺されている。

■この「新川命」については、「蘇我馬子」が勅を奉じて修撰したとされる「先代旧事紀」の「巻第五 天孫本紀」に記されている。

【天孫の天津火瓊瓊杵尊ニニギノミコトの孫の磐余彦尊イワヨヒコノミコトが天下を治めようと軍を興して東征された。往々に命令に従わない者が鉢のごとく起こり、従わなかった。中州の豪雄の長髄彦ナガスネヒコは饒速日尊ニギハヤヒノミコトの御子の宇摩志麻治命ウマシマジノミコトを推して君として遣えていた。長髄彦は「天神の御子は二人も居る訳が無い。私は他に居られる事を知らない。」

と言い、兵を整え防ぎ戦った。天孫の軍は連戦したけれども勝つ事が出来なかった。この時、宇摩志麻治命は舅の作戦に従わず、帰ってきたところを誅殺した。そして、衆を率いて帰順された。時に天孫は宇摩志麻治命に「長髄彦の人となりは狂迷であった。兵の勢いが猛々しく、敵として戦ったが、勝つ事が難しかった。舅の作戦に従わず、軍を率いて帰順したので官軍との戦いは終わった。朕はその忠節を喜ばしく思う。」と仰った。宇摩志麻治命は天神の御祖が先祖の饒速日尊に授けた「天璽瑞宝十種アメノシルシノミズノタカラトクサ」を天孫に奉り献上した。天孫は大いに喜ばれ大変寵愛された。また、宇摩志麻治命は天物部を率いて荒々しく逆らうものを平定して行った。また、軍を率いて海内を平定し報告した。天孫の「磐余命イワレヒコノミコト」は役人に命じて都を造り始められた。】

(※富山県郷土史会発行の「越中古事記」に「長髄彦」が登場する。「中州の豪雄の長髄彦」とは「高志国」の豪雄の長髄彦と云う事か?)

■「先代旧事紀 巻五」には、天孫の「瓊瓊杵尊」の十八世孫の「尾治乙訓與止連オワリノオトクニヨジノムラジ」の弟の「宇摩志麻治命」の七世孫の『大新河命オオニイカワノミコト』について記している。

(※「瓊瓊杵尊」は富山県射水郡の「延喜式内社二上射水神社」・「延喜式式内社福田荊波神社」の主祭神でも在り、その妻の「木花咲夜比売」は石川県と福井県に股がる「白山信仰」の本山の「白山比咩神社」の御神体で在り、白山を開いたとされる「泰澄大師」が初めて「赤丸浅井神社」に僧坊を結んだと伝わる「延喜式内社赤丸浅井神社」にも併神として祀られている。)

⇒『大新河命』は『垂仁天皇』(※皇室系譜第11代天皇。『日本書紀』では「活目入彦五十狭茅尊イクメイリヒコイサチノミコト」とされる崇神スジン天皇の第3子。)の時に大臣と成り、【物部連公モノノベムラジノキミ】の姓を賜ったと云う。この「物部大連」の号はこれが始まりで在る。

■【先代旧事紀 巻十】には、全国の『国造』について記された『国造本紀』が記載されている。

■「度合延佳」の著作『神名帳考証』に掲載される越中国利波郡の「延喜式内社 五位庄惣社 赤丸浅井神社」

(※「惣社」とは朝廷や国司が幣帛を捧げる時に地域の代表として参詣した神社を云う。)

(劔岳を臨む)

(劔岳を臨む)

(不動明王像)

(不動明王像) (地蔵堂)

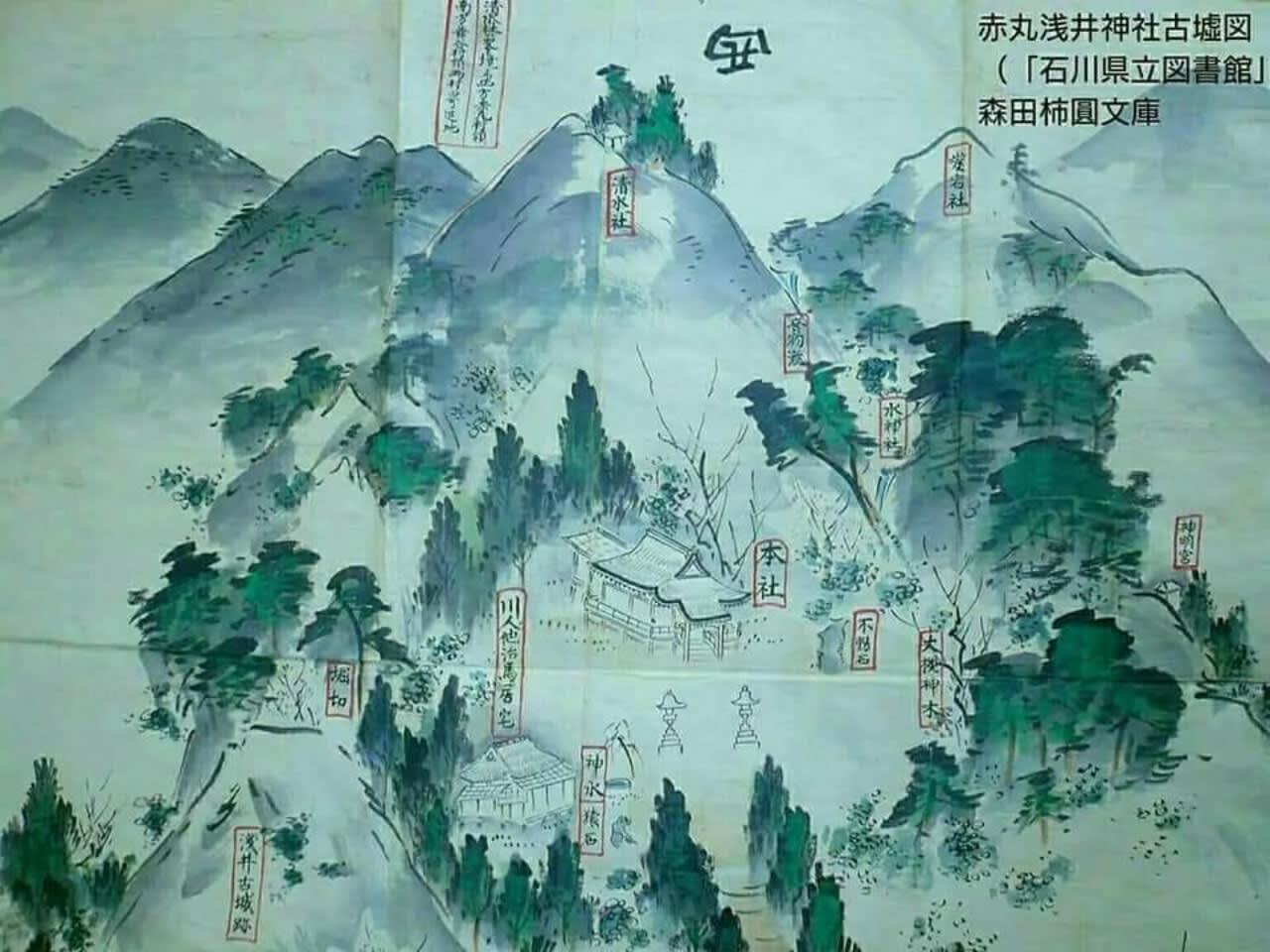

(地蔵堂) (愛染堂)

(愛染堂) (三門)

(三門) (観音堂)

(観音堂) (十二支滝)

(十二支滝)

(門前の茶店、宿)

(門前の茶店、宿)

(日本の石仏 北陸編参照)

(日本の石仏 北陸編参照)