■「越中射水氏」の「為康」は都に出て「算博士」の「三善家」の養子に成り「三善為康」と名乗る。鎌倉時代に三善一族は評定衆にも成り、幕府の中枢にも入っている。「三善為康」は「朝野群載」と言う著作を発表して、【源氏の棟梁の「八幡太郎 源義家」が越中国に転勤したい】との希望をした事を記載している。康平七年三月(1064年)、源義家は越中守と成る。(※「本朝通鑑」砺波誌)

【康平期の出来事 ;1062年(康平5)9月 ⇒源頼義(義家の父、陸奥守)、「安倍貞任」を衣川・鳥海・厨川柵で破り、貞任を殺し、宗任を降伏させ、「前九年の役」終わる。】

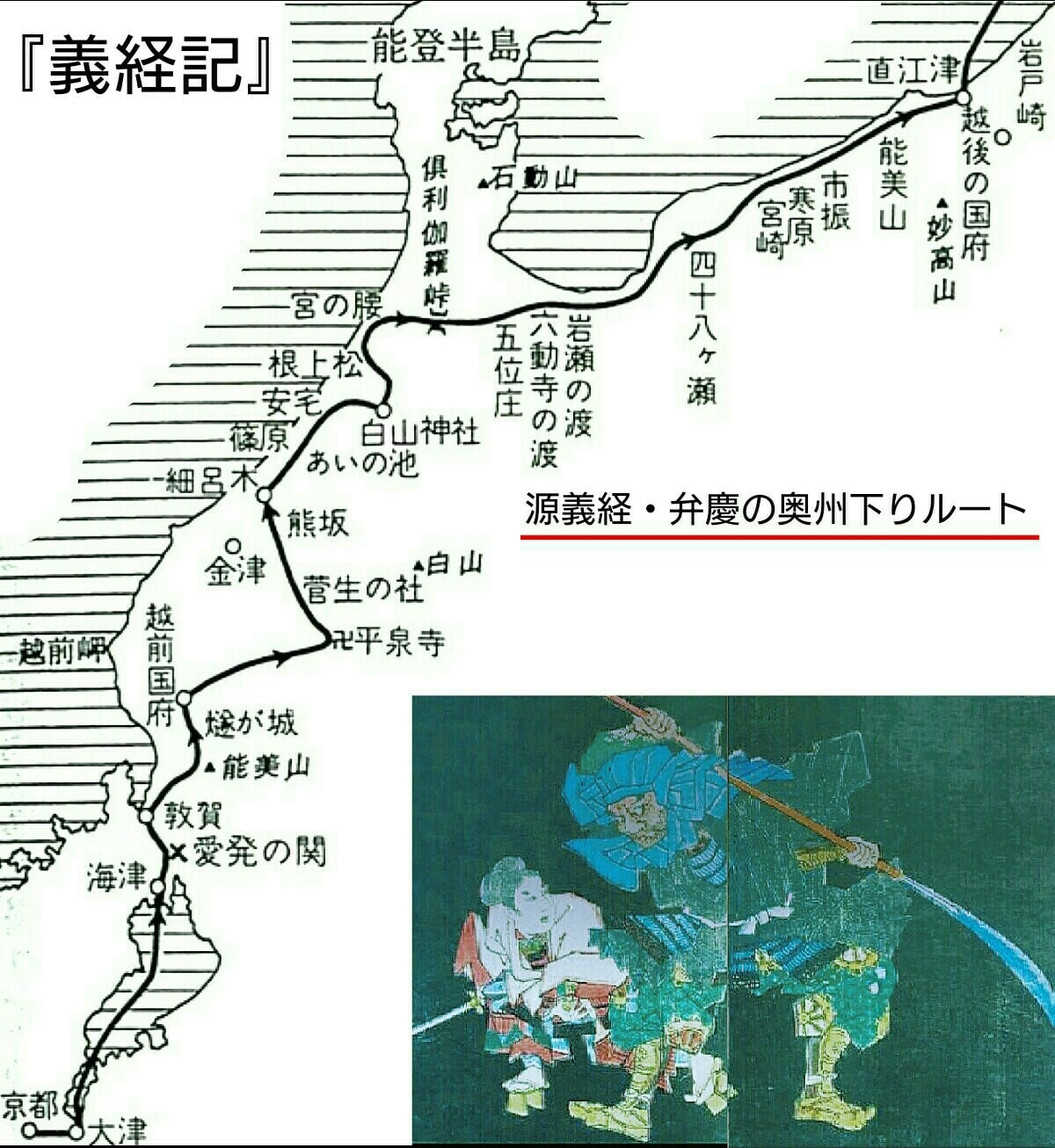

■「源義家」は源氏の中では軍神とされ、清和源氏の一族は義家を「八幡太郎」と呼び、「八幡社」を信仰している。「木曽義仲」が「倶利伽羅山の戦い」の前に小矢部市の「埴生護国八幡宮」に戦勝祈願の願文を納めたのも、越中国が元々、「八幡太郎義家」の所縁の地で在った事も在ったからだと見られる。

⇒【八幡太郎義家】は「清和源氏」で、「木曽義仲」の先祖に当たる!!

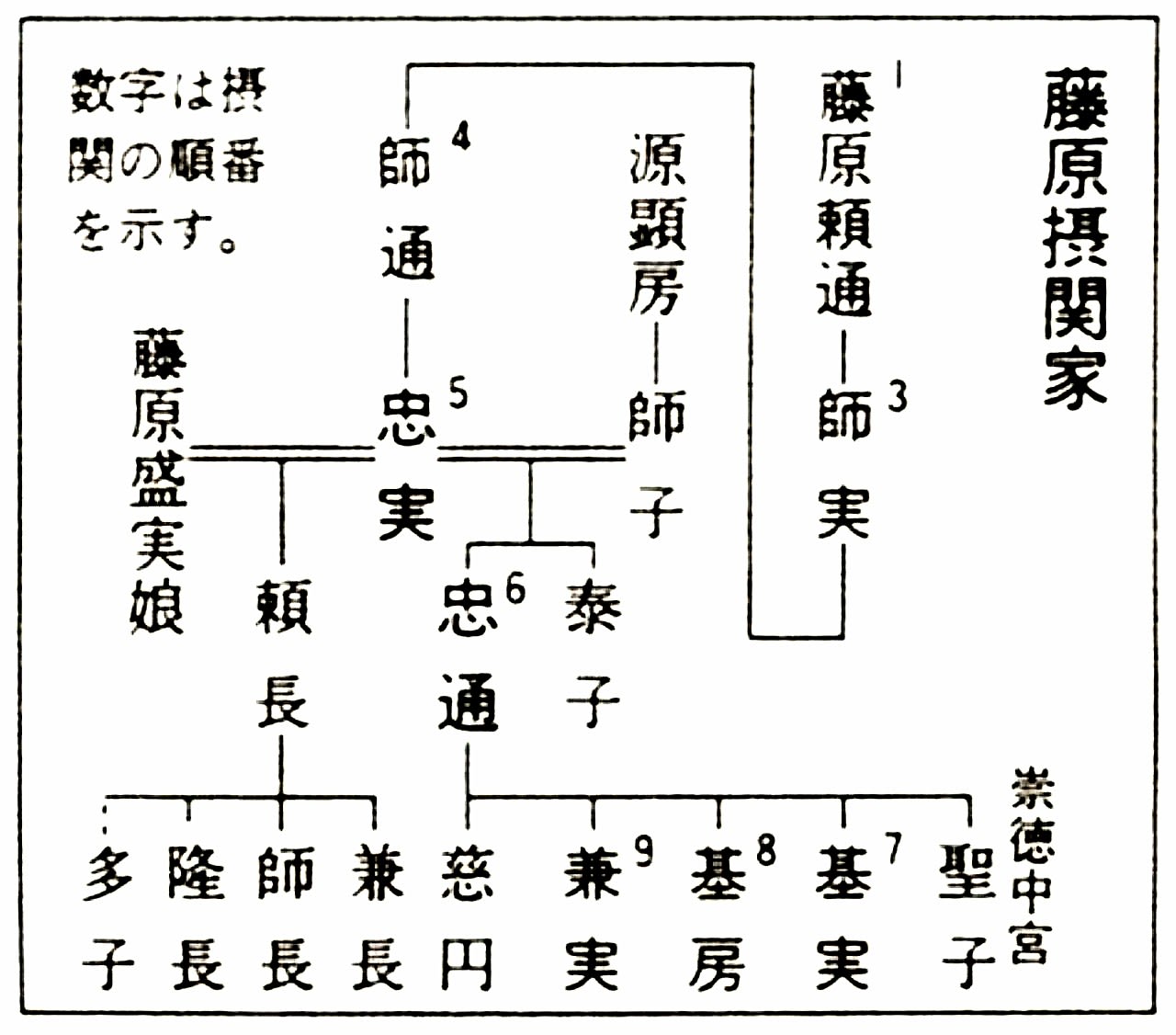

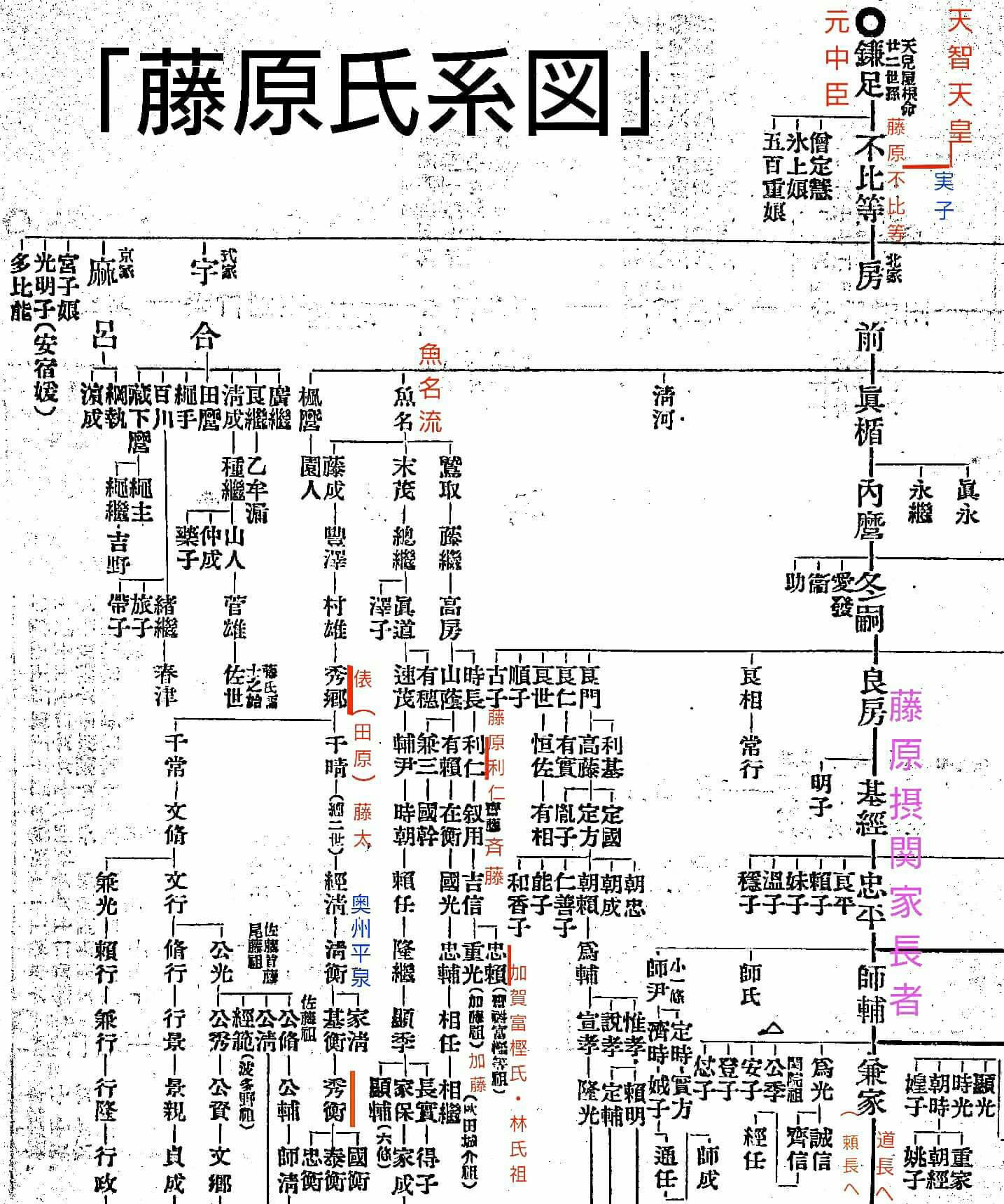

▼『源義家』;平安時代後期の武将で河内源氏の祖。生誕 長暦3年(1039年)~死没 嘉承元年7月4日(1106年8月4日)。陸奥守、鎮守府将軍。主君は藤原道長と源倫子(源雅信の娘)の長男で宇治平等院を建てた「藤原頼通」、「白河法皇」。氏族 河内源氏、石川源氏。

父:源頼義、母:平直方の娘。

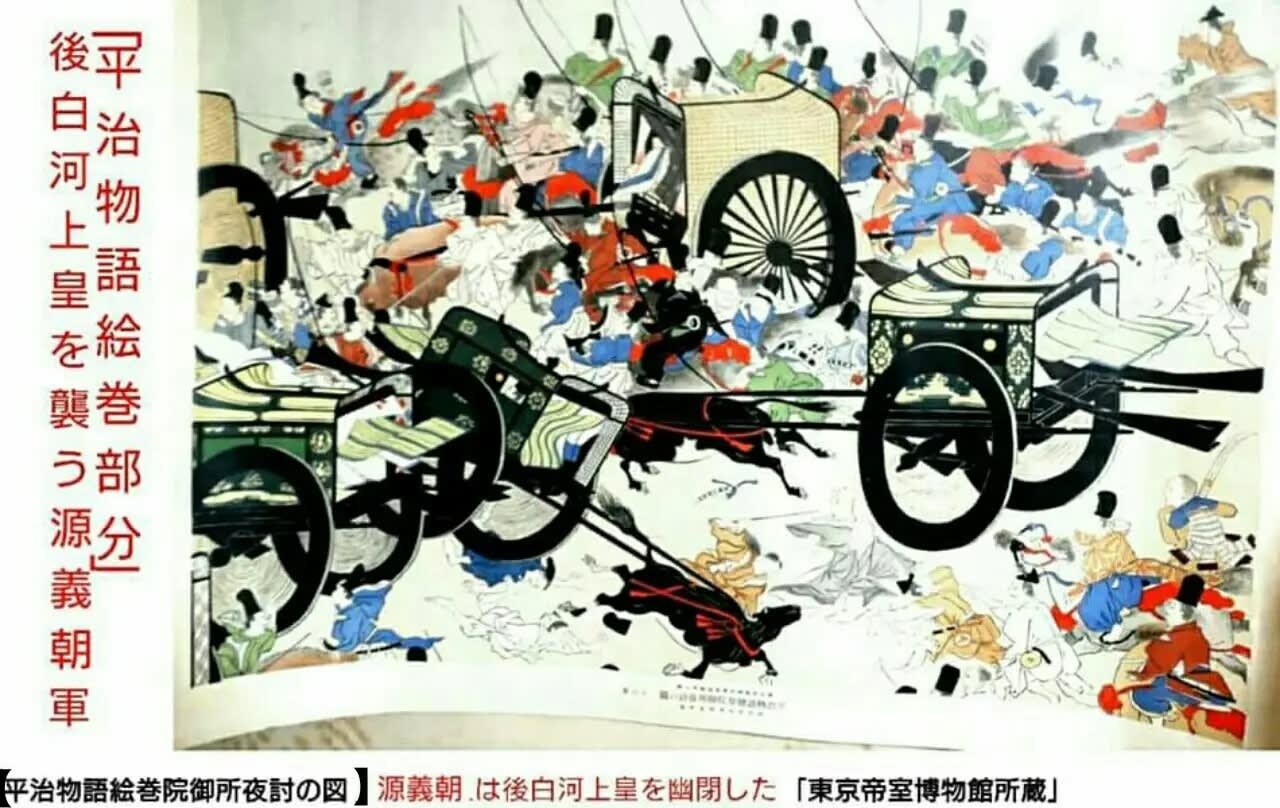

比叡山等の強訴の頻発に際し、その鎮圧や白河天皇の行幸の護衛に活躍するが、陸奥国守となった時、清原氏の内紛に介入して「後三年の役」を起こし、朝廷に事後承認を求める。その後約10年間は閉塞状態であったが、白河法皇の意向で院昇殿を許された。一方、平清盛は実は白河上皇と白拍子との間に生まれたとも言われ、その後は清盛が平家の養子に成って「保元・平治の乱」を経て平家全盛の時代を迎える。

(※「百錬抄」)

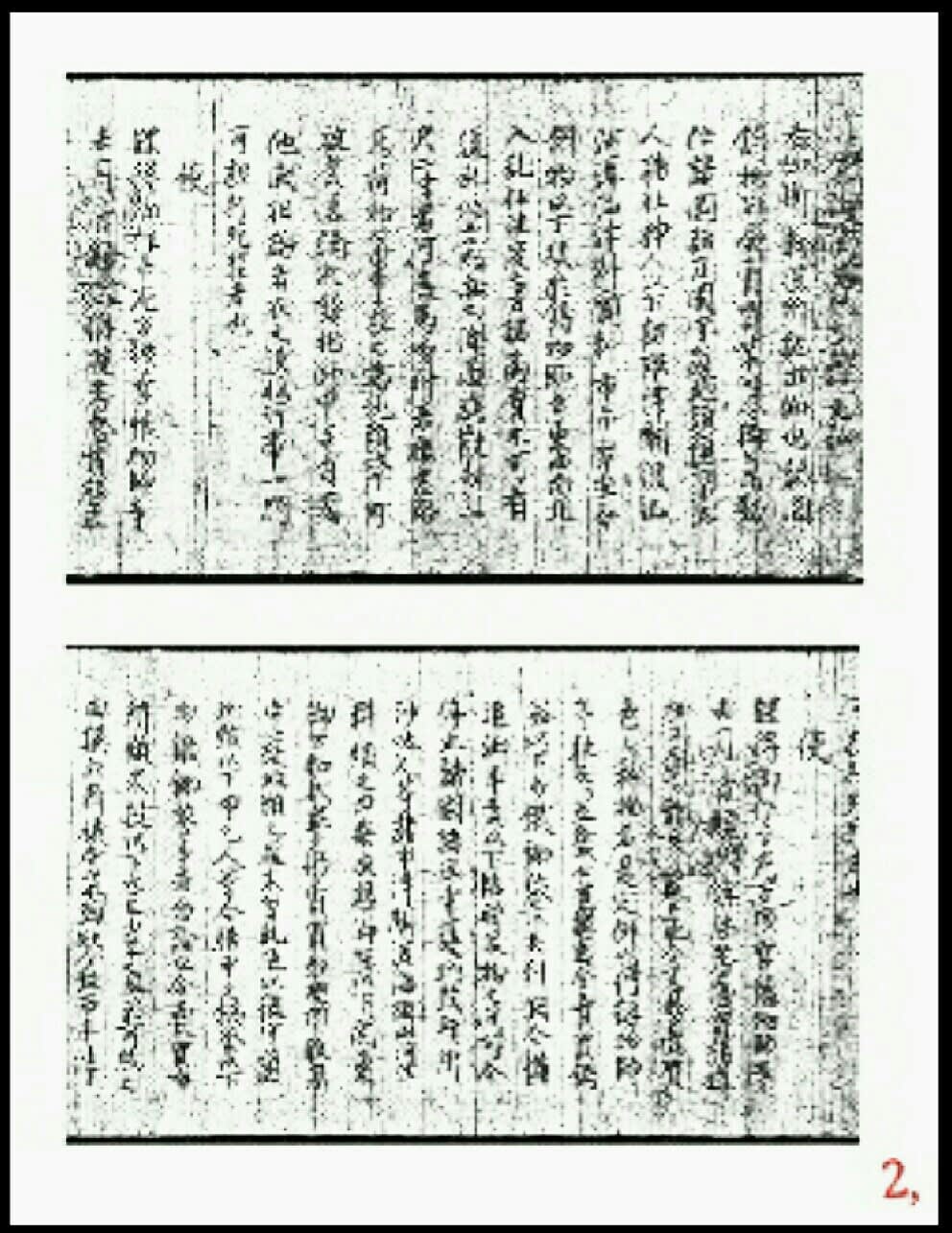

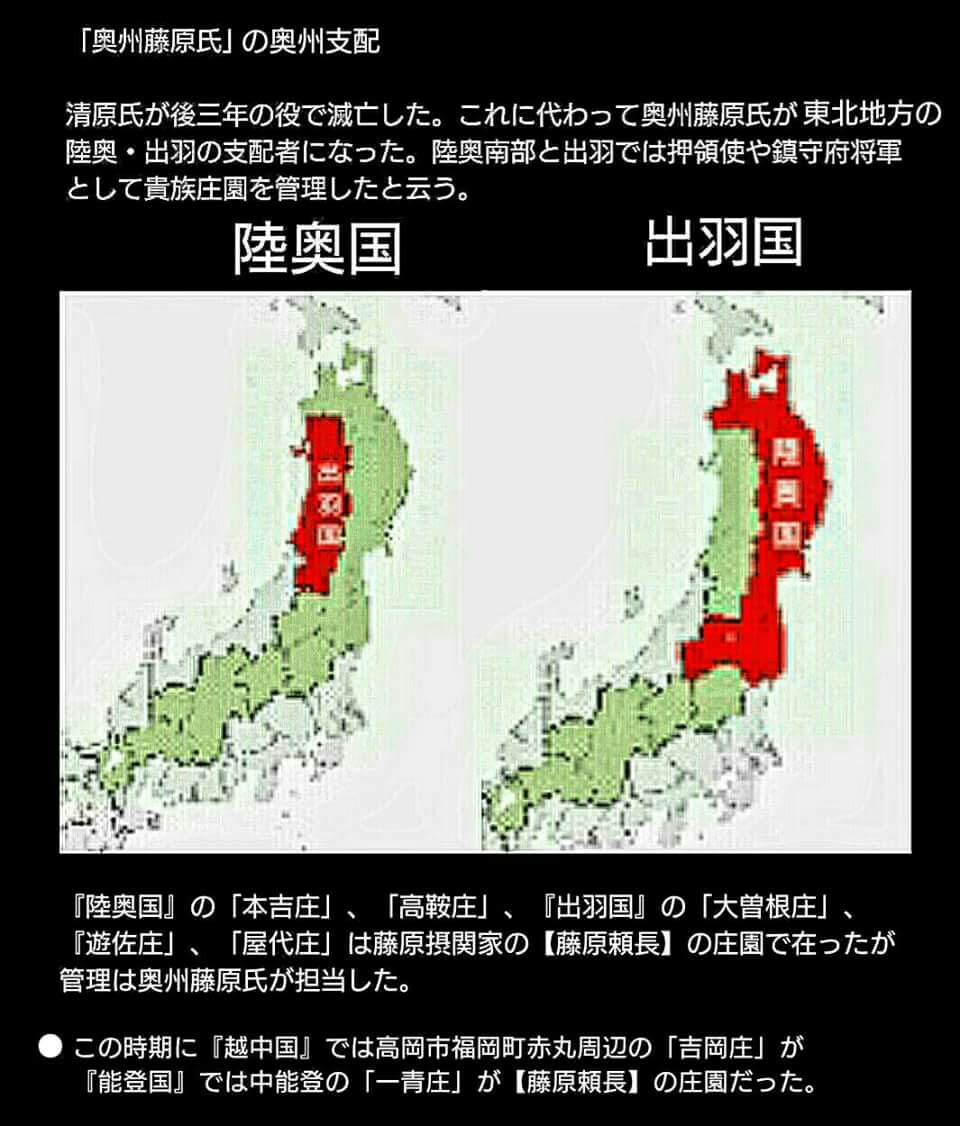

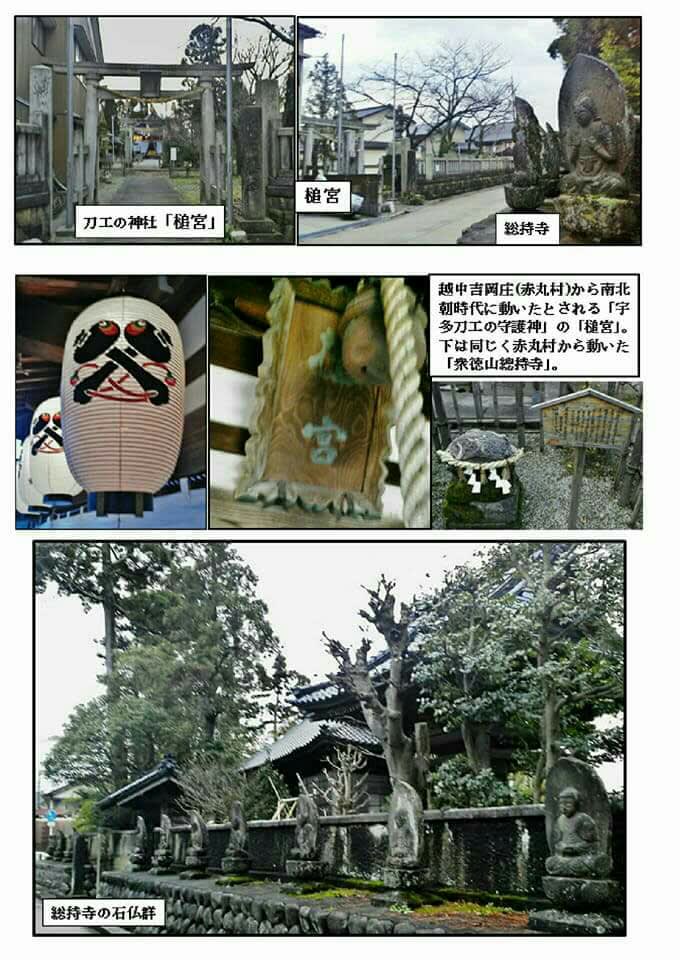

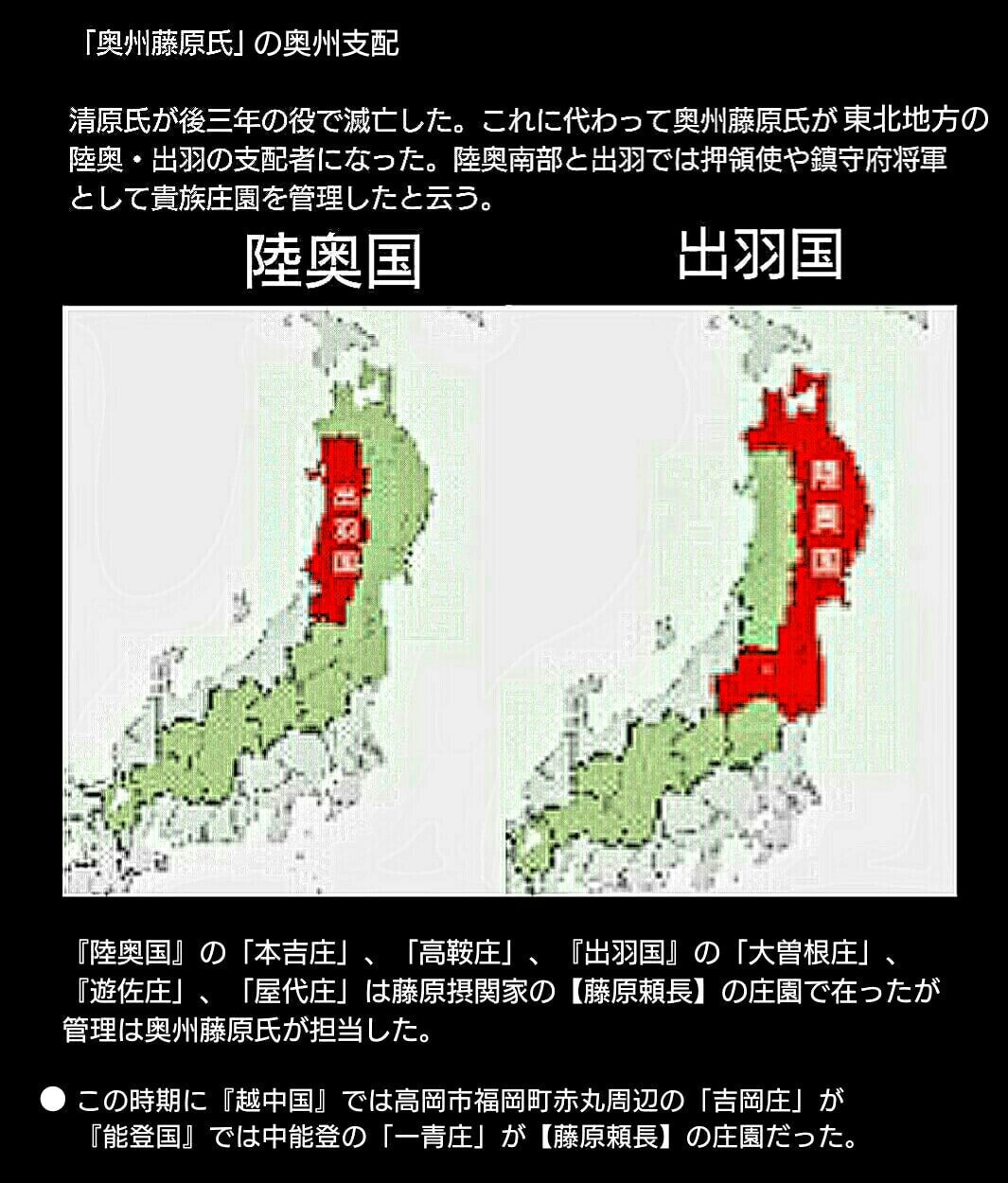

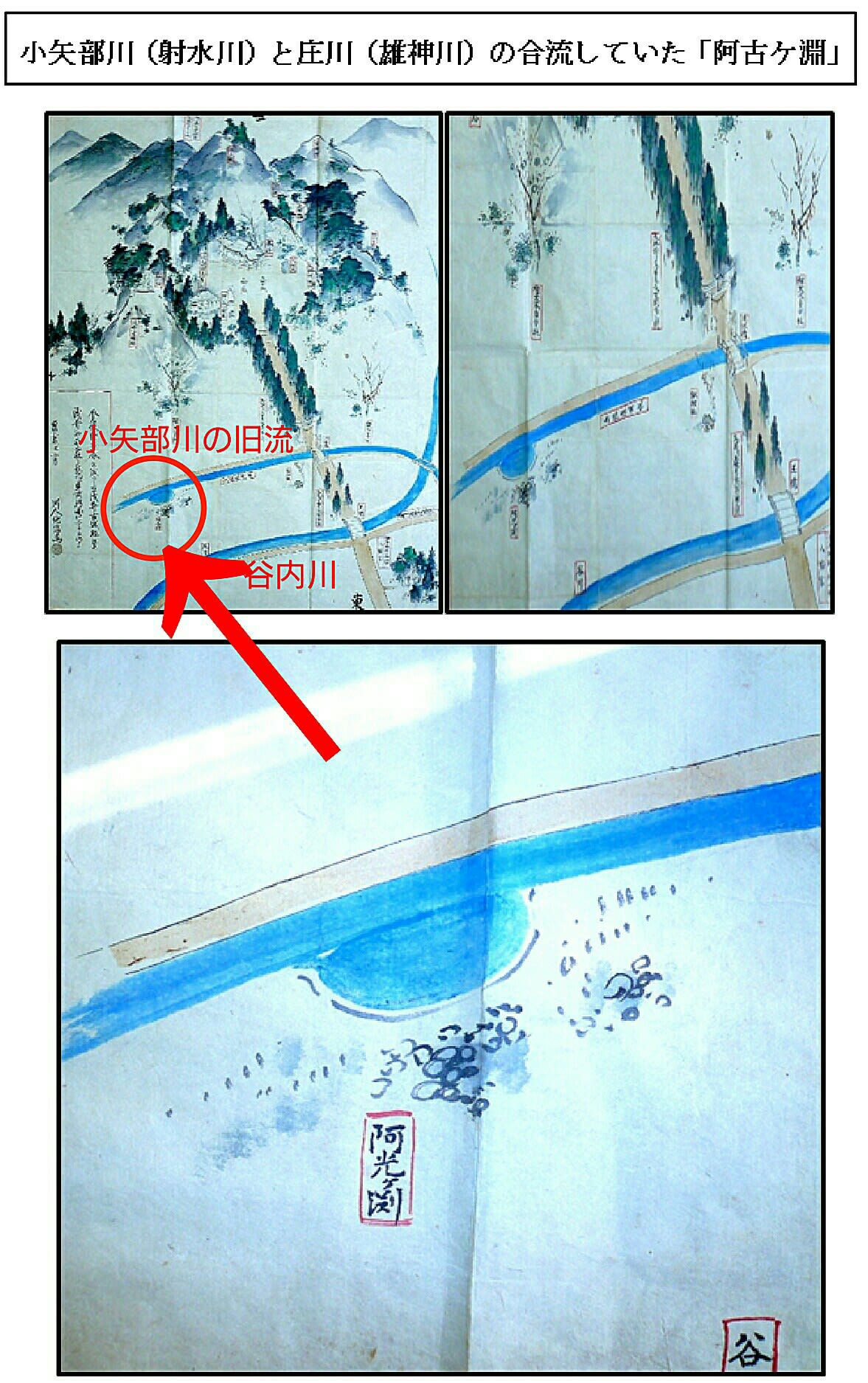

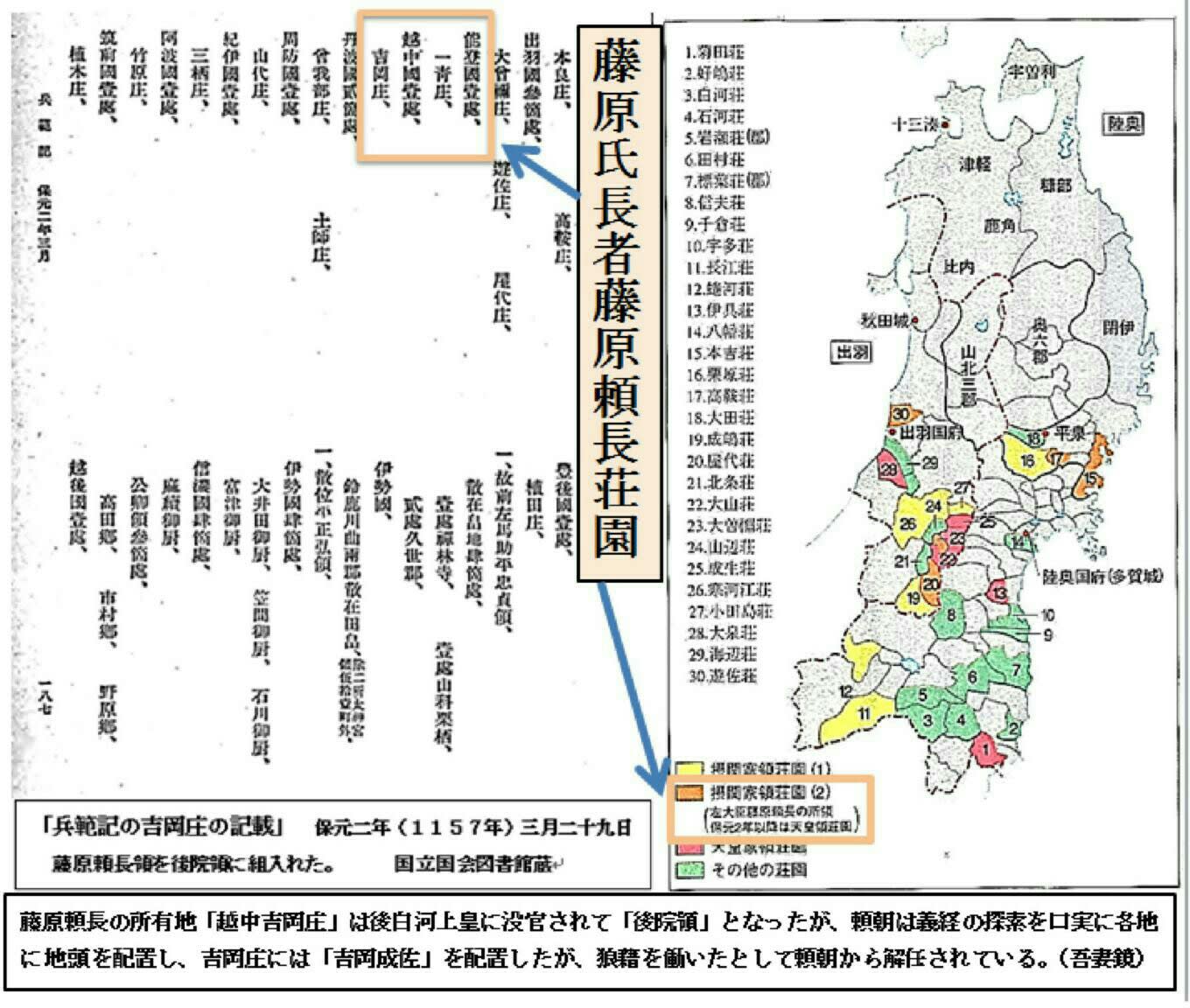

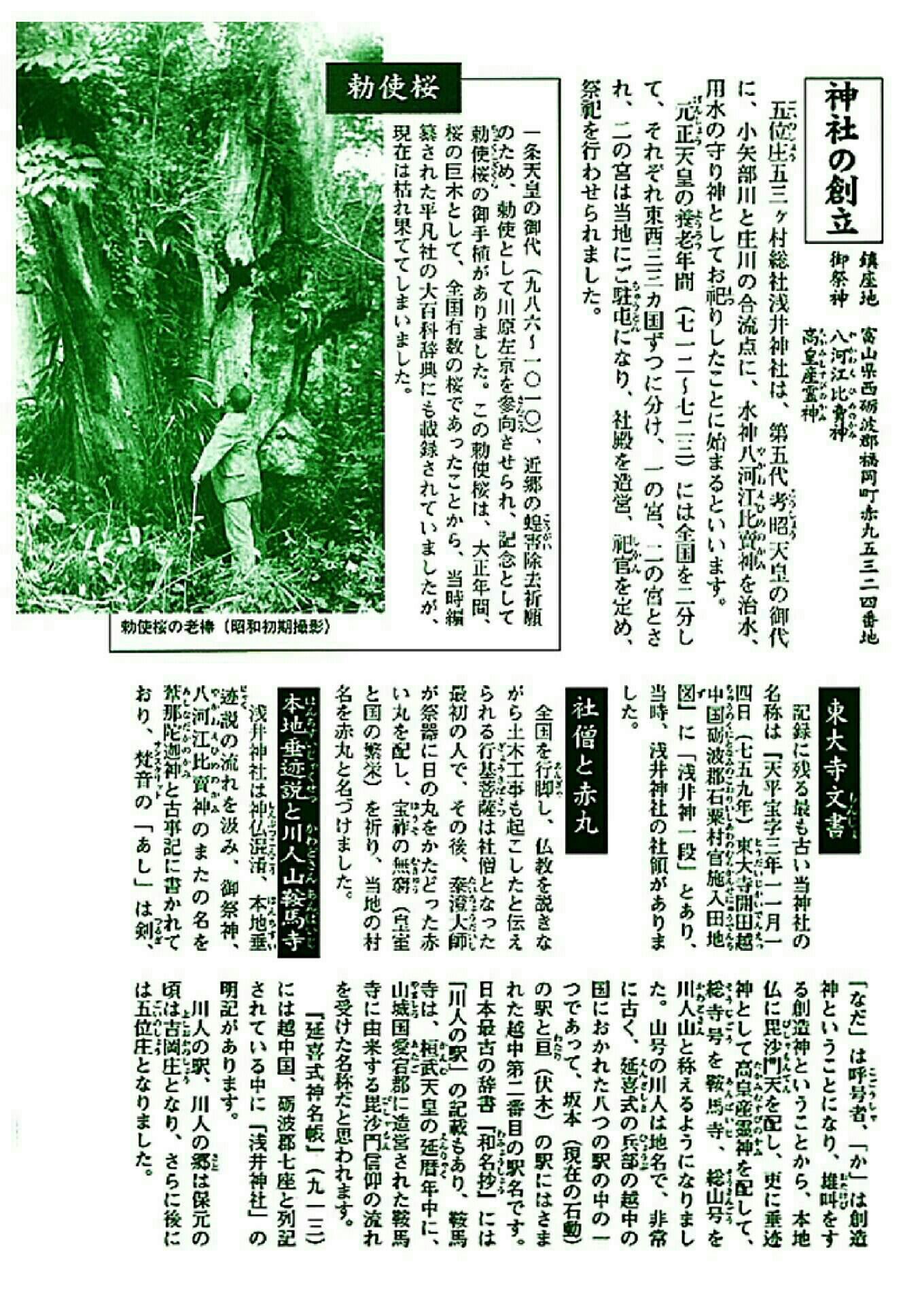

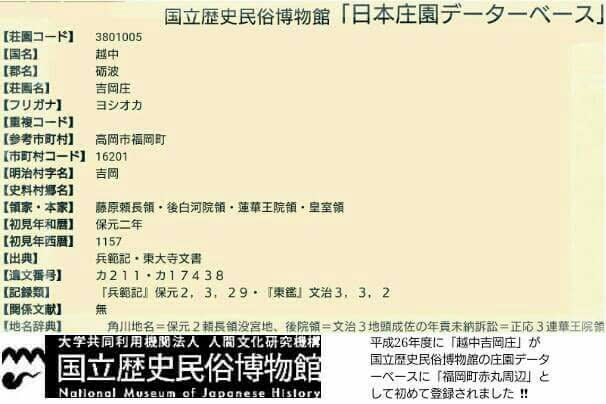

■「白河上皇」の時に「越中吉岡庄」は「白河上皇」により京都の「下鴨神社」の庄園として寄進されていたと言う。これは、藤原氏への寄進系庄園が増える事を規制する為の「白河上皇」の政策で在ったと云い、その後は再び藤原氏の勢力が強く成り、「藤原頼長」の時には「頼長の個人庄園」に成っている。「白河上皇」の時に白河院の警護で働きを見せた「源義家」は奥州の政争でまずいことが在った為か、「越中国守」に成りたいと申請する文書を遺している。(※「国史体系29 朝野群裁」)

「朝夜群載」

■実際に平家が越中を統治する前に、「源義家」が越中国守に任じられた時の発給文書は見られないが、奥州の清原氏の統治に失敗した「義家」が主君の藤原頼通の影響が強かった「越中」への任官を希望した様だ。

越中には現在も圧倒的に各地に「八幡宮」が鎮座しており、源氏が信仰した「八幡宮」が各地に祀られた可能性が在る。

又、越中には東大寺庄園の三割が在ったとされるが、東大寺大仏造営の時に聖武天皇は宇佐八幡宮を東大寺に勧請されたと言われ、元、東大寺庄園が在ったとされる地域には「八幡宮」が鎮座している様で、東大寺庄園跡地以外にも「八幡宮」が多く、何らかの「源氏」の信仰を反映していると見られる。

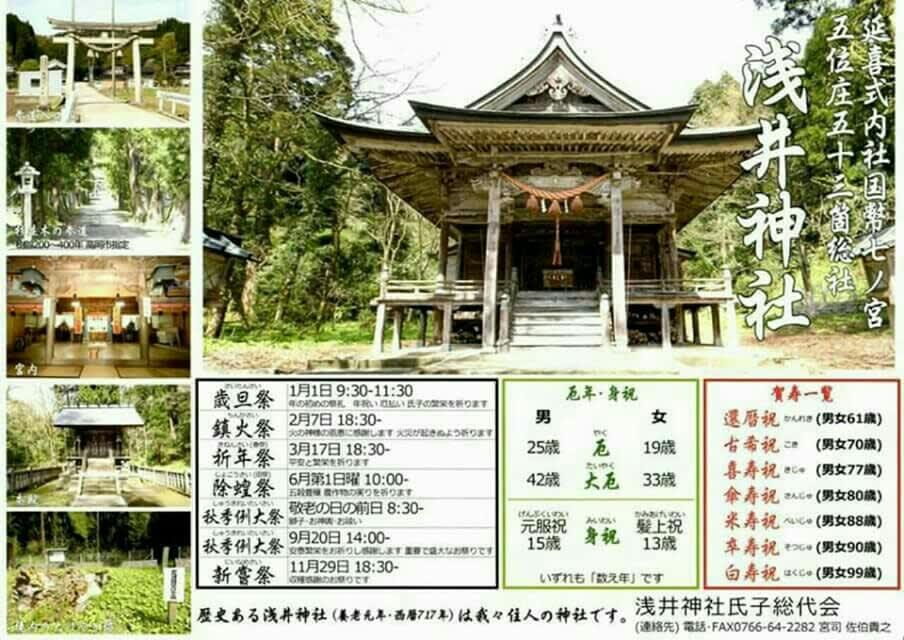

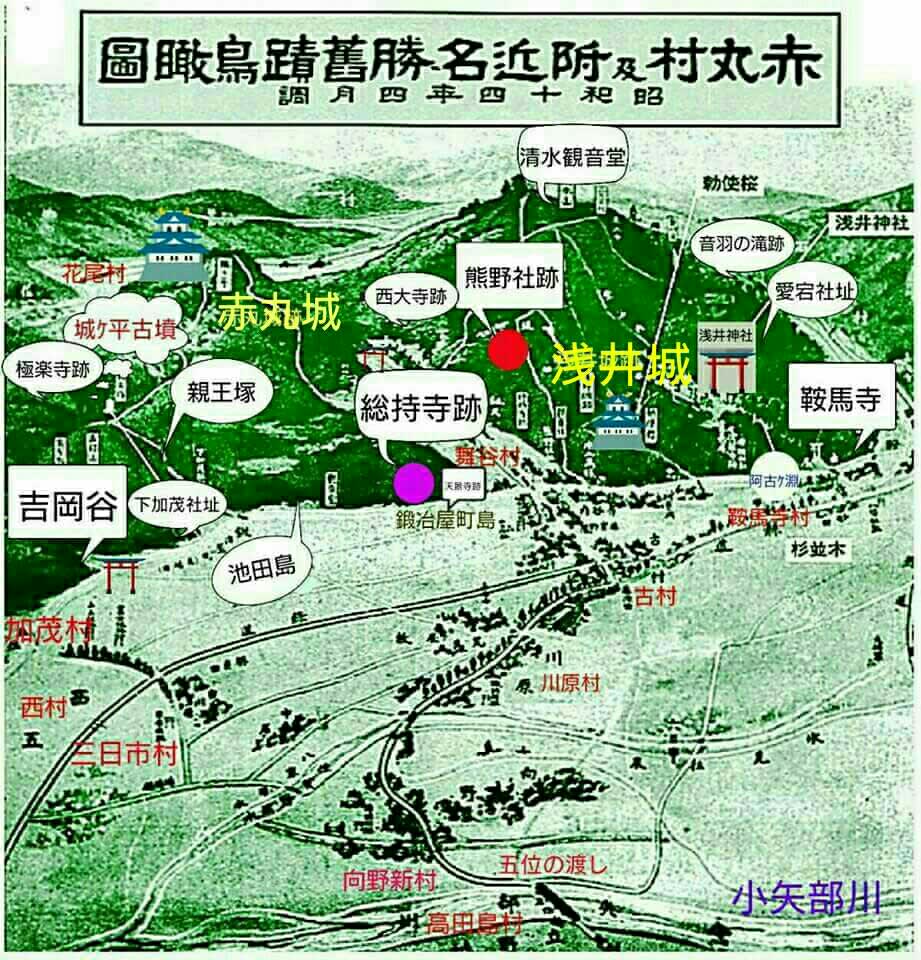

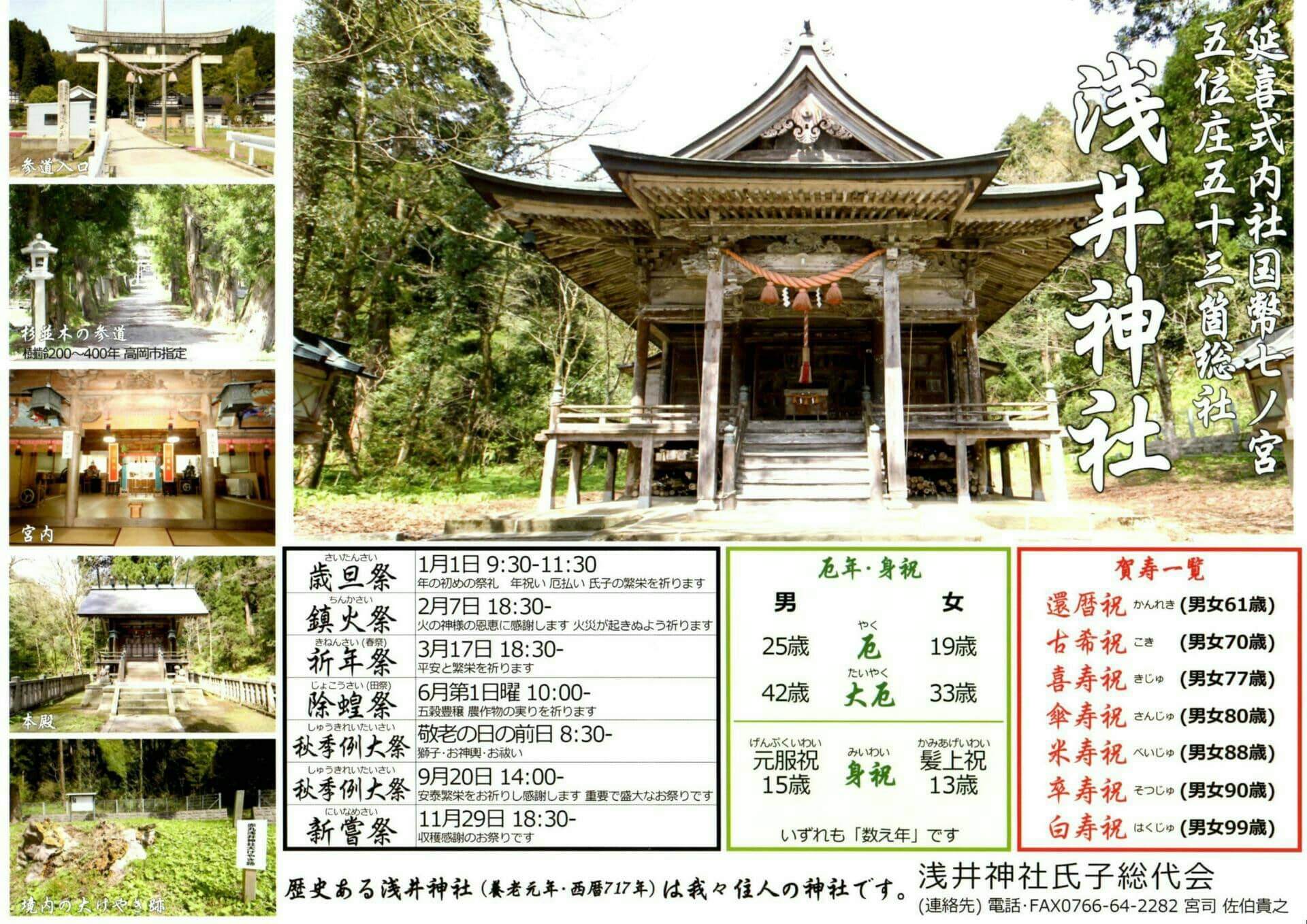

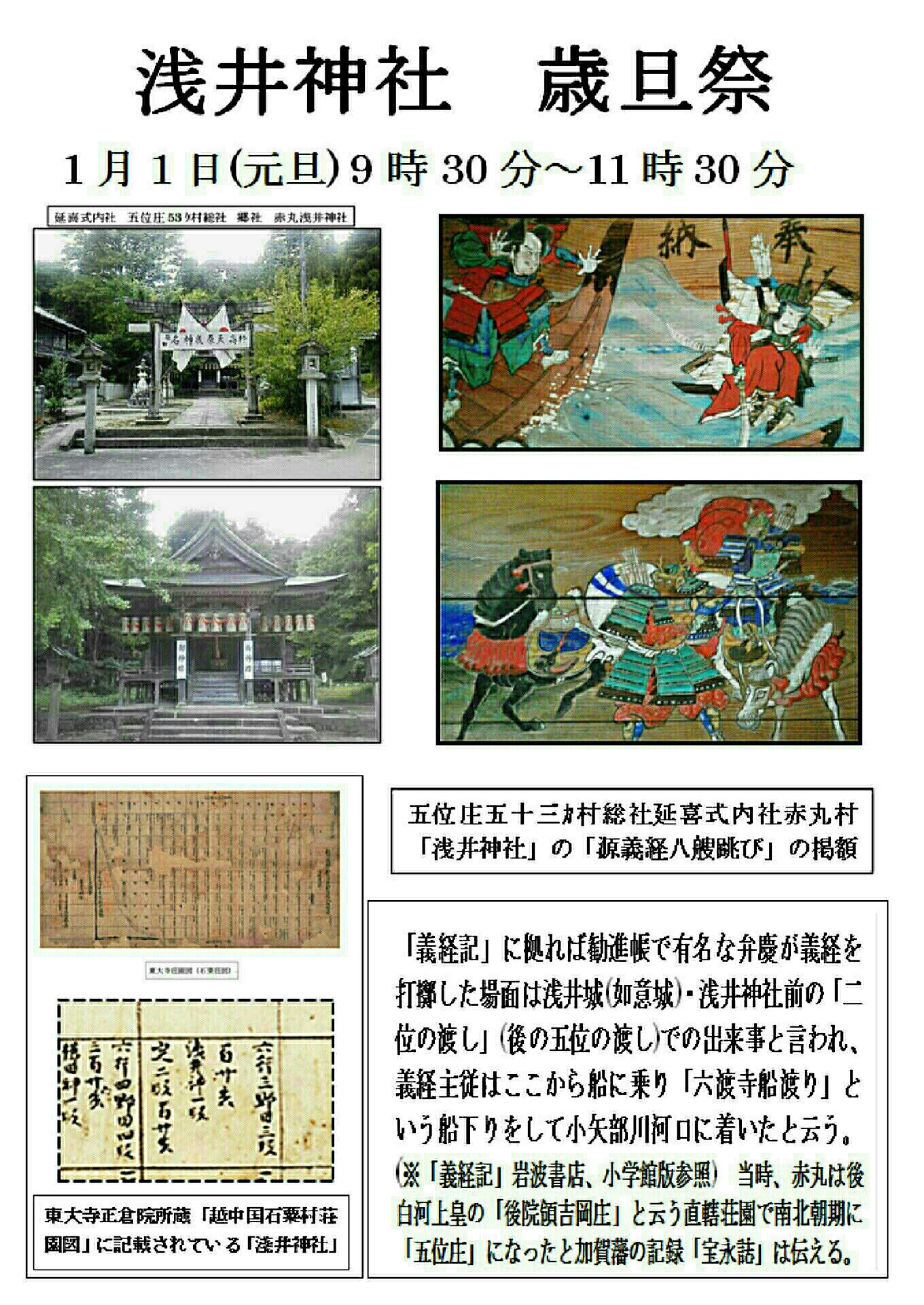

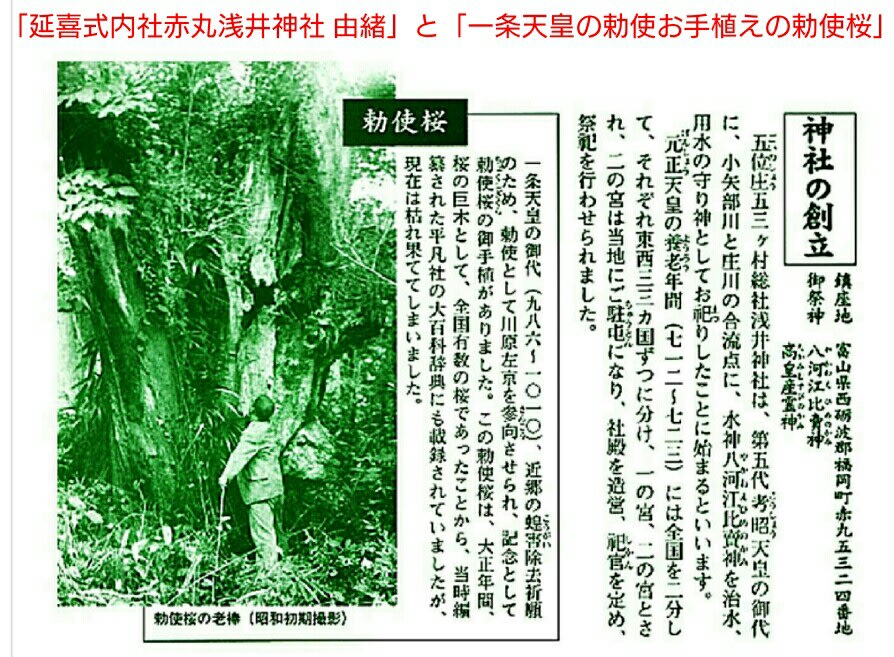

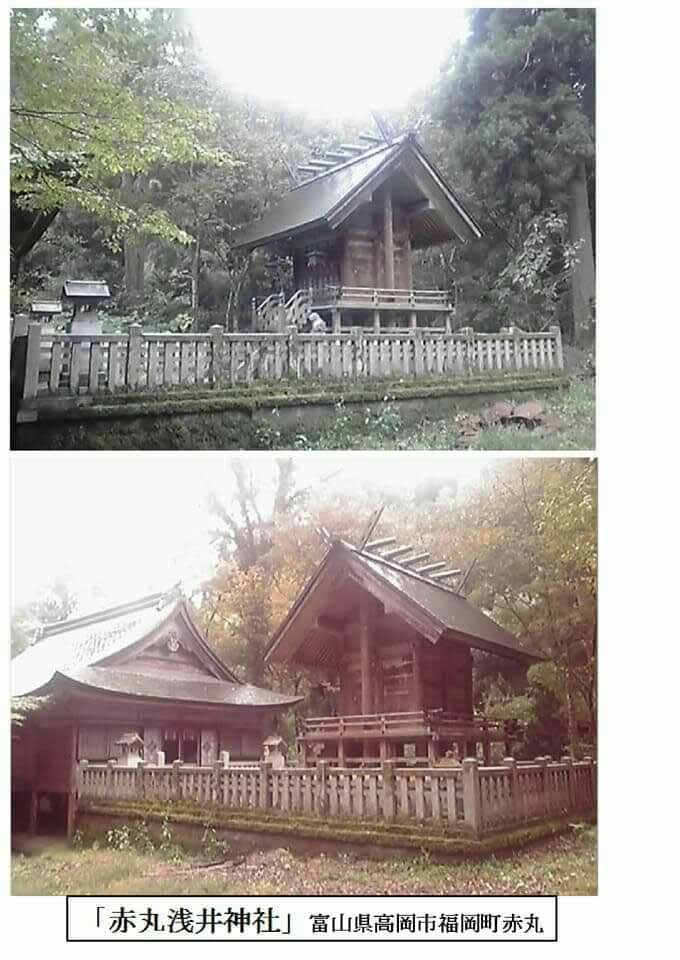

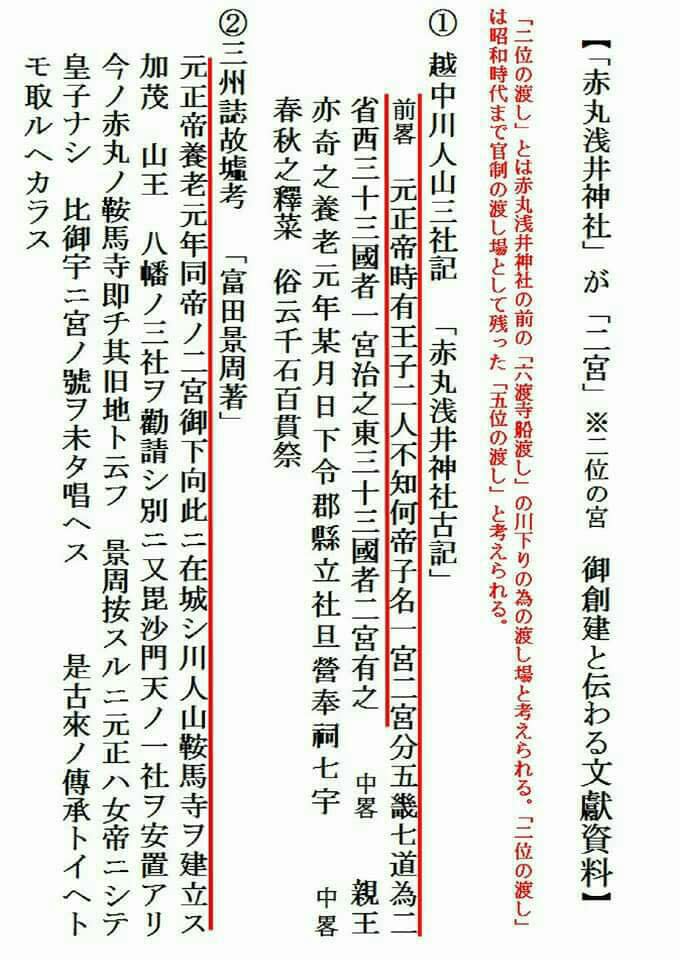

「延喜式内社赤丸浅井神社」の神域とされた「五位庄53ケ村」の中にも「赤丸舞谷八幡宮」、「三日市八幡宮」、「鳥倉八幡宮」、「沢川八幡宮」、「向田八幡宮」、「上渡八幡宮」、「東石堤八幡宮」が在り、赤丸舞谷八幡宮から向田八幡宮には東大寺庄園の記録が無い。この延長線には倶利伽羅谷の源平合戦に臨んで「木曽義仲」が源氏の氏神として戦勝の願文を納めた小矢部市の「埴生護国八幡宮」も在る。

■「福岡町史」には、富山県西部の「五位庄」(※南北朝時代末期以前は「吉岡庄」と呼ばれた。)の「高岡市福岡町向田(村)は康平7年 (1064年) に「源義家」が越中守の時、 家臣の向田行光に命じて開拓した場所】と記載され、越中国は源氏の棟梁として「八幡太郎義家」が越中守として統治していたとの記載が在る。

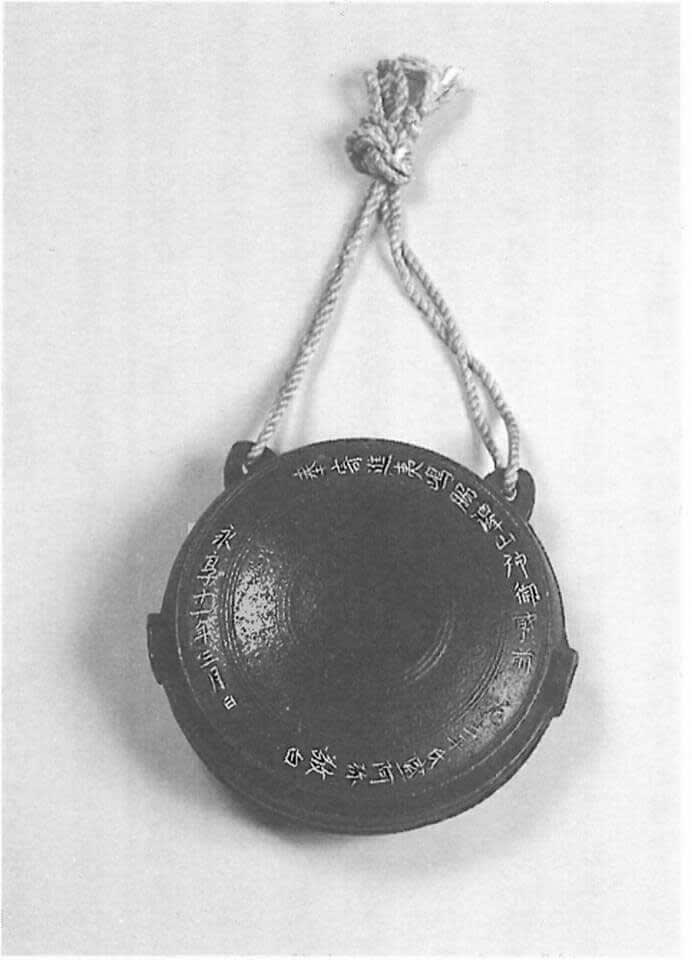

福岡町歴史民俗資料館には「向田遺跡」から発掘された奥州と繋がりがあると見られる「清原たけすえ」の署名が在る、「埋経」に使用した「経筒」が保管されている。

「源義家」が奥州統治に関わった事と奥州に栄えた清原氏の遺品が五位庄で発掘されている事は興味深い。

きき

きき

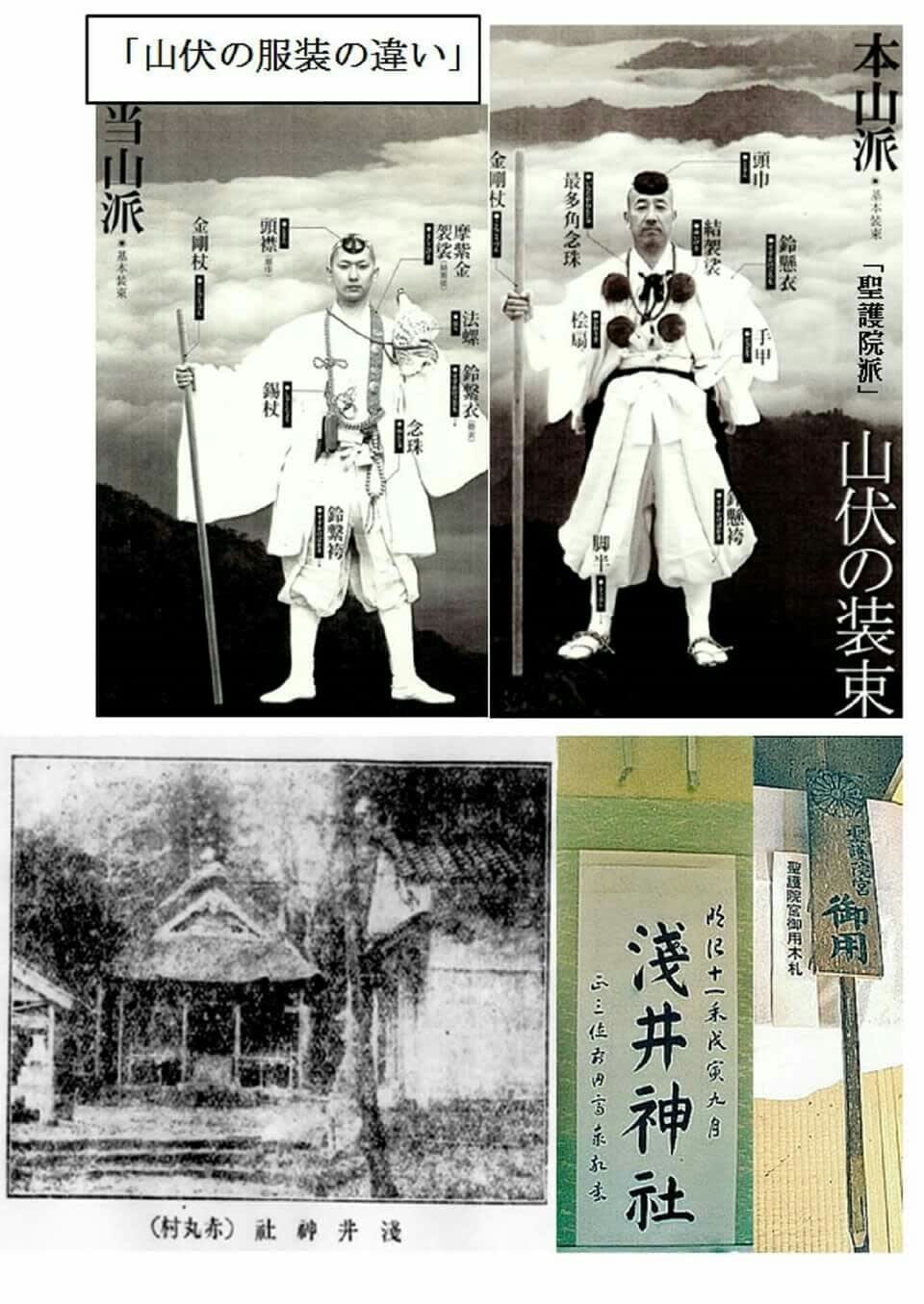

「足利義満」は「越中五位庄」を「相国寺」の庄園として寄進した。「相国寺塔供養記」には「聖護院」が招かれていた事が見える。

「足利義満」は「越中五位庄」を「相国寺」の庄園として寄進した。「相国寺塔供養記」には「聖護院」が招かれていた事が見える。