11月1日~3日まで世界遺産の町、平泉にて行われた

「秋の藤原まつり」を目指して、

11月3日4日の2日間気ままな一人旅に出かけてまいりました。

2022年5月3日に3年ぶりに行われた

「春の藤原まつり源義経公東下り行列」に

わが推しの伊藤健太郎くんが義経公役で登場とあって、

満を持して初めて訪れた平泉。

平安装束に身を包んだ地元の方々とお馬さんたちが繰り広げる時代絵巻と

伊藤義経公の極楽浄土から舞い降りたような美しさを目の当たりにした感激が

今もまだ体内を巡る。

その鮮烈な記憶が薄れないうちに、

紅に染まった平泉の風景に義経公の面影を重ね合わせたくて

この機会を逃さんぞ!と勇んで出かけたのでした。

2日の夜に平泉に到着。

毛越寺(もうつうじ)側の浄土の館(じょうどのたち)に宿をとる。

3日朝は相当寒いのでは?と警戒していたのに反して、

さわやかなちょうどよい気温。

朝靄に包まれる幻想的な毛越寺。

素泊まりなので朝ごはんを買いに駅前まで散歩がてら歩くと、

写真館のディスプレイには今春の義経公の写真が。

これだけでもほっこりした気持ちに。

宿で簡単な朝餉を済ませ、目当ての毛越寺での「延年の舞」

開始の11時までにはまだ時間があるので、

前回訪問時に時間切れで断念した「平泉文化遺産センター」へ。

その途中、町営の日帰り温泉施設があって、

夜9時までやってるから寄りたいな~?と目論む。

文化遺産センター入り口エリアは写真撮影OK。

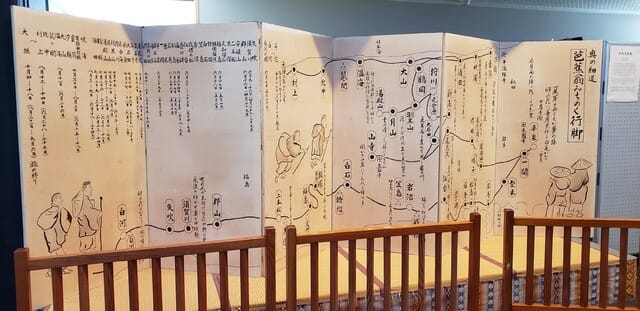

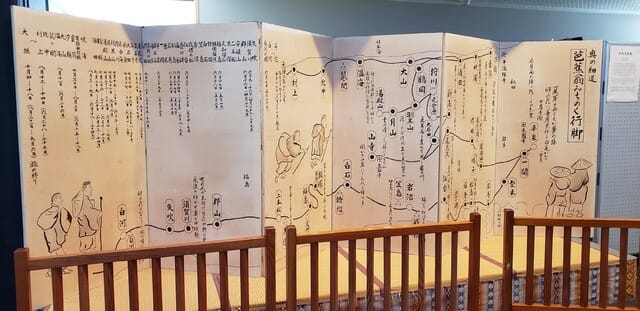

かの有名な松尾芭蕉の『奥の細道』の一番の目的地は平泉だったとか。

悲運の武将、源義経公が無念の最後を遂げた地であり、

浄土思想を体現した平和な国を実現しようとした

奥州藤原氏が四代にわたり独自の黄金文化を花開かせた土地。

俳人の創作意欲を大いに刺激したのでしょう。

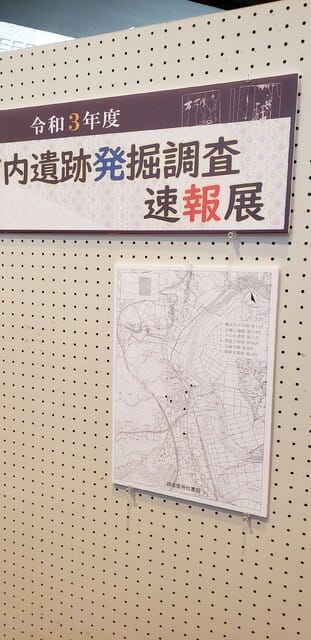

折しも町内の発掘調査速報展示が行われており、遺跡好きにはウハウハでした。

さてそろそろ毛越寺へ向かわねばということで、

その前に毛越寺お隣の観自在王院跡で、

ほやほやの発掘調査速報の写真で見た現場へ。

「車止め跡」つまり平安時代のリムジンだった牛車を留めるところは

こうなっていたんだとしばし平安の貴人の香りに思いを馳せる。

毛越寺はまさに紅葉の見ごろ。

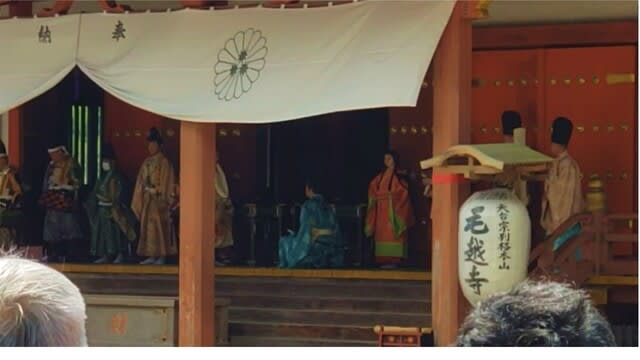

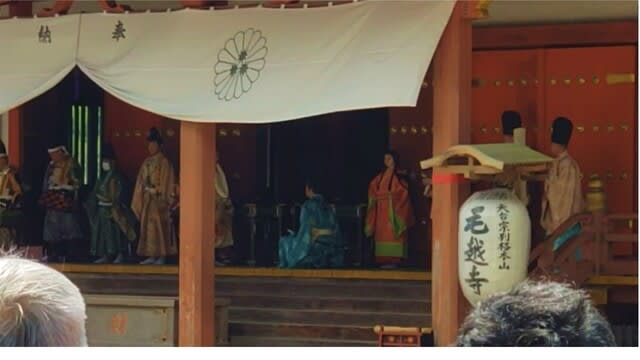

本堂から義経公ご一行と出迎える藤原秀衡公がお出ましになった。

秀衡公の前に跪く義経公のお姿の美しさたるや…

これは5月の東下り行列の伊藤義経公の登場場面

藤原秀衡公の前に跪く姿

境内では「延年の舞」に先立ち平泉の郷土芸能が披露されていました。

これは達谷窟毘沙門神楽(たっこくのいわやびしゃもんかぐら)というもので、毛越寺から少し離れたところに位置する達谷窟毘沙門堂に伝わるお神楽です。

いよいよ能舞台にて「延年の舞」が始まります。

義経公東下り行列の時には扉が閉められていたので気づきませんでしたが、

三方の扉が開放されると見事な能舞台が現れます。

舞台の梁を囲うように吊り下げられている装飾のような切り紙は

「雑花(ぞうか)」と言って舞台と外を隔てる結界の役割なのだそう。

毛越寺独自の紋様の型紙が48種類あったそうですが、

現存する型紙は12種類。

植物や家紋を表すデザインが面白いです。

まず貫主さんが登場し、

「延年の舞」のいわれや演目の説明をしてくださいました。

「延年」とは文字通り「寿命を延ばす」という意味。

有力な寺社で大きな法要が執り行われた後に

厄払いと健康長寿を願って奉納される歌舞を総称して

「延年」と呼ぶそうです。

平安時代中期ごろから盛んになったものの、

時代とともに廃れ現在でも継承保存されている例は

全国でも数えるほどとのことです。

毛越寺に伝わる「延年の舞」は重要無形民俗文化財に指定されています。

そのような貴重な芸能を見る機会とあらば、逃す手はありません。

当日は

「路舞・唐拍子(ろまい・からびょうし)」

「若女・禰宜(じゃくじょ・ねぎ)」

「王母ヶ昔(おぼがむかし)」

の三曲ほど披露されました。

貫主によると舞を継承するのは並々ならぬ努力があるとのこと。

稚児舞は今は中学生が担当していますが、

本来はもっと小さい子どもが舞うもの。

舞手を育成する活動も徐々に行っているそうです。

少子高齢化の中で伝統文化を守るのは大変ですね。

私事ながら、もうすぐ還暦を迎える身。

延年の舞で厄を払い健康長寿を授かった気分。

ありがたさを噛みしめました。

そこで一句

延年の 舞でことほぐ 六十路かな

京花

舞の鑑賞のあとは紅葉に染まる毛越寺の美しい庭園を散策。

毛越寺を出てお昼はわんこそばで有名な芭蕉館へ。

歴代の義経公役のタレントさんもいらしたお店で、

写真やサインが玄関に飾ってありました。

残念ながら健太郎くんのはありません。

スケジュールの都合で行列が終ったら即帰らなければならなかったと

ラジオでお話されていました。

この量!食べられるか?との心配もよそに、

お椀には本当に一口分だけがよそってあるので、

ツルツル~っと行っちゃいました。

薬味がいろいろあるので味変を楽しめるのもよいですね。

お腹いっぱいになったところで、次へつづく。

「秋の藤原まつり」を目指して、

11月3日4日の2日間気ままな一人旅に出かけてまいりました。

2022年5月3日に3年ぶりに行われた

「春の藤原まつり源義経公東下り行列」に

わが推しの伊藤健太郎くんが義経公役で登場とあって、

満を持して初めて訪れた平泉。

平安装束に身を包んだ地元の方々とお馬さんたちが繰り広げる時代絵巻と

伊藤義経公の極楽浄土から舞い降りたような美しさを目の当たりにした感激が

今もまだ体内を巡る。

その鮮烈な記憶が薄れないうちに、

紅に染まった平泉の風景に義経公の面影を重ね合わせたくて

この機会を逃さんぞ!と勇んで出かけたのでした。

2日の夜に平泉に到着。

毛越寺(もうつうじ)側の浄土の館(じょうどのたち)に宿をとる。

3日朝は相当寒いのでは?と警戒していたのに反して、

さわやかなちょうどよい気温。

朝靄に包まれる幻想的な毛越寺。

素泊まりなので朝ごはんを買いに駅前まで散歩がてら歩くと、

写真館のディスプレイには今春の義経公の写真が。

これだけでもほっこりした気持ちに。

宿で簡単な朝餉を済ませ、目当ての毛越寺での「延年の舞」

開始の11時までにはまだ時間があるので、

前回訪問時に時間切れで断念した「平泉文化遺産センター」へ。

その途中、町営の日帰り温泉施設があって、

夜9時までやってるから寄りたいな~?と目論む。

文化遺産センター入り口エリアは写真撮影OK。

かの有名な松尾芭蕉の『奥の細道』の一番の目的地は平泉だったとか。

悲運の武将、源義経公が無念の最後を遂げた地であり、

浄土思想を体現した平和な国を実現しようとした

奥州藤原氏が四代にわたり独自の黄金文化を花開かせた土地。

俳人の創作意欲を大いに刺激したのでしょう。

折しも町内の発掘調査速報展示が行われており、遺跡好きにはウハウハでした。

さてそろそろ毛越寺へ向かわねばということで、

その前に毛越寺お隣の観自在王院跡で、

ほやほやの発掘調査速報の写真で見た現場へ。

「車止め跡」つまり平安時代のリムジンだった牛車を留めるところは

こうなっていたんだとしばし平安の貴人の香りに思いを馳せる。

毛越寺はまさに紅葉の見ごろ。

本堂から義経公ご一行と出迎える藤原秀衡公がお出ましになった。

秀衡公の前に跪く義経公のお姿の美しさたるや…

これは5月の東下り行列の伊藤義経公の登場場面

藤原秀衡公の前に跪く姿

境内では「延年の舞」に先立ち平泉の郷土芸能が披露されていました。

これは達谷窟毘沙門神楽(たっこくのいわやびしゃもんかぐら)というもので、毛越寺から少し離れたところに位置する達谷窟毘沙門堂に伝わるお神楽です。

いよいよ能舞台にて「延年の舞」が始まります。

義経公東下り行列の時には扉が閉められていたので気づきませんでしたが、

三方の扉が開放されると見事な能舞台が現れます。

舞台の梁を囲うように吊り下げられている装飾のような切り紙は

「雑花(ぞうか)」と言って舞台と外を隔てる結界の役割なのだそう。

毛越寺独自の紋様の型紙が48種類あったそうですが、

現存する型紙は12種類。

植物や家紋を表すデザインが面白いです。

まず貫主さんが登場し、

「延年の舞」のいわれや演目の説明をしてくださいました。

「延年」とは文字通り「寿命を延ばす」という意味。

有力な寺社で大きな法要が執り行われた後に

厄払いと健康長寿を願って奉納される歌舞を総称して

「延年」と呼ぶそうです。

平安時代中期ごろから盛んになったものの、

時代とともに廃れ現在でも継承保存されている例は

全国でも数えるほどとのことです。

毛越寺に伝わる「延年の舞」は重要無形民俗文化財に指定されています。

そのような貴重な芸能を見る機会とあらば、逃す手はありません。

当日は

「路舞・唐拍子(ろまい・からびょうし)」

「若女・禰宜(じゃくじょ・ねぎ)」

「王母ヶ昔(おぼがむかし)」

の三曲ほど披露されました。

貫主によると舞を継承するのは並々ならぬ努力があるとのこと。

稚児舞は今は中学生が担当していますが、

本来はもっと小さい子どもが舞うもの。

舞手を育成する活動も徐々に行っているそうです。

少子高齢化の中で伝統文化を守るのは大変ですね。

私事ながら、もうすぐ還暦を迎える身。

延年の舞で厄を払い健康長寿を授かった気分。

ありがたさを噛みしめました。

そこで一句

延年の 舞でことほぐ 六十路かな

京花

舞の鑑賞のあとは紅葉に染まる毛越寺の美しい庭園を散策。

毛越寺を出てお昼はわんこそばで有名な芭蕉館へ。

歴代の義経公役のタレントさんもいらしたお店で、

写真やサインが玄関に飾ってありました。

残念ながら健太郎くんのはありません。

スケジュールの都合で行列が終ったら即帰らなければならなかったと

ラジオでお話されていました。

この量!食べられるか?との心配もよそに、

お椀には本当に一口分だけがよそってあるので、

ツルツル~っと行っちゃいました。

薬味がいろいろあるので味変を楽しめるのもよいですね。

お腹いっぱいになったところで、次へつづく。