滞在2日目。

朝、東北本線平泉駅の前で奥州市在住の健友さんと待ち合わせ。

去年あたりから、ツイッター上で推しの伊藤健太郎くんの魅力について

たくさんの健ラバの方々とやりとりさせていただいていて

中でもひときわ萌えポイントが共通しているお友達と意気投合。

今回、平泉を再訪するにあたって、ぜひ会いましょうということになり

お時間作っていただいたのです。

まずは、駅前の平泉観光協会事務所へ。

ガラスケースに今年5月の義経公東下り行列の写真が展示されています。

撮影許可をいただき、反射するのでわざわざガラスの扉を開けてくださいました。

残念ながらSNS掲載はNGです。

健友さんと二人で、ひとしきり事務所の方たちと

今年の盛り上がり具合とその後の反響について質問し

全国から24万人が観覧、

前日から行列ルートの下見に訪れた人も多かった

などとお話を聞くと、

やはり健太郎効果は絶大だったのだと確信しました。

「さすがに2年連続同じ配役はないですよね~?」

と水を向けると

「前例がないですね~」

と所長さん。

「来年のポスターは販売しないのですか?

もし販売されたら購入したい人たくさんいると思いますよ」

例年、前年度の義経公の写真が中央にドーンと映った

ポスターを作成されているので、

来年度は健太郎義経公が

メインビジュアルになる予定。

ただ販売は、運営の規定上難しいと思いますとのこと。

あくまで行政主催の行事なので民間のように小回りは利かないのでしょう。

その辺の事情はお察ししたうえで

「お祭りの協賛金を募集してその返礼品としてポスター配布とかいかがですか?」

なんてアイデアもぶっこんでみました。

きっとそういうご意見もすでに届いていることと思います。

まあ、成就するかは置いておいて

熱は伝わったと思います。

うざくてすみません!

観光協会さんを後にして、

健友さんがクルマで周辺の観光名所にお連れくださいました。

まずは、私のリクエストで

達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわやびしゃもんどう)へ。

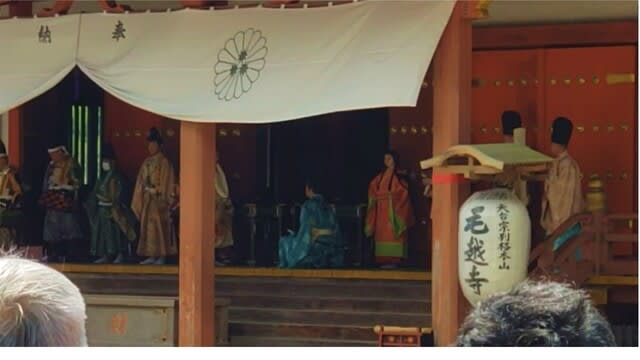

前日、毛越寺で披露されていたお神楽の伝わっているお寺です。

岩肌に食い込むように建てられたお堂が、すごい迫力!

延暦20(801)年、朝廷から初代の征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が、

蝦夷を平定した戦勝を記念して戦いを司る毘沙門天をまつり、

国を鎮める祈願所とし建てたお堂だそう。

坂上田村麻呂が建立に尽力した京都の清水寺の形を真似て作られています。

何度か火事で焼失・再建を繰り返し、現在の建物は昭和36年に再建された5代目とのこと。

毘沙門天は寅年の守本尊で、悪鬼を払い財宝・地位・知恵・寿命などの福を招くのだそう。

寅年生まれの私は何かご縁を感じる。

いいことがあるかな?

とりあえず12月の健太郎関係イベントは日程ことごとく都合つかず。

まあ、これからに期待ですね。

お堂に向かって左側の岩壁には、摩崖仏が彫り込まれています。

写真ではわかりにくいですが、少し離れて肉眼で見ると、得も言われぬ尊さを感じます。

本来は全身が掘られていたものが、

明治29(1896)年の陸羽地震で大きく崩落し、

現在は肩から上だけが残っています。

資料によると地面から頭頂までの高さは15m94cmもあるそうです。

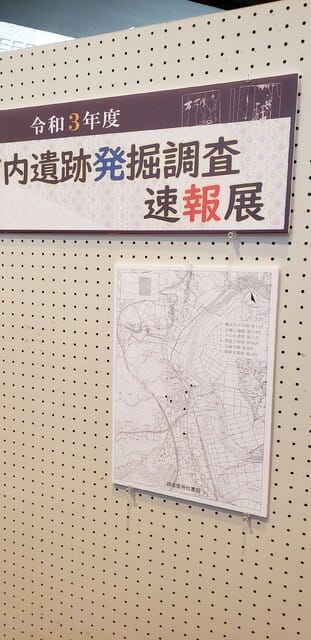

お堂のすぐそばでは今まさに発掘調査が行われています。

掘る女、興奮~!

何が出てくるのかドキドキですね。

できることならば作業に加わりたかった(笑)

続いて健友さんが連れて行ってくださったのは

有名な厳美渓。勇壮な渓谷の景色にしばしうっとり!

ここの名物は「かっこうだんご」

対岸にある団子やさんからロープウェイのように吊り下げた籠に

お金を入れて隣にある板を木づちでトントンとたたくと

お店の人がロープを引っ張って籠がお店に到着。

お団子とお茶の入った籠が戻って来るというシステム。

ちゃんと熱々でおいしいお茶が紙コップに入っていて

その上にお団子の箱がかぶせるように置いてあります。

不思議にもお茶はまったくこぼれていないのです。

お団子やさん、すごい技だな~!

一人前500円でこの量!

お味も素朴で美味しい!

ほっこりしたところで、

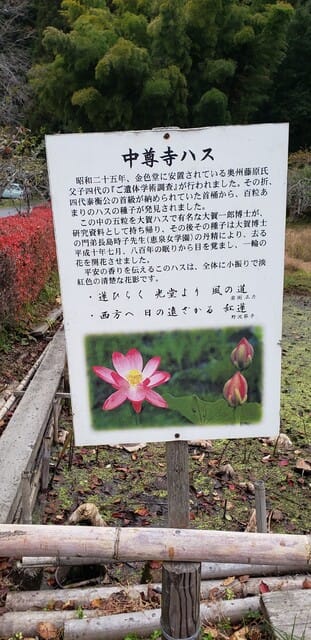

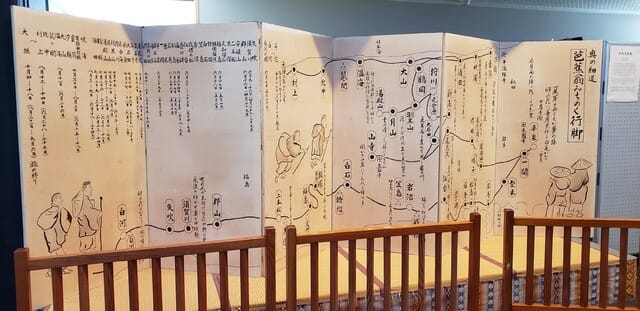

「石のほとけ」の展示があると聞いていた

平泉世界遺産ガイダンスセンターへ。

盛りだくさんな展示につい見入っているうちに

ランチしてから一ノ関駅発の新幹線を目指すのにいい時間となりました。

センターの入り口にはマスコットキャラクターの

「ケロ平くん」。

けろひらと読むのですって。

平泉の「ひら」なんですね。

一ノ関駅近くの健友さんお勧めのお店でランチ。

新幹線の時間とのにらめっこで、

お店の人には急がせてしまって申し訳なかったですが

地元食材を使ってヘルシーなのにしっかりボリューム感あり

美味しかった~!

また食べに行きたい‼

Café 自休自足

https://www.instagram.com/cafe_jikyujisoku/?hl=ja

半日お付き合いいただいた健友さんには

本当にお世話になりました。

今回のアテンドのために、タイムテーブルまで作ってくださってたなんて

まるでツアコンダクター。

車中でたくさん推しの魅力について語り合えて、

リアルでは初顔合わせだったのに、

もう古くからの友人のような気になっているという・・・

素敵な出会いをくれた健太郎くんには

もう、「ありがとうの100乗」を送りたいです!

平泉への2回目の訪問は歴史探訪、食事、

推しの残り香、新たな出会いすべて充実で

身体だけでなく心にたくさん栄養補給した旅になりました。

長らくお読みいただいて、ありがとうございました。

朝、東北本線平泉駅の前で奥州市在住の健友さんと待ち合わせ。

去年あたりから、ツイッター上で推しの伊藤健太郎くんの魅力について

たくさんの健ラバの方々とやりとりさせていただいていて

中でもひときわ萌えポイントが共通しているお友達と意気投合。

今回、平泉を再訪するにあたって、ぜひ会いましょうということになり

お時間作っていただいたのです。

まずは、駅前の平泉観光協会事務所へ。

ガラスケースに今年5月の義経公東下り行列の写真が展示されています。

撮影許可をいただき、反射するのでわざわざガラスの扉を開けてくださいました。

残念ながらSNS掲載はNGです。

健友さんと二人で、ひとしきり事務所の方たちと

今年の盛り上がり具合とその後の反響について質問し

全国から24万人が観覧、

前日から行列ルートの下見に訪れた人も多かった

などとお話を聞くと、

やはり健太郎効果は絶大だったのだと確信しました。

「さすがに2年連続同じ配役はないですよね~?」

と水を向けると

「前例がないですね~」

と所長さん。

「来年のポスターは販売しないのですか?

もし販売されたら購入したい人たくさんいると思いますよ」

例年、前年度の義経公の写真が中央にドーンと映った

ポスターを作成されているので、

来年度は健太郎義経公が

メインビジュアルになる予定。

ただ販売は、運営の規定上難しいと思いますとのこと。

あくまで行政主催の行事なので民間のように小回りは利かないのでしょう。

その辺の事情はお察ししたうえで

「お祭りの協賛金を募集してその返礼品としてポスター配布とかいかがですか?」

なんてアイデアもぶっこんでみました。

きっとそういうご意見もすでに届いていることと思います。

まあ、成就するかは置いておいて

熱は伝わったと思います。

うざくてすみません!

観光協会さんを後にして、

健友さんがクルマで周辺の観光名所にお連れくださいました。

まずは、私のリクエストで

達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわやびしゃもんどう)へ。

前日、毛越寺で披露されていたお神楽の伝わっているお寺です。

岩肌に食い込むように建てられたお堂が、すごい迫力!

延暦20(801)年、朝廷から初代の征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が、

蝦夷を平定した戦勝を記念して戦いを司る毘沙門天をまつり、

国を鎮める祈願所とし建てたお堂だそう。

坂上田村麻呂が建立に尽力した京都の清水寺の形を真似て作られています。

何度か火事で焼失・再建を繰り返し、現在の建物は昭和36年に再建された5代目とのこと。

毘沙門天は寅年の守本尊で、悪鬼を払い財宝・地位・知恵・寿命などの福を招くのだそう。

寅年生まれの私は何かご縁を感じる。

いいことがあるかな?

とりあえず12月の健太郎関係イベントは日程ことごとく都合つかず。

まあ、これからに期待ですね。

お堂に向かって左側の岩壁には、摩崖仏が彫り込まれています。

写真ではわかりにくいですが、少し離れて肉眼で見ると、得も言われぬ尊さを感じます。

本来は全身が掘られていたものが、

明治29(1896)年の陸羽地震で大きく崩落し、

現在は肩から上だけが残っています。

資料によると地面から頭頂までの高さは15m94cmもあるそうです。

お堂のすぐそばでは今まさに発掘調査が行われています。

掘る女、興奮~!

何が出てくるのかドキドキですね。

できることならば作業に加わりたかった(笑)

続いて健友さんが連れて行ってくださったのは

有名な厳美渓。勇壮な渓谷の景色にしばしうっとり!

ここの名物は「かっこうだんご」

対岸にある団子やさんからロープウェイのように吊り下げた籠に

お金を入れて隣にある板を木づちでトントンとたたくと

お店の人がロープを引っ張って籠がお店に到着。

お団子とお茶の入った籠が戻って来るというシステム。

ちゃんと熱々でおいしいお茶が紙コップに入っていて

その上にお団子の箱がかぶせるように置いてあります。

不思議にもお茶はまったくこぼれていないのです。

お団子やさん、すごい技だな~!

一人前500円でこの量!

お味も素朴で美味しい!

ほっこりしたところで、

「石のほとけ」の展示があると聞いていた

平泉世界遺産ガイダンスセンターへ。

盛りだくさんな展示につい見入っているうちに

ランチしてから一ノ関駅発の新幹線を目指すのにいい時間となりました。

センターの入り口にはマスコットキャラクターの

「ケロ平くん」。

けろひらと読むのですって。

平泉の「ひら」なんですね。

一ノ関駅近くの健友さんお勧めのお店でランチ。

新幹線の時間とのにらめっこで、

お店の人には急がせてしまって申し訳なかったですが

地元食材を使ってヘルシーなのにしっかりボリューム感あり

美味しかった~!

また食べに行きたい‼

Café 自休自足

https://www.instagram.com/cafe_jikyujisoku/?hl=ja

半日お付き合いいただいた健友さんには

本当にお世話になりました。

今回のアテンドのために、タイムテーブルまで作ってくださってたなんて

まるでツアコンダクター。

車中でたくさん推しの魅力について語り合えて、

リアルでは初顔合わせだったのに、

もう古くからの友人のような気になっているという・・・

素敵な出会いをくれた健太郎くんには

もう、「ありがとうの100乗」を送りたいです!

平泉への2回目の訪問は歴史探訪、食事、

推しの残り香、新たな出会いすべて充実で

身体だけでなく心にたくさん栄養補給した旅になりました。

長らくお読みいただいて、ありがとうございました。