明治12年のこと。

奈良、東大寺南大門の大修理の際に、その屋根裏から室町時代以前のものと思われる墨壺が見つかった。

その「忘れもののスミツボ」のことは、僕も知っていた。

気になっていたのはそれがホントに「忘れもの」なのか?ってことだった。

そもそも墨壺は、柱や梁を加工する際に真っすぐの線を打つための道具。

つまり、加工済みの木材を組んでいく屋根裏での作業では不要の道具なのだ。

となると忘れたのではなくて、意図的に置いてきた、と考えるのがふつう。

墨を打つという工程は、今も昔も建築責任者である棟梁の役目。

だからはじめ僕は、南大門を担当した棟梁が、落慶の記念に、自分の手柄だと言わんばかりに置いたのだろうと連想した。

だけど、手慣れた道具を手放すとは、どういうわけだろう。

作家が筆を折るとか、歌手がマイクを置く(山口百恵限定?)とか、それと同じで、南大門を仕上げたのをいい潮時に、これを最後と引退したのか。

なら、たしかにもう墨壺には用がないけれど、隠すような行為にずっと違和感を感じたままだった。

あるとき本屋で『南大門の墨壺』という背表紙を目にした瞬間、僕の好奇心はくすぐられた。

作者も、この墨壺という、もの言わぬ存在に強くインスパイアされ、ミステリーを解くように想像力をたくましくしたに違いない。

持ち主の大工(当時は番匠と呼んでいたらしい)はどんな人物だったのか。

当時の外来様式を採り入れた建築に、異論はなかったのか。

大事業ゆえの資金難、人材難、技術不足などをどう切り抜けたのか。

大仏殿や南大門の再建を取り仕切った重源という坊さんは、どんな人物だったのか。

そして、どんな経緯で、誰が墨壺を置いたのか。

作者なりの答えが、この『南大門の墨壺』なのだ。

作者の結論は、完成間近に亡くなった棟梁(ここでは引頭という)の「鎮魂」「供養」だった。

物語はじつによく描かれている。

ただ、主人公の魅力に欠けた。最後まで、可愛げのない夜叉太郎だった。

技能はあるが人望がない。幼馴染みとも疎遠になるし、好いたおなごとも思うように一緒になれない。

仕事場でも職人を怒鳴るだけで愛想もない性格は、不幸な行く末を暗示していた。

途中、播磨の南無阿弥陀仏寺(現・浄土寺)の勧進僧・観阿弥が、「人は、生きておれば、それだけで罪業を重ねるものじゃ」と説く。

生きることが罪だというこの言葉に、僕はどきりとした。

夜叉太郎も、「たしかに年を経るたびに自分が悪人になっていくような気がする」、

「やはり年をとらないと見えてこないものも、世の中にはあるものだ」と気づく。

せっかく気づいたのだから、ここから、夜叉太郎は人間的に成長しなければいけなかったのだ。

夕陽を背にし、まるでこの世に現出したかのような阿弥陀さまのご来迎のお姿をみて、心を清らかにするべきだった。

読み進める僕自身はそう望んでいたのだが、それは叶わぬ結末となった。

平家の兵難に遭った南都奈良。

鎌倉時代に入って、重源上人の勧進の甲斐あって東大寺の諸堂は再建された。

そのうち、南大門は現在も雄々しくそびえたっているが、彼らがもっとも苦労した大仏殿は、こののち再度焼失される悲劇にある。

その、戦国武将・松永久秀に焼かれる運命を知っている後世の僕にしてみれば、重源上人たちの努力がどうしても空しく映ってしまい、どこか切ない想いが拭えないままだった。

そのことも、読後の晴れやかさがない理由のひとつなのかもしれない。

後味がなにかすっきりできないまでも、この作家、気に入りました。 満足度7★★★★★★★

|

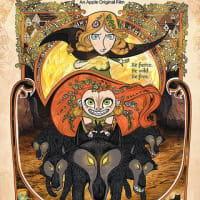

南大門の墨壺 |

| 岩井 三四二 | |

| 講談社 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます