中日新聞 2010年9月18日 より引用

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

奈良・巻向遺跡 祭り用 果肉残るものも

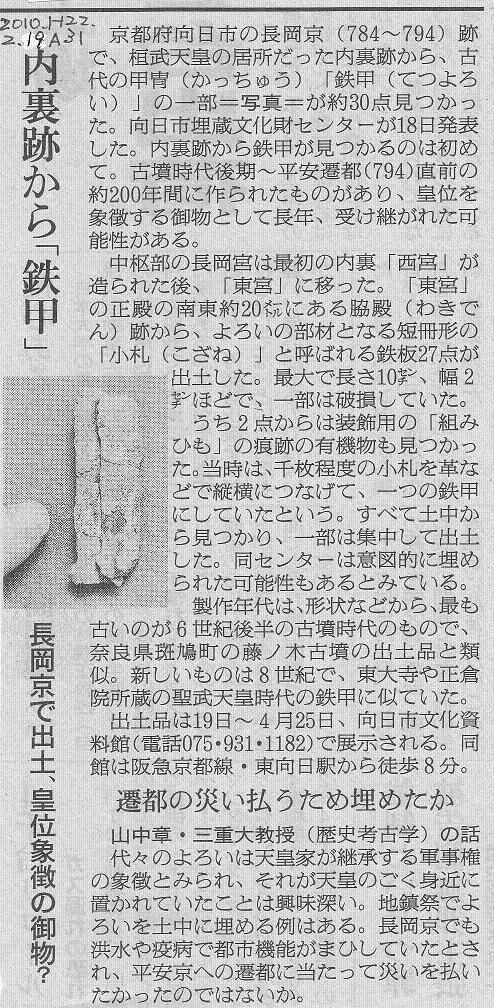

邪馬台国の有力候補地、奈良県桜井

市巻向遺跡で、女王卑弥呼の宮殿の可

能性がある大型建物跡(三世紀前半~

同中ご)から、二千個以上のモモの種

が見つかった。桜井市教育委員会が十

七日発表した。モモは当時、不老長寿

の神聖な果実と信じられ、市教委は「大

規模な祭りで、大型建物エリアが特殊

な場所だったことを示している」とみ

ている。モモの種には果肉が残るもの

もあった。ほかに東海系のミニチュア

土器や絵画土器などの土器片、黒漆塗

りの弓、剣型などの木製品、竹かごが

壊された状態で見つかった。(中略)

市教委の橋本輝彦文化財係長は「これ

ほど大量のモモの種の出土は初めてで

は。集落内のモモをかき集め、遺跡全

体にかかわるような大事な祭りだった

可能性がある」と話す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼卑弥呼がモモを供えて祭りを行った

のだろうか。それにしてもかなりの数

の種が腐食もせずに残っていたもので

す。東海系のミニュチュア土器も発掘

されたとあり、東海からの献上物でし

ょうか。中央の権力者として力を発揮

していたのではと想像します。このあ

たりは赤塚次郎著「幻の王国・狗奴国

を旅する」のP162を参照してください。

こめぞう

こめぞう