(勝山句会 於 坂本公民館 平成27年9月21日(月)19:30~)

今日はもう12月3日です。ブログ作りが進まなくて申し訳ありません。

今日はもう12月3日です。ブログ作りが進まなくて申し訳ありません。

季語紹介

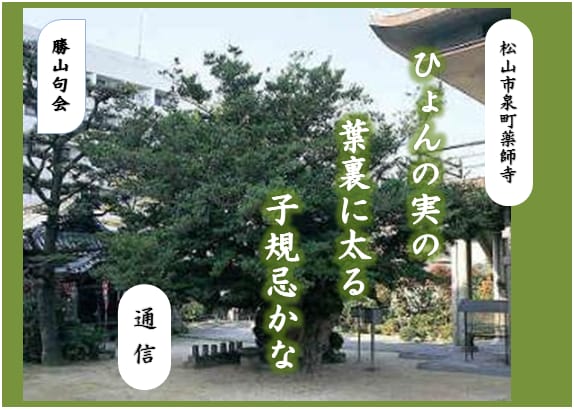

季語紹介  子規忌 読み方:シキキ(shikiki)正岡子規の忌日。季節:秋。分類:宗教。月日:9月19日。 【weblio 季語・季題辞典より】

子規忌 読み方:シキキ(shikiki)正岡子規の忌日。季節:秋。分類:宗教。月日:9月19日。 【weblio 季語・季題辞典より】

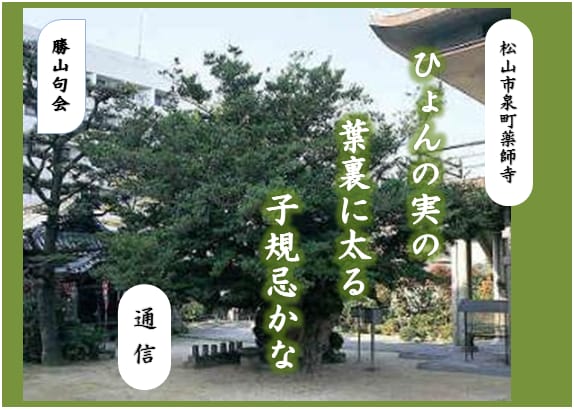

写真:松山市ホームページより引用

写真:松山市ホームページより引用

竹内コメント

竹内コメント 境内に子規の句碑「我見しより久しきひょんの茂哉」があります。

境内に子規の句碑「我見しより久しきひょんの茂哉」があります。

ひょんの茂(ひょんの木)とは「いすの木」のこと。

ひょんの茂(ひょんの木)とは「いすの木」のこと。

蚊母樹 読み方:イスノキ(isunoki) マンサク科の常緑高木。庭木、建築材となる。季節:秋。分類:植物。 【weblio 季語・季題辞典より】

泉町薬師寺のいすの木(松山市指定天然記念物)については、松山市ホームページ→観光イベント→松山の歴史文化→指定文化財→市指定文化財→記念物「いすの木(泉町 薬師寺)」に詳細があり、「いすの木は、さして珍しい木ではないが、これほど大きいのは珍しい。…云々」…これは一度見に行かねば。

泉町薬師寺のいすの木(松山市指定天然記念物)については、松山市ホームページ→観光イベント→松山の歴史文化→指定文化財→市指定文化財→記念物「いすの木(泉町 薬師寺)」に詳細があり、「いすの木は、さして珍しい木ではないが、これほど大きいのは珍しい。…云々」…これは一度見に行かねば。  (県立中央病院の東側にあります。)

(県立中央病院の東側にあります。)

ひょんの実【瓢の実】について

ひょんの実【瓢の実】について

「葉や枝にイチジク状の虫えい(虫こぶ)ができて、長さ4~5cmにもなり、その中の幼虫が成虫になって出たあとの穴に、風があたるとヒョウヒョウと鳴る。その音色から、別名ヒョンノキともいう。子供はこれを笛がわりに吹いて遊ぶこともあった。」

【松山市ホームページ「いすの木」解説より】

写真:「公益財団法人京都市都市緑化協会みどりの相談所だよりQ&A」より引用

写真:「公益財団法人京都市都市緑化協会みどりの相談所だよりQ&A」より引用

毎年恒例、坂本公民館の地域めぐり事業で窪野町の正八幡神社を訪れた際に、地元の方に「これがひょんの実だよ。子どものころは笛にして遊んだもんだ。」と教えてもらいました。木の実だと思い込んでました。虫こぶだったんですね…。珍しくて、ずーっと持っていました。

毎年恒例、坂本公民館の地域めぐり事業で窪野町の正八幡神社を訪れた際に、地元の方に「これがひょんの実だよ。子どものころは笛にして遊んだもんだ。」と教えてもらいました。木の実だと思い込んでました。虫こぶだったんですね…。珍しくて、ずーっと持っていました。

竹内 評

竹内 評  人生とは海のようなものと言った先人がいる。潮が引くと汚れた海底が覗き、満ちると隠れて一見平和な景色となる。今の世は引き潮だと。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄三の句)

人生とは海のようなものと言った先人がいる。潮が引くと汚れた海底が覗き、満ちると隠れて一見平和な景色となる。今の世は引き潮だと。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄三の句)

季語紹介

季語紹介  初潮 読み方:ハツシオ(hatsushio) 陰暦8月15日満月の大潮の満潮。季節:秋。分類:地理。 【weblio 季語・季題辞典より】

初潮 読み方:ハツシオ(hatsushio) 陰暦8月15日満月の大潮の満潮。季節:秋。分類:地理。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

竹内 評

竹内 評  「老体は耐ふる外無き残暑かな」ならば、材料が良いので「鶴抄」句。 (9月号 鶴巻頭 鴇抄三の句)

「老体は耐ふる外無き残暑かな」ならば、材料が良いので「鶴抄」句。 (9月号 鶴巻頭 鴇抄三の句)

季語紹介

季語紹介  残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】

残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用

写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用

「鶴抄」とは

「鶴抄」とは  竹内さん編集の句集「つるき」には、「鶴巻頭」というコーナーがあります。「鶴抄一」「鶴抄二」「鶴抄三」「鴇抄一」「鴇抄二」「鴇抄三」「白鷺一」「白鷺二」「白鷺三」が、以前の「特選」「入選」「佳作」に対応しています。

竹内さん編集の句集「つるき」には、「鶴巻頭」というコーナーがあります。「鶴抄一」「鶴抄二」「鶴抄三」「鴇抄一」「鴇抄二」「鴇抄三」「白鷺一」「白鷺二」「白鷺三」が、以前の「特選」「入選」「佳作」に対応しています。

竹内 評

竹内 評  惜しい一句。「終えの一服」が「終へて一服」ならば「鴇抄」句。 (9月号 鶴巻頭 白鷺抄三の句)

惜しい一句。「終えの一服」が「終へて一服」ならば「鴇抄」句。 (9月号 鶴巻頭 白鷺抄三の句)

季語紹介

季語紹介  残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】

残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用

写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用

竹内 評

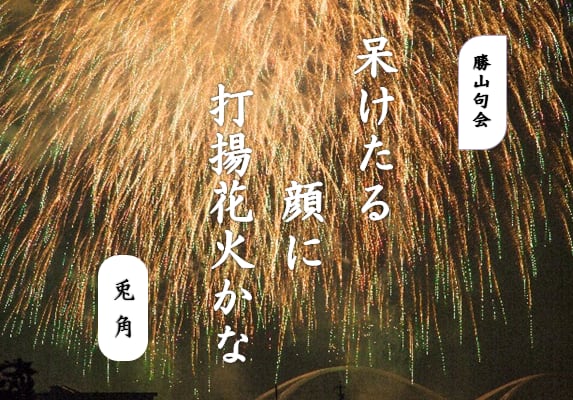

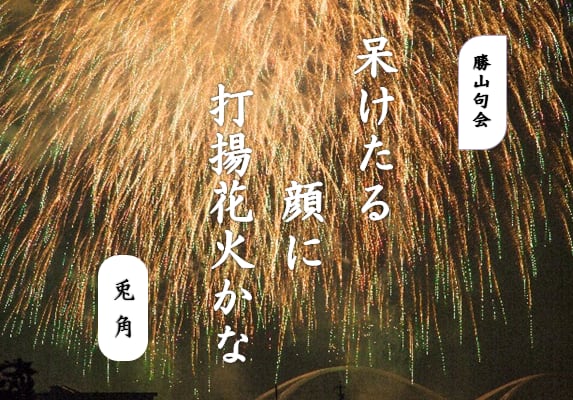

竹内 評  真下から花火を見上げる人の大半は不思議と口を開けている。(調査済み) (通信つるき句会平成27年8月号 地籟一 四点句)

真下から花火を見上げる人の大半は不思議と口を開けている。(調査済み) (通信つるき句会平成27年8月号 地籟一 四点句)

季語紹介

季語紹介  花火 読み方:ハナビ(hanabi) 火薬に他の薬料を配合して、球のなかにつめ、木筒などに入れて、火を点じて空中に打ちあげるもの。季節:夏、秋。分類:人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

花火 読み方:ハナビ(hanabi) 火薬に他の薬料を配合して、球のなかにつめ、木筒などに入れて、火を点じて空中に打ちあげるもの。季節:夏、秋。分類:人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

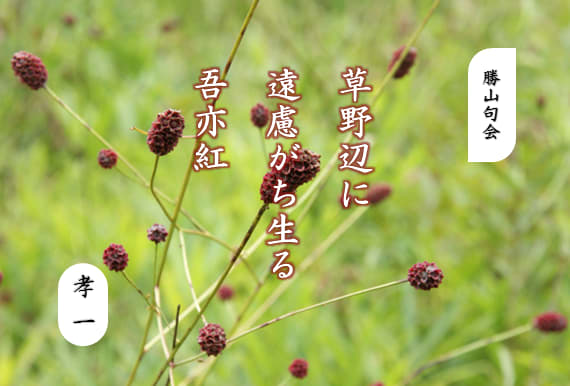

竹内 評

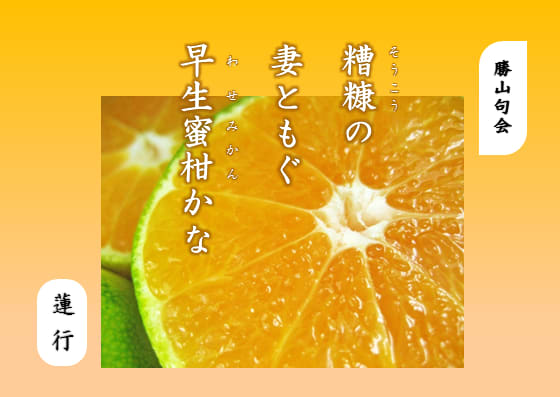

竹内 評  この句は肩の張ったところが無い。このような句の良さが判る選者が増えるといいですね。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄二の句)

この句は肩の張ったところが無い。このような句の良さが判る選者が増えるといいですね。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄二の句)

季語紹介

季語紹介  台風(颱風) 読み方:タイフウ(taifuu) おもに秋に発生する熱帯性低気圧に伴う暴風雨。季節:秋。分類:天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

台風(颱風) 読み方:タイフウ(taifuu) おもに秋に発生する熱帯性低気圧に伴う暴風雨。季節:秋。分類:天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

そして最後に…

そして最後に…

蓮行さんに教えてもらって、初めて見た

蓮行さんに教えてもらって、初めて見た 「NHK俳句」。

「NHK俳句」。

以下、NHK俳句のホームページより引用

以下、NHK俳句のホームページより引用

当日の司会者は岸本葉子さん。

選者は、星野高士さん。

ゲストは桂右團治さん(女性落語家として初の真打ち)でした。

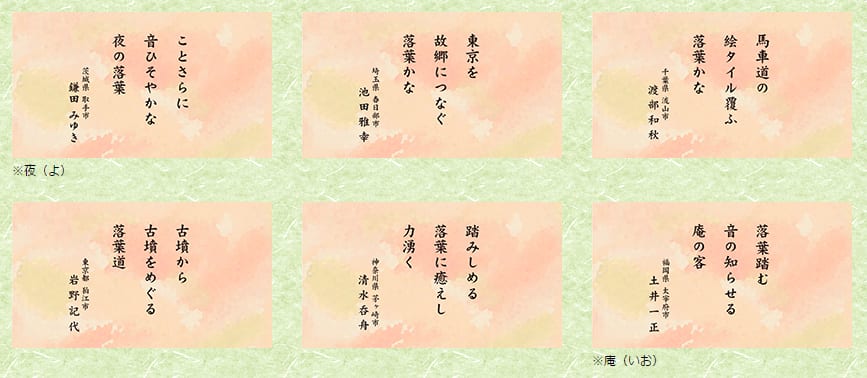

星野選者、当日の生コメントより抜粋。7番(蓮行さんの句)

「これは、あの、別に難しいことは言ってませんね。なんとなく日常の感じなんですね。でも日課っていうのはみんなそれぞれあるじゃないですか。『朝起きてどうしよう…でも、落ち葉がちょっと積もっている。この落ち葉のことも日課に加えよう。』この落ち葉に対する想い、それが出てるんじゃないでしょうかね。」

入選作品発表後の司会者コメントより

「『落ち葉掃く~』すごく素直ですね。落ち葉の季節に続くなという感じがしました。」

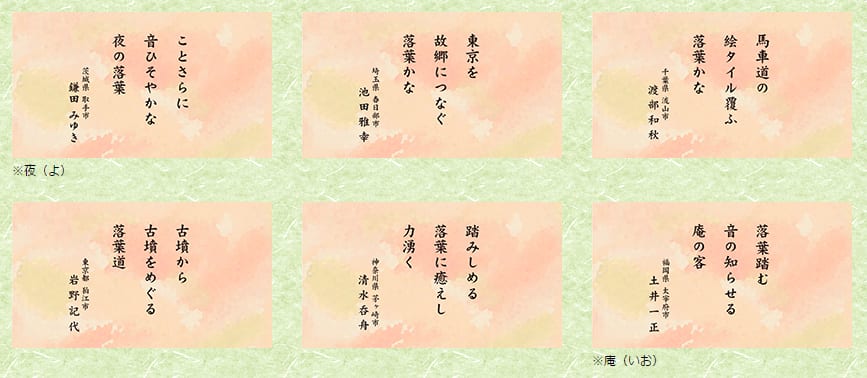

そして、入選作品。

毎週、何千通(?)もの投句があるそうです。その中から選ばれた9句。

毎週、何千通(?)もの投句があるそうです。その中から選ばれた9句。

そして、9句の中から一席、二席、三席が選ばれます。

蓮行さん、これからも投句がんばってください。

ブログ担当より

ブログ担当より  勝山句会の資料「つるき」はすでに10月号を預かっています。

勝山句会の資料「つるき」はすでに10月号を預かっています。

10月19日(月)19:30~ 《課題季語》鶺鴒・背黒鶺鴒・石たたき・庭たたき・黄鶺鴒 ・・・句会開催済み。

11月16日(月)19:30~ 《課題》冬眠 ・・・句会開催済み。

(「次回予告」の存在が危ない… )

)

12月の勝山句会は、たぶん、21日(月)(予定)でしょう。

「つるき」11月号、12月号を預かる前に、なんとかして10月号の句を紹介したいです。 がんばります。

がんばります。

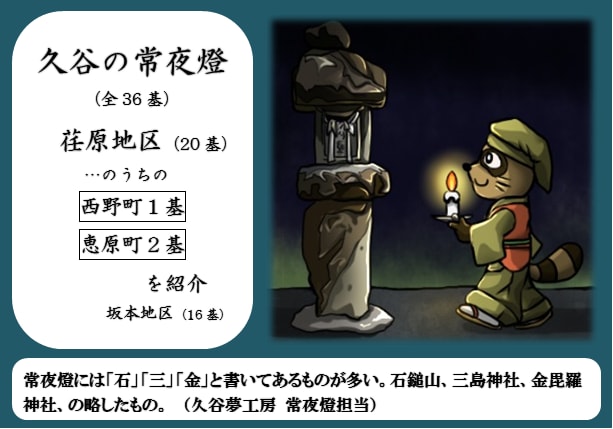

荏原地区の常夜燈の総ざらえです。

荏原地区の常夜燈の総ざらえです。

では、常夜燈が一番多くある東方町からいきまーす。

では、常夜燈が一番多くある東方町からいきまーす。

)

)

)

)

以上が東方町の9基の常夜燈でした。

以上が東方町の9基の常夜燈でした。

さあ、クルッとUターンして、川西のほうへ向かいます。(御坂川の西という意味だと思う。

さあ、クルッとUターンして、川西のほうへ向かいます。(御坂川の西という意味だと思う。 )

)

今回は常夜燈担当さんの写真を大きめに入れてみました。

今回は常夜燈担当さんの写真を大きめに入れてみました。

まとめに、詳細マップを入れておきます。

まとめに、詳細マップを入れておきます。

)

)

あー、やっと、荏原地区の20基の常夜燈のまとめができました。

あー、やっと、荏原地区の20基の常夜燈のまとめができました。 (笑))

(笑))

(…笑

(…笑

)

)

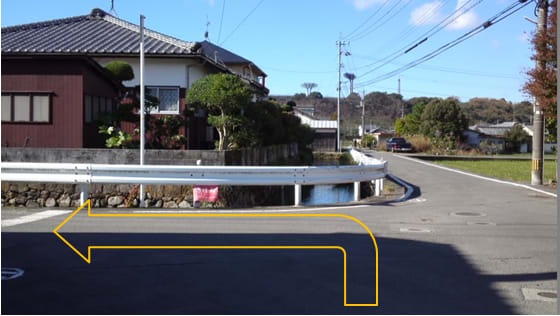

家の周りにお堀があるところへ来るので、そこを左折。

家の周りにお堀があるところへ来るので、そこを左折。

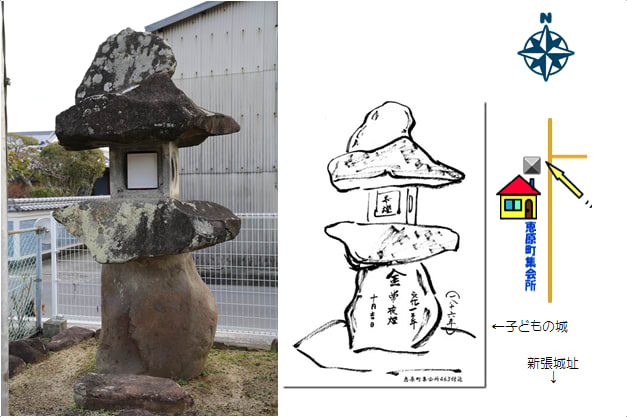

西野町集会所、恵原町集会所、新張城址について少々手直しさせていただきました。

西野町集会所、恵原町集会所、新張城址について少々手直しさせていただきました。

竹内通信さんがなぜ「久谷村」と書いたのか・・・。

竹内通信さんがなぜ「久谷村」と書いたのか・・・。

窪野町と久谷町と浄瑠璃町で「坂本村(1890年~)」。

窪野町と久谷町と浄瑠璃町で「坂本村(1890年~)」。

竹内コメント

竹内コメント  季語紹介

季語紹介

あまり意味のない「次回予定」

あまり意味のない「次回予定」 (ブログ担当より)

(ブログ担当より)

蓮行さんに教えてもらって、初めて見た

蓮行さんに教えてもらって、初めて見た