≪勝山句会 於 坂本公民館 平成28年2月15日(月)19:30~≫

竹内コメント

竹内コメント  「魚島(うをしま)」・・・瀬戸内海で鯛や鰤が産卵の為に群れて海面が盛上がり小島のように見える事。

「魚島(うをしま)」・・・瀬戸内海で鯛や鰤が産卵の為に群れて海面が盛上がり小島のように見える事。

えっ? 「魚島」って島じゃなかったんですか??

えっ? 「魚島」って島じゃなかったんですか??

うお しま うを- 【魚島】

うお しま うを- 【魚島】  【weblio 三省堂大辞林より引用】

【weblio 三省堂大辞林より引用】

① 瀬戸内海中の島。愛媛県越智郡に属する。面積1.4平方キロメートル。

② 「魚島時(どき)」の略。また、集まる場所や様子についてもいう。うおじま。 [季]春。

・・・ぜんぜん知りませんでした。今治沖の魚島のこと以外の意味があるなんて。

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

季語紹介

季語紹介  紅梅 読み方:コウバイ(koubai) 紅色の花の梅のこと。 季節: 春。 分類: 植物。 【weblio 季語・季題辞典より】

紅梅 読み方:コウバイ(koubai) 紅色の花の梅のこと。 季節: 春。 分類: 植物。 【weblio 季語・季題辞典より】

久谷地区の西隣は伊予郡砥部町。砥部焼と七折れ小梅が有名です。

久谷地区の西隣は伊予郡砥部町。砥部焼と七折れ小梅が有名です。

靄(もや) 空気中に小さい水滴や吸湿性の粒子などが浮遊し、遠方のものが灰色にかすんで見える状態。視程は1キロメートルを超え、霧よりは見通しがよい。 【weblio 三省堂大辞林より引用】

靄(もや) 空気中に小さい水滴や吸湿性の粒子などが浮遊し、遠方のものが灰色にかすんで見える状態。視程は1キロメートルを超え、霧よりは見通しがよい。 【weblio 三省堂大辞林より引用】

なるほど。霧よりちょっと見えてる感じが靄なんですね。

なるほど。霧よりちょっと見えてる感じが靄なんですね。

写真提供:久谷の里山(写真のページ)様

写真提供:久谷の里山(写真のページ)様

竹内コメント

竹内コメント  懐には握り拳の両手を納れているのです。顔は平静を装い、心は乱れている。その心境の一句です。 (通信つるき句会2月号)

懐には握り拳の両手を納れているのです。顔は平静を装い、心は乱れている。その心境の一句です。 (通信つるき句会2月号)

季語紹介

季語紹介  懐手 読み方:フトコロデ(futokorode) 寒いとき、手をふところに入れていること。 季節: 冬。 分類: 人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

懐手 読み方:フトコロデ(futokorode) 寒いとき、手をふところに入れていること。 季節: 冬。 分類: 人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

2月の勝山句会の課題は「帰る雁・帰雁・行く雁・去る雁・雁との別れ・雁帰る」でした。「句集つるき1月号」を手に入れたのは2月号のあとでした。

2月の勝山句会の課題は「帰る雁・帰雁・行く雁・去る雁・雁との別れ・雁帰る」でした。「句集つるき1月号」を手に入れたのは2月号のあとでした。

写真提供: 門前の小僧 遍路日記 様

写真提供: 門前の小僧 遍路日記 様

竹内コメント

竹内コメント  お正月は屠蘇が付き物、屠蘇にお節が日本の風習です。「屠蘇(酒)無くて何の正月。酒飲ませ。」の気持ち、良く解ります。 (2月号 鶴巻頭 鶴抄三)

お正月は屠蘇が付き物、屠蘇にお節が日本の風習です。「屠蘇(酒)無くて何の正月。酒飲ませ。」の気持ち、良く解ります。 (2月号 鶴巻頭 鶴抄三)

季語紹介

季語紹介  屠蘇 読み方:トソ(toso) 酒に浸して新年に飲む薬。サンショウ、ボウフウ、ニッケイ、キキョウ、ビャクジュツ、ミカンの皮、赤アズキなど調合したもの。 季節: 新年。 分類: 人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

屠蘇 読み方:トソ(toso) 酒に浸して新年に飲む薬。サンショウ、ボウフウ、ニッケイ、キキョウ、ビャクジュツ、ミカンの皮、赤アズキなど調合したもの。 季節: 新年。 分類: 人事。 【weblio 季語・季題辞典より】

お屠蘇の句をもうひとつ。(写真は同じ、門前の小僧様の☆)

お屠蘇の句をもうひとつ。(写真は同じ、門前の小僧様の☆)

竹内コメント

竹内コメント  お屠蘇で乾杯。家族の親睦。この句はそれが全てある。お幸せに。 (通信つるき句会平成28年1月号 天籟の句(三)五点句)

お屠蘇で乾杯。家族の親睦。この句はそれが全てある。お幸せに。 (通信つるき句会平成28年1月号 天籟の句(三)五点句)

【weblio 三省堂大辞林より紹介】 とそ【屠蘇】 年頭に、一年の邪気を払い延命を願って飲む薬酒。屠蘇散を酒または味醂(みりん)に浸したもので、年少者から順に飲む。おとそ。屠蘇酒。 [季] 新年。

【weblio 三省堂大辞林より紹介】 とそ【屠蘇】 年頭に、一年の邪気を払い延命を願って飲む薬酒。屠蘇散を酒または味醂(みりん)に浸したもので、年少者から順に飲む。おとそ。屠蘇酒。 [季] 新年。

写真提供:久谷の里山(写真のページ)様

写真提供:久谷の里山(写真のページ)様

竹内コメント

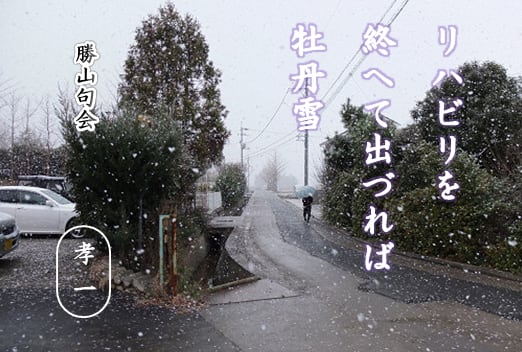

竹内コメント  病院を出ると牡丹雪が降っていた。体調も良くなり、春の訪れを感じる。物語がある句。趣ある写生句。 (2月号 鶴巻頭 鶴抄一)

病院を出ると牡丹雪が降っていた。体調も良くなり、春の訪れを感じる。物語がある句。趣ある写生句。 (2月号 鶴巻頭 鶴抄一)

季語紹介

季語紹介  牡丹雪 読み方:ボタンユキ(botanyuki) 牡丹の花びらのように降る大片の雪。 季節: 春、冬。 分類: 天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

牡丹雪 読み方:ボタンユキ(botanyuki) 牡丹の花びらのように降る大片の雪。 季節: 春、冬。 分類: 天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

写真提供:門前の小僧 遍路日記 様

写真提供:門前の小僧 遍路日記 様

竹内コメント

竹内コメント  大雪で外出が出来ないという句です。毎日ご苦労さまです。

大雪で外出が出来ないという句です。毎日ご苦労さまです。

季語紹介

季語紹介  雪 読み方:ユキ(yuki) 空中の水蒸気が氷点以下に達し結晶して降るもの。 季節: 冬。 分類: 天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

雪 読み方:ユキ(yuki) 空中の水蒸気が氷点以下に達し結晶して降るもの。 季節: 冬。 分類: 天文。 【weblio 季語・季題辞典より】

蓮行さんは「つづら川」という、久谷地区の中でも一番標高の高いところにお住まいです。この冬は何度も雪に閉じ込められたそうです。

蓮行さんは「つづら川」という、久谷地区の中でも一番標高の高いところにお住まいです。この冬は何度も雪に閉じ込められたそうです。

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

写真:無料写真素材「写真AC」より引用

竹内コメント

竹内コメント  雀が羽を膨らませて枯れ木に留まっているのは様々の風情を見せる。 (通信つるき句会平成28年1月号 地籟の句(二)三点句)

雀が羽を膨らませて枯れ木に留まっているのは様々の風情を見せる。 (通信つるき句会平成28年1月号 地籟の句(二)三点句)

季語紹介

季語紹介  冬木立 読み方:フユコダチ(fuyukodachi) 冬木の群生している姿。 季節: 冬。 分類: 植物。 【weblio 季語・季題辞典より引用】

冬木立 読み方:フユコダチ(fuyukodachi) 冬木の群生している姿。 季節: 冬。 分類: 植物。 【weblio 季語・季題辞典より引用】

季語にならない「雀」・・・すずめ【雀】

季語にならない「雀」・・・すずめ【雀】

① スズメ目ハタオリドリ科の小鳥。全長約15センチメートル。背面は地味な黄褐色で頭は茶色、ほおとのどに黒い模様があり、腹面は灰白色。人家の近くで群れをなして生活し、虫や穀物を食べ、イネに害を与えることがある。ユーラシアに広く分布。

② 事情通である人。また、内幕や情報をしゃべってまわる人。 「楽屋-」

【weblio 三省堂大辞林より引用】

次回予定

次回予定

勝山句会 平成28年3月21日(月)19:30~ 坂本公民館にて

≪課題・・・雀の子・親雀≫

実は、3月6日(日)坂本地区文化交流会が実施され、勝山句会のメンバーの「写真俳句」が会場に展示されました。(@坂本小学校体育館) フレームに入れた作品を会場へ持ってきたのは会長です。会場準備をしていたブログ担当は昨年のブログで紹介したことを思い出し、分館長主事として外会場のテント張りをしていた蓮行さんを捕まえて「展示している写真俳句のデータをください!」と。「メール添付だと重いんよ。メモリーで今度会えるときに。」と言われてから早1か月近く。。。いったいいつ…と、ここまで書いたら、蓮行さんから電話が! 「今から下りるので、10分後にメモリー渡します。」と。

実は、3月6日(日)坂本地区文化交流会が実施され、勝山句会のメンバーの「写真俳句」が会場に展示されました。(@坂本小学校体育館) フレームに入れた作品を会場へ持ってきたのは会長です。会場準備をしていたブログ担当は昨年のブログで紹介したことを思い出し、分館長主事として外会場のテント張りをしていた蓮行さんを捕まえて「展示している写真俳句のデータをください!」と。「メール添付だと重いんよ。メモリーで今度会えるときに。」と言われてから早1か月近く。。。いったいいつ…と、ここまで書いたら、蓮行さんから電話が! 「今から下りるので、10分後にメモリー渡します。」と。

そして、今、ブログ担当の手元にUSBメモリーが。

蓮行さん曰く、「俳句に雀が入ってるからって、雀の写真を合わせたらいかんのよ。それとなく感じさせる写真がいいんだ。」

そ、そんな、、、今ごろそんな大事なことを教えていただいても。。。

そ、そんな、、、今ごろそんな大事なことを教えていただいても。。。

・・・ということで、今回は編集したデータをそのまま掲載させていただきます。

・・・ということで、今回は編集したデータをそのまま掲載させていただきます。

ブログ担当は年度末が一番忙しく、年度始めがその次に忙しいです。(地域のいろんな役を引き受けているため) 椿の紹介も、常夜燈の紹介も、過去の活動報告も、決してあきらめたわけではありません。時間を見つけてがんばります。(笑)

ブログ担当は年度末が一番忙しく、年度始めがその次に忙しいです。(地域のいろんな役を引き受けているため) 椿の紹介も、常夜燈の紹介も、過去の活動報告も、決してあきらめたわけではありません。時間を見つけてがんばります。(笑)

実は、「つるき2月号」には通信さん添削後の句とメンバーの原句が掲載されています。これを紹介しない手はない! それもできれば「プレバト」のように分かりやすく表現したい。。。何かイイ方法は??? いつになるやら分かりませんが思いついたらやってみます。(笑)

実は、「つるき2月号」には通信さん添削後の句とメンバーの原句が掲載されています。これを紹介しない手はない! それもできれば「プレバト」のように分かりやすく表現したい。。。何かイイ方法は??? いつになるやら分かりませんが思いついたらやってみます。(笑)