┌───今日の注目記事───────────────────────┐

「クリントン大統領が取り上げた一首」

武田鏡村(作家)

『致知』2013年8月号

特集「その生を楽しみ その寿を保つ」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201308_pickup.html

└─────────────────────────────────┘

「たのしみは 艸(くさ)のいほりの

筵(むしろ)敷き

ひとりこころを 静めをるとき」

(私の楽しみは、世間の喧噪から離れ

粗末な草葺きの我が家に筵を敷き、

一人静かに自分を見つめる時である)

この歌は、江戸末期の歌人・橘曙覧の短歌集

『独楽吟』の一首です。

『独楽吟』には五十二の歌が収められていますが、

いずれもこの歌同様に「たのしみは」で始まり、

日常の些細な出来事の中に見出した楽しみが

巧みに表現されています。

人はレジャーやショッピングなど、

外の世界に楽しみを求めますが、

そうした欲求はどこまでいっても満たされることはなく、

そのことによって逆に苦しみを得ます。

人生の楽と苦は一枚の葉っぱの表と裏のようであり、

むしろ苦しみのほうが多いことを

痛感する方も多いのではないでしょうか。

橘曙覧はこの真実の中で、

苦楽の波間に高ぶる心を、

自分で見つめて静めるところに本当の楽しみを求めました。

狭い家の中でも僅かなスペースを見出して、

そこに座って静かに自分を見つめる。

そのゆとりの中から誰にも邪魔されない

楽しみの空間が広がっていく。

字面こそ平易ですが、自分の心に感応させて読むと、

実に奥深いものがあります。

恥ずかしながら、私はこの秀逸な短歌集の存在を

二十年前まで認識しておらず、

アメリカ人を通じて初めて教えられたのでした。

平成六年、天皇皇后両陛下を国賓として迎えた

クリントン大統領が、ホワイトハウスの歓迎式典のスピーチで

取り上げたのが『独楽吟』の一首だったのです。

「たのしみは 朝おきいでて

昨日まで

無かりし花の 咲ける見る時」

(私の楽しみは、朝起きた時に昨日までは

見ることがなかった花が咲いているのを見る時である)

クリントン大統領はこの歌を通して、

日本人の心の豊かさを賞賛しました。

恐らく専門家の意見をもとに盛り込んだのでしょうが、

その判断は見事なもので、

私たち日本人が自らの感性の素晴らしさを再認識し、

知る人ぞ知るこの名作が平成の世に

再びスポットライトを浴びる契機となったのです。

「たのしみは」で始まる『独楽吟』は、

日常のありふれた出来事を「楽しい」と受けとめること。

そうした感性を育むことで、日頃見失っている尊いものを

受けとめられることに気づかせてくれます。

どんな苦境にあっても、楽しみを求める感性があれば、

人生はまさに「楽しみ」に満ちていることを発見できるのです。

私も早速その作品に触れ、たちまち虜になったのでした。

※『独楽吟』はなぜ人々の心を打つのか?

詳しくは、『致知』8月号(P56~59)をご覧ください。

┌───今日の注目記事───────────────────────┐

「『易経』に学ぶ社長の心得」

伊與田覺(論語普及会学監)

『致知』2013年8月号

連載「巻頭の言葉」より

└─────────────────────────────────┘

前回(2013年5月号)は『易経』に説かれる、

立派な君子になるための正しい行為をご紹介しました。

その道筋は龍が天に昇る姿に例えられ、

初九、九二、九三、九四、九五、上九の

六段階に分けて記されています。

今回はその五段階と六段階、会社であれば社長となり、

さらに社長を退いた後の心得について紐解いてみたいと思います。

「九五。飛龍天に在り。

大人(たいじん)を見るに利(よ)ろし」

社長ともなれば「飛龍天に在り」で、

龍が天空を自在に駆け巡るほどの実力も身についています。

しかし、お山の大将でいい気になっていてはなりません。

社長になると社外での交流も盛んになりますが、

「大人を見るに利ろし」で、

外部の優れた人物から学ぶ心掛けが必要です。

但し外だけでなく、内もしっかり見ておかなければなりません。

大きな会社になると、自分の会社の課長や係長の名前を

知らない社長も多いようですが、

普段から将来大人となるべき若手によく目を配り、

彼らの優れた意見に耳を傾けることも大切です。

===========================

■龍は雲に乗って天に昇る

===========================

私は昭和二十八年に大学生の塾を立ち上げた頃、

中井祖門という禅僧に

深く親炙(しんしゃ)しておりました。

ある正月にご挨拶に伺うと、

床の間に中井老師の描いた龍の絵が掛かっていました。

私はその見事さに感嘆し、

ぜひとも自宅の床の間に掛けてみたい、

と無理を言って借りて帰りました。

ところが毎日眺めていると、

その元気な龍に何か危ういものを感ずるのです。

よくよく見ると、その龍には雲が描かれていませんでした。

私はそういう絵を掛けていると自分も墜ちてしまうと思い、

すぐに老師に返しに行きました。

龍は雲に乗って天に昇るものです。

会社で重役になるくらいの人は、

能力も働きも秀でているものですが、

それだけでは一国一城の主にはなれません。

人望、徳望がなければ上がることはできないのです。

聞けば老師がその絵を描いたのは四十九歳の時。

まだ元気盛りの頃だと分かり得心しました。

自分の力だけでなく、時間をかけて徳を養い、

人望によって推挽されていくのが本当の社長であり、

地位を奪い取ったような社長は長く続くものではありません。

雲が十分寄ってくるまで天に昇ってはならないのです。

※明月堂は「博多通りもん」で有名な福岡の和菓子店です。

┌───今月の注目記事───────────────────────┐

「人という字を刻んだ息子」

秋丸由美子(明月堂教育室長)

『致知』2007年5月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

■医師からの宣告

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

主人が肝硬変と診断されたのは昭和54年、

結婚して間もなくの頃でした。

「あと10年の命と思ってください」

という医師の言葉は、死の宣告そのものでした。

主人は福岡の菓子会社・明月堂の五男坊で、

営業部長として会社を支えていました。

その面倒見のよさで人々から親しまれ、

たくさんの仕事をこなしていましたが、

無理をして命を落としては、元も子もありません。

私は「まずは身体が大事だから、仕事は二の次にして

細く長く生きようね」と言いました。

しかし主人は

「精一杯生きるなら、太く短くていいじゃないか」

と笑って相手にしないのです。

この言葉を聞いて私も覚悟を決めました。

10年という限られた期間、

人の何倍も働いて主人の生きた証を残したいと思った私は、

専業主婦として歩むのをやめ、

会社の事業に積極的に関わっていきました。

30年前といえば、九州の菓子業界全体が

沈滞ムードを脱しきれずにいた時期です。

暖簾と伝統さえ守っていけばいいという考えが

一般的な業界の意識でした。

明月堂も創業時からの主商品であるカステラで

そこそこの利益を上げていましたが、

このままでは将来どうなるか分からないという思いは

常に心のどこかにありました。

そこで私は主人と一緒に関東・関西の菓子業界を行脚し、

商品を見て回ることにしました。

そして愕然としました。

商品にしろ包装紙のデザインにしろ、

九州のそれと比べて大きな開きがあることを

思い知らされたのです。

あるお洒落なパッケージに感動し、

うちにも取り入れられないかと

デザイナーの先生にお願いに行った時のことです。

「いくらデザインがよくても、それだけでは売れませんよ。

それに私は心が動かないと仕事をお受けしない主義だから」

と簡単に断られてしまいました。

相手の心を動かすとはどういうことなのだろうか……。

私たちはそのことを考え続ける中で、一つの結論に達しました。

それは、いかに商品が立派でも、

菓子の作り手が人間的に未熟であれば、

真の魅力は生まれないということでした。

人づくりの大切さを痛感したのはこの時です。

■「博多通りもん」の誕生

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

以来、菓子屋を訪問する際には、

売れ筋の商品ばかり見るのではなく、

オーナーさんに直接会って

その考え方に触れることにしました。

しかし、同業者が突然訪ねていって、

胸襟を開いてくれることはまずありません。

行くところ行くところ門前払いの扱いでした。

忘れられないのが、神戸のある洋菓子店に

飛び込んだ時のことです。

そのオーナーさんは忙しい中、一時間ほどを割いて

ご自身の生き方や経営観を話してくださったのです。

誰にも相手にされない状態が長く続いていただけに、

人の温かさが身にしみました。

人の心を動かす、人を育てるとは

こういうことなのかと思いました。

いま、私たちの長男がこのオーナーさんのもとで

菓子作りの修業をさせていただいています。

全国行脚を終えた私たちは、社員の人格形成に力を入れる一方、

それまで学んだことを商品開発に生かせないかと

社長や製造部門に提案しました。

そして全社挙げて開発に取り組み、

苦心の末に誕生したのが、「博多通りもん」という商品です。

まったりとしながらも甘さを残さない味が人気を博し、

やがて当社の主力商品となり、いまでは

博多を代表する菓子として定着するまでになっています。

「天の時、地の利、人の和」といいますが、

様々な人の知恵と協力のおかげで

ヒット商品の誕生に結びついたことを思うと、

世の中の不思議を感ぜずにはいられません。

■「父を助けてください」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ところで、余命10年といわれていた主人は

その後も元気で働き続け、私も一安心していました。

しかし平成15年、ついに肝不全で倒れてしまいました。

手術で一命は取り留めたものの、

容態は悪化し昏睡に近い状態に陥ったのです。

知人を通して肝臓移植の話を聞いたのは、そういう時でした。

私の肝臓では適合しないと分かった時、

名乗り出てくれたのは当時21歳の長男でした。

手術には相当の危険と激痛が伴います。

万一の際には、命を捨てる覚悟も必要です。

私ですら尻込みしそうになったこの辛い移植手術を、

長男はまったく躊躇する様子もなく

「僕は大丈夫です。父を助けてください」

と受け入れたのです。

この言葉を聞いて、私は大泣きしました。

手術前、長男はじっと天井を眺めていました。

自分の命を縮めてまでも父親を助けようとする

息子の心に思いを馳せながら、

私は戦場に子どもを送り出すような、

やり場のない気持ちを抑えることができませんでした。

そして幸いにも手術は成功しました。

長男のお腹には、78か所の小さな縫い目ができ、

それを結ぶと、まるで「人」という字のようでした。

長男がお世話になっている

神戸の洋菓子店のオーナーさんが見舞いに来られた時、

手術痕を見ながら

「この人という字に人が寄ってくるよ。

君は生きながらにして仏様を彫ってもらったんだ。

お父さんだけでなく会社と社員と家族を助けた。

この傷は君の勲章だぞ」

とおっしゃいました。

この一言で私はどれだけ救われたことでしょう。

お腹の傷を自慢げに見せる息子を見ながら、

私は「この子は私を超えた」と素直に思いました。

と同時に主人の病気と息子の生き方を通して、

私もまた大きく成長させてもらったと

感謝の思いで一杯になったのです。

もう一度『致知』を読みたいと思った方はこちら

http://www.chichi.co.jp/news/3691.html

(動機に「再講読」をお選びください)

名言セラピー

- meigen love

──────────────────────────────────

「ひすいさんに、ここのうどんをぜひ食べて欲しい!!!」

四国ツアーの際、

そうつれていっていただいたお店。

そこの讃岐うどんを食べて驚いた。

「この、のど越し、これは刺身か!?」

って。

これまでのうどんという概念をくつがえされました。

うどんのコシが新鮮でハンパないんです!!!

(お店の名前忘れちゃったんだけど調べておきますね)

同じく

うどんという概念をくつがえしてくれたのは

伊勢うどんです。

これ、逆に、こしが全く無いのがウリなんです。

伊勢神宮へ参拝した方にはおなじみのうどん。

三重県伊勢市を中心に食べられるうどんです。

50分もかけて茹でるので、

麺はゆるゆる、コシのかけらもないんです。

でも、伊勢うどん、これはこれでいける。

おいしいんです。

コシがあってもウリになるし、

コシがないことだってウリになる。

ここで少し話を変えます。

伊勢といえば伊勢神宮。

伊勢神宮は、桜など、季節感がはっきりするような樹木は植えられてないんだそう。

なんでだと思います?

伊勢神宮は

「いつきても変わらないもの」

を表現しているからだそう。

季節感があることも魅力だし

逆に、季節感がないことも魅力になったりする。

つまり、

キミはキミであればいいってことです。

日本の三種の神器。

・鏡

・勾玉

・剣

共通点はなんだと思いますか?

すべて磨くものです。

人生とは

自分にないものを嘆くのではなく、

自分にあるものを磨いていくんです。

磨いていけば

コシがないことだって魅力になる!

伊勢うどんは50分茹でても、型崩れしないように

小麦をしっかりしっかり練ってあります。

麺が柔らかいので消化にもいい。

あなたにあるものを大事にしてください。

あなたにあるものを磨いていこう。

それは、あなたにしかできないことだから!

この宇宙で一番の贅沢は

自分になることです。

よかったね。

あなたがあなたで。

ひすいこたろうでした(^^♪

hisuikotaro@hotmail.co.jp

▲▲▲アリガ島▲▲▲

■━━━━━━━━━━━━

社会で勝てる人はここが違う

中里良一(中里スプリング製作所社長)

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【記者:伸びていく人とそうでない人の差は

どこにあると感じていますか?】

単純に差はないですよ。

その子が一番芽を出したいと思っているところに

光を集めてあげればものになる。

殆どの人は当てる焦点が違う。

人間って三百六十度のたった一度なんです。

そこに焦点を当てると勝てる。

残りの三百五十九は外れなんです、近くではあっても。

だからピンポイントの社員教育をすれば

伸びない人なんて一人もいない。

例えばうちでは、養護学校を出た子も

必ず一人は雇っています。

というのは、町工場はそれぞれの町でしか

働きに出られない人を守ってあげる職場だから。

その子は実際には普通の人の

十分の一ぐらいの仕事しかできません。

でも、挨拶とか掃除とか、本当に丁寧に、

手を抜かずにやってくれる。だから社員に言うんです。

「皆、よく見ろ。彼は、

自分が一番仕事できないなんて思っていないだろう。

本当に一所懸命働いてくれている。

だから皆が五%ずつ優しくなって、

彼の足らない給料分、皆で出してあげようよ」

って。だから、社員の育て方って一人ひとり全部違う。

殆どの会社は役職とか給料、

すべてが他人様チェックだと思います。

でも、人からの評価って素直になれない。

うちは全部自己チェックさせるんです。

幾ら給料取りたいか、どの役職に就きたいか。

だから上司と部下も希望制です。

誰についていきたいか、誰を部下にしたいか。

相思相愛にする。

で、誰も希望者がいない人は社長直轄になるんです。

「仕事できるけど周りから人望がないっていうのは

どこか思い込みがあるよ」

と。ただ、それを直す必要はなくて、

「おまえはもっと自分のいいところを伸ばせ」

と言うんです。

たいていの人は学生の時、嫌いな科目があったと思います。

高校や大学だと、テストで三十点取ってしまうと落第ですよね。

ところが、社会人は違う。

百点のものを一つ取れば、後は全部零点でも

やり手、切れ者って言われる。

社会人の楽しさはそこにある。

だからこの「知好楽」って非常にいい言葉だと思うんです。

知らないよりは知っているほうがいいから、

勉強するって大事なんですね。

でも、知っている人よりも好きな人のほうが勝つ。

で、好きな人よりも楽しくやっている人のほうが

なおなお勝てる。

だから、好きになるための努力っていうか、

楽しくやるための手法を突き詰めていくべきです。

ただ、みんな楽しいという字を

「らく」って読んじゃうんですね。

楽しいってことは手を抜くことだと思ってしまう。

だからダメなんですよ。

片手間でやっている仕事なんて楽しいわけがない。

うちは日本一楽しい会社を目指していますが、

楽しさは向こうからはやってきません。

仕事の真の楽しみというのは、

一所懸命努力する中で創り上げていくものです。

素人ばかりだった京大アメフト部を鍛え、

十度の日本一に導き、同大伝説のクラブへと育て上げた

水野彌一氏。

水野氏のインタビュー記事が

『致知』最新6月号に掲載されておりますので、

その一部をご紹介します。

┌───今日の注目の人───────────────────────┐

「腹を括れ」

水野彌一(京都大学アメリカンフットボール部前監督)

『致知』2013年6月号

特集「一灯照隅」より

└─────────────────────────────────┘

私は昭和四十三年に大学院を卒業した後、

本場のアメフトを学ぼうとアメリカへ留学しました。

これが一つの転機になりました。

それまではいわゆる体育会のシゴキをやって、

普通じゃない、特別な選手をつくることが

スポーツの指導だと思っていましたが、

アメリカはそうじゃなかった。

集めてきた選手に自分たちの戦術を教えて、

組織で試合に勝つと。その大切さを学びました。

それで留学前は関学と戦っても

100対0という世界だったのが、

帰国後、監督に就任した昭和四十九年の試合では17対0。

負けはしましたが、この時が京大アメフト部元年だったと思います。

ただ、そこからなかなか勝てませんでした。

その年、さすがに無給のままでは

活動を続けられないと思って、

スズキインターナショナルという会社に就職しました。

そこは西ドイツ(当時)のビール製造機械を販売しています。

社長さんは鈴木智之さんといって、

関学アメフト部を四年連続全国制覇に導いたスター選手です。

その人のもとで働きながら、

アメフトの神髄を学ばせていただきました。

それで、いつもおっしゃっていたのは

「小手先のフットボールはするなよ」と。

最初はその意味が全く分からなかったんです。

やっと理解できたのは昭和五十七年の時でした。

ある試合の休憩中、副将の四年生が

「ちょっと頭が痛い」と言ってきたんです。

凄い体当たりをしたわけでもなかったので、

ベンチで休ませていたらバタッと倒れた。

すぐに救急車で運んだんですけど、結局駄目でした。

私は入院していた一か月間、

毎日病院に詰めていました。

お父さんとお母さんがずっと看病しておられるんですね。

それを見るのは辛いことでしたけど、

そこで感じたのは、人間っていうのは

あんな頑丈なやつでも呆気なく死んでしまうということ。

もう一つは、親が子を思う心、これは理屈じゃないなと、

物凄く感動しました。

もう、彼は帰ってきません。

ならば自分も人生を捧げないとフェアじゃないだろうと。

それで、「自分をなくそう」と思いました。

それまではやっぱり

「自分が強くする」「自分が日本一にする」と、

自分が強かったんです。

でも、もう自分はどうでもいいと腹を括りました。

それからです、すっと勝ち出したのは。

だから私は京大生に「腹を括れ」と

いつも言っているんです。

腹を括れば自分がなくなる。

そうすれば、逆に自分が自由になるんです。

自分に制限をかけているのは

自分でしかないですから。

世界に十四座ある八千メートルを超える高峰。

昨年五月、日本人として初めてその全てに登頂する

快挙を成し遂げたのが竹内洋岳氏です。

世界屈指のクライマーとして知られる

竹内氏のインタビュー記事が

『致知』最新6月号に掲載されておりますので、

その一部をご紹介します。

氏は山での恐怖心を、

いかに克服すべく努力をされているのでしょうか?

┌───今日の注目の人───────────────────────┐

「いかに恐怖心と向き合うか」

竹内洋岳(プロ登山家)

『致知』2013年6月号

特集「一灯照隅」より

└─────────────────────────────────┘

十四座完登というのは、

もちろん簡単に達成できる目標ではありません。

山というのは登る喜びもある一方、

一つ間違えれば命を落とす危険も内包しています。

では、その危険に対する恐怖心をいかに克服すべきか。

実は、恐怖心というのは克服したり

打ち消したりしてはダメなのです。

恐怖心があるがゆえに、それを利用して危険を察知し、

危険を避けて進んでいくのです。

私の中では、危険な体験を重ねる度に

恐怖心が積み重なっています。

しかし恐怖心が増すということは、

危険に対するより高感度なセンサーを手に入れるようなもので、

決して悪いことではないと思っています。

これから起こりうる危険を、いかにリアルに想像できるか。

その感覚をどんどん研ぎ澄ましていけたらいいと思っています。

もちろん、登山で相手にするのは大自然という、

人間のコントロールを超える存在です。

いくら自分が登ろうと意気込んでも、

天候に恵まれるなど自然の了解を

得られなければ登ることはできません。

私たちにできることは、自然の了解が得られた時に

すぐアクションを起こせるよう十分な準備をしておくことです。

登山の準備で大切なことも、やはり想像力です。

それは頂上に到達できるという想像ばかりでなく、

到達できずに引き返すという想像であり、

時には死んでしまうかもしれないという想像です。

そして死んでしまうかもしれないという想像ができるなら、

どうすれば死なずに済むかという想像をする。

死なないためにいかに多方面に、多段階に、

緻密に想像できるかということを、

私たちは山の中で競い合っているのです。

ゆえに想定外というのは山の中では存在しません。

想像が及ばなかった時、登山家は命を落とすのです。

┌───今月の注目記事───────────────────────┐

「市井の剣道」

一川 一(いちかわ・はじめ=剣道教士八段)

『致知』2013年5月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

中学時代に剣の道に分け入り、

気がつけば早半世紀以上が経ちます。

修練を重ねるほどにこの道の奥深さ、険しさを痛感するいま、

私の大切な拠り所となっているのが、父の遺してくれた教えです。

範士八段、当代一流の剣道家にして

野田派二天一流第十七代でもあった父は、

終生求道の歩みを止めることなく、

その人生を通じて得た様々な学び、

悟りを膨大な紙片に書き遺しました。

「剣道は、元来、相殺傷する技術を学ぶので、

残忍殺伐な道のように思われるむきもあるが、

決してそのようなものではなく、

あくまで教育的、道徳的な体育であり、精神修養法である」

「剣道で、勝ちさえすればよいという試合や、

それを目的とした稽古をしていたのでは

決して本物にはなれない。

目先の勝敗にとらわれず、基本に忠実な正しい稽古を

地道に積み重ねる。

稽古の本旨はここにあり、それが大成への大道である」

最近の剣道は、父の説く「大成への大道」から外れ、

勝ち負けにばかり目を向けがちなことが気掛かりです。

大会などで華々しく活躍するのはごく一部の人であり、

大半はそうした華やかな場とは

あまり縁のないところで黙々と修業に励む

“市井”の剣道家です。

では、試合という目標のない剣道家たちが

目指すべきものはなんでしょうか。

私は剣の五徳、

即ち正義、廉恥、勇武、礼節、謙譲だと考えます。

もちろんこれは、大会に出場する人も目指すべき普遍的な目標です。

父の生前、こんな諭しを受けました。

「お前は道場の門をくぐる時、『よし、やるぞ』と

両刀手挟んで入ってくるが、それは逆だ。

日常こそが本当の真剣勝負の場であり、

道場から出て行く時にこそ気を引き締めなければならない」

確かに道場の中は、防具を着け、

指導者の下で技術を修める場にすぎません。

剣道家としての真価が問われるのは

まさに日常の場なのです。

同じく剣道を学んでいた兄は、大学時代に

九州チャンピオンになるほどの腕前でしたが、

就職後は竹刀を握る機会もなく、

職場での苦しい胸中を父に打ち明けていたのを

側で聞いたことがあります。

父は兄に「お前は剣道を学んできたのだろう」とたしなめ、

こう諭しました。

「剣道の技量を伸ばすには、

厳しい先生にかからなければならない。

職場も一緒だ。厳しい上司に打たれても、打たれても、

『お願いします』と真摯に向かい続けなさい」

自分の弱さを隠すことなく、真剣に打たれること。

打たれる度に反省し出直すこと。

兄は父のアドバイスを心に努力を重ね、

その後営業でトップの成績を収めました。

いくら剣道の修練を積んでも、

それで生計を立てていくわけではありません。

大切なことは、道場で学んだ業を

一般社会で実行していくこと。

修業から修行へと昇華していくことです。

剣道の稽古は自分一人ではできません。

相手があって初めて成り立ちます。

そして相手は打ち負かす敵ではなく、

自分を育ててくれる師なのです。

※……この続きは、『致知』5月号をご覧ください。

┌───今日の注目の人───────────────────────┐

「あすは運動」

松原泰道(龍源寺前住職)

『致知』2008年9月号

「読者の集い」より

└─────────────────────────────────┘

これはかなり前のお話であります。

ある新聞を読んでいましたら、

女子高で教える三十歳くらいの国語の先生の投書が載っていました。

それを読んで私は非常に感動したんです。

当時の女子高の生徒でも、

やっぱり挨拶を全然しなかったといいます。

だからその先生がやり切れなくなって、

「そんなふうに黙っていたら、

家庭間も友人関係もうまくいかない。

就職してもうまくいかないから、

きょうからは少なくとも三つの挨拶を実行してほしい」

と言われたそうなんです。

先生が唱導されたのが

「ありがとう、すみません、はい」

の三つの言葉でした。

この三つさえ言えれば、交友関係もうまくいくし、

人に憎まれることも、人をいじめることも少なかろう。

君たちが上の学校に上がらず、このまま就職したとする。

その職場の中で皆が黙っていたら、

君たちが進んで大きな声で

「ありがとう、すみません、はい」

と言えばいい。これを繰り返せば、必ず事故が減る。

そして先生は三つの言葉の頭文字を取って

「あすは運動」と名づけたそうです。

私は、これはいいことを聞いたと思いましてね。

その後、いろんな会社やどこかでお話をするたびに、

この「あすは運動」をお勧めしたのです。

そうしたら確かに事故が減るんだそうですね。

皆さんも試しにやってごらんなさい。

ご家庭でも職場の中でもいいですから。

「ありがとう、すみません、はい」

この挨拶を繰り返していけば、自然に心が安らかになっていく。

これは禅語の上からも考えられます。

「ありがとう」という言葉は「感謝」と同義語になっていますが、

本来の意味は「有ること難し」です。

滅多にないということ。稀有の事実であります。

いまお互いがここに生きているということは、

考えてみれば稀有の事実です。

私なんか、後期高齢者も越えてしまって、

もう末期高齢者ですよね。

孫が挨拶代わりに「おじいちゃん、いつ死ぬんですか」

なんてことを聞いてきます(笑)。

この頃、朝起きて着物を着せてもらう時にしみじみ思うのですが、

あぁ、きょうもまた生きていた、と。

百歳を越えましてね。

何もかも人様のお世話になりながら、

生きさせていただいているんだということが、

本当に分かってまいりました。

有り得ないことが、いまここに有るんだという事実。

だから感謝の前に、まず、稀有の事実を知ることです。

それから「すみません」。

この言葉は若い女性が嫌うんです。

何にもしないのに「すみません」なんて謝るのは

侮辱だなんておっしゃるけれども、そんなふうに考えずにね。

すみませんとは、「謝る」という意味より前に、

「すんでいない」ということなんです。

決済をしていない、未済だということです。

皆様もお気づきでありましょうが、

私たちは自分一人で生きていられるんじゃなく、

大勢の人の力を借りて生きさせていただいている。

その恩返しがまだすんでいません、という深い反省の言葉なんです。

それを自分に言い聞かせる意味で「すみません」。

これなら気持ちよく言えるだろうと思います。

第三の「はい」は、単に人に呼ばれた時の返事だと思うから、

なかなか声が出てこないんです。

「はい」と返事をすることは、自分が自分になるということ、

自分自身を取り戻すことができるということです。

誰かに呼ばれた時にモゴモゴするよりも、

「はいっ!」と、こう返事をしてごらんなさい。

気持ちがスカーッとして、自分に出会うことができる。

だからそういう何でもないような挨拶や言葉の中にも、

これこれの意味が含まれているということを

考えていただければと思います。

(『致知』2008年9月号「読者の集い」より)

◆致知出版社の「人間力メルマガ」-----2013年3月31日 ◆

『致知』が届けば、まずここから読む、というファンも多い

人気コーナー「致知随想」。

本日は『致知』4月号に掲載され、

反響を呼んでいる蓮華院誕生寺内観研修所所長・

大山真弘氏の記事の一部をご紹介します。

┌───今月の注目記事───────────────────────┐

「ありがとう」の反対語

大山真弘(おおやま・しんこう=蓮華院誕生寺内観研修所所長)

『致知』2013年4月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

してもらったこと。

お返しをしたこと。

迷惑をかけたこと。

この三つの問いかけを通じて人生を振り返り、

自分を深く見つめていくのが「内観」です。

日本で発祥したこの心理療法に私が出合ったのは、

いまから二十五年前のことでした。

かつて私は商社やメーカーに勤め、

社長賞をいただくほど熱心に仕事に励んでいました。

海外勤務の機会にも恵まれ、

充実したビジネス人生を送っていました。

母が重い病で入院したのは、

私がブラジルに出発する直前でした。

余計な心配をかけまいと、

父も母も私に本当の病名を伏せていました。

「しっかり仕事をするんだよ」

病院のベッドで送り出してくれた母の微笑みと手の温もりは、

いまも忘れられません。

危篤の報を受けたのはそれから一年後でした。

赴任先からようやく駆けつけた時、

母は既に息を引き取っていました。

大切な親の死に目にも会えないこの仕事にどんな意味があるのか。

父はなぜ本当のことを告げてくれなかったのか。

自分はこのままでいいのだろうか……。

激しい葛藤から私を解放してくれたのが内観でした。

幼い頃まで遡り、母にしてもらったことや、

迷惑をかけた記憶を思い起こすと涙が止めどなく溢れ、

ほとんどなんのお返しもできていなかったことに愕然としました。

同時に、父が息子の活躍を願ってあえて母の病名を隠した親心、

私を育てるためにかけた数々の苦労に思い至り、

わだかまりは氷解しました。

私は学生の頃から「人の役に立つ人間になりたい」と

いう思いを抱いていました。

内観の素晴らしさを実感した私は、会社を辞めて出家し、

内観指導の道を歩むことを決意したのです。

現在、指導を行っている熊本の蓮華院誕生寺には、

健常者ばかりでなく、摂食障害や鬱病、

アルコール依存症等々、様々な問題を抱えた方々も

お越しになります。

一週間も内観を続けると、それまで他者を非難し、

被害者意識に陥っていた方が、問題の原因が

実は自分にあることに思い至ります。

正しいと思い込んでいた自分が、

これまでいかに人に迷惑をかけてきたか、

にもかかわらず、いかに支えられて生きてきたかを悟り、

感謝の念を抱くことで、楽に、

明るく生きられるようになるのです。

夫婦や子供の問題に悩み、相手を変えたいと思っている方は、

まず自分が内観することで問題が大きく改善することに驚かれます。

こうした指導体験をもとに、私はこの程

『お母さんにしてもらったことは何ですか?』を

上梓しましたが、内観ではまず、

母親についての記憶を辿りながら、

冒頭の三つの問いかけをしていきます。

母親は自分を産んでくれた大切な人であり、

あらゆる手間をかけて自分を育ててくれた

最も身近で尊い存在だからです。

母親のいない人でも、それに代わる方はいるはずです。

一人静かに記憶を辿るうちに、不思議なもので、

心の奥にしまい込まれていた遠い日の思い出が

一つ、二つと甦ってきます。

母親との関係が良好ではない人も、

それまで思い至らなかった母親の心情を悟り、

憎しみが感謝の念に変わっていきます。

ある男性は、重度の認知症になった母親の介護に

葛藤を抱えていました。

意思の疎通もできなくなった親を

介護することにどんな意味があるのかと。

最初は内観にあまり乗り気ではありませんでしたが、

あるイメージが浮かんだことをきっかけに、

一気に内観が深まりました。

そのイメージとは、俵形の真っ黒なおにぎりでした。

……この随想のタイトルでもある「ありがとう」の反対語とは?

続きは、『致知』4月号をご覧ください。

敷島の大和心を人問はば、朝日に匂ふ山桜花。

日本の心を大切にしないとと思いました。

教育改革が必要だと思いました。

ややこしいところを飛ばし読みしていっても

読む価値があると思います。

***************************

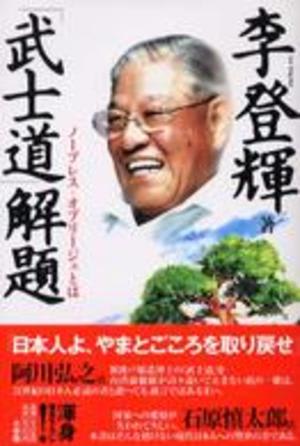

台湾前総統で旧制の日本教育を受けた著者は「日本の良いところや、精神的価値観の重要性を人一倍よく知っている」と言う。新渡戸稲造が100年余り前に著した『武士道』を解説しながら、日本人が忘れかけている高い精神性を取り戻そうと訴える。

新渡戸は「義」を重んじ、「忠」を尊び、「誠」をもって率先垂範するといった武士道が、民族固有の歴史や風俗、仏教や儒教、神道などと深く関わっていることを記した。著者は1000年もの長い間、日本に浸透し、世界に誇るべき精神的支柱だった武士道や「大和魂」を、戦後、日本が意識的に踏みつけてきたことを批判する。

日本再生を期す今こそ、武士道の規範を徹底的に再検討し、実践に移すべきだと熱く説いている。

(日経ビジネス 2003/05/05 Copyright©2001 日経BP企画..All rights reserved.)

-- 日経BP企画

*****************

本居宣長は「しきしまのやまと心を人とはば、朝日ににほふ山ざくらばな(肖像自讃)」

と詠んで日本人の純粋無垢な心情を示す言葉として表した。

たしかに、サクラは私たち日本人が古来からもっとも愛した花である。

そしてわが国民性の象徴であった。

宣長が用いた「朝日ににほふ山ざくらばな」という下の句に特に注目されたい。

大和魂とは、ひ弱な人工栽培植物ではない。

自然に生じた、という意味では野生のものである。

それは日本の風土に固有のものである。

その性質のあるものは偶然、他の国土の花と同じような性質を有しているかもしれない。

だが本質において、これは日本の風土に固有に発生した自然の所産である。

http://www.kokin.rr-livelife.net/koten/koten_wa/koten_wa_38.html

アメリカの愛国心教育は、幼児期から始まります。

幼い頃から愛国心をたたき込まれるので、

アメリカで育った人は外国人でも「アメリカが一番いい国」と思えてきてしまうほどです。

アメリカの公立小中学校や幼稚園では、毎朝、生徒がアメリカの国旗、星条旗に向かって右手を左胸にあて、「忠誠の誓い(the Pledge of Allegiance)」という文句を唱えています。

どんな文句かご紹介しましょう。

I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

「私はアメリカ合衆国の国旗と、その国旗が象徴する共和国、神のもとに統一さ れ全ての人々に自由と正義が約束された不可分の国に忠誠を誓います」

http://www.eigotown.com/eigocollege/marie_english/backnumber/marie_english06.shtml

伊勢の父と呼ばれる中山靖雄さんの本に掲載されているエピソードです。

http://amazon.co.jp/o/ASIN/4759312757/nicecopy-22

この本の中で、中山さんが

脳梗塞で倒れられたときの話が掲載されています。

倒れて救急車で運ばれるとき

夢か幻か、

中山さんの前に御所車のような乗り物が降りてきたのだそうです。

あの世への迎えの使者が来たんです。

そのとき、中山さんは

その迎えの者に

「あなたはこの人生で何をしてきましたか?」

と聞かれるような気がしたそうです。

しかし……

違った!

あの世からの使者にこう聞かれたそうです。

「あなたは何を思って生きてきましたか?」

「あなたは喜んで生きてきましたか?」

中山さんはハッとしたそうです。

これまで自分のやっていることに重きを置いていたことに気づいたそうです。

自分は喜んで生きてきただろうか?

自分は喜んで生きてきただろうか?

自分は喜んで生きてきただろうか?

中山さんはこう痛感したそうです。

「人生は、何をしてきたかではなく、

『どういう思いで生きてきたか』ということ、

そして、喜んで生きているかどうかが大事なのだと心から思いました」

最後に、有名な話ですが

3人の石切り職人という話をご紹介しましょう。

ひとりの旅人が、ある町を通りかかり、

そこで、石を運んでいる石切り職人に出会います。

旅人は、職人に尋ねた。

「あなたは、何をしているんですか?」

職人は、「石を運んでいるんだ!お金を稼ぐために」と

イライラした表情で答えた。

また別の職人に同じ質問をしてみると、

今度の職人は「この石で壁を作っているのです」と答えた。

3人目の職人にも、同じ事を尋ねると、

その職人は目を輝かせ、

うれしそうにこう語ってくれた。

「みんなの心の安らぎになる教会を作っているのです。

私は、その素晴らしい教会を夢見て、

こうして石を切り出しているのです」

何をしているかではない。

どういう思いで生きてきたか。

人生最後の瞬間、問われるのはそこです。

気持ちよい生活を送ろうと思うなら

といって、ゲーテは次のように説いています。

「済んだことをくよくよせぬこと。

滅多なことに腹立てぬこと。

いつも現在を楽しむこと。

とりわけ人を憎まぬこと。

未来を神にまかせること」

┌───今日の注目記事───────────────────────┐

「人生を安定させる三つの柱」

『致知』2013年3月号

└─────────────────────────────────┘

天役(天から命じられた役目)を知るにはどうするか。

『致知』にご登場いただいた人たちの姿に思いを馳せると、

三つの資質が浮かび上がってくる。

一つは、与えられた環境の中で不平不満を言わず、

最善の努力をしている、ということだ。

一道を拓いた人たちに共通した第一の資質である。

住友生命の社長・会長を務められた

新井正明氏はその典型だろう。

兵役にあった氏はノモンハン事変に参戦して被弾、

右脚を付け根から切断した。二十六歳だった。

帰還した氏を会社はあたたかく迎えてくれたが、

若くして隻脚の身となった苦悩は限りなく深かった。

その最中、新井氏は安岡正篤師の

『経世瑣言(けいせいさげん)』で一つの言葉──

「いかに忘れるか、何を忘れるかの修養は

非常に好ましいものだ」

に出合い、翻然とする。

「自分の身体はもう元には戻らない。

ならば過去のどうにもならないことを悩むより、

現在自分が置かれているところから

将来に向かって人生を切り拓いていこう」

この瞬間から新井氏は真の人生を歩み始めた。

二つは、

「他責」の人ではなく

「自責」の人、であることである。

幸田露伴が『努力論』の中でこう指摘している。

大きな成功を遂げた人は失敗を自分のせいにし、

失敗者は失敗を人や運命のせいにする、

その態度の差は人生の大きな差となって現れてくる、と。

古今東西、不変の鉄則である。