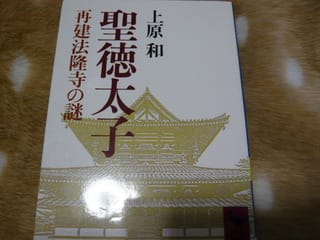

上原和氏の「聖徳太子」読みました。

聖徳太子とか、斑鳩、法隆寺を扱ったものには、無条件で手がでてしまうのですが…。

皆、それぞれに考え方も論点も、聖徳太子に対する思いも違うので、

面白い…というと陳腐な言葉なのですけれども、興味深いのです。

再建法隆寺の謎に取り組んでいられるのですが、

上原氏はとても冷静に見きわめていらっしゃるというか、

建築史は言うまでもなく、「聖徳太子」の人物そのものがあくまでも氏の論の中心に

あるところが、今まで読んだ書物とも違うように思いました。

聖人としてののちの聖徳太子信仰の対象となった聖徳太子ではなく、

もっと生身の人間…武人として、政治家として、また強い仏教への信仰をもった

聖徳太子像が浮かびあがってきます。

私も大好きな、玉虫厨子に描かれた「捨身施図(しゃしんしこず)」。

これもまた大好きといったら語弊があるかもしれませんが、

飢えた虎に、崖の上から身を躍らせて、自分のみを与える人物の絵が描かれているのです。

これは、経典に出てくる一部の内容なのですが、聖徳太子亡き後、

皇位継承問題で蘇我入鹿に攻められた太子の息子山背皇子が、

いったんは生駒山に一族もろとも逃れたものの、戦いによって他の者を巻き込むのを

避けるため、法隆寺に戻り、一族すべて自ら命を絶ったという悲しい末路をたどって

上宮王家は滅びるのですが、その思想の礎となっていると思います。

これは日本最初の殉教とも言われているのですが…。

でも、私もこの思想には共感してしまうところがあるのです。

なんというか、自分の身体(命)で何かを救うことができるのなら…と。

玉虫厨子の捨身施虎図を初めて知ったのはもう随分むかしですが、そのとき感じた

衝撃は今も忘れません。

その、身を投げ出す人物の姿が、なんとも優美に空中に身を躍らせているのです。

法隆寺再建論からは随分話がそれましたが、本当に、多くの建築史家や歴史家が

様々な論を戦わせていますが、今回の論もまたいかにも具体的で、仏教美術史としても

勉強になるものでした。

そもそも、創建時の法隆寺と再建時の法隆寺の目的(祀る対象)が違っていれば、

本尊の矛盾点も納得がいくわけで…近くにある法輪寺などを総合して、太子一族を

広く考慮すると、なんの不思議もないように思われるからこれまた不思議です。

法隆寺の「納得ができない謎」に惹かれて、聖徳太子や法隆寺を調べ始めたのですが、

最近は本当に謎よりも、いろんな方の説を比べるのがもっぱらの中心です(^^;)

この秋、法隆寺を再び訪れたいと思っております。

こんどこそ、夢殿の救世観音にお参りができることを祈りつつ。

聖徳太子とか、斑鳩、法隆寺を扱ったものには、無条件で手がでてしまうのですが…。

皆、それぞれに考え方も論点も、聖徳太子に対する思いも違うので、

面白い…というと陳腐な言葉なのですけれども、興味深いのです。

再建法隆寺の謎に取り組んでいられるのですが、

上原氏はとても冷静に見きわめていらっしゃるというか、

建築史は言うまでもなく、「聖徳太子」の人物そのものがあくまでも氏の論の中心に

あるところが、今まで読んだ書物とも違うように思いました。

聖人としてののちの聖徳太子信仰の対象となった聖徳太子ではなく、

もっと生身の人間…武人として、政治家として、また強い仏教への信仰をもった

聖徳太子像が浮かびあがってきます。

私も大好きな、玉虫厨子に描かれた「捨身施図(しゃしんしこず)」。

これもまた大好きといったら語弊があるかもしれませんが、

飢えた虎に、崖の上から身を躍らせて、自分のみを与える人物の絵が描かれているのです。

これは、経典に出てくる一部の内容なのですが、聖徳太子亡き後、

皇位継承問題で蘇我入鹿に攻められた太子の息子山背皇子が、

いったんは生駒山に一族もろとも逃れたものの、戦いによって他の者を巻き込むのを

避けるため、法隆寺に戻り、一族すべて自ら命を絶ったという悲しい末路をたどって

上宮王家は滅びるのですが、その思想の礎となっていると思います。

これは日本最初の殉教とも言われているのですが…。

でも、私もこの思想には共感してしまうところがあるのです。

なんというか、自分の身体(命)で何かを救うことができるのなら…と。

玉虫厨子の捨身施虎図を初めて知ったのはもう随分むかしですが、そのとき感じた

衝撃は今も忘れません。

その、身を投げ出す人物の姿が、なんとも優美に空中に身を躍らせているのです。

法隆寺再建論からは随分話がそれましたが、本当に、多くの建築史家や歴史家が

様々な論を戦わせていますが、今回の論もまたいかにも具体的で、仏教美術史としても

勉強になるものでした。

そもそも、創建時の法隆寺と再建時の法隆寺の目的(祀る対象)が違っていれば、

本尊の矛盾点も納得がいくわけで…近くにある法輪寺などを総合して、太子一族を

広く考慮すると、なんの不思議もないように思われるからこれまた不思議です。

法隆寺の「納得ができない謎」に惹かれて、聖徳太子や法隆寺を調べ始めたのですが、

最近は本当に謎よりも、いろんな方の説を比べるのがもっぱらの中心です(^^;)

この秋、法隆寺を再び訪れたいと思っております。

こんどこそ、夢殿の救世観音にお参りができることを祈りつつ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます