「処刑は怖くない」 命の償い 第3部 米死刑囚の声

中日新聞 2023年5月3日Wed.

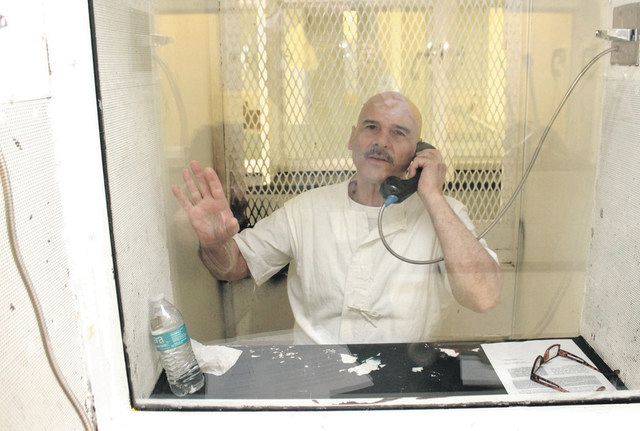

壁に開いた穴を通じて録音機を手渡すと、レイナルド・デネス(67)は、ほほ笑んで言った。「これで、私の心の声が聞こえるかな」

デネスとこちら側は、ガラスの窓で隔てられている。双方の受話器越しに、録音機をオンにするよう頼むと、「こうだね」と赤い開始ボタンを押してくれた。

「面談は午前十時二十五分まで一時間」。広報官がそう確認して離れていく。

米南部テキサス州にあるポランスキー刑務所の死刑囚棟。一帯を嵐が襲った四月の朝、独房で二十七年の歳月を過ごす死刑囚のデネスを訪ねた。同州政府は今年すでに五人を薬物によって処刑。同州はなお百八十四人の死刑囚を抱える。

デネスは一九九六年、宝石店を襲い店主を射殺したとして、翌年に殺人罪で死刑判決を受けた。上訴の権利は尽き、「いつ執行されてもおかしくない」とガラス越しにつぶやいた。

「率直に聞きますが、処刑されるのは怖いですか」。犯行当時は三十九歳。以来、長く死と背中合わせの日々を生きてきたはずだ。

だが、穏やかな表情から返ってきたのは少し意外な言葉だった。「処刑は怖くない」(同州で、杉藤貴浩)=敬称略

◇

死刑囚は、やがて自らの命を奪う刑罰にどう向き合っているのか。日本と同様、死刑を維持する米国の現場で当事者らの声を聞く。

5面に続く

◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です