静岡第一テレビアナウンサー徳増ないるさんに3月9日、梅ヶ島をご訪問いただきました。

梅ヶ島には、静岡の誇り、日本の財産とも言える、息を飲むほど美しい茶畑が多数存在しています。

そのいくつかをご覧いただき、梅ヶ島やオクシズの茶畑の素晴らしさ、そして素晴らしい茶畑は、丁寧な手入れをしてからこそ、その美しい景観を維持できますが、茶畑を管理する茶農家が高齢となり、手入れがままならない状況となり、放棄地が増えていること。後継者は、茶業を引き継ぎたくても、生活できるだけの収入を得られないので、茶業を引き継げない事、これからは、無農薬のシングルオリジンのお茶「隠れ茶」や梅ヶ島で開発した「食べる発酵茶」を活用して茶業の再興に繋げたいこと、などをお話させていただきました。

それらを徳増さんがとても分かり易く記事にしてくださいました。

梅ヶ島では、その標高から美味しいお茶ができる環境を授かっており、特にその香りの高さが自慢です。製法は、昔ながらの「浅蒸し」(蒸し時間がとても短く、茶の葉が崩れずに形をとどめる製法)。高い香り、切れのある渋み、金色透明(きんしょくとうめい)な澄んだ色が特徴です。3煎淹れても美味しいのも自慢です。梅ヶ島には、日本一高い茶畑1000mやすり鉢状の茶畑など、景観的にも素晴らしい茶畑があります。

茶畑は、お茶を産する「生産畑」としての機能だけでなく、ウォーキング・ブリージング・マインドフルネス・茶摘みなどの「体験の場」としての機能、景観を鑑賞して感動を与える「観光資源」としての機能など、マルチの機能を有しています。それらを活用して、オクシズの山々の素晴らしい茶畑を後世に引き継いでいく仕組みを作れたら、、、、と願っています。

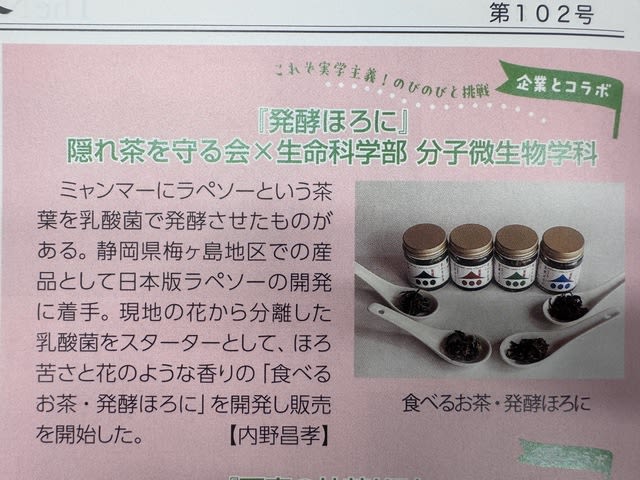

茶農家の収入をアップさせるために開発した「食べるお茶・発酵ほろに」は、日本で初めての食べる発酵茶❣ 梅ヶ島コンヤ温泉の大野木荘さんがとても美味しい料理に仕立ててくださり、合わせてご試食いただきました。(2・3枚目写真は、我が家での家庭料理を撮影)

隠れ茶を守る会については: https://kakurecha.com

お茶ツアーについては: https://agrigreen-ecotours.com/

大野木荘さんについては: https://o-nogi.jp/ にお問い合わせください。