※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2009年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』における光源氏と明石の君のモデル!?

藤原高藤と宮道列子のロマンスの地

藤原定方 (ふじわらのさだかた)

873年(貞観15年)~932年(承平2年)

平安時代中期の官人。歌人。管弦の名手。

邸宅が三条坊門小路の北面にあったため、三条右大臣と呼ばれる。

歌集『三条右大臣集』を遺す。

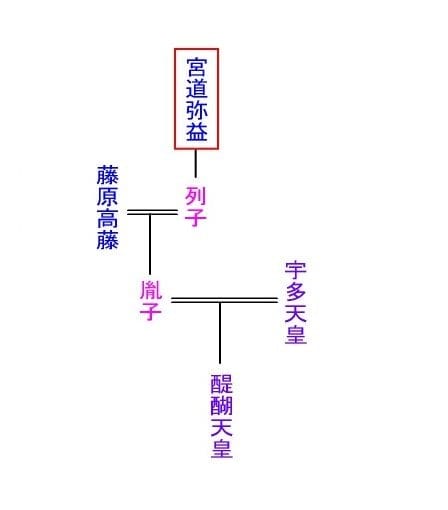

父は、藤原高藤。

母は、宮道列子。(宮道弥益の娘)

姉または妹である胤子(たねこ・いんし)は宇多天皇の女御で醍醐天皇の生母となる。

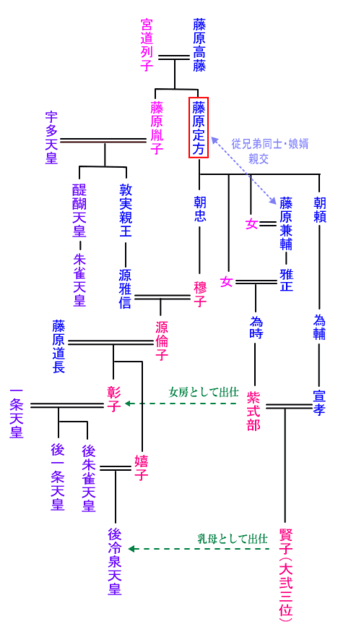

定方は子宝に恵まれ、5人の男子と13人の女子が確認されている。

娘のひとり・能子を醍醐天皇の後宮に入内させる。(能子は醍醐天皇崩御後、天皇の同母弟・敦慶親王と交際を経て、藤原実頼の妻となる。)

政治家としてよりも文化人としての功績を遺す。

宇多上皇や醍醐天皇主催の歌合で活躍し、醍醐朝の宮廷歌壇活動に寄与した。

従兄弟で娘婿でもある藤原兼輔、紀貫之や凡河内躬恒とも歌人同士として交流があった。

山科に勧修寺を建立したことから、子孫は「勧修寺流」と呼ばれる。

祖父の宮道弥益と両親、兄弟たちとともに勧修寺の南にある宮道神社に祀られている。

紫式部とその夫・藤原宣孝はともに藤原定方の曾孫にあたる。

また、紫式部が仕えた一条天皇中宮彰子は定方の玄孫である。

三条右大臣の名で歌人として知られる藤原定方。

『百人一首』には以下の歌が撰ばれています。

名にしおはば 逢坂山の さねかづら

人に知られで くるよしもがな

三条右大臣

三条右大臣の歌碑は、宮道神社や逢坂関記念公園<滋賀県大津市>、嵯峨野に建立されています。

定方の子孫にも、『百人一首』に撰ばれた歌人が多いので系図にしてみました。

系図と歌をご覧くださいませ。

定方の五男・藤原朝忠

定方の五男・藤原朝忠

あふことの たえてしなくは なかなかに

人をも身をも 恨みざらまし

中納言朝忠 定方の曾孫世代:紫式部・藤原公任・藤原実方

定方の曾孫世代:紫式部・藤原公任・藤原実方

めぐりあひて 見しやそれとも 分かぬまに

雲がくれにし 夜半の月かな

紫式部

滝の音は 絶えて久しく なりぬれど

名こそ流れて なほ聞こえけれ

大納言公任

かくとだに えやはいぶきの さしも草

さしも知らじな もゆる思ひを

藤原実方朝臣 定方の玄孫世代 :藤原賢子(大弐三位)・藤原定頼・藤原道雅

定方の玄孫世代 :藤原賢子(大弐三位)・藤原定頼・藤原道雅

ありま山 ゐなの笹原 風吹けば

いでそよ人を 忘れやはする

大弐三位

朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに

あらはれわたる 瀬々の網代木

権中納言定頼

今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを

人づてならで 言ふよしもがな

左京大夫道雅

【参考】

「平安時代史事典CD-ROM版」 監修:角田文衞/編:(財)古代学協会・古代学研究所/ 発行:角川学芸出版

「今昔物語集 本朝部(中)」編:池上洵一/発行:岩波書店

「カラー 小倉百人一首」 編著:島津忠夫・櫟原聰/発行:京都書店