すごく、のんきなペースの更新ですが 今年も どうぞよろしくお付き合い下さいませ。

今日は、CMです。 色々なメディアで お知らせしているので 「しつこいんだよーー」と 思われる方もお見えかもしれませんが、お許し下さいませ。

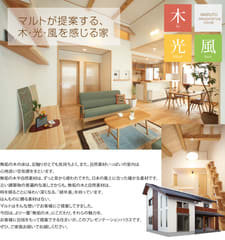

明日 2012年1月14日(土)15日(日) と 滋賀県の多賀町多賀にて オープンハウスを開催します。

ここで、使われている何本かの木は ほんと近くの森の木です。

育てて頂いた山主さんも 生えていた場所も知っています。

長い時間をかけて、自社で伐採し天然乾燥させてきました。

杉・桧・地松・栗・欅・桜・もみ・栃・松・桐・漆・和紙・土・・・

合板も集成材も、滋賀の木や日本の木。

適したものがなければ、輸入木材もつかう。でも、ほとんどは この国で育った木。

適材適所と 大胆な「木づかい」。

木材と ひとくくりにする建築って おかしいと心から思える。

金属にも 鉄・アルミ・銅 とあるように それぞれの樹種はそこに適する性能として選ばれ、一番 適した形に加工され、家を構成する部材となる。

「近江の森と樹を活かす家づくり」

心から、取り組んでよかったと思える 住まいが完成しました。

明日14日(土)の朝の湖東地域の新聞に折込チラシが入ります。

チラシのPDFを含め、地図等は こちらをご覧ください。

。

。