第二部 アヴィニョン 教皇庁の再編

第一章 問題のありか

ペトラルカや聖カタリーナ、ヴィラーニなどイタリア人によるアヴィニョン教皇庁への強い反発

その一方、ローマにあっては、伝統的なローマ市貴族の支配下で実質上の教会運営を妨げられていた教皇は、新天地アヴィニョンで、はじめて統治機構においても、現実の統治においても、本来の力量を発揮しうるようになった。

しかも十四世紀のヨーロッパ政治においては、教皇がローマではなくアヴィニョンに在ることが、良好な結果をもたらした。教皇ボニファティウス八世とフランス王うフィリップ四世との紛争の事後処理、バイエルン朝ドイツ皇帝と教皇との紛争、十字軍の再興要請、英仏百年戦争などの国際情勢において。

論点

・キリスト教会における政治としての権力の行使

・政治上の行政運営の組織

・教会政治全体を成立させている組織原理

・キリスト教の教説にかかわる知

アヴィニョン教皇庁における明確な集団

・教皇とその近親者グループ

・枢機卿集団

・書記局をはじめとする主要実務官僚グループ

第二章 事件の時代史

1 アヴィニョン時代

クレメンス五世は、アヴィニョンを恒久的な所在地と考えたわけではなく、また当初から執務所が専有されたわけではない。

ひとえにアヴィニョン(地方)滞在という既定事実の固定化によって、「アヴィニョン教皇庁」なる概念が可能となっていった。

2 ボニファティウス時代の清算

3 フランス王の監視

フランス国王の意のままに操縦される教皇というイメージが形成された。

しかし、実際には南フランス・プロヴァンス地方は、王権の中心たるパリ盆地からは隔たっており、王権の圧力は恒常的とはみえなかった。

ことに、クレメンス五世についでヨハンネス22世が登場すると、教皇庁はフランス王とは距離を置いた独自の政策をとるようになる。

4 教会組織整備と集権化

ヨハンネス22世の治世とともに、制度上の整備が急速に着手される。

5 職禄政策と財政

6 不満と抵抗

7 皇帝との関係

8 異端の続出

9 思想上の対立

10 ナポリ王国

11 イタリア政策

12 英仏関係

13 黒死病と農民反乱

十四世紀のヨーロッパ史において、もっとも重大な衝撃となったのは、黒死病の襲撃であるといえる。

その到来の後、ヨーロッパ諸国は、大規模な農民反乱にみまわれた。

14 十字軍と伝道

15 消費と祝祭

イタリアの著作家たちが、悪意をこめて形容したように、アヴィニョンは栄華を極め、バビロンを思わせるような物質的繁栄が現出した。奢侈と祝典とが、アヴィニョンをきわだたせた。

16 ローマ帰還

ローマ帰還後、「教会の大分裂」が1378年から1417年にわたって出現し、カトリック教会に深刻な分裂をもたらす。

第三章 構造と機能

1 教皇

2 教皇私局

3 教皇財務局

4 ロタ法院

キリスト教会における実質的な最高法院として、13世紀後半から姿をあらわした。

ロタとは、審決員が円卓(rota)に座して討議するところから名づけられたものといわれる。

5 枢機卿

枢機卿には個々について公的執務に必要な書記生、書字生が割り当てられるが、更に私的な多数の奉公人もかかえていた。

枢機卿は個々にも、教皇のミニチュア版を形成する。これは前アヴィニョン期のローマではありえないところであった。

6 教皇書記局

7 教皇聴罪局

8 都市アヴィニョン

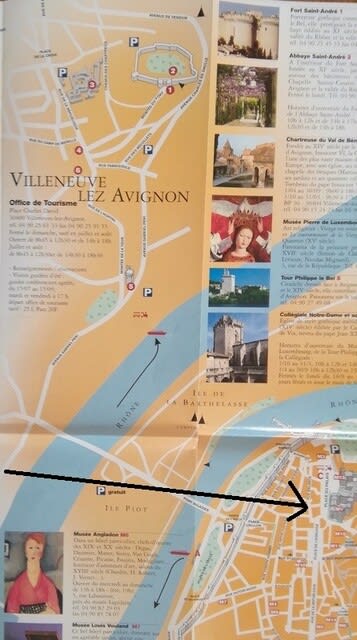

1177年と1185年のあいだ頃に、アヴィニョン城下にローヌ川をまたぐ橋が、ベネゼ橋が建設された。

ローヌ川対岸は、十三世紀初頭以降、王領地だった。ヴィルヌーヴ・レザヴィニョンはベネゼ橋の西詰にあるが、フランス王がアヴィニョンに圧力を加える際の拠点として利用された。