魏志倭人伝に紹介される 難升米と牛利 の二人

238年に卑弥呼の貢物を魏の武皇帝に届けます。

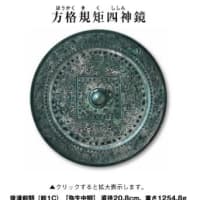

翌年には、親魏倭王の金、銅鏡などを受け取り、倭国へ戻っています。

二人は、大陸との交易を行う一団のリーダー、護衛のトップと副官の様です。

卑弥呼への贈り物は、銅鏡100枚ほか沢山の織物などがあります。

大きな一団ですので、この二人の役割、責任は大変なものだったでしょう。

過去投稿、魏志倭人伝に登場する人物(卑弥呼の意味)に従って、その名前の意味です。

難升米は なしめ、或いは なんしょうまい、なんしょうめ などと読まれているようです。

後の日本書紀では、難斗米 と紹介されていて、 1斗=10升なので、一段とグレードアップされています。

当時の倭国には、まだ漢字(文字)がありませんので、発音に応じて、大陸側が漢字をあてたとすれば

皇帝に自分の事を なしめ と伝えた。過去の古代日本人の発音と大陸の漢字のルールに従えば

なしめ は 奴斯め(?)の漢字になりますが、 一升、米 と意味がある漢字が当てはめられます。(大陸で普通に使われている漢字)

更に、既に大陸との交易を幾度か経験していたはず。漢字も読めたでしょうし、書くことも出来ました。大陸の言葉も使えたはずです。

なしめは、自分の事を 難升米 と漢字で書いて渡したのです。

なしめ は、倭国での自分の 役職、生まれた地名、一族の名前 だったでしょう。

たぶんに、倭国での交易団の護衛をする軍のトップを意味していたのではないでしょうか。

既に大陸との交易を経験していますので 米 も一升 も漢字を使っていたでしょうから、なしめは 自分が知りうる漢字を使います。

難 の漢字も交渉の中で使い、知っていたのではないでしょうか。

都市牛利 で使われる漢字も同じですね。奴国、倭国、邪馬台国などに使われている漢字ではなく、既に一般的によく使われていた漢字で名乗ります。

※難、升、米、都、市、牛、利・・・実際に私たちが小学校、中学校で学ぶ漢字です。卑弥呼の 卑弥 は珍しい漢字(?)です。

倭国では、人が名前を持つことはありませんでした。

国王クラスが、生まれた時から一族の名前を引き継ぎます。

その他は、大人になり王家に仕え、働き、それなりの役職に就いたときに、国王クラスから名前(役職)が与えられたでしょう。

但し、それは 呼び名 で文字はありません。なしめ は その呼び名を自分で漢字にしたのです。

例えば、奴国では

官 兇馬觚(しまこ) 副官 卑奴母離(夷守)(ひなもり) と3音、4音です。

官 難升米 と副官 都市牛利(なしめ と としぐり)も同じ意味の可能性があります。

使っている漢字は、自らチョイス(選択)した。実際によく使われる漢字を使います。

※聖徳太子より数百年前、すでに大陸と交易し金印を授かるなどしています。漢字や大陸の言葉がわかる役人は既にいました。

難升米は、245年に黄幢(黄色いはた)を受け取り、247年に狗奴国との争いで魏国に応援を依頼する際に登場しています。

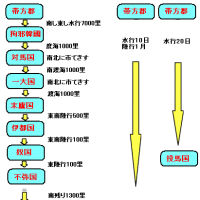

帯方群から、女王国まで 水行10日陸行1月で一か月以上、難升米が伊都国に滞在していたとしても帯方群まで、一月ぐらい

更に洛陽までは、その2倍ほどの距離があります。

倭国と洛陽を往復するには、半年、一年かかります。一年間に2度往復する事が限界です。

二度目の渡航では、都市牛利の名前はありませんので

高齢で亡くなった、戦争で亡くなった、応益の途中で事故で亡くなったのでしょうか。

難升米は、初回の渡航(238年)で20歳代、2、3回目(247年)が30歳代とすれば、つじつまが合います。

まもなく、卑弥呼がなくなり、難升米についての記述もなくなります。

・卑弥呼亡き後の邪馬台国一団を引き連れで移住するリーダーとなったのか

・大陸へ逃げていったのでしょうか。

卑弥呼なき難升米は、大陸からみると何の役にもたちませんので、後者の可能性は少ないはずです。

新女王 台与 の元で実権を握った可能性が高いですね。

後の氏姓制度で

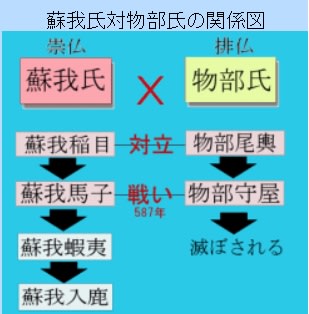

天皇の元で働く豪族に 氏 があたえられますが、蘇我氏、物部氏の様な豪族の祖先ではないでしょうか。

238年に卑弥呼の貢物を魏の武皇帝に届けます。

翌年には、親魏倭王の金、銅鏡などを受け取り、倭国へ戻っています。

二人は、大陸との交易を行う一団のリーダー、護衛のトップと副官の様です。

卑弥呼への贈り物は、銅鏡100枚ほか沢山の織物などがあります。

大きな一団ですので、この二人の役割、責任は大変なものだったでしょう。

過去投稿、魏志倭人伝に登場する人物(卑弥呼の意味)に従って、その名前の意味です。

難升米は なしめ、或いは なんしょうまい、なんしょうめ などと読まれているようです。

後の日本書紀では、難斗米 と紹介されていて、 1斗=10升なので、一段とグレードアップされています。

当時の倭国には、まだ漢字(文字)がありませんので、発音に応じて、大陸側が漢字をあてたとすれば

皇帝に自分の事を なしめ と伝えた。過去の古代日本人の発音と大陸の漢字のルールに従えば

なしめ は 奴斯め(?)の漢字になりますが、 一升、米 と意味がある漢字が当てはめられます。(大陸で普通に使われている漢字)

更に、既に大陸との交易を幾度か経験していたはず。漢字も読めたでしょうし、書くことも出来ました。大陸の言葉も使えたはずです。

なしめは、自分の事を 難升米 と漢字で書いて渡したのです。

なしめ は、倭国での自分の 役職、生まれた地名、一族の名前 だったでしょう。

たぶんに、倭国での交易団の護衛をする軍のトップを意味していたのではないでしょうか。

既に大陸との交易を経験していますので 米 も一升 も漢字を使っていたでしょうから、なしめは 自分が知りうる漢字を使います。

難 の漢字も交渉の中で使い、知っていたのではないでしょうか。

都市牛利 で使われる漢字も同じですね。奴国、倭国、邪馬台国などに使われている漢字ではなく、既に一般的によく使われていた漢字で名乗ります。

※難、升、米、都、市、牛、利・・・実際に私たちが小学校、中学校で学ぶ漢字です。卑弥呼の 卑弥 は珍しい漢字(?)です。

倭国では、人が名前を持つことはありませんでした。

国王クラスが、生まれた時から一族の名前を引き継ぎます。

その他は、大人になり王家に仕え、働き、それなりの役職に就いたときに、国王クラスから名前(役職)が与えられたでしょう。

但し、それは 呼び名 で文字はありません。なしめ は その呼び名を自分で漢字にしたのです。

例えば、奴国では

官 兇馬觚(しまこ) 副官 卑奴母離(夷守)(ひなもり) と3音、4音です。

官 難升米 と副官 都市牛利(なしめ と としぐり)も同じ意味の可能性があります。

使っている漢字は、自らチョイス(選択)した。実際によく使われる漢字を使います。

※聖徳太子より数百年前、すでに大陸と交易し金印を授かるなどしています。漢字や大陸の言葉がわかる役人は既にいました。

難升米は、245年に黄幢(黄色いはた)を受け取り、247年に狗奴国との争いで魏国に応援を依頼する際に登場しています。

帯方群から、女王国まで 水行10日陸行1月で一か月以上、難升米が伊都国に滞在していたとしても帯方群まで、一月ぐらい

更に洛陽までは、その2倍ほどの距離があります。

倭国と洛陽を往復するには、半年、一年かかります。一年間に2度往復する事が限界です。

二度目の渡航では、都市牛利の名前はありませんので

高齢で亡くなった、戦争で亡くなった、応益の途中で事故で亡くなったのでしょうか。

難升米は、初回の渡航(238年)で20歳代、2、3回目(247年)が30歳代とすれば、つじつまが合います。

まもなく、卑弥呼がなくなり、難升米についての記述もなくなります。

・卑弥呼亡き後の邪馬台国一団を引き連れで移住するリーダーとなったのか

・大陸へ逃げていったのでしょうか。

卑弥呼なき難升米は、大陸からみると何の役にもたちませんので、後者の可能性は少ないはずです。

新女王 台与 の元で実権を握った可能性が高いですね。

後の氏姓制度で

天皇の元で働く豪族に 氏 があたえられますが、蘇我氏、物部氏の様な豪族の祖先ではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます