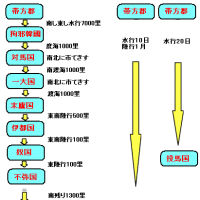

魏志倭人伝に紹介される卑弥呼の邪馬台国

九州説では、九州北部で250年程までの事が記載されている。

飛鳥時代に近畿(奈良)に登場するヤマト朝廷

後に「古事記」「日本書紀」に紹介される。

但し、初代神武天皇即位を大陸の紀年を取り入れたため年代がめちゃくちゃ

この二つのヤマトの国を、うまく説明しないと邪馬台国九州説が成立しません。

邪馬台国近畿説で考えると簡単です。

「200年に倭国の女王として、魏の国へ貢物を贈ったのは、近畿(奈良)のヤマト朝廷の女王 卑弥呼」

その後、発展し4~500年位までの西日本を統一した。

しかし、

・ヤマト朝廷の先祖を紹介する日本神話では、天孫降臨が九州で、神武東征の物語がある。

この必要性がわかりません。

残念ながら

・卑弥呼死後、250年位以後の倭国の紹介が大陸の史記に出てこない。

・日本に漢字が伝わるのが4世紀以後で近畿、九州共に歴史が文字で残されていない。

わずかな手がかりが

・七枝刀

・広開土王碑

・倭の五王の手紙

・筑紫碧井の乱

です。

・七枝刀

369年 百済の王が倭の王の為に作って送った刀

この時代、倭と百済は友好的な関係であった。(或いは支配していた)

卑弥呼の死後から100年以上後の事です。

世代では、10代近くかかったいるでしょう。

ここで国の名前が 倭 です。邪馬台国の後継者 なのか ヤマト朝廷の先祖なのか

ここで、 大和 の漢字が使われていれば良かったのですが。

倭の王は

・魏志倭人伝で最後に王として紹介された、女王 卑弥呼の後継者の可能性が強い。

・朝鮮半島の百済に最も影響力を持っていた国の王

この時代

・既に西都原古墳の船形埴輪に見られる様に大きな船を作る力があった。

・瀬戸内海航路で交易が出来る。

・近畿でも鉄器類の遺跡が多数出てくるようになる。

既に、近畿の王が力を付けています。

・広開土王碑(高句麗時代の王)

倭が391年に海を渡り百残・加羅・新羅を破り、臣民とした。(倭国が朝鮮半島を支配)

396年 広開土王みづから、倭の「臣民」となった百残を討った。

399年 新羅に倭兵が侵入したと聞いて新羅の救援を約束した。

400年 新羅救援のため5万の兵を派遣し、逃げる倭兵を追って任那加羅まで追撃した。

404年 倭の水軍が帯方界にまで侵入したので、広開土王みづから兵を率いて倭に壊滅的打撃を与えた。

大陸で魏が滅び、宋、五胡十六国時代になり国が乱れる。高句麗か力を増す(304年~)

倭国が大陸と交易が出来なくなり、朝鮮半島(百済、新羅)と交易した時代。

第一の疑問 この時代に朝鮮半島を支配していた一族とは?

・倭の五王の手紙

413年 - 478年

中国の歴史書に記述のある倭国の五人の王(讃、珍、済、興、武)が朝鮮半島を支配しようするがかなわず。

宋の皇帝へ応援の手紙を出す。安東将軍倭国王など多数の位を得るが、兵を引き上げる。

第二の疑問 支配を高句麗に奪われた後も軍を送り続けた国は?五王は天皇なのか?

筑紫磐井の乱

古事記、日本書紀に紹介される527年 九州の筑紫碧の反乱

・南加羅の支配を新羅に奪われている。

・近畿のヤマト王権が新羅討伐の軍を贈る。

・筑紫磐井が新羅側につき妨害する。

・ヤマト王権(継体天皇)が麁鹿火に命令して筑紫磐井を討伐

500年には朝鮮半島の支配(南加羅まで)を失っています。

たぶん、朝鮮半島の支配より、新羅から倭国が攻撃される可能性があったのではないでしょうか。

九州の玄界灘湾岸(旧伊都国、奴国、宗像、大宰府)が重要な拠点になっています。

300年代後半から500年まで大体の歴史が伺えます。

卑弥呼の死後(魏が滅んだあと)、倭国は朝鮮半島を支配する様になっている。

400年には、高句麗に支配を奪われ始める。

朝鮮半島の支配に力を入れるが478年には軍を引き上げる。

更に、527年に新羅討伐を行おうとします。

倭国は、何故、朝鮮半島の支配にここまで力を入れたのか?

ちょっと不思議です。

この時代に、百済から仏像が贈られて仏教や漢字が伝わり飛鳥文化が出来ます。

氏姓制度で、天皇の身の回り、地方を支配する権力を制度化します。

律令制が徐々に完成してきます。

近畿のヤマト朝廷の完成です。

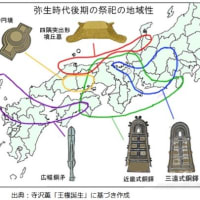

もう一度、朝鮮半島(百済、新羅)、九州、近畿、出雲の歴史を重ねて考えてみます。

九州説では、九州北部で250年程までの事が記載されている。

飛鳥時代に近畿(奈良)に登場するヤマト朝廷

後に「古事記」「日本書紀」に紹介される。

但し、初代神武天皇即位を大陸の紀年を取り入れたため年代がめちゃくちゃ

この二つのヤマトの国を、うまく説明しないと邪馬台国九州説が成立しません。

邪馬台国近畿説で考えると簡単です。

「200年に倭国の女王として、魏の国へ貢物を贈ったのは、近畿(奈良)のヤマト朝廷の女王 卑弥呼」

その後、発展し4~500年位までの西日本を統一した。

しかし、

・ヤマト朝廷の先祖を紹介する日本神話では、天孫降臨が九州で、神武東征の物語がある。

この必要性がわかりません。

残念ながら

・卑弥呼死後、250年位以後の倭国の紹介が大陸の史記に出てこない。

・日本に漢字が伝わるのが4世紀以後で近畿、九州共に歴史が文字で残されていない。

わずかな手がかりが

・七枝刀

・広開土王碑

・倭の五王の手紙

・筑紫碧井の乱

です。

・七枝刀

369年 百済の王が倭の王の為に作って送った刀

この時代、倭と百済は友好的な関係であった。(或いは支配していた)

卑弥呼の死後から100年以上後の事です。

世代では、10代近くかかったいるでしょう。

ここで国の名前が 倭 です。邪馬台国の後継者 なのか ヤマト朝廷の先祖なのか

ここで、 大和 の漢字が使われていれば良かったのですが。

倭の王は

・魏志倭人伝で最後に王として紹介された、女王 卑弥呼の後継者の可能性が強い。

・朝鮮半島の百済に最も影響力を持っていた国の王

この時代

・既に西都原古墳の船形埴輪に見られる様に大きな船を作る力があった。

・瀬戸内海航路で交易が出来る。

・近畿でも鉄器類の遺跡が多数出てくるようになる。

既に、近畿の王が力を付けています。

・広開土王碑(高句麗時代の王)

倭が391年に海を渡り百残・加羅・新羅を破り、臣民とした。(倭国が朝鮮半島を支配)

396年 広開土王みづから、倭の「臣民」となった百残を討った。

399年 新羅に倭兵が侵入したと聞いて新羅の救援を約束した。

400年 新羅救援のため5万の兵を派遣し、逃げる倭兵を追って任那加羅まで追撃した。

404年 倭の水軍が帯方界にまで侵入したので、広開土王みづから兵を率いて倭に壊滅的打撃を与えた。

大陸で魏が滅び、宋、五胡十六国時代になり国が乱れる。高句麗か力を増す(304年~)

倭国が大陸と交易が出来なくなり、朝鮮半島(百済、新羅)と交易した時代。

第一の疑問 この時代に朝鮮半島を支配していた一族とは?

・倭の五王の手紙

413年 - 478年

中国の歴史書に記述のある倭国の五人の王(讃、珍、済、興、武)が朝鮮半島を支配しようするがかなわず。

宋の皇帝へ応援の手紙を出す。安東将軍倭国王など多数の位を得るが、兵を引き上げる。

第二の疑問 支配を高句麗に奪われた後も軍を送り続けた国は?五王は天皇なのか?

筑紫磐井の乱

古事記、日本書紀に紹介される527年 九州の筑紫碧の反乱

・南加羅の支配を新羅に奪われている。

・近畿のヤマト王権が新羅討伐の軍を贈る。

・筑紫磐井が新羅側につき妨害する。

・ヤマト王権(継体天皇)が麁鹿火に命令して筑紫磐井を討伐

500年には朝鮮半島の支配(南加羅まで)を失っています。

たぶん、朝鮮半島の支配より、新羅から倭国が攻撃される可能性があったのではないでしょうか。

九州の玄界灘湾岸(旧伊都国、奴国、宗像、大宰府)が重要な拠点になっています。

300年代後半から500年まで大体の歴史が伺えます。

卑弥呼の死後(魏が滅んだあと)、倭国は朝鮮半島を支配する様になっている。

400年には、高句麗に支配を奪われ始める。

朝鮮半島の支配に力を入れるが478年には軍を引き上げる。

更に、527年に新羅討伐を行おうとします。

倭国は、何故、朝鮮半島の支配にここまで力を入れたのか?

ちょっと不思議です。

この時代に、百済から仏像が贈られて仏教や漢字が伝わり飛鳥文化が出来ます。

氏姓制度で、天皇の身の回り、地方を支配する権力を制度化します。

律令制が徐々に完成してきます。

近畿のヤマト朝廷の完成です。

もう一度、朝鮮半島(百済、新羅)、九州、近畿、出雲の歴史を重ねて考えてみます。

ミミとは神武の子孫は耳と名がつく。

投馬は殺馬で薩摩となり神武は薩摩に国を持っていた。笠沙の宮も薩摩、千台の宮も薩摩、ついでに天皇を守るのは隼人。

ここを素直に読めればすべて氷解する。

卑弥呼の時代まだ神武の子らは王であったが大王ではなかった。

彼らが天下取るのは7世紀末まで待たねばならない。