山口県立博物館から山口県立美術館まで徒歩数分ということで、

体調悪いながらも せっかくなので訪問。

特別展ではネコ写真で有名な『岩合光昭 写真展 パンタナール』が開催中。

パンタナールとはブラジル・ボリビア・パラグアイにまたがる

熱帯性湿地のことだそうで。ここに生息する野生動物の写真展。

撮影禁止なので展示物の写真はナシで。

ジャガーとかカイマン(ワニ)とかカピバラなどの特大プリント群。

ジャガーがカイマンを襲う瞬間もあれば、ダチョウっぽい鳥の親子の行列

といった微笑ましい写真もあって、なかなか見応えがありました。

岩合さんってただの猫写真家じゃなかったんですね(笑)。

『THE CATS ねこ科』も同時開催。コチラは撮影OK。

中庭にも大判写真パネル展示。これは結構 斬新!

中庭の木々の間や芝生の上にネコやヒョウなどがいるような感覚で

イイ感じの展示方法だと思いました。

一方、雨対策でどういうプリントをしたんだろうという実務的な疑問も(笑)。

このあと『常設展』を見ましたが、小規模の展示室3つでした。内容は・・・

・「描かれた水のいきもの」

・「シベリア・シリーズ Ⅱ 敗戦と収容所への移送」

・「開園!香月どうぶつ園」

美術館の出口付近ではどういうわけかACT SAIKYO バドミントンの小ブースが。

ウェアはヨネックスですが、ラケットとシャトルはミズノ。

仕事柄、メーカーがどこかは気になります(笑)。

こんな感じで美術館を出ました。余り期待していなかった

『岩合光昭 写真展 パンタナール』『THE CATS ねこ科』、特に中庭展示が印象的でした。

朝食を8時ごろに食べた後、部屋で12時まで爆睡していたのですが、

せっかく山口県まで来たのだから、山口県立博物館にだけは行こうと。

県立博物館観覧はその土地の色んなことを知ることが出来て、最近の出張マイブーム。

「新山口駅前」から45分ほどバスに揺られて終点の「県庁前」で下車。

始発から終点まで乗車しているのはワタシだけでした(笑)。

そこから徒歩5分ほどで山口県立博物館に到着。

夏休み期間中は『山陽新幹線50年展』を開催。結構 子供や親子連れで賑わっていてビックリ!

まずは常設展から。

いきなり地元産業の展示があってビックリ!

山口県は産業がウリなんでしょうなぁ。

ふる〜い扇風機やら電話などもありましたが、超小型ロボットも展示されていました。

T-REXの実物大模型も展示されていました。周りは色んな化石類。

続いて「長州藩と明治維新」コーナー。

見学順路の脈絡がメチャクチャですが、山口県民にとっては誇りなんでしょうなぁ。

次は「宇宙」。またまた脈絡ナシ!(笑)

その次は「はじめての考古学」。これまたまた脈絡ナシ!(笑)

ここから特別展『山陽新幹線50年展』。

0系新幹線の製造状況のモノクロ写真パネル。

0系新幹線の模型。

0系新幹線の模型よりもこのパンフレットに食いつきました(笑)。たしか大西結花チャン。

各新幹線のミニチュアモデル。ドクターイエローがメイン。

ミニチュア新幹線をジオラマで走らせるブースは子供たちに大人気。16両編成ではなく8両編成だったようだけど。

食堂者メニュー。一度くらい食べてみたかった・・・。

新幹線運転席の映像を体験できるコーナー。

山陽新幹線パーサー制服。こーゆー展示の方が惹かれます(笑)。

体調がイマイチだったので、あまりじっくり見ることなく、トータル20分ほどで出てしまいました。

久しぶりのMieMu(三重県総合博物館)。

色んな桜が咲いていました。天気も良く、気持ちいい。

入場券売り場の反対側のガラス壁にはジブリ作品の画像が。

お目当ては『金曜ロードショーとジブリ展』。

MieMu(三重県総合博物館):金曜ロードショーとジブリ展

土日はかなりの混雑らしいので、平日を選んだのですが、

入り口にはほとんど人が並んでおらず、チェーンが余計。

ところが、入り口を入った途端、大混雑。やっぱり春休みが終わるまで待てばよかったか?

入ってすぐ、鈴木敏夫氏のインタビュー映像。ジブリ不朽の名作『風の谷のナウシカ』(1984年)が

期待ほどのヒットではなかったものの、1986年に日本テレビ『金曜ロードショー』で放送。

以来、作品の良さが一般に知られ、20回以上放送されているとのこと。

そして、ジブリ作品が日本テレビ『金曜ロードショー』で放送されることにより、

持ちつ持たれつの関係になったようです。だからこそのこの企画展なのかと理解した次第。

次いで、過去のジブリ作品の紹介とその年の流行り物の展示(撮影不可エリア)。

ネット検索でわかる内容なので、混雑を考えて『風の谷のナウシカ』と

『もののけ姫』以外のところはスルー。映画の絵コンテは見ておかなければ。

何といっても今回の目玉は『風の谷のナウシカ』の腐海の世界。

腐海の世界に住む色んな生物がリアルに再現されていて、大混雑。

そして、王蟲の姿を見つけた時は、思わず感動!

王蟲は眼が青や赤に変わるコダワリ。

サイズは8.5mほど。王蟲としては子供の部類。

十分デカいけれど、大人の王蟲は70m超になってしまうよう(笑)。

この立体造形の製作監修は竹谷隆之氏。

ちなみに、映画での王蟲の登場シーンの音楽(ギター)は布袋寅泰さんだそうです(TV情報)。

王蟲のお尻。暗くてよくわかりませんが、あまり特徴ナシ。

王蟲のほかに、色んな巨大昆虫などが・・・。

腐海の植物の表面のデコボコはゴーヤーを型取りしているそう(TV情報)。

第1会場のMieMuを出て、第2会場の三重県総合文化センターへ。

こちらは撮影スポットと物販ブースのみ。混雑してたけど(笑)。

それぞれの撮影スポットではスタッフさんが客のスマホで記念撮影。

ずっと撮りっぱなしなので、椅子に座っての撮影。

ワタシも1枚撮ってもらいました。

山犬に育てられた人間の娘、サンの小刀を持って。

ワタシ的には他のブースには興味がなかったので、これにて退散。

リアル王蟲を見ることができて満足。

三重県内の17酒蔵(48銘柄)が集まる日本酒試飲イベント『KUWANA SAKE SQUARE 2025』に行ってきました。会期は15・16日で桑名駅西口すぐの特設会場。

公式サイト:KUWANA SAKE SQUARE 2025|ZIP-FM 77.8

当日券でも入場できるものの、(たしか)限定1,000個のオリジナル竹猪口は前売りでないと手に入らないということで、前売りチケット予約したのですが、間違って竹製でないオリジナル猪口(ガラス製)を予約してしまいました。竹猪口はアプリ限定でした。

前売りチケットはコイン10枚とリストバンド、オリジナル猪口がついて3,000円。

オリジナル竹猪口の前売りチケットはアプリ限定で3,200円。コインは10個以降はアプリ内でいくらでも発行できる模様(使っていないので詳細はワカリマセン)。

当日券は前売りチケットと同じ内容で3,600円。

ただ、ワタシが購入した前売りチケットは手数料を含めて3,495円だったので、手間を考えれば当日券でも良かったかな〜。

さて、開場は11時だったのですが、桑名駅には10:22に到着。チケット引換所に並びましたが、12番目。

ピッタリ11時にチケット引換所が稼働しましたが、ここで初めて自分のチケットでは竹猪口がもらえないことを知りました。でもイベントロゴ入りオリジナル猪口がもらえたので納得することにする(笑)。

事前にどの酒を呑み、どのツマミを食べるかをリストアップしてあったので、追加コインを20枚購入(4,000円)。

チケットを引き換えて、追加コインを購入したら、会場にはかなりの列。

最初に行ったのが丸彦酒造(四日市市)『にごり酒 本醸造 羌瘣(きょうかい)』3コイン。キングダムとのコラボ酒です。

飲んでみたら、濁り酒特有の酸味の強い味でした。

飲んだ後すぐに販売ブースに行き、お土産に1本購入(3,300円)。1,000円ぐらいは著作権料かな?

化粧箱は精密な羌瘣イラストがプリントされていますが、瓶はシルエットのプリント。

ちょっと驚いたのが、「トーン タン タン」の文字。羌瘣が刀を振る前の準備運動のようなときの擬音ですが、ワタシはずっと「トーン トン トン」だと思っていました(笑)。

続いて伊藤酒造(四日市市)『UZUME SPARKLING awa』3コイン。

シャンパン製法で醸されたという発泡性の日本酒。スッキリした味わいで、白ワインのよう。

ワタシの地元・鈴鹿市の清水清三郎商店『作(ざく)インプレッションN』3コイン。

微炭酸ということでしたが、あまり感じられず。むしろしっかりしたにほんしゅの味わい。

ここでようやくツマミに手を出しました。

まずは大瀬勇商店の「マンボウこわた串」3コイン。

「こわた」とはマンボウの腸のことですが、どんなものか興味津々でした。

たべてみたら、ゴムというか、イカの胴体のような食感。味は特別美味くも不味くもなしという感じ。

ここで三重テレビでこのイベントの推進をしている若手の柏木アナウンサーと喋ることができました。

「写真撮っていいですか?」と尋ねたら「どうぞどうぞ。どうせならイベントブースの前で」と協力的でした。

寒紅梅酒造(津市)『純米吟醸 四日市農芸 夜明け』2コイン。

寒紅梅酒造と四日市農芸高校とのコラボ酒。17歳の四日市農芸高校生徒さんが呼び込みをしていたので飲んでみました(笑)。

甘味があるということでしたが、旨口という感じで美味しかったデス。

女子高生さんに「でもお酒は飲めないんでしょ?」と尋ねたら、「そぉなんですよぉ。あと3年しないとぉ」とのこと。それにしても、高校で酒を作るってどうなん? 味見できないし。

伊勢ノ国食堂しちり「鳥羽カキフライ」2コイン。

美味しかったのですが、出来立てではなかったのが残念。

瀧自慢酒造(名張市)『ReBrew』3コイン。

「仕込み水の代わりに最高峰の純米大吟醸を使い、熟成を重ねた極甘口の貴醸酒」との触れ込みでデザート酒としてどうぞと粒チョコもいただきました。

飲んでみたら、確かに濃厚で美味でした。

続いて森喜酒造(伊賀市)『純米吟醸 るみ子の酒』3コイン。

珍しく燗して出していたのでトライしてみました。

写真はおそらく るみ子さんご本人。

コミック『夏子の酒』を読んで窮地の酒蔵を継ぐことを決めたというエピソードがなかなか。

森喜酒造のサイト:「夏子の酒」と「るみ子の酒」

写真を撮らせてもらったあと、飲食エリアに移動したところで、左手にコインを3枚握りしめていることに気づき、森喜酒造のブースへ。るみ子さんに「コイン渡していませんでしたよね?」と聞いたら、「私もたぶんそうかなと思ってましたー」とのことで、コインを支払い。そうしたら、少し減ったお猪口にお酒を足してくれました。感謝!

12時半ごろ、そろそろ締めて帰ろうかと思い、貝新物産「桑名はまぐりラーメン」7コイン。

桑名といえば焼きハマグリですが、味が想像できるので食べたことないものを、と。

ブースでコインを渡すと引換券をくれるのですが、それを隣のキッチンブースで渡して初めてオーダーが通るという仕組み。ちょっとわかりづらかった。

ラーメンはシコシコ麺ではまぐりダシの効いていて、薄味ながら美味でした。

最後1コイン残ったので、1コインで交換できるものを探したら、伊勢ノ国食堂しちり「伊勢おかげ横丁豚捨コロッケ」が。結構な行列でしたが並びました。

写真を撮らせてもらいましたが、スタッフさんが明るく協力的。

コロッケは豚ひき肉入りのジャガイモのコロッケ(たぶん)。アツアツで美味でした。

こんなところでコインもキッチリ使い果たし、午後から天気も悪くなりそうなので、帰宅することにしました。

ワタシにしては結構おカネを落としましたが、満足。ただ、こーゆーイベントは2人以上で来た方が色々便利だし盛り上がるでしょうね。

四日市市日永『十割蕎麦 味玄(みげん)』で食事をした後は、超・久しぶりのパラミタミュージアム。

企画展『藤田嗣治 7つの情熱』展が目当てです(3月30日まで。大人1,000円)。

パラミタミュージアムのサイト:開催中の展覧会『藤田嗣治 7つの情熱』

館内は撮影禁止なので写真はこの程度ですが、久しぶりにフジタの作品を間近で見ることができました。

自分的にはフジタ・ホワイトと呼ばれる女性の白い肌の描写と面相筆による細密描写と、

細密描写での独特の猫の表情が好きで、それらをたっぷり鑑賞することができました。

久しぶりのパラミタミュージアムだったので、常設展もさらっと見て、お土産を2点購入して帰宅しました。

お土産の1点目は『猫スプーン』(605円)。新潟県燕市の企業の製品。

黒猫・三毛猫・ハチワレの3種類がありましたが、ウチにはハチワレの部屋猫がいるので、ハチワレを購入。

母か姉のどちらかが使ってくれるかなぁと購入しましたが、母が気に入ってくれたので母が使用してくれそうです。

あるいは家族共用になるかもしれません。

お土産の2点目は美術書『猫と藤田嗣治』(1,980円)。

ふだん美術展で展覧会図録は買わないのですが、今回は特別(本書は展覧会図録ではありません)。

本展覧会で展示されていた『夢』という、裸体女性を上から見つめる色々な動物が不気味で印象的でしたが、

本書には収録されておらず残念。似たような『私の夢』という作品は収録されていますが。

あと、猫とフジタを描いた三重県立美術館蔵の『自画像』も収録されておらず残念。

似たような『自画像』は3点収録されています。

フジタ・ホワイトで描かれた女性の絵(猫も描かれている)もたくさんあり、

これからじっくり絵の解説を読みたいと思います。

クルマを新しくしたこともあり、ドライブがてら桑名市博物館まで、ちょっと遠出。

桑名市博物館を訪れるのは初めてですが、平日の午後とは言え、20台停められる駐車場は

業者さんのクルマ以外にワタシのだけ(寂しい)。

外観は小ぢんまりした感じ。

料金まったく気にせず来たのですが、高校生以上150円!(安!)。

企画展は『新春企画展 とっても♡いいもの』。

桑名市のサイト:【博物館】新春企画展「とっても♡いいもの」のご案内

たまたまNHKの三重ローカル番組でこの企画展を取り上げていたのですが、

博物館学芸員を目指す大学生のバイト君が企画したもので、

展示全作品を撮影OK、SNSアップOKと現代の若者が期待する展示方法にしたとのこと。

また、来場者が撮影しやすいように映えるレイアウトにこだわったとのこと。

展示物には桑名に関する浮世絵がたくさん見られましたが、まずはコチラ。

歌川広重『東海道五十三次の内 桑名』。

たしか国際文通週間の記念切手(1959年)にもなっていましたね。

(絵の写真と解説の写真を合成しています。以下同)

こちらは葛飾北斎が描いた『桑名』。ずいぶんのどかな風景。

北斎も東海道五十三次を歩いていたのかな?

こちらは為信の描いた『桑名』。

江戸時代の宿場町の賑わいとか風情が感じられます。

明治10年の「伊勢暴動」の版画。

地租改正反対の大規模な打ち壊し運動だそうで、

そんなこともあったんですね。

百姓一揆とか、本当にあったのかなぁという感じですが、

四公六民なら我慢できても五公五民では一揆になったとか。

今の日本はもうすぐ六公四民になりそうなので、

いつ一揆になってもおかしくありませんね(口が滑った)。

この博物館で有名なのが刀剣類。ワタシはあんまり興味ないのですが(笑)。

戦国時代が好きな方にはたまらないであろう、大阪冬の陣の図。

松平定綱・定信の坐像。

松平定信と言えば日本史で「寛政の改革」とセットで覚えなければならないワード。

なぜに桑名で?と思ったら、いろいろとゆかりがあるようで。

九谷焼の金襴手の水差。緻密な絵で見るからにお高そうですが、個人の寄贈品だそうです。

この写真ではわかりづらいですが、猪口の内側がお多福、

裏側(鏡で反射)が鬼の絵柄になっています。

節分の時期にマッチした酒器ですね。

萬古焼の鮮やかなターコイズブルーと臙脂色の盃洗。

知らない人のために、一応注釈をつけますが、萬古(ばんこ)焼ですからね(笑)。

「水入らず」の由来は本当なのかな?

初代 桑名藩主が本多忠勝であると知り、ちょっと「へぇ〜」。

戦国時代、あまり興味がなかったのですが、コミック『信長のシェフ』で

本多忠勝がそこそこ目立っていたので覚えていました。

結局、入館から退館まで来場者はワタシ一人でした(笑)。

おかげで写真は好き勝手に撮り放題でした。

この企画展は2月24日まで。キョーミのあるかたはドーゾ。

たまたまSNSで情報が流れてきたので、行ってきました。

鈴鹿市文化会館『久住昌之の ふらっとグルメ 鈴鹿』(一般2,000円)。

会場内は撮影・録音・録画等が禁止だったので、外の写真だけ。

久住昌之といえば『孤独のグルメ』の原作者。

番組最後の「ふらっとQusumi」でお馴染みの方。

トークの内容は、2日前に鈴鹿入りした久住氏が自分の足で見つけた飲食店を

写真を見せながら紹介することでスタート。これが大体30分。

鈴鹿市民でも行かないような入りづらい店に入った体験や

庄野宿跡地や鈴鹿川、白子の商店街、鼓ヶ浦海岸など、あちこち歩き回ったところの写真を紹介。

次いで『劇映画 孤独のグルメ』の番宣(笑)からのロケ地 五島列島での飲食紹介。

「五島列島が映画のロケ地になることはなかなかないので、地元の人が浮かれて

空港ロビーは一面 松重豊のポスターだらけ」などと笑いを取った。

その後は「ふらっとQusumi」で訪れた各地の店のエピソードを紹介。

自分の足で店を見つけるので、当たりもあれば外れもあると正直に告白。

14時スタートで15時30分 終演予定でしたが、トーク終了がそれぐらいの時刻。

その後 質問タイムで2人が質問。2人とも『孤独のグルメ』の大ファンのようでしたが、それぞれナイスな質問。

1人目はどういう経緯で『孤独のグルメ』は生まれたのか?という質問。

元々は駅弁をただ食べるだけの漫画を描いたら、それを読んだ編集者が

ぜひ普通のサラリーマンが普通の店で食べるだけの漫画を描いてほしいと言ってきて企画に乗った。

今から30年近く前の話で、マイナーな雑誌で細々とやれればいいと思ってやっていたので、

まさかドラマ化・映画化されるようになるとは思ってもみなかった、とのこと。

2つ目の質問はどの店が一番印象的だったか?というものだったけれど、

『孤独のグルメ』の店選びについても紹介。

まずは『孤独のグルメ』の監督やらカメラマンやらADたちがそれぞれ一人で店探し。

良さげな店を紹介しあって次は3人ぐらいで再訪。

一人では注文できなかった料理を沢山注文し、さらにチェック。

3度目ぐらいでようやく素性を明かし、店を番組で使わせてもらえないか交渉。

松重氏や久住氏が行くのは6回目ぐらいなので、店とスタッフとの気心も知れていて

もてなされるので、料理がマズいわけがない、とのこと。

ちなみに番組や映画で松重氏はひたすら食べる役なので、

前日から食を控え、スタッフがロケ弁を食べるのを横目に見ながら我慢していると紹介。

最後にサックス奏者の女性が出てきてギターの久住氏と

『孤独のグルメ』の「井之頭五郎のテーマ」を演奏。

番組では「Goro〜, Goro〜, I・no・kashira, Hoo!」と女性ボーカルが入るところを

久住氏が男性ボイスで歌ったのが笑えました。

こんな感じで終始笑いの絶えないトークショーでした。

終演後は久住氏の物販&サイン会が催されましたが、

大行列になっていたので、ワタシは何も買わずに帰ることにしました。

ひと月ほど前にSNSで案内が流れてきた鈴鹿医療科学大学の市民公開講座・薬膳ランチセミナーに参加してきました。

講座・セミナー自体は事前予約制(無料)で、薬膳ランチセミナーの薬膳弁当は1,500円。

大学に行って講義を受けるなんて40年ぶりぐらいかな?(笑)。

10:40~11:40 市民公開講座【紅麹って本当に危険なの?】

東京大学 名誉教授 唐木 英明 氏

12:00~12:30 薬膳ランチセミナー【心も体も温まる健康薬膳】

日本薬膳学会 代表理事・鈴鹿医療科学大学 副学長 髙木 久代 氏

(午後は学術総会・薬膳パーティーが専門家向けで開催)

主催者の説明では、市民公開講座は今回9回目で、年々参加者が増え、今回230人ほどとのこと。

ワタシが見た感じでは、30歳未満はゼロで、40歳代がチラホラ、50歳代もさほど多くなく、60〜70歳代がほとんどではないかと。

ワタシは薬膳ランチセミナー目当てだったので市民公開講座にはあまり興味なかったのですが、

唐木 英明 氏は小林製薬の紅麹サプリの件でTV局に引っ張りだこだった方のようで。

ご自身で「1日5局を回った時もありました」と自慢。

【紅麹って本当に危険なの?】の趣旨は、紅麹自体は問題ないが、

小林製薬は最初の培養段階の管理が悪くて青カビを発生させてしまったのが原因と断罪。

小林製薬は今もお詫びCMをTVで流していますが、ワタシはネットで流布している陰謀説を支持。

ちなみに陰謀説とは、コロナワクチンの薬害で亡くなった方の死亡原因を小林製薬の紅麹サプリに押し付けたというもの。

小林製薬は企業献金もせず、健康にいい製品を発売しているので、

海外の薬品メーカーから目の敵にされており、ターゲットとなったと。

ワタシが陰謀説を支持するのは、紅麹サプリが消費者庁ではなく厚生労働省が主体になって原因究明しようとしたこと。

同サプリを摂取して亡くなった方は11月3日時点で125人とされるようですが、うち43人は明確な関連性はないとのこと。

読売新聞オンライン:小林製薬、紅麹サプリ問題巡る特別損失は計101億円に…12月期の業績予想を下方修正

むしろ、コロナワクチンの薬害なのではないかとワタシは思っているのですが、

メディアではコロナワクチン接種の有無については一切報道していません。

コロナワクチンによる死亡者は厚労省が認めただけでも900人を超えており、

実際ははるかに多いのではないかと言われています。

こちらについて厚労省は表立ってメディアで情報を提供しないのに、小林製薬は徹底的に叩かれました。

それはともかく、唐木 英明 氏の講演内容は

・紅麹って本当に危険なの?

・長寿日本の問題

・食品の機能

・健康食品(サプリ)とは?

という構成で、わかりやすいと言えばわかりやすい内容。

ただ、プレゼンスライドはチープ。大学の先生は人に見せることにはあまり手間をかけないようで(辛口評価)。

講演の最後にご自身が「実践していること」や「気にしていないもの」についても語っていましたが、

「気にしていないもの」が食品添加物・農薬・加工食品などで、ちょっとゾッとしてしまいました。

なお、講演の前に比例復活当選した(←イヤミ)自民党の 川崎 秀人 氏(総務大臣政務官)が挨拶していて、

「あぁ、唐木 英明 氏はやっぱりそっち系(政府側)の人なのね」と思った次第。

講演が終わった後は、お待ちかねの薬膳ランチセミナー。

薬膳弁当を購入した人はそれを持って別教室に移動。

弁当を食べながら高木 久代 氏のセミナーを聴くというスタイル。

髙木 久代 氏は地元三重テレビの『Mie ライブ』にも季節ごとに出演されて、

その時期の薬膳料理を紹介しているので、よく知った感じ。

同氏の講演はわかりやすかったのですが、弁当を食べながら聴くというのはなかなか忙しく、

メモを取るヒマがなかったのでスライドをスマホで撮影(このブログには上げませんが)。

弁当を食べずに同氏の講演を聴いて、終わってからゆっくり食べ始めた夫婦がいらっしゃいましたが、

ワタシもそうすればヨカッタかな?

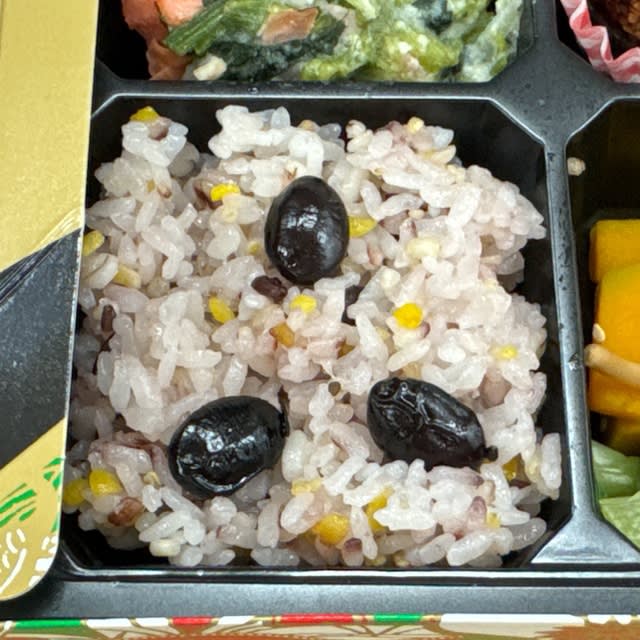

『健美和膳(大雪)』

弁当は9分割の正方形で、ご飯は2つにデザート1つ、残り6つが色々なおかずとなっていますが、

和・洋・中の煮物・炒め物に酢の物もあり、バリエーション豊か。

もちろん、旬の食材で作られていて、それぞれ美味でした。

小松菜・南瓜・木耳、金針菜の煮浸し

小松菜・木耳、金針菜、南瓜、出し汁、醤油、味醂、煎り胡麻・き(???)

若鶏と根菜の棗生姜煮込み

鶏肉、大根、人参、棗、牛蒡、竜眼、生姜、ブロッコリー、出し汁、調味(液?)

海老蓮根饅頭 黒酢あん

海老、蓮根、山芋粉、インゲン、玉子、豆乳、山椒、青葱、黒酢、クコの実

豚肉と白菜のニンニク炒め 胡桃かけ

豚肉、ベーコン、白菜、にんにく、オリーブ油、胡桃、パプリカ

鮭とほうれん草の酒粕クリーム煮

鮭、法蓮草、薩摩芋、玉葱、人参、酒粕、クリーム、出し汁、調味(液?)

長芋、蕪、玉葱の酢の物

長芋、蕪、玉葱、人参、陳皮、米酢、てんさい糖、クコの実

栗紅花ご飯

栗、もち麦、うるち米、紅花、薄口醤油、出し汁

黒豆雑穀ご飯

黒豆、雑穀米、うるち米

黒胡麻と白木耳の豆乳プリン

黒胡麻、豆乳、白木耳、きび糖、バニラ、クコの実、生クリーム

食べ終えたら帰るのみですが、弁当を40個余分に作ってあるとのことだったので、家族のお土産に2つ購入しました。

なお、薬膳ランチセミナーが始まる前に、鈴鹿市長 末松 則子 氏が挨拶。ナマで話を聞くのは初めて。

この挨拶のためだけに来たようなのですが、こういうところで

顔を売って選挙に繋げるのだろうなぁと、斜に構えた見方(笑)。

まぁでも、今回の公開講座のチカラの入り方が分かろうというものです。

あと、三重テレビのアナウンサー 中久木 大力(なかくき ひろちか) 氏が

ビデオカメラを持って講演会場後ろで撮影していました。

こちらも実物を見るのは初めて。「テレビ見てますよ!」と声をかけたかったのですが、

関係者の方とずっと話していたので止めました。

それにしても、三重テレビはアナウンサーにカメラマンもやらせるんですね。

人手がたりないのかな?(笑)。

京都美術館巡りの最後は京都国立博物館。2015年に初めて訪れ、今回は2回目となります。

過去のエントリー:2015.07.01 京都観光(その1) 京都国立博物館

特別展は『法然と極楽浄土』(1,800円)。

法然は浄土宗の開祖で、ワタシは浄土真宗(開祖・親鸞)なのでさほど興味はなかったのですが、

NHK『日曜美術館』で取り上げられていたので、一応 観覧することに。

観覧帰りのおばあちゃん2人、極楽浄土へ行けるかな?(失礼!)

新館の隣にはクラシックな本館の建物。

展示は3階・2階・1階をゆったり使っていて、入館者も少なくてイイ感じでした。

ほとんどが撮影禁止でしたが、このコーナーは撮影OKだったので撮影。

国宝や重要文化財がたくさん展示されていましたが、多くは鎌倉時代のもので、

変色などで絵柄が見づらいものが多かったです。

京都国立博物館内のレストランは閉店となっていました。残念。

京都国立博物館から京都駅へは、電車に乗ってもストレートに行けず時間がかかるので、徒歩で。

Googleマップでは20分と出ていましたが、すでに歩き疲れていたので30分近くかかりました。

京都タワーをバックに記念撮影。

古田織部美術館の後は東山の京都市京セラ美術館へ。

平安神宮前の大鳥居前で記念撮影。

写真右手に京都市京セラ美術館があります。

左手には京都国立近代美術館。以前『北大路魯山人展』を観に行った記憶が。

過去のエントリー:2015.07.02 京都観光(その3) 京都国立近代美術館『北大路魯山人の美 和食の天才』★4 ほか

京都市京セラ美術館。以前は京都市美術館だったようです。

1933年(昭和8年)の開館で、その建物は公立美術館として日本で現存する最も古い建築だそーです。

2017年に京セラが50億円の援助をし、50年間のネーミングライツ契約をしたとのこと。

開催中だった特別展は『GUCCI COSMOS』。

正直なところ、京都市京セラ美術館を訪れることが目的で、グッチに何の興味もなかったのですが(笑)。

京都市京セラ美術館は同館ネットサイトでの予約を優先しているのですが、30分単位で入館時刻を限定されるので、

予約せずに訪れました。何時に行けるかわからないし、平日だから混んでいないだろうと。

それにしても、エントランスがカッチョイイ! 右側は美術館のガラス壁なのですが、全部赤い透明シートが貼られています。

グッチを象徴するグリーン・レッド・グリーンのアイテムの部屋。

それにしても、ファッション意識高い系の観覧者多し。

中央の女性はなかなかのファッションですが、かなりお歳を召しているよう。

他にもグッチのショルダーバッグを携えたおにーさんとか。

ワタシはユニクロのポロシャツにヨネックスのトレーニングパンツでしたが(笑)。

「ZOETROPE 乗馬の世界」の円形の部屋。

色んなグッチファッションの部屋。

中央の黒いドレス、胸から上は黒い透明なオーガンジーのようですが、

下着なしで着用したら警察に捕まりそう(笑)。

スポーツ系グッズと絵画をコラボ展示している部屋。

絵画は美術館蔵の一級品です(京セラ美術館蔵というわけではないようですが)。

まずはゴルフグッズとゴルフをする和装女性の日本画のコラボ。

乗馬グッズと馬の屏風。

海水浴アイテムと洋画のコラボ。

テニスグッズとテニス柄スカーフ(もちろんグッチ製)。

テニスグッズにはクラシカルなハイカットシューズが。

いま売り出してもスニーカーとして人気出そう。

まぁ、おいそれと買える値段ではないでしょうが(笑)。

バンブーバッグの部屋。ディスプレイが凝っています。

背景の屏風は竹藪の絵で、バッグとコラボしています。ナイス!

コチラは取っ手と蓋を留めるバーの竹の部分が陶磁器製。

どなたか存じませんが、かなり高名な方のようです。

コチラは竹の部分が(たしか)人間国宝の方により彫金された一品。

赤い製品ばかりを集めた部屋。

ちなみにどの部屋にもグッチのイケメンスタッフがスーツ姿で立っており、

シューズはもちろん、グッチのビットモカシン(笑)。

赤い部屋にあった、心臓をモチーフにしたキラキラのクラッチバッグ。すげーセンス(笑)。

こんな感じで、入館料は高額だったものの、ものすごくカネがかかったと思われる演出で、大満足の展覧会でした。

表千家北山会館『わびと数寄』を観賞したあと、

すぐ隣に古田織部美術館を見つけたので、入ってみました。

看板の隣が一人だけ通れる小さな螺旋階段で降りたところが美術館。

ちょっと胡散クササを感じましたが、入ってみることに。入館料500円。安い!

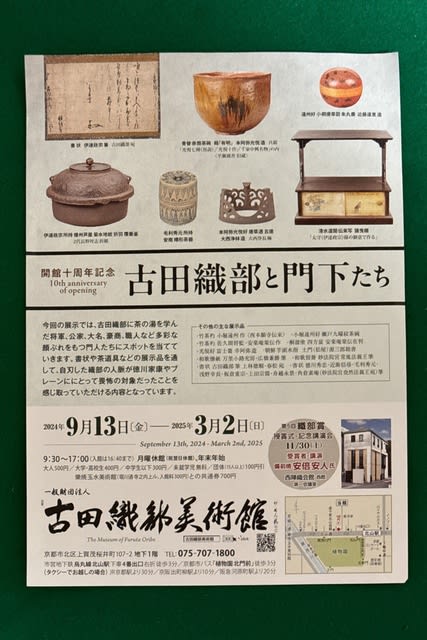

開催されていたのは『開館十周年記念 古田織部と門下たち』。

美術館はワンルームマンションの一部屋を美術品展示していると言う感じのスペース。

実際にはビデオを見るための4席の別部屋もありましたが。

狭いスペースに美術品がてんこ盛りで置かれていて、ありがたみが薄れます(笑)。

ただ、展示されている美術品には本阿弥光悦作の赤筒茶碗とか、伊達政宗所有の釜、

小堀遠州作の茶杓など、錚々たる人物に関連するモノを見ることができました。

ちなみに美術館受付の方は1階の茶道具販売の店員も兼ねていました。

ここで売られている茶碗は23,000円から39,000円あたりのものでした。

17日は京都からの帰宅日。

せっかくなので、一日 美術館巡りをしてから帰宅することに。

明け方の一仕事を終え、朝食を摂ったあと、9時にチェックアウトしようと思いましたが

疲れを感じて二度寝。結局10時にドタバタとチェックアウト。

京都駅に行ってキャリーカートとデイパックをコインロッカーに入れて、美術館巡りにGO!

まずは表千家北山会館『わびと数寄』。

たぶんNHK『日曜美術館』で取り上げられていたのを見ていたから。

チケットの写真は野々村仁清の 色絵鱗波紋茶碗(左)と長次郎の黒楽茶碗 銘 禿 ですが、

チケット購入時に野々村仁清の茶碗は後期のみ展示ですとわざわざ言われました。

実際に長次郎の黒楽茶碗 銘 禿 を見ましたが、黒というよりは焦げ茶色でした。

他にも、千利休作の花入や茶杓をはじめ、重要文化財もたくさん見ることができました。

あと、カナダ製のインディアンポテトチップ入れも茶道具として展示されていて、面白かったです。

実は観覧料は2,500円! ずいぶん高額だなぁと思いましたが、喫茶料も込みの価格。

それなら納得ではありますが、喫茶料を別料金にしてくれた方がいいと言う考えも。

美術館側としては喫茶を入館者全員に体験してほしいということなのでしょう。

まずはお菓子。

菊の落雁は甘い砂糖菓子ですが、煎餅はちょっと塩っぱい味。

「煎餅の柄は何ですか?」と尋ねたら、「コマの柄を重ねたものです」とのこと。

「煎餅自体は亀屋さんで売られていますが、この焼印があるのはここだけです」。

小ぶりの茶碗で供された抹茶。抹茶をいただくのは何年振りか? いや、何十年振りかも。

抹茶を全部飲み干すと、底には「福」の文字が。何か幸せな気分になります。

ラーメン屋でも底に「ありがとうございました」的な文字のプリントのどんぶりを使う店がありますが、似たようなものかな?(笑)。

こんな感じで、入館料は高かったものの、楽しめました。

首題のイベントに参加してきました。

前半は14時から1時間ほど四日市駅近辺の大通り・商店街をデモ行進。

後半は16時から2時間ほど、四日市市市民交流会館で山本太郎氏の演説と質疑応答。

● 【増税?ダメ♡絶対!デモ in 四日市】2023年12月3日(日) | れいわ新選組

● 【山本太郎とおしゃべり会 in 三重県・四日市市!】2023年12月3日(日) 16:00~ | れいわ新選組

前半のデモは13:30に四日市市民公園集合、ボランティアの方が参加者に幟やプラカード(のようなもの)を配り、

13:50頃からデモのやり方(コール&レスポンス)や注意点などを説明。

その後、山本太郎氏が登場して参加者に挨拶。たぶん警察への届出でキッチリ決まっているのであろう、

14時ピッタリにデモスタート。「サポーテッド・バイ・四日市南警察署」と言っていたのがちょっと笑えた。

ワタシは幟を持って行進したのですが、「風が強いのであまり高く上げないで」とか

「幟を真っ直ぐに立てて」とか注意されました(安全のため)。

車道を1車線使って行進するので、警察の方も同行。横断歩道や交差点などでは

信号優先になるので他の通行の迷惑にならないよう気を使っていました。

商店街を通って最後は近鉄四日市駅ふれあいモール前付近で解散。

後半のおしゃべり会の会場は四日市市市民交流会館という所。

16時までどこで時間を潰そうかと思って近鉄百貨店の中をしばらくうろうろしていましたが、

とりあえず初めて訪れる市民交流会館に行ってみるか、と。

グーグルマップでチェックしたら、四日市駅から15分もかかる! 慌てて会場に向かってすぐスタート。

会場に着いたのは15:20頃だったのですが、会場に参加者はチラホラ。

会場まで通りから参加者は少ないのかなぁと思っていたのですが、

16時前には立ち見ができるほどの満員に。たぶん200人は超えていたと思います。

さて、時間通りにおしゃべり会がスタート。

まず山本氏が参加者に挙手をさせてチェックしたのが「『れいわ新選組』についてどんな党か知らない人」。

意外と多くてちょっとビックリ。次いで「れいわフレンド」に登録している人、

「れいわオーナー」に登録している人、その他の人。その他の人が一番多かった。

その後、山本氏が5分ほどプレゼンした後は参加者との質疑応答。「質問したい人?」と挙手を促したら35人。

なるべく多くの人の質問を受けたいということで、質問は1人1つ。

全く政治に詳しくない人の質問も受けたいし、そのような人が置いてけぼりにならないように

「れいわマニア」の人とのマニアな質問にはバランスを取りたい、とのこと。

参加者の質問は「国会議員の任期はどれぐらいですか?」から「要介護者への支援対策は?」とか「自然災害時の援助は?」、

「政治には本当にカネがかかるんですか?」など。

これらに対する山本氏の回答は明快。方針が決まっていることには明確に答えるし、

決まっていないことには「答えを持ち合わせていません」と返答していて気持ちいい。

おしゃべり会の最後には「れいわフレンド」「れいわオーナー」登録のお願いとポスター貼りのお願い。

「ポスターを家に貼ると怪しい勧誘が来なくなる」とか、

「自宅がマンションの上階でも「アレは何だ?」と注目してくれる」と笑いを取っていました。

そして最後に「山本氏とのツーショット写真タイム」!

先着●名とか何時までとかでなく、希望者全員とツーショット。もちろん大行列。

ワタシも撮ってもらって握手もしてもらいました。弱小とはいえ、政党の党首にしては腰が低い!(笑)。

某政党党首ならボディガードがいっぱい付いて握手会なんてできないだろう(現実に事件があったし)。

こんな感じのイベントでした。

今回の上京の目的は、ワタシの東京在住時代の会社のOB会とスポーツクラブのOB会。

とはいえ、それだけのために上京するのはもったいないので、いろいろ詰め込もうとするワケです。貧乏人は。

で、まずは品川で降りてキヤノン プラザ S で新製品をいじってこようと思ったものの、行ってみたら

みたい新製品はいずれも品川のキヤノンにはないとのこと。「キヤノンともあろう大企業が自社の新製品を用意していなくてどうする?」

・・・と心の中では思ったものの、大人の対応で「あぁ、そうですか」と済ませたのだけれど。

とはいえ、怪我の功名というか、同じ施設の1階にあるキヤノンギャラリーSでは

『高精細複製品で綴る 日本の美』という展示をしており、せっかくなので見ていくことに。

超有名な屏風絵7点と襖絵・浮世絵各1点を(たぶん)原寸大で複製展示。

ギャラリーの外からみることができるのは『雲龍図』(曾我蕭白)。

縦1.65m、横10mあまりの巨大な襖絵。

ユーモラスな龍の目がお茶目な感じながら、全体の筆致は豪快で、

海外の美術館でなく日本にあれば国宝級ではないかという作品。

残念ながら、この作品はガラス越しの鑑賞となります。

(それにしても、指が写ってるやん。ヘタクソか!)

(撮り忘れたので、ネットから引用)

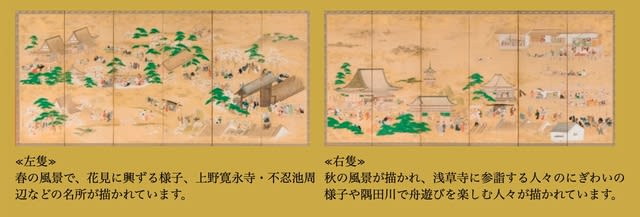

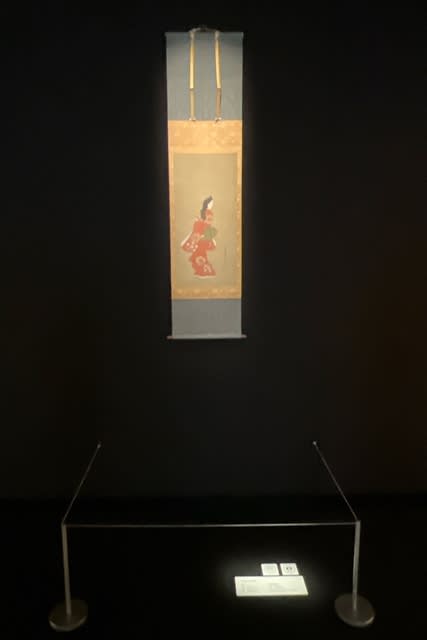

入室してすぐの作品が『江戸風俗図屏風』(菱川師宣)。

『洛中洛外図屏風』の江戸版といった趣の作品。

菱川師宣って、こんな作品も描いていたんですね。

菱川師宣と言えば『見返り美人図』。

他の屏風絵がデカいのでちょっと見劣りしてしまうかもだけれど、

間近に寄って見てみると、金箔の盛り上がりがハッキリわかり、

どのように複製したのか、その技法に興味が湧きます。

重要文化財『風神雷神図屏風』(尾形光琳)・『夏秋草図屏風』(酒井抱一)

『風神雷神図屏風』(尾形光琳)と『夏秋草図屏風』(酒井抱一)は

それぞれ別に評論・解説されることが多いと思いますが、

現物は同じ屏風の裏表であることを表現した複製画です。コダワリを感じますねぇ。

一方、尾形光琳の元ネタとなった国宝『風神雷神図屏風』(俵屋宗達)。

俵屋宗達と尾形光琳の『風神雷神図屏風』を同時に見られる機会は滅多にありません。

(以前、東京国立博物館で両作品の実物を見られる展示会がありましたが)

個人的には俵屋宗達の雷神の太鼓が画面からはみ出ているダイナミックさが好きです。

あと、いまだ残る疑問としては、風神・雷神が乗っている雲の素材が銀なのか鉛なのか・・・。

『樹下鳥獣図屏風』(伊藤若冲)。

若冲と言えば動植物の超絶精密描写で有名ですが、「枡目描き」でも緻密描写は健在。

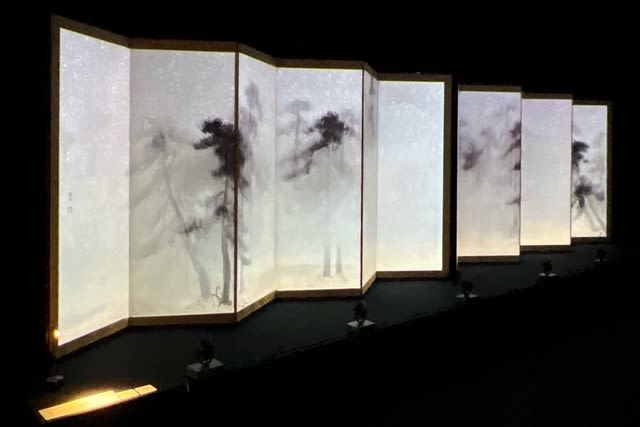

国宝『松林図屏風』(長谷川等伯)。

これもまた、違った意味で日本の誇る美の一つの到達点では?

今回の展示ではこの作品だけ屏風にプロジェクションマッピングで

雪がしんしんと降り積もる様が映されていました。

重要文化財『竹に虎図襖』(狩野山楽・山雪)。

ワタシ的にはあまり思い入れのない作品ですが、

多分、見たこともないであろうトラを可愛く描いています。

この展覧会の良さは、ガラスなどに遮られることなく、絵の間近まで近寄って見ることができることですが、

ライティングも部屋を暗くして下からの照明のみで屏風絵を照らしていること。

たぶん、江戸時代の夜に絵を鑑賞するとしたら、こんな感じだったろうと想像することができます。

そんなワケで、実物ではないにも関わらず、感銘を受けた展示会でした。