アメリカを端を発したサブプライム問題,今日本で話題の劇物入り中国餃子問題,ぜんぜん違うけどどちらも我々の生活にかかわる重要な問題ですね.一見関係なさそうな二つの問題もネットワークという立場からみると共通の問題がみえてきます.

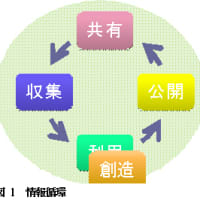

私は最近自分のプレゼンを rip-mix-burnというところから始めることが多いです.ご存じのようにこれはApple社がiTunesをPRするときに使った宣伝文句(あとで事実上の撤回)です.Apple社は当時そこまで意識していなかったと思いますが,実は本質的なところを突いていたと思います.私はCollect-Create-Donateといっていますが,実質的には同じ趣旨です.いろいろなところから集めて新たな物をつくり,それを提供すると.

私はインターネットを通じた情報の問題を主に考えていますが,これはそれ以外の製造業や金融業といった世界でも同じように考えられるというわけです.

まあ,これは製造業では昔から当たり前にやっていたことで何も新しいことではありません.製造業,別名「加工業」というぐらいで,何かに「工」を「加」える生「業」です.原材料を仕入れて,加工して,出荷すると.

そのプロセスそのものは同じです.インターネット時代では何が違うのかといえば,(1)誰でもその当事者になれること,(2)集めると提供する範囲が巨大化,という点です.1点目は物理的な人工物を対象にした場合は自ずと限界がありますが,今や人工物はサービス化していますから,いろいろなものがだんだん対象になってきています.2点目は,これまで極めて局所的な範囲しか集めたり提供することことができなかったのが,いわば全世界的にできるようになったということです.これは製造業を含めてそうですね.製造の諸段階や販売までの諸段階は,かつては長年の取引のある相手としかやり取りがなかったのが,いまや世界中を対象に取引ができる.

この結果,どうなったか?一方で今までにない取引の組み合わせができ,効率のいいビジネス,新しいビジネスができるようになったわけです.しかし,一方で,情報・人工物の流れが複雑化して見えなくなってしまったわけです.プロダクトができるまでのチェーンが長く,またチェーンにかかわる当事者がお互いが知らないようなことが増えたわけです.みんなが最適なCollect-Create-Donateを行えば行うほどそうなるわけです.

サブプライム問題でももともとの原因はわかっていても,何層もの証券化をくりかえしているうちに,どのプロダクトにどれだけ影響が与えるのかわからなくなっているようです.劇物入り中国餃子問題でも,日本の有名冷凍食品会社が何社もその中国の製造工場の製品を売っていたことが明らかになったりしています.ましてやほかの中国製造のものを考慮せよといったら収拾がつかなくなるでしょう.

他のいろいろな分野でもだいたい似たようなことが起こっていると思います.

一見最適解であったようなこの構造は何か問題が起こると影響がとても広範囲にわたるわけです.問題なのは単に実際に影響を与える範囲が広がったということではなく(それはそれは大変ですが),影響があるかどうかを調べることが困難で,それがゆえに風評的影響が想像以上に膨らんでしまうことでしょう.

これが私が感じた二つの問題の共通点です.

では,なんとかなるのでしょうか.

ひとつは私が普段いっているように情報活動のレベルだけではなくて,コミュニケーションの活動のレベルにもっと注目することでしょう.すなわち,プロダクトのチェーンのベースになっている当事者のネットワーク(社会ネットワーク)をもっと明示化することでしょう.当事者同士がどうネットワーク的につながっているかを知ることによって影響を推定することが可能になると思います.

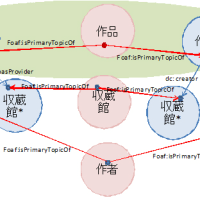

ただそういったアプローチでは全体的な推定は可能かもしれませんが,個別のプロダクトに対する信頼度を測ることはできません.そのためにはこの当事者のネットワークを個別のプロダクトに結び付けていく仕組みが必要なわけです.

私はこの問題を設計情報のOpenness問題として以前考えたことがあります(論文).

これを私はProvenance情報と呼んでいます.あるプロダクトは誰がどういう意図でどんなプロセスを経て作ったかという情報です.一つのプロダクトにはその原材料,パーツまで含めれば多数の当事者がいるわけですから,Provenance情報はそのネットワークとして表現されるでしょう.個別のプロダクトの信頼度はそういった情報から推し量るわけです.ただ,この情報が役に立つには個別のプロダクトの情報を含めて各種の情報が公開されて共有されないといけません.そもそも個別のプロダクトの信頼を推量するには関連する情報が手に入らないといけないですし,またそういった情報も公開を前提とすることで虚偽性を排除されやすくなります.

これはいわゆるトレーサビリティと基本的におんなじ考え方ですが,ネットワークを考えること,公開を前提すること,という点で一歩踏み込んでいると思います.

多かれ少なかれ,信頼できるプロダクトというのはこういうProvenanceを付随することになるでしょう.情報研究屋(&元?設計研究屋)としてはその仕組みを考えなきゃいけないだろうなと思っています.

私は最近自分のプレゼンを rip-mix-burnというところから始めることが多いです.ご存じのようにこれはApple社がiTunesをPRするときに使った宣伝文句(あとで事実上の撤回)です.Apple社は当時そこまで意識していなかったと思いますが,実は本質的なところを突いていたと思います.私はCollect-Create-Donateといっていますが,実質的には同じ趣旨です.いろいろなところから集めて新たな物をつくり,それを提供すると.

私はインターネットを通じた情報の問題を主に考えていますが,これはそれ以外の製造業や金融業といった世界でも同じように考えられるというわけです.

まあ,これは製造業では昔から当たり前にやっていたことで何も新しいことではありません.製造業,別名「加工業」というぐらいで,何かに「工」を「加」える生「業」です.原材料を仕入れて,加工して,出荷すると.

そのプロセスそのものは同じです.インターネット時代では何が違うのかといえば,(1)誰でもその当事者になれること,(2)集めると提供する範囲が巨大化,という点です.1点目は物理的な人工物を対象にした場合は自ずと限界がありますが,今や人工物はサービス化していますから,いろいろなものがだんだん対象になってきています.2点目は,これまで極めて局所的な範囲しか集めたり提供することことができなかったのが,いわば全世界的にできるようになったということです.これは製造業を含めてそうですね.製造の諸段階や販売までの諸段階は,かつては長年の取引のある相手としかやり取りがなかったのが,いまや世界中を対象に取引ができる.

この結果,どうなったか?一方で今までにない取引の組み合わせができ,効率のいいビジネス,新しいビジネスができるようになったわけです.しかし,一方で,情報・人工物の流れが複雑化して見えなくなってしまったわけです.プロダクトができるまでのチェーンが長く,またチェーンにかかわる当事者がお互いが知らないようなことが増えたわけです.みんなが最適なCollect-Create-Donateを行えば行うほどそうなるわけです.

サブプライム問題でももともとの原因はわかっていても,何層もの証券化をくりかえしているうちに,どのプロダクトにどれだけ影響が与えるのかわからなくなっているようです.劇物入り中国餃子問題でも,日本の有名冷凍食品会社が何社もその中国の製造工場の製品を売っていたことが明らかになったりしています.ましてやほかの中国製造のものを考慮せよといったら収拾がつかなくなるでしょう.

他のいろいろな分野でもだいたい似たようなことが起こっていると思います.

一見最適解であったようなこの構造は何か問題が起こると影響がとても広範囲にわたるわけです.問題なのは単に実際に影響を与える範囲が広がったということではなく(それはそれは大変ですが),影響があるかどうかを調べることが困難で,それがゆえに風評的影響が想像以上に膨らんでしまうことでしょう.

これが私が感じた二つの問題の共通点です.

では,なんとかなるのでしょうか.

ひとつは私が普段いっているように情報活動のレベルだけではなくて,コミュニケーションの活動のレベルにもっと注目することでしょう.すなわち,プロダクトのチェーンのベースになっている当事者のネットワーク(社会ネットワーク)をもっと明示化することでしょう.当事者同士がどうネットワーク的につながっているかを知ることによって影響を推定することが可能になると思います.

ただそういったアプローチでは全体的な推定は可能かもしれませんが,個別のプロダクトに対する信頼度を測ることはできません.そのためにはこの当事者のネットワークを個別のプロダクトに結び付けていく仕組みが必要なわけです.

私はこの問題を設計情報のOpenness問題として以前考えたことがあります(論文).

これを私はProvenance情報と呼んでいます.あるプロダクトは誰がどういう意図でどんなプロセスを経て作ったかという情報です.一つのプロダクトにはその原材料,パーツまで含めれば多数の当事者がいるわけですから,Provenance情報はそのネットワークとして表現されるでしょう.個別のプロダクトの信頼度はそういった情報から推し量るわけです.ただ,この情報が役に立つには個別のプロダクトの情報を含めて各種の情報が公開されて共有されないといけません.そもそも個別のプロダクトの信頼を推量するには関連する情報が手に入らないといけないですし,またそういった情報も公開を前提とすることで虚偽性を排除されやすくなります.

これはいわゆるトレーサビリティと基本的におんなじ考え方ですが,ネットワークを考えること,公開を前提すること,という点で一歩踏み込んでいると思います.

多かれ少なかれ,信頼できるプロダクトというのはこういうProvenanceを付随することになるでしょう.情報研究屋(&元?設計研究屋)としてはその仕組みを考えなきゃいけないだろうなと思っています.

単純に,詳細な情報を提示しても,聞いたことのない事業者名がズラズラでてきて,結局何か分からないという事態にはならないでしょうか?

周辺情報も含めて全部公開してもらわないといけないわけです.この事業者はどんな事業者にどんな製品を出しているということがわかれば,そこからいろいろ知ることができると思います.

薬品名なども確かに素人にはわからないことが多いですが,どんな製品にどれだけつかわれているかといった公開情報がたまればある程度そこから知ることができるのではないでしょうか.

何か,もう一つ必要な気がします.