C8による縮小コリメートを安定的に実施するためにvixenアトラクスで撮影しました。口径200mm,fl=2000m(F10) を fl=500mm(F2.5)に変身させました。

アイピース(32mm)+CCTV(8mm)を使用して縮小率1/4です。

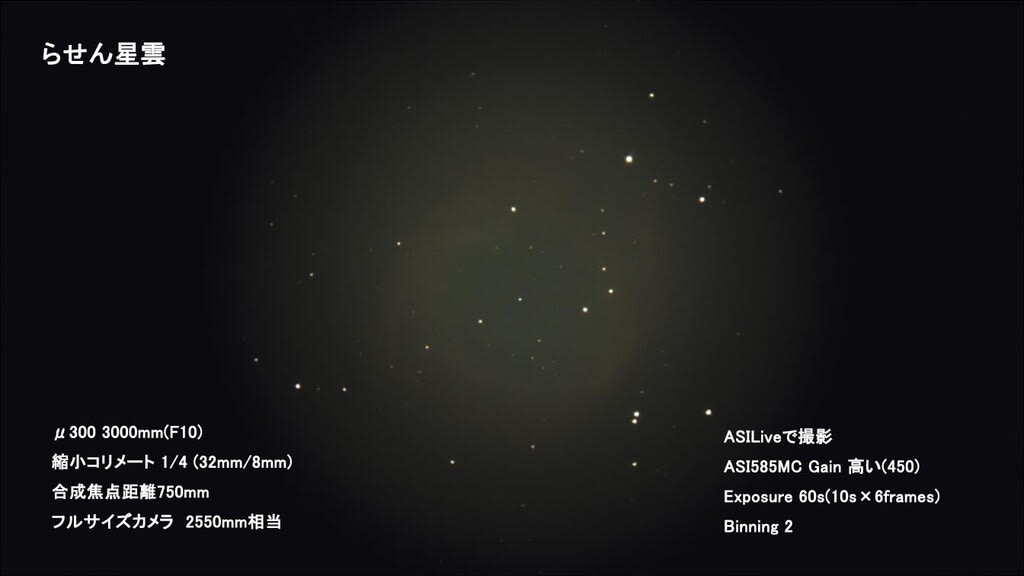

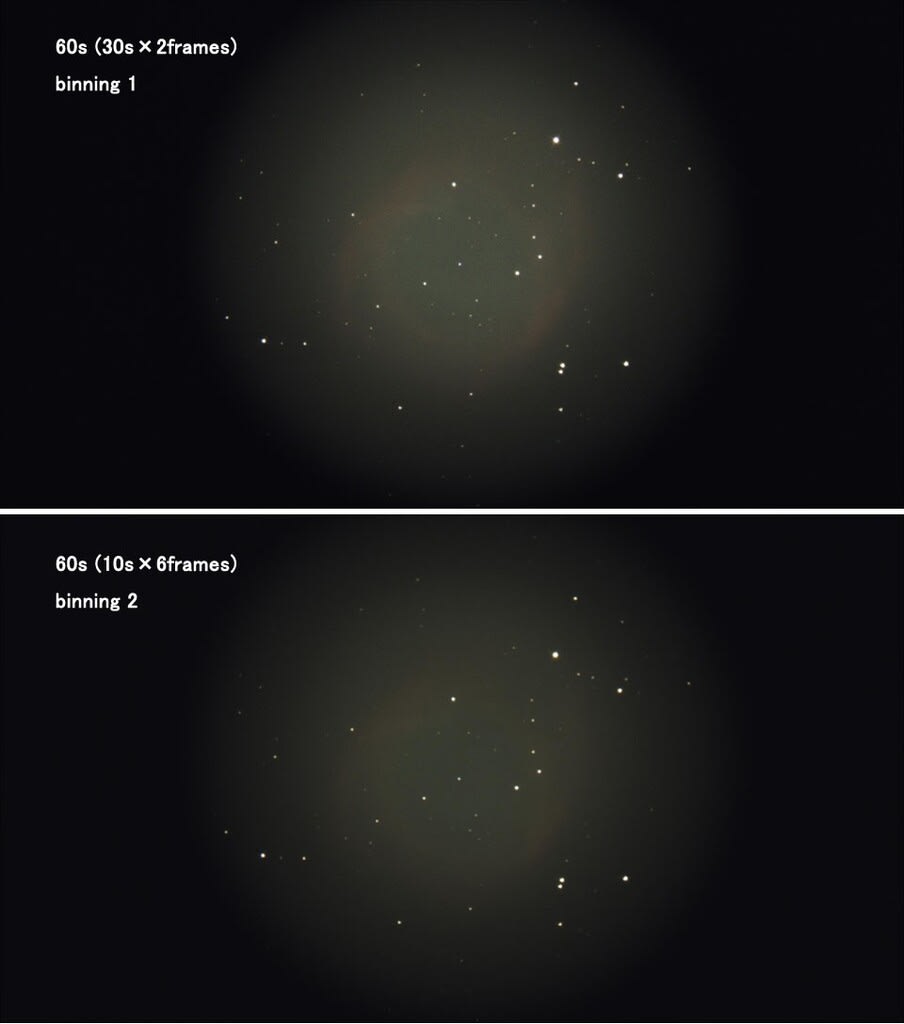

今日は上弦過ぎの月がありますが、月から90度以上離れたところを狙っています。QBPを使用してどれだけ星雲が見えるか検証しました。最初にM42を入れましたので、あとの星雲に対しては光量が足りない状況になってしまいました。

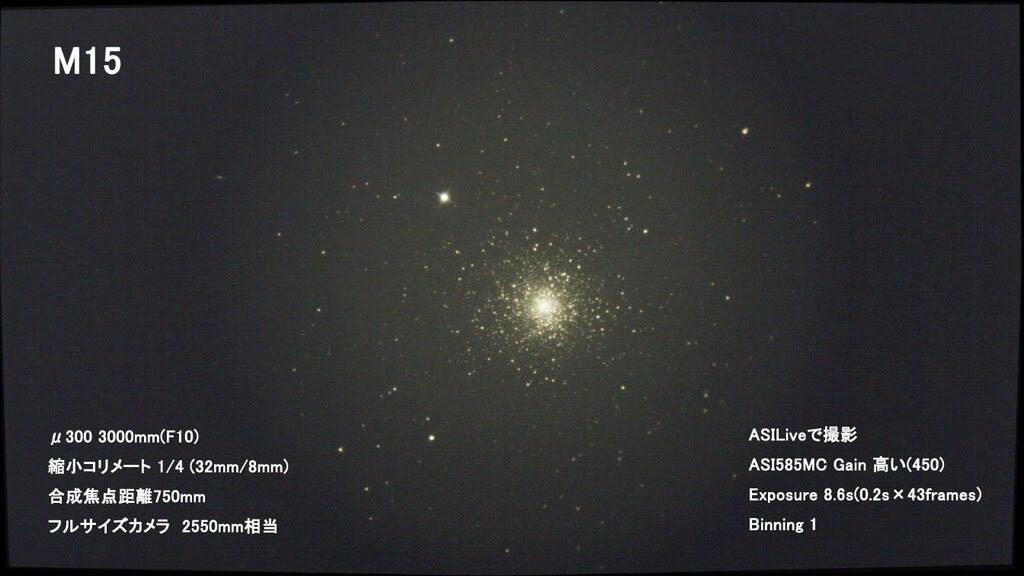

もともと、観望会仕様の条件を確立しようてしていますので、Gainと露出は一定にしました。3秒×60framesで3分を目安に考えています。ビニングは1のままでした。

ASI585MC(Gain520)+QBPを使用です。ダークも使用。

燃える木

M78

M1 かに星雲

バラ星雲

モンキー星雲

M42以外は淡い星雲ばかりです。6枚の撮影条件はすべて一緒です。

時間と共に周辺部の星が悪化しています。いずれかのレンズが動いたようです。

アトラクスはK-astec改でMTS-3で追尾しています。

ASCOM接続でステラナビでGOTOさせているのですが、これにプレートソルブをしたくてネット検索しているのですが、見つからなくで困った状況です。

撮影はsharpcap Proなので、昨夜はとりあえずsharpcapのソフトから架台の赤緯・赤経のコントロールできるところまで可能となりました。