早速ですが、今日は前回訂正からスタート。『まずは国語の問題からね(笑)』(白井さん談)。

私が春の嵐に遭遇した件の、『と言うよりもああいう時は鼻から傘を差すことは諦めるのが一番ですね。』という部分ですが、“鼻”ではなくて“端”が正解。

撮影及び取材についての反省で、『前回のアップで“使命感を持って”と大風呂敷を敷いたにも拘らずこの体たらくで申し訳ありません。』と書いた部分。大風呂敷は“敷く”ではなくて“広げる”が正解。服飾のみならず誤字脱字、誤った表現についてまでご指摘いただき恐縮です(汗)。

続いて本題の服飾について。

『タッターソールのシャツは“ブルー&ベージュ”じゃなくて“グリーン&ゴールド”だよ。それからスウェード靴のバンプ(甲)に入る、履き皺と言うよりは“白線”と言ってるんだけど、あれが入るのは革質、“なめし”の問題だよね。昔のサクソンのスウェード見てみなよ。“白線”なんて殆ど入ってないでしょ。“本当に良い革”を使っている靴には入らないんだよ。』(白井さん談)

この日も白井さんはお手製のメモに修正箇所を認めていました。本当に有難いことです。

この日の横浜は“寒の戻り”に見舞われて真冬並みの気温を記録。この時期はもしかしたら一年で一番着るものに悩むシーズンかもしれませんが、白井さんは流れに逆らわず、時計の針を少し戻しての“貫禄”の対応でした。また、衣替えの時期でもある今日この頃ですが、白井さんは『基本的に彼岸過ぎは起毛系の服は着ないようにするけどね。ブレザーは別だけど。』と仰りつつも、特に衣替えだからといってスパッと春物に切り替える、みたいなことはなさらないようです。『衣替え?だらだらだよダラダラ(笑)』(白井さん談)とのこと(笑)。

久々に登場のフランネル素材を使ったスーツはアットリーニ(伊)で18~9年ほど前に作らせた一着。濃いめのグレー無地、シングル・ピークトラペル、ノーベント、玉縁ポケットといった色、柄、ディティールでドレスシーンを意識した作りの極めてシンプルなスリーピースですが、この一着が日本の服飾界に与えた影響は計り知れません。なんて、こんな大袈裟なことを書くとまた白井さんに怒られちゃいそうですが(汗)、以下は信濃屋さんのメインスタッフのお一人・Y木さんに伺ったお話。

『あれは恐らく94年頃だと思いますが、白井が紳士服飾雑誌上での対談に臨んだ時に着ていったのが今日のアットリーニでした。信濃屋でアットリーニを扱い始めたのは90年代の初頭だったのですが、その頃はアットリーニなんてまだ日本では殆ど知られていませんでした。その対談でお話相手から“白井さんが今日来ているのは何処のスーツですか?”と訊ねられた時に、白井が“アットリーニです”と答えたのが契機となってアットリーニという名が世に知れ渡るようになったようですね。』

とのこと。カッコいいですね~!!でも、誤解を恐れずに言わせていただければ、私がこれまで白井さんに接してきた限りでは、世に持て囃されてもはや久しいアットリーニですが、白井さんにとってはアットリーニも“ワン オブ ゼム”にしか過ぎないようです。ですから上記のお話も“予期せずたまたまそうなった”というのが真相のようでした。

ネクタイは『色とドットの配列が気に入って、何故かフィレンツェの靴屋“マウロ・ヴォルポーニ”で買ったヤツ(笑)。』とのこと。ネクタイのドットの配列は、大きさにもよると思いますが、白井さんは縦横一直線並びがお好きなのだとか。

今日のスーツで白井さんが一押しだったのは裾のフライボタン。ちょっと写真がピンボケ気味で申し訳ありません。裾に着脱が容易なスナップボタンが付けられているのはしばしば見られるディティールですが、『あれ(スナップ)は光っちゃうから嫌い、これが本物』とのことです。

今日の靴はスーツの色とドレス感に合わせて選ばれたというボタンアップブーツ。新橋の大塚製靴に作らせた2足のうちの一つとのことで、今日は黒の表革とグレーのスウェードのコンビネーション。もう一足は茶の表革とキャンバスのコンビネーションなのだとか。今日の黒はスナップボタン式なので比較的着脱が容易なんだそうですが、大塚製靴さんのHPでも見られるボタン穴に手で留めるタイプは履く時(脱ぐ時)に一苦労するそうで、『あんなの歳取ったら履けないよ!履くなら若いうちがお薦め。』(白井さん談)なのだそうですよ(笑)。

靴の下の写真の白い物体は白井さんの私物の逸品の一つ“スパッツ”。以下白井さん談

・・・・・・映画『お熱いのがお好き』で、ジョージ・ラフトが身に着けていたのが“これ”で、ラフトの役名もそのままズバリの『スパッツ』。これはロンドンのロブ(ジョン・ロブ英)で作らせたヤツなんだけど、最初は社長がなんだか怪しげな採寸をして作ったんだけど案の定全然ダメで(苦笑い)。サイズが合ってないからもう一回作り直させたよ。素材はダック(DUCK)。あれ?ダック知らないの?“ズック”の語源だよ、キャンバス地ね。履く時は、このフックを使ってボタンを留めるんだよ。こう~やってね。・・・・・・

さてさて(笑)、今日のアップのメインイベント~“目玉”はこの2本の傘。“信濃屋オリジナル傘”です。

先程のスパッツなど、信濃屋馬車道店の地下紳士フロアの奥の一隅にひっそりと陳列されている白井さん私物の名品の数々の中に一本の日傘があります。数年前、白井さんからその日傘を見せて頂いた時、白井さんは『これは良い傘だよ~ブリッグなんか相手にならないね。』と鼻高々でした(笑)。ただ、当時の私は、まずブリッグを知らなかったですし、傘が紳士の装いの上で重要なアイテムだという認識も無かったので、白井さんからすればきっと張り合いの無いリアクションしかしていなかったのではないでしょうか。

しかし、不肖この私もブリッグを経験した今、今日のこの傘が如何に素晴らしい傘かということが理解できます。拡げた傘の縁のラインの芸術的な美しさ。ブリッグをも凌ぐ力強い張り感と開いた時の“ブブブ”という独特の音。そして、私は未だ聴いたことはありませんが、シルク張りに落ちる雨音の感動的なまでの心地好さ。白井さん自慢の日傘、そして今日の黒傘(シルク張り)と茶の傘(ナイロン張り)、これらを作ったのが今は亡き日本の傘職人で、浜っ子である白井さんご自慢の“横浜元町職人列伝”中のお一人“小島氏”。

『元町の代官坂の下辺りに作業場を構えていてさ、兄貴みたいな感じだったからよく遊びに行ったものだよ。先代の小島が洋傘を作り始めたんだけど、恐らく日本で最初だったと思うよ。多分、山手の外国人が捨てていった“お猪口”になった洋傘かなんかで独学で研究したみたいだね。当時、信濃屋オリジナルの傘は紳士も婦人も全部ここで作らせてたんだよ。』(白井さん談)

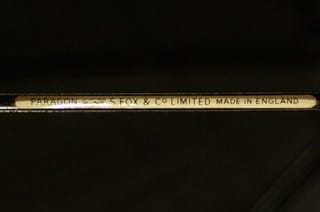

柄は桜、中棒は樫。シルクの張りは広げた縁に耳が付いたもの。つまりこの傘のためにサイズを誂えて織られた絹織物を使っているという証です。骨は“S.FOX社製”。同社は今は無き英国の老舗スティールメーカーで鉄道の軌道から傘の骨までありとあらゆる鉄製品を作っていた大きな会社だったそうです。因みにブリッグと並んで有名な傘メーカーのフォックスアンブレラは“T.FOX”ですから別の会社です。茶の傘は今はナイロン張りですが元々はシルク張りだったのを張り替えたもの。持ち手の柄の部分にもピッグスキン(豚革)が巻かれていたのだとか。石突は水牛で先端部分の仕上げ処理も完璧なんだそうです。こんな細かい所にも手抜きは一切ありません。

『もうそれこそ何十年と使っているけど驚くべき頑丈さで未だにどこも悪くならないよ。昔の職人はそれだけ“真剣に”物を作っていたってことだよ。』(白井さん談)

さて、お帰りは、もう一度拝見できてラッキーでした!、ルチアーノ・バルベラ(伊)のヘリンボーンツイードのコートです。帽子はボルサリーノ(伊)で前回このコートを拝見した時も同じ帽子との合わせでしたね。白井さんは“このコートにはこの帽子”という風に組み合わせは大体決めているそうです。真っ赤なマフラーはカシミアで、相当昔からお使いの品なのではっきり判らないけども恐らくスコットランド辺りだろう、とのことです。以前、白井さんは“真っ赤大好き!”と仰っていましたが、この色は特によくお似合いでだと思います。因みにですが、私は今まで白井さんからお薦めしていただいて、マフラーをカシミアとシルクを一枚ずつ計2枚購入していますが、そのいずれもが赤いマフラー。実は今回、赤いマフラーは意外にもこのブログでは初登場で、もう春になりマフラーの出番も無くなりそうになっていたこの頃は『白井さん、僕に薦めていたのに・・・赤(涙)』と一人密かに黄昏ていた私としてはほっと胸を撫で下ろして安心して春が迎えられる心持となりました(笑)