春・芽生えた雑草

那須高原のアカマツ

特に、年末から春先にかけても、

生育具合は顕著であった。霜害は埼玉南部・川口~東京23区にかけて。

神奈川~千葉方面・沿岸域および平野部の暖地でもあまり霜害を受ける観葉植物が見られなかった。為報告する。

多量気味マツボックリ・那須町

ピンクネコヤナギ

また、霜害について中心に調査を行ったところ、那須地域や多摩西部・東大和の2点では普段越冬できないアロエ・ベラやキダチロカイ。

ウチワサボテンの単刺団扇が軒下越冬できていた可能性が十分にある事が

気象庁の過去の気象グラフデータや過去の記録によって判明した。

理由1

※那須塩原市は、1月まで・多摩西部・東大和市は12か月間。

・氷点下

4℃以下したまわる日

(厳密には-2.5℃~-3.3)がその年に2~3回以内。

tokyokeizai.net『東洋経済オンライン

「新型コロナウイルス 国内感染の状況」制作:萩原和樹』

那須塩原~大子町の這団扇。耐寒-15℃(-10)くらいで仙台くらいが、フェイジョア・オリーブとともに北限と思われる。

シュロ同様に積雪や寒風をしっかり防いだ方がより状態良く越冬できる。

※那須塩原市は

過去の統計・気象庁のを拝見しても

暖地(成田・伊勢原・厚木)くらいの

やや内陸性気候ゾーンに入ったような錯覚をさせるかの様であった(2020)

那須塩原内で越冬中のクシンラン。その後凍傷になり枯死。-4℃くらいが限界の様だ。温度よりも積雪や寒風によって痛んでしまった様である。しかし、今後の温暖化で越冬する可能性は十分にある為、調査を続けていきたい。

那須高原のアカマツ。ここまで生育したアカマツは倒れにくいが。高原地帯は強風に適した幅広樹形・人工的に開心樹形が必要になるので注意が必要である。

タマシダは、試験的に植栽で用いた。軒下の為、氷点下10℃程に生育がとまり、霜害で葉が黒くなった。しかし、比較的長い期間、周囲の余熱もあった為か状態よく保つ事ができたので今後ともにタマシダの耐寒性や適応度について調査していきたい。

やや痛む。

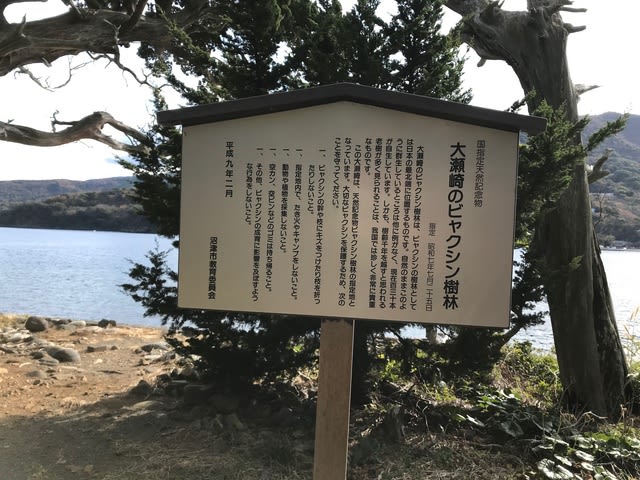

ニッコウヒバは、那須では比較的暖かい西側の日の射す斜面に生育する本種を見る事ができる。耐寒性も良く、気候にうまく適応して植栽物としても用いた。強風によって生育が遅れる場合があるので支柱対策はしっかり行った方が良い。

タマリュウは、高原地帯でも場所を選べば生育する。2月頃には葉先が傷むが越冬しているので、寒冷地でも利用できる数少ないグランドカバープランンツである。

越冬中のシダ 那須高原

軒下越冬中のガジュマル・那須塩原市で確認した。暖冬の影響があったが、氷点下2~3℃で葉先に痛みがみられる印象で、寒風の強い那須では軒下でも越冬が難しいのが分かる。

ユッカ・エレファンティペスは、那須地域でも軒下なら市街地を中心に越冬可能である。耐寒温度が-5~6℃の為、北関東でも扱える可能性は十分にある。

那須地域・屋外ココスヤシは、さすがに2月の気温では葉先が若干痛むが越冬できるようだ。成木は、大田原などでまれに見かける程度。耐寒性は高いが、ここめで越冬成功率が高い本種の適応力に驚いた。

暖冬ではあるが痛むセイヨウツゲ

ドラセナ・コンシンネ・軒下越冬中

鹿児島・指宿などで越冬できるようだが、暖冬傾向が続いた那須では12月末まで葉の緑葉の継続後、2月の大寒波で枯死した。比較的長い期間を良い状態でキープしてくれた事は今後の耐寒性の調査に良い事をもたらすだろうか。調べていきたい。

その後枯死

霜害にあった・瞬間-9℃

越冬中のフィカス・プミラは、株の3分の1ほどが枯れたが根元から、わき芽がでて復活して5月のゴールデンウイーク頃には葉が茂り復活した。耐寒性は高いがより状態よく越冬させる必要がある事が分かった。

越冬中のヤマザクラ。那須では標高600mほどから北側の斜面などで、生育している本種を見る事ができる。那須の気候に適した桜の為、今後植栽種としてどのように扱うか調べていきたい。

暖冬傾向にもありながら、トウジュロ越冬成功.ここまで状態良く越冬できた事に驚いた。積雪や風雪、氷点下14度の寒さにも耐えたので今後よほどの寒さでなければ生育していく事だろう。

窓辺ながらしっかり開花したハイビスカス。屋外越冬・軒下でも那須では厳しいが、寒気が入る窓辺でも寒さの影響をさほど受けずに開花する事が分かった。温度が低いので、乾かし気味にしながら冬場あ管理する事が大切だろう。

越冬中のカシワ

那須どうぶつ王国・ピラニア室内

雑草も根で越冬して復活・冬

こんな感じで微量に暖冬で復活

スミレ開花・晩秋頃

高山性ヤナギも落葉が遅い・・。

こちらも遅い・・。

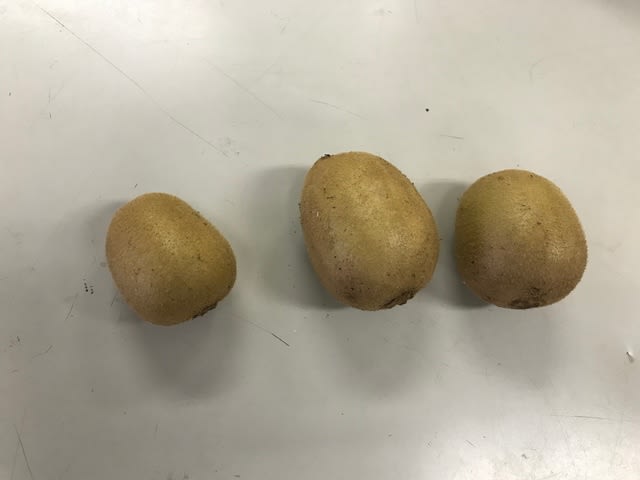

キウイフルーツは、例年通り収穫・・。

暖冬ながらしっかり軒下で越冬・那須塩原市

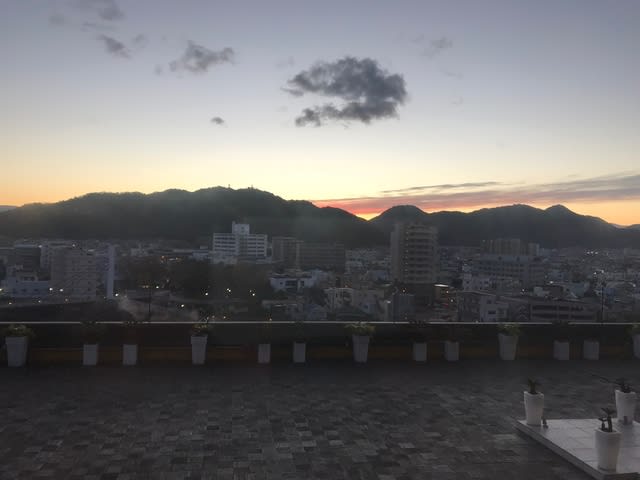

イルミネーション・ケヤキ

ツバキ

マサキ・シラカシ(落葉)

那須塩原市

東大和市

フェロカクタス属・サボテン