死ぬまでにしたい100のこと(Bucket List )を記録するノートを購入したのだが、したいことを書いたら23個しかないと言う65歳の現実。先が見えてきたから、夢みたいなことは書けないが、それでもこれら全部を実行するのは、とても難しいと感じる。

例えば、ここに書き留めたことで

・100名山を登るとか

・ブルーノート東京のステージでジャズを演奏するとか

実行出来そうなことは

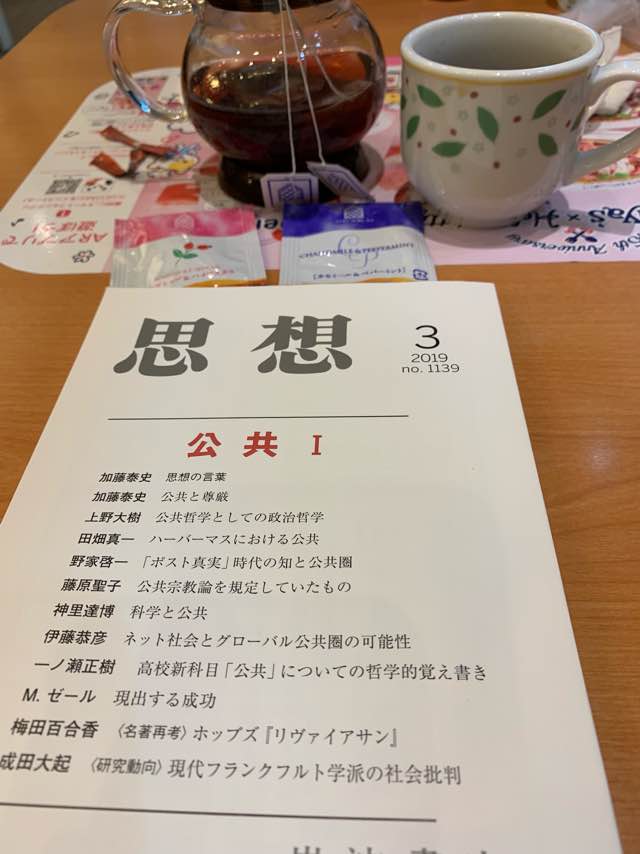

・哲学の原書を100冊読破とか

お金があれば、

ヨーロッパの美術館を全部廻るとか、日本の100秘湯に浸かるとか出来るのだが