SRX-6のリアタイヤ。

以下、写真は距離にして20㎞ずつ進んでいる。

乗ってタイヤの皮むき、なのだが、タイヤの端を使うようなルートでないし。

同じルート走ってんだから、何回走ったって同じようにしか皮むきできない。

そらそうか。そらそうだ。 | Trackback ( 0 )

昨日は今季初メッシュジャケットでのライディング。

今年はなんか天気悪くて肌寒くて、メッシュ出動遅かったな。 | Trackback ( 0 )

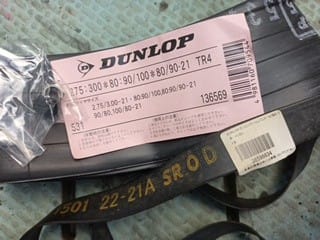

アルことXT400E。

交換したフロントタイヤの皮むきに通勤出動。

往路。

復路。

がんばってリーンアウトで曲がるようにしてたんだけど、トレッドの端までは当たんなかったな。

| Trackback ( 0 )

おなじみ、ユタカメイクのリング付きバンジーコード。

重宝するのだが、個人的には真ん中のリングが大きくて丈夫過ぎて、荷物にめり込むのが気になっていた。

で、リングをニッパーで切断。

ゴムをリングから外す。

ゴム同士を絡めて使う。

これ前にも書いたっけ? | Trackback ( 0 )

SRXの車検。

ユーザー車検だから検査場に持ち込みだ。

函館の二輪の検査ラインは、四輪と共用の2番。

割と混んでたなあ。

例によっての一発クリアで、今回も大変気分がいい。

帰ってから、古い検査標章をはがして、

新しい検査標章に貼り替える。

車検証は、今回からICチップ入りの小さいやつに変わっている。

| Trackback ( 0 )