2011年になぜあのような未曾有の大地震が起きたのでしょうか?

この理由については次のような推論が成り立つのをご存じでしょうか?

1990年(平成2年)に亡くなられた算命学の宗家・高尾義政氏は、

1985年に出版した著書『悠久の軍略』の中で、

1つの国家の時代の流れは、

その国の憲法が施行された年を起点として10年ずつ、

自然界五行の流れに沿って、

西→北/動乱期(闘争心が台頭する10年/攻撃本能)

⇓

北→東/教育期(物事を学びたくなる10年/習得本能)

⇓

東→南/平和期(今までのものを守る10年/守備本能)

⇓

南→中央/庶民台頭期(自由な意見や考えを押し出す10年/伝達本能)

⇓

中央→西/権力期(権力の意識が高まる10年/引力本能)

⇓

(再び)動乱期へ

――という具合に50年のサイクルで時代は一周するとし、

その最初の一周を陽の50年、次の一周を陰の50年として、

時代は100年で成立するとしています。

この考えに基づけば、現行の日本国憲法が施行されたのは1947年(昭和22年)ですから、

戦後の我が国の時代の流れは1947年を起点に1996年までの50年を一週目の陽の50年とし、

1997年から二週目の陰の50年に入り、今年2025年は〈平和期〉の9年目にあたります。

一方、この50年のサイクルのうち〈教育期〉のほぼ中間の時期に、

あたかも〈動乱期〉の再来ではないかというようなパニック的な現象が起きるとしています。

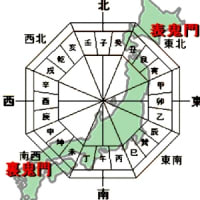

このパニック的な現象を北東と南西を結ぶ〈鬼門ライン〉を渡ることから《鬼門通過現象》と呼びますが、

日本の場合、一週目の陽の50年の中で起きた《鬼門通過現象》が1960年の日米安保闘争であったとしています。

そして、この〈鬼門ライン〉を越えると、

時代はそこから陽のサイドに入り、世の中は次第に明るくなっていき、

〈教育期〉から〈平和期〉へ、〈平和期〉から〈庶民台頭期〉と好景気の時代が訪れます。

ところが、この〈庶民台頭期〉の10年が終わると、

時代は中央で半陰半陽の〈鬼門ライン〉を越えて再び陰のサイドに入り、

ここから〈権力期〉の10年に入ってしまうわけです。

〈権力期〉は庶民が富を得る時代ではなく官僚や政治家など権力を持つ者が跋扈する時代です。

ということは、この〈庶民台頭期〉から鬼門ラインを越えて

〈権力期〉に入る時こそがポイントで、

それまでの〈庶民台頭期〉の好景気に浮かれていると、

人々はこの〈権力期〉の中で突然奈落の底に落ちてしまうのです。

この悪しき前例こそが前回1987年から始まった〈権力期〉の中のバブル経済であり、

1990年に突然はじけ飛んだバブル崩壊のパニックなのです。

ちなみに、算命学の宗家・高尾義政氏は

はからずもこのバブルが崩壊した1990年に亡くなりましたが、

それより前の1985年に前出の著書『悠久の軍略』の中でこのバブル崩壊を予言しています。

こうして1996年に〈権力期〉が終わって1997年から〈動乱期〉の10年が続き、

2007年から〈教育期〉の10年に入りました。

そして、いよいよこの〈教育期〉の半ばで

我々は再び〈鬼門ライン〉を踏み越えなければならなかったわけですが、

この〈教育期〉の中ほどにあたる2011年に起きた《鬼門通過現象》こそが、

奇しくも日本列島の〈表鬼門〉にあたる

三陸地方を襲った東日本大震災といえるのではないでしょうか。

ちなみに東日本大震災とあの大津波が起きた2011年の年干支は「辛卯」、

月干支も同じく「辛卯」の〈律音〉でした。

このように運命の偶然というか奇妙なめぐりあわせというべきか、

世の中には我々の想像を超えるような不思議な出来事が時として起こります。

こうした時間と空間のはざまで起きる自然現象を

私は算命学者としてこれからも命ある限り読み続けてまいりたいと思います。

さて、渋谷の父では皆様から鑑定のお申込みをお待ちしています。

☆鑑定のお申込み&お問い合わせ、また占い教室のお問い合わせなどは

下記のホームページから入ってください。

渋谷の父 ハリー田西 “渋谷占い”

☆通常の対面鑑定はもちろん

メール鑑定およびskype、zoom、Facrbook、LINEなどによるオンライン鑑定もお受けしております。

☆ホームページでうまく予約できない場合は、

電話(03-6416-9045)か メール harry.tanishi@gmail.com までご連絡ください。

この理由については次のような推論が成り立つのをご存じでしょうか?

1990年(平成2年)に亡くなられた算命学の宗家・高尾義政氏は、

1985年に出版した著書『悠久の軍略』の中で、

1つの国家の時代の流れは、

その国の憲法が施行された年を起点として10年ずつ、

自然界五行の流れに沿って、

西→北/動乱期(闘争心が台頭する10年/攻撃本能)

⇓

北→東/教育期(物事を学びたくなる10年/習得本能)

⇓

東→南/平和期(今までのものを守る10年/守備本能)

⇓

南→中央/庶民台頭期(自由な意見や考えを押し出す10年/伝達本能)

⇓

中央→西/権力期(権力の意識が高まる10年/引力本能)

⇓

(再び)動乱期へ

――という具合に50年のサイクルで時代は一周するとし、

その最初の一周を陽の50年、次の一周を陰の50年として、

時代は100年で成立するとしています。

この考えに基づけば、現行の日本国憲法が施行されたのは1947年(昭和22年)ですから、

戦後の我が国の時代の流れは1947年を起点に1996年までの50年を一週目の陽の50年とし、

1997年から二週目の陰の50年に入り、今年2025年は〈平和期〉の9年目にあたります。

一方、この50年のサイクルのうち〈教育期〉のほぼ中間の時期に、

あたかも〈動乱期〉の再来ではないかというようなパニック的な現象が起きるとしています。

このパニック的な現象を北東と南西を結ぶ〈鬼門ライン〉を渡ることから《鬼門通過現象》と呼びますが、

日本の場合、一週目の陽の50年の中で起きた《鬼門通過現象》が1960年の日米安保闘争であったとしています。

そして、この〈鬼門ライン〉を越えると、

時代はそこから陽のサイドに入り、世の中は次第に明るくなっていき、

〈教育期〉から〈平和期〉へ、〈平和期〉から〈庶民台頭期〉と好景気の時代が訪れます。

ところが、この〈庶民台頭期〉の10年が終わると、

時代は中央で半陰半陽の〈鬼門ライン〉を越えて再び陰のサイドに入り、

ここから〈権力期〉の10年に入ってしまうわけです。

〈権力期〉は庶民が富を得る時代ではなく官僚や政治家など権力を持つ者が跋扈する時代です。

ということは、この〈庶民台頭期〉から鬼門ラインを越えて

〈権力期〉に入る時こそがポイントで、

それまでの〈庶民台頭期〉の好景気に浮かれていると、

人々はこの〈権力期〉の中で突然奈落の底に落ちてしまうのです。

この悪しき前例こそが前回1987年から始まった〈権力期〉の中のバブル経済であり、

1990年に突然はじけ飛んだバブル崩壊のパニックなのです。

ちなみに、算命学の宗家・高尾義政氏は

はからずもこのバブルが崩壊した1990年に亡くなりましたが、

それより前の1985年に前出の著書『悠久の軍略』の中でこのバブル崩壊を予言しています。

こうして1996年に〈権力期〉が終わって1997年から〈動乱期〉の10年が続き、

2007年から〈教育期〉の10年に入りました。

そして、いよいよこの〈教育期〉の半ばで

我々は再び〈鬼門ライン〉を踏み越えなければならなかったわけですが、

この〈教育期〉の中ほどにあたる2011年に起きた《鬼門通過現象》こそが、

奇しくも日本列島の〈表鬼門〉にあたる

三陸地方を襲った東日本大震災といえるのではないでしょうか。

ちなみに東日本大震災とあの大津波が起きた2011年の年干支は「辛卯」、

月干支も同じく「辛卯」の〈律音〉でした。

このように運命の偶然というか奇妙なめぐりあわせというべきか、

世の中には我々の想像を超えるような不思議な出来事が時として起こります。

こうした時間と空間のはざまで起きる自然現象を

私は算命学者としてこれからも命ある限り読み続けてまいりたいと思います。

さて、渋谷の父では皆様から鑑定のお申込みをお待ちしています。

☆鑑定のお申込み&お問い合わせ、また占い教室のお問い合わせなどは

下記のホームページから入ってください。

渋谷の父 ハリー田西 “渋谷占い”

☆通常の対面鑑定はもちろん

メール鑑定およびskype、zoom、Facrbook、LINEなどによるオンライン鑑定もお受けしております。

☆ホームページでうまく予約できない場合は、

電話(03-6416-9045)か メール harry.tanishi@gmail.com までご連絡ください。