世界中の原発事故で死亡したのは60人だけ

電力時事通信社・岡下:原子力発電所の安全対策について、国の指示により安全検査をして、安全であるとお墨付きが経済産業大臣から出た。その後、総理からストレステストも必要だという方針が打ち出された。日本の原発の安全対策は、博士から見て、十分であるか。本来必要な安全対策とは何か?

博士: この問いは、たいへん重大な問題ですが、はじめに申し上げたいことは、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)で・・・・(訳者注:現場で正式名称が特定できなかったため、以下、若干委員会の説明)この委員会はすでに60年以上にわたり存在する機関で、放射線が人体に与える影響という分野において、世界で最も優秀な専門家の集まりであるということです。5年ごとにこのように分厚い本を発刊しています。この本にはすべての国々における、すべての情報が掲載されています。放射能の放出、そして、人体への影響等についてです。

司会者:これはもしかしたら、ICRPのことを言っているのですか?

博士: いえ、ICRPはまた別の機関で、放射線防護に関する勧告を策定している機関です。私が言っているのは、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)のことです。ウイーンではありません、国連なのでニューヨークです。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)です。

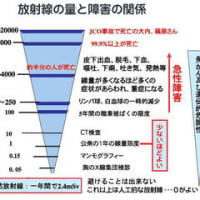

これまでの原子力エネルギー産業発展の過去の歴史の中で、原子力エネルギー施設における事故または事象によって死亡した方の人数は全部で60名です。原子力エネルギー産業の全歴史の中で、です。そして、237名の方が、高い放射線量を浴び、これによる健康被害が確認されています。この数値が、原子力エネルギー産業における安全性を語るうえでの第一の指標となるわけです。ちなみに、この数値には、チェルノブイリ事故によって基準値を超える高い線量を被ばくした方々、そして、チェルノブイリ事故によって死亡した方々の人数も含まれています。

しかし、(この数値を見て)こんなにも原子力エネルギーは安全だ、だから、何も対策を講じる必要はない!ということにはなりません。そんなことを誰かが言い出したとすれば、(その油断が)次の事故を招く結果となるでしょう。79年に起こった米国のスリーマイル島原発事故後、安全性を高めるための措置が全世界で講じられました。この時、当時のソ連政府は、「これは我々には関係のない問題だ」と表明しました。そして、チェルノブイリ事故が起こってしまったのです。チェルノブイリ事故後、全世界で、再び、安全性を高めるための措置が大々的に講じられました。(原子力施設では)補足的な安全システムを設備するようになりました。ロシアは大変厳しい批判を受け、このためロシア(の原子力発電所)では、(原子炉に)溶解核燃料拡散防止システム(訳者注:万一溶解した場合の核燃料が拡散しないように防止するシステム)取り付けられるようになりました。(これ以外にロシアでは)多くの安全システムが講じられ、新たな安全システムも開発されました。(これらすべてを講じると)、もちろん、原子力発電所、つまりは、原子力エネルギー産業自体が高額化してしまいます。

しかし、全ての人(原子力発電施設)により、チェルノブイリ事故の教訓から得られたすべての対策が講じられた訳ではありません。このことからも、様々なストレステストを実施することには意義があります。無論、地震や津波といった、甚大な被害をもたらす自然現象についても、より真剣に対応しなければなりません。実際には、3月11日の震災で、女川原発での状況のほうが過酷であったと聞いています。しかし、女川では、福島第一で起こってしまった事象は起こらなかった。なぜなら、津波対策という観点から、女川ではより適正な安全システムが講じられていたからです。このように、原子力発電所では、その被害が発電所の塀を超えて周辺に被害をもたらすことを阻止できる程度まで安全対策を高めていかなければならないわけです。

また、ここで考慮しなくてはならないのは、事故発生時に発電所員が何らかの対処をするというのではなく、このような事故発生時には自動制御システムが作動し安全性が確保されるという状態でなければならないという点です。私が挙げた数値からもお分かりいただけるかと思いますが、原子力発電所での事故自体が健康に与える影響はそれほど深刻なものではありません。それよりも大きな問題は、事故の後のことで、つまり、放射能で汚染された地域の状況です。住民は、「放射線を危険なもの」として敏感に反応を示します。ほかの危険物質に対する反応と比べ、はるかに過敏な反応を示します。地震と津波で亡くなった方の数、私が知っている範囲では、2万人くらいと聞いています。他方、原発では、基準値以上の線量を浴びた所員は一人もおりません(本日私が知る限りでは)。住民に関しても、健康被害が懸念される線量を浴びた人はいません。それにも関わらず、国民は、(実際にこれだけの被害を伴った)地震と津波よりも、放射線を恐れている訳です。

チェルノブイリに関しても、事故の情報が公開されたグラスノスチ政策が始まった88年以降、同様のことが起こりました。それ以降、チェルノブイリ問題が報道の中心となり、すべての人々が放射線の問題について話し合うようになりました。実際には、その当時のソ連には国・人々が憂慮すべき点は他にあったわけで、この憂慮すべき点が発展し、ソ連邦が崩壊してしまったわけですが、それにもかかわらず、人々にとっての最大関心事項はチェルノブイリ事故だったのです。その後、20年の間、多大な経済的問題が山積していたにもかかわらず、メディアはチェルノブイリ事故を常に主要な題材として取り上げ続けました。ここで重要なことは、(この情報によって)国民が再び被害者となることを避けなければいけないという点です。(メディアは今後)国民の不安を煽り、存在してもいない放射能の影響や放射能被ばくによる遺伝的後遺症などについて書き立てることでしょう。

ロシアでは、チェルノブイリ事故処理作業の従事者の大半は死亡したと報道されましたが、(事故処理に携わった)私たちはまだ生きています!社会全体が放射線はなにか怖いものである・・という理解をしてしまっていることは、とても残念なことですが、それが現状です。実際には、すべての生物が自然界に存在する放射線を浴びて、生活しているのですがね。自然バックグラウンド放射線の高い地域が存在しますが、ここでは何千年にもわたって人々が健康上なんら問題もなく暮らしています。チェルノブイリ原発エリアの住民の90%が、これらの自然バックグラウンド放射線の高い地域の数値以下の線量しか浴びていません。チェルノブイリ事故は大参事であり、この事故により数千人の犠牲者が出た・・という事実に反することを、今もって全世界が信じ込んでいます。なによりも問題だったのが、恐怖を感じていた国民の心のストレスです。存在していないものに対して恐怖心を抱いてしまうということが福島でも、もし同様に起こるようなことがあれば、それは大変残念なことです。

メルトスルーはしていない

ジャーナリスト・上杉隆:チェルノブイリ4号炉事故が起こったときに、燃料はどういう状況に最後はなったのか。現在、福島第一原発1号炉2号炉がメルトスルーを起こし、2トンもの燃料棒の塊が、格納容器を抜けて地中に埋まっている状況になっているという報道がある。この対処法と、どのように防げばいいのか。

博士: 私自身、86年までは原子力エネルギー産業とは何ら関係のない業務に従事していましたが、その年の5月、我々の作業班、つまり、当研究所の前身となるグループですが、この作業班が取り組んだ第一の課題は、第4号機の核燃料に何が起こるのか、核燃料によって原子炉の構造物が溶解してしまう可能性があるのか、核燃料が地中にまで到達する可能性があるのか、という点でした。そして、86年5月に我々が達した結論は、最も考えられることとして、核燃料により原子炉の支持板(supporting plate)が溶解しているだろう、そして溶解した核燃料は、支持板の下にある(建屋内の)空間に広がり溜まるであろう、というものでした。チェルノブイリでは、我々が行った解析をもとに、念のための措置として、第4号炉の下部(床面)の更に下にもう一層、(コンクリートから成る)溶解核燃料拡散防止板(訳者注:万一溶解した場合の核燃料が拡散しないように防止する構造物)を取り付けるという措置を施しました。

これは、事故後に取り付けられたものです。私自身、88年に4号機の建屋内に入り、実際に溶解した燃料が冷えて固まっている状態を目にしています。つまり、86年に我々が理論として導き出した通りの光景を、実際に目にした訳です。底板(foundation plate)の溶解は見られませんでした。福島に関して、我々は次のようなシナリオを策定しました。つまり、我々の想定としては、それぞれ溶解の程度が実際に今どのようなものであるかは誰にもわからないことではありますが、全ての原子炉で燃料の溶解が起こる、しかし、溶解した燃料は圧力容器から漏れ出すことなく、圧力容器内に留まっているだろうというシナリオです。そして、底板の溶解は起こっていない(と想定しました)。

司会者:副所長の見解としては、(割愛)格納容器の外には漏れ出していないということですね?

博士: はい、原子炉内に留まっているはずです。また、このことは、公式に公表されている原子力保安院、そして東京電力の報告にもあります。もちろん、事故後の第 1日目には、当研究所でもあくまで予測でしかありませんでしたが、実際にその通りの状態であることは、東京電力、原子力保安院およびIAEAから公式に発表されたデータからも確認することが出来ます。もちろん、(このような事故の場合)常にそうであるように、全てが明らかになったわけではありませんが、社会全体にとって最も重要なこととは、事故のもっとも危機的な段階は過ぎた、という点です。すでに冷却も再開し、冷却水の再循環システムをもっと効果的に稼働させるにはまだ問題が残っていますが、しかし、これも実質的にはほとんど解決できているようです。もちろんこの状態がふつうの状態だとは決して言いませんが、事故処理の作業として捉えれば順調ですし、我々も(チェルノブイリの事故処理として)86年5月~11月の期間にわたって石棺を建設しました。

ジャーナリスト・上杉隆:東京電力の会見で、メルトスルーが起きていると言うことは、否定されてない。これは事実として、可能性はあると東京電力は言っている。なので、仮に、メルトスルーが起きてしまっていたばあい、どう対処すればいいのか、教えて欲しい。

(訳注:『東京電力が地中に到達した可能性もある』と言っているという部分が、ロシア語に通訳されておらず、「もし地中に入ったら」という部分だけが通訳を通じて伝わっているため、副所長からは東京電力からもらった情報には、そういった可能性はないと示されているという回答になっているとみられます)

博士: 当研究所が理解している内容からも、また、東京電力および原子力保安院の情報からも、再度申し上げますがこれらはインターネット上で公開されている情報ですが、底板の溶解は起きておらず、また溶解した燃料が地中に達していないと言うには十分であるといえます。ですので、措置としては、単純に、冷却をし続けるということです。今行っていること以外で他の措置を講じる必要はありません。(通訳さんがもう一度確認、これを受けて)いえ、メルトスルーは起こっていません。(会場からの指摘を受けて)法的にということであれば、あなたがおっしゃる通りですね。これはチェルノブイリで我々が作業した時も同じ状況でしたが、法的に根拠を提示するためには、現場まで行き、そのものを測定し指し示す必要があります。ただ、もし仮にメルトスルーが起こっていた場合でも、溶解した燃料が地中に達し、どこか遠くへいってしまう、つまり(ロシア語でよく使われる表現ですが)「中国まで行ってしまう」という訳ではありません。地中に留まり冷えて固まるだけです。もちろん、これも問題ではありますが、大気中に放射性物質が拡散することに比べれば、危険度ははるかに低いと言えます。このことをきちんと理解しなくてはなりません。

今の「中国の・・」という表現に関連した冗談ですが、先ほども述べましたように、ロシア製の原子力発電所では、万が一の措置として、原子炉に溶解核燃料拡散防止システムを装備している訳ですが、ロシアが初めてこの装備を附帯してロシア製原子力発電所を建設したのが、中国でした。現在では、ロシアやほかの国々でも、原子力発電所建設の際に適用されている技術です。ですから、チャイナ・シンドロームは、ロシアのこの防止システムで蓋をすることで、おさまっているという訳です。実際に、この現象自体が引き起こす危険はそれほどのものではなく、より人体にとって有害であるのは、大気を通して放射性物質が周辺環境に放出されることです。