慶応3年(1867)に、水戸藩士・菊池慎七郎・母まむの次男として、水戸の天王町で生まれたそうです。

明治14年に栗田寛の輔仁学舎で学び、東京へ出て共立学校に入ったそうす。共立学校では、正岡子規と同期だったそうで、今、子規の句碑がある、かつての自宅を子規は訪ねているそうです。帝大法科へ入学し、文科へ移り、国史を学んだそうです。国史科第1期卒業生の一人だそうです。写真左下に見えるのが、子規の句碑(梅香1-6-8)です。

明治26年卒業後、文部省に入り、岡山県津山尋常中学校長や仙台の旧制第二高等学校長(東北大学教養学部の前身)などに就任したそうです。その後、退職して中国の東亜同文書院の教頭兼監督に赴任したりして、明治39年に帰国したそうです。

明治41年に、乞われて茨城県立水戸中学校(水戸第一高校(三の丸3-10-1)の前身)の校長になり、教育改革を実行していったそうです。この時定めた校是、「至誠一貫」「堅忍力行」は、今も掲げられているそうです。大正8年には欧米視察をしたそうです。写真は、水戸第一高校入り口付近です。左は県指定文化財の薬医門で、右にあるのは恩田陸「夜のピクニック」の舞台となった「歩く会」の記念に建てられた像だそうです。

大正9、10年に行われた「国民道徳と個人道徳」という講演が、新聞に掲載されると、その書き方にも問題があったようですが、危険思想として政治的に弾劾され、校長辞任となったそうです。菊池を慕う全校生徒は、校長復職を訴える同盟休校をしたそうですが、かなわなかったそうです。国民道徳において、祖先崇拝、家族制度などは日本独特のものではないと指摘したり、個人道徳においては欧米の長を採って、人格的個人主義を基本として、自主・自立・自発などの諸徳を養うことを勧めたり、優良な子孫を持つために一夫一婦制は方便とみるべきであるといった、当時の日本社会では一般的に認められていた内容だったようです。しかし、県の役人や保守層は反発し、政党もからんで大きな政治的問題になっていったそうです。写真は現在茨城県JA会館(梅香1-1-4)になってる、大正2年から住んだ菊池の屋敷跡だそうです。ここはかつては安積澹泊(あさかたんぱく)の屋敷だったそうです。

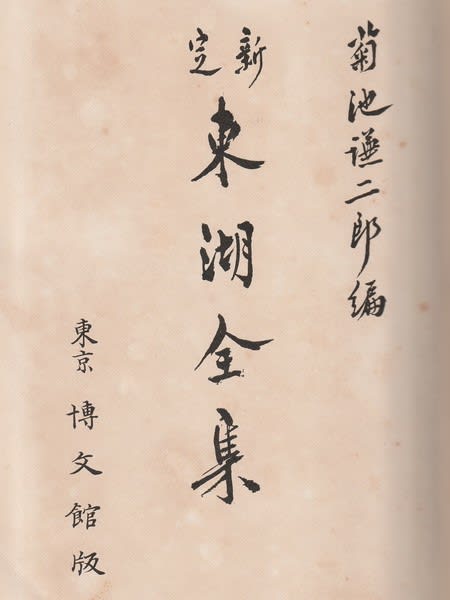

大正13年衆議院議員に当選し、1期つとめたそうです。今東湖と言われた水戸学研究者である菊池は、晩年、義公略伝、幽谷全集、新訂東湖全集等を刊行したそうです。昭和20年に東京の次男の家で78歳で死去したそうです。写真は昭和15年刊の新訂東湖全集で、発行は博文館です。また、菊池の撰文による石碑が水戸にはいくつもあります。