<ゆでガエル病(注1)予防のための「2大市場の中国とアメリカだ」二本足打法か>

(注1)焦点:中国依存のドイツが味わう「ゆでガエル」の恐怖

https://jp.reuters.com/article/germany-china-idJPKBN1HO07I

https://jp.reuters.com/article/germany-china-idJPKBN1HO07I

<極西大陸欧州、極西南大陸アフリカ、西大陸中国、東大陸米国の輸出5角形NW構築強化か>

<リーマンショック後の人減らし合理化=贅肉落とし=氷河期世代創出と定年後健康世代非正規雇用=偏重の過ちから学ぶか>

<車構成中核部品技術=企業中核人材=筋肉=定年後健康世代と氷河期世代=育成強化トレーニングを放棄した過ちから学ぶか>

<「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電気自動車)」と呼ばれる次世代技術と無線・宇宙衛星通信・測位技術の統合事業化運用か(注2)>

<パーソナルモビリティ事業は、過疎・過密社会固定化解消の切り札となるか>

(注2)

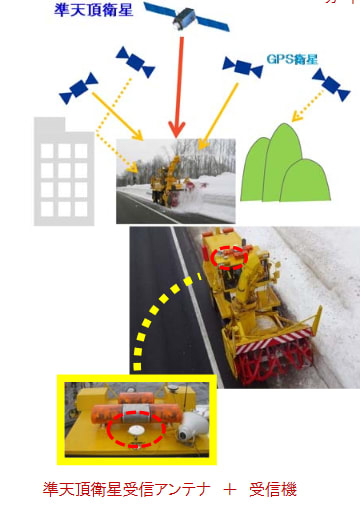

少子高齢人口減社会活性化に寄与するワイヤレスコネクティド:つながる、オートノマス:自動無人化、シェアード:共助共有、エレクトリック:電動化排ガスゼロ、CASEシステムにおける準静止(準天頂)通信測位観測衛星ビジネス拡充期待。

ユースケース1:準天頂衛星を活用した除雪車運転支援システム,

ユースケース2:高齢化団地に快適な足EVバス, https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201905/20190530_12031.html

::::::

木皮 透庸(きがわ ゆきのぶ) Yukinobu Kigawa

東洋経済 記者、自動車業界、物流業界の担当を経て、2019年1月から自動車業界を再び担当。主にトヨタ自動車やマツダをフォローしている。1980年茨城県生まれ。40歳。一橋大学大学院社会学研究科修了。テレビ局などを経て、2014年東洋経済新報社に入社。日本経済活性化のヒントを探すべく、日々取材にいそしんでいる。

:::::

「コロナショックはリーマンショックよりもはるかにインパクトが大きい」。5月12日、トヨタ自動車がオンラインで開いた決算発表会で、豊田章男社長は強い危機感を示した。

同日、トヨタが発表した2021年3月期(2020年4月~2021年3月)の業績予想は売上高24兆円(前期比19.8%減)、営業利益は5000億円(同79.5%減)と大幅な減収減益見通しとなった。税引き前利益や当期利益は現時点では算定困難で未定とした。

【2020年5月13日10時12分追記】初出時、売上高の数字が誤っていました。お詫びして訂正いたします。

前提となる年間のグループ販売台数は890万台と前期に比べ156万台、率にして14.9%の減少を見込む。トヨタの営業利益が1兆円を下回ることになれば、東日本大震災直後の2012年3月期(3556億円)以来、実に9期ぶりとなる。

販売回復のカギを握るのは2大市場の中国とアメリカだ。中国は2019年に市場が8%減となる中で、トヨタは過去最高の162万台(2018年比9%増)を売り、初めて日本の販売台数を上回った。日産自動車を抑えて日系メーカーの首位にもなった。

新型コロナ問題で1月以降販売が落ち込んでいたが、4月には販売台数が前年同月比で0.2%増にまで回復。「カローラ」や「レビン」、「RAV4」といった主力車の新型車販売が好調だという。

アメリカでは、トヨタは2019年に238万台を販売し、シェアは14%と全メーカー中3位。最近では収益性の高いSUV(スポーツ用多目的車)や高級車レクサスの販売を伸ばし、ドル箱市場としての存在感は大きい。

トヨタのアメリカ販売は4月に前年同月比54%減と大きな落ち込みだったが、4月が底になると想定する。州によって経済活動の再開状況は異なるものの、5月11日から北米の生産を段階的に再開。近執行役員は「アメリカや欧州では稼働が戻り、回復の芽が見えている。販売の機会を逃さずに今の前提に上積みできるようにしていく」と話す。

2021年3月期に大幅な減収減益を見込むトヨタだが、研究開発費は1兆1000億円(前期比1%減)、設備投資は1兆3500億円(同3%減)とほぼ前期の水準を維持する。豊田社長は「新しいトヨタに向けた、未来の種まきにアクセスを踏み続ける」と強調した。

リーマンショック時の2010年3月期は設備投資を前期に比べ55%、研究開発費も同20%削減するなど止血に動いた。結果として赤字から回復し、その後、1ドル83円の超円高に見舞われた2013年3月期でも1兆3000億円を超える営業利益を確保することもできた。だが、「体重を落としスリムにはなったものの、必要な筋肉まで落としてしまった」という反省が豊田社長にはあった。

自動車業界はコロナショック以前から「100年に1度の大変革期」にある。「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電気自動車)」と呼ばれる次世代技術が台頭し、アメリカのIT大手グーグルなど異業種からの参入も相次ぐ。自動車産業の競争軸がサービス領域にシフトすると、車を開発・製造し、販売するという従来のビジネスモデルでは十分な収益を上げられなくなる。

コロナショックで投資を抑制すれば、将来の競争力に直結しかねないとの懸念がトヨタには強い。豊田社長の「番頭」を自任するCRO(最高リスク管理責任者)の小林耕士執行役員は「未来に対する開発費や設備投資は止めてはいけない。そのための資金を持つべき」と強調する。

トヨタの手元資金(総資金量)は8.7兆円と、リーマンショック時の倍以上だ。財務基盤は堅牢と言えるが、小林執行役員は「アップルの手元資金20兆円と比べればまだ少ない」と謙虚だ。グーグルを傘下に持つアメリカのアルファベットの研究開発費は年間2兆円規模でトヨタの2倍に上る。圧倒的な資金力を有するIT企業とのCASE競争は熾烈であり、世界販売台数で2位のトヨタといえども必死だ。

決算発表の場ではコロナを契機に社会にどんな変化が起きるのかという質問も飛び出した。豊田社長は「非接触型の社会が加速するのではないか。よりパーソナルモビリティのニーズがより高まり、モビリティカンパニーへの変革が現実味を帯びてきている」と述べた。

今回感染症のリスクが急浮上したことで、他人と車両を共有するシェアリングの普及には逆風が吹いていることを念頭に入れた発言だ。利用者が急減しているアメリカのライドシェア大手、ウーバー・テクノロジーズは大規模な人員削減に踏み切っており、コロナ収束後には業界の景色がまったく変わっている可能性もある。

2020年6月で社長就任12年目に入る豊田社長。ここ数年は折に触れて「何が正解かは分からない。とにかくやってみながら考えることが重要だ」との持論を口にしてきた。逆境をチャンスにできるか。今こそ攻めの姿勢が問われている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます