Transactions of the Academic Association for Organizational Science 2016, Vol. 5, No. 2, pp. 10-17.

CSR における組織間の協調

-紛争鉱物問題をめぐる同種異種組織のつながり-

寺本 佳苗

就実大学経営学部

1. はじめに-分析の視点

企業は社会を構成する一部分であり、社会における企業とその他の主体が互いに影響を 及ぼしあいながら関係や環境が変化する。

ステークホルダーは企業経営に大きく影響を及 ぼすことができる。

CSR の文脈でいえば、1980 年代は南アフリカのアパルトヘイトへの批 判から南アフリカに進出していた企業の撤退、1990 年代はミャンマーからの撤退など、NGO の情報発信による消費者の不買運動は企業にとっての脅威となった。

サプライチェーンに おける CSR が注目を浴びたのは 1997 年のナイキにおけるスウェットショップ問題である。

現在のサプライチェーン上の大きな課題の一つが紛争鉱物である(高, 2013; 藤原, 2014)。

紛争鉱物とはコルタン、錫石、金、鉄マンガン重石、およびこれらを精錬・精製したタン タル、スズ、タングステンである。

これらは電子機器、集積回路、電子回路などに使用さ れ、とくに電子業界や ICT 業界では欠かすことができない。

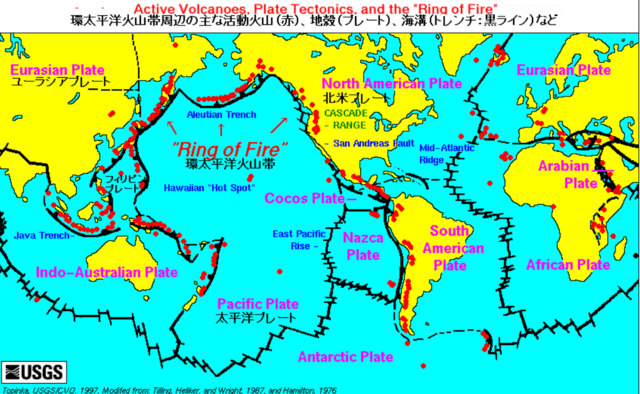

紛争鉱物の多くはコンゴ民主 共和国の東部地区および周辺国で採掘される。この採掘と流通の過程で非人道的行為が繰 り返され国際問題となっている。

2. 事例研究

(1) 同種組織間の協調

2004 年 1 月、英国の人権団体 CAFOD(Catholic Agency for Overseas Development)が報告 書「Dire working conditions in computer production」を発表し、HP、Dell、IBM に対してサプ ライチェーンにおける労働条件の改善を求めた。

そこでは当該企業の部品製造工場におけ るメキシコ、タイ、中国の労働者に対する法定を下回る賃金、差別、ハラスメント、危険 な作業現場、過剰労働などが報告されている。

報告書を受けて 2004 年 10 月、HP、Dell、IBM は EICC(Electronics Industry Citizenship Coalition)を設立した。

EICC はグローバルな電子業 界のサプライチェーンにおける社会、環境、経済における責任をもった操業をするため、 EICC 参加企業に行動規範、協業、共用ツールと手法を提供することを目的とした組織であ る。

2004 年 10 月には行動規範 ver.1 が公表された。EICC は参加したい企業を受け入れる開 かれた組織である。EICC の活動により電子業界における企業群の CSR を実践する一つの選 択肢が生み出された。

UNEP(United Nations Environment Programme:国連環境計画)と ITU(International Telecommunication Union:国際電気通信連合)の支援のもとに GeSI(Global e-Sustainability Initiative)が 2001 年に設立された。

GeSI はブリティッシュ・テレコム、ボーダフォン等の 情報通信企業が中心となる、ICT 業界における持続可能な発展を推進するための団体である。

NGO や公的機関からの働きかけに反応して企業間で相互依存し、人権問題や持続可能性 の課題に対処する動きが出てきた。

各々の企業が持つ限られた資源を最大限に活用するこ とで、複雑な現状に対処することが選択されるようになってきた。

(2) グローバルイシューへの対応ー事実上の標準の設定

①紛争鉱物問題の顕在化

ー略ー

②GeSI と EICC の協調—CFSI の設立

ー略ー

(3) 環境操作—異種組織間の協調

4. 結論

社会的課題の取り組みに割ける資源はどの組織も制約があるため、外部の知識を活用し て効果的な取り組みに変えようとする。

CSR においては国際機関や NGO/NPO との協働が 進められた。グローバリゼーションの進展とともに社会的課題の複雑性が顕在化する中で、

EICC のように同種組織が連携して制限された資源を有効に活用する動きが出てきた。

EICC に着目すると、EICC は CSR の実践における選択肢を連携していない同業他社に与え、EICC の参加企業が増加することで事実上の標準を形成し影響力を持つようになる。

やがて同種 組織を超えて異種組織と連携が組まれるようになる。EICC と GeSI においては業界内のル ールだけではなく、公的規制の策定に関わることになった。

SEC と EU は規制の中で OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンスを使うよう推奨する。OECD は人権問題が発生して いる地域の国際機関である ICGLR と問題に取り組み、さらに紛争鉱物については EICC と GeSI に現場の知を求める。

また、紛争鉱物に関する米国の官民連携アライアンスには、国 際機関の ICGLR、NGO の FTS、業界団体の EICC と GeSI が参加する。

NGO からの影響を 受けて同種組織の協調が始まり、業界内の標準を形成することになる。やがて異種組織と の協調で公的規制を作り、市場全体に影響を与えることが明らかになった。

このように同 種または異種組織との協調で環境を操作できる場合がある。EICC の行動規範は 2016 年の 時点でバージョン 5.1 となるが、2014 年のバージョン 4.0 より「責任ある鉱物調達」の基準 が加わった。

紛争鉱物問題を解決する目的からは公的規則になることは望ましいが、自主 規制に賛同することで CSR に積極的に取り組んでいる姿勢を見せようとする意図を持つ企 業があるとすれば、その意図からは望ましい環境の変化とは言えない。

また、異種組織は 異なる理念と目的を持っている可能性が高い。

異種組織との協調においては交渉や妥協を 通じた組織間の協力がますます必要になる。

異種組織間の連携が進むことで EICC と GeSI は紛争鉱物に関してコントロールできる部分が小さくなる一方で、組織としての正統性を 獲得したと考えられる。

EICC はマレーシアにおける強制労働問題を解決するために、マレ ーシアの政府および産業界に積極的に関与をすることを発表した。

EICC はそれ自体として の活動も展開している。

ステークホルダー理論では単一組織レベルにおける戦略的な取り組みが論じられた。

社 会的課題においては各組織で資源の制約が大きい一方、目的を共有できる場合が多い。

こ のような状況においては、単一組織レベルよりも共同で戦略的な取り組みを行うことが重 要である。

また、動態的に把握することで、ルール規制という戦略においても、業界内の 規制から公的規制への変化、さらには公的組織との関わりが深まる中で正統性が獲得され ている。

すなわち、CSR の実践においては同種異種を超えて複数組織間で協調をすること で社会的課題に取り組むこと、その中で環境を操作し権威化されていくことについて明ら かにした。ステークホルダーへの対応においては集合的なレベルへと視野を広げて研究す ることが必要である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます