「僕の頭の中でこのオペラはもうできている、

だけどもう書くことができない。

僕は僕の音楽を書くことができないんだ!」

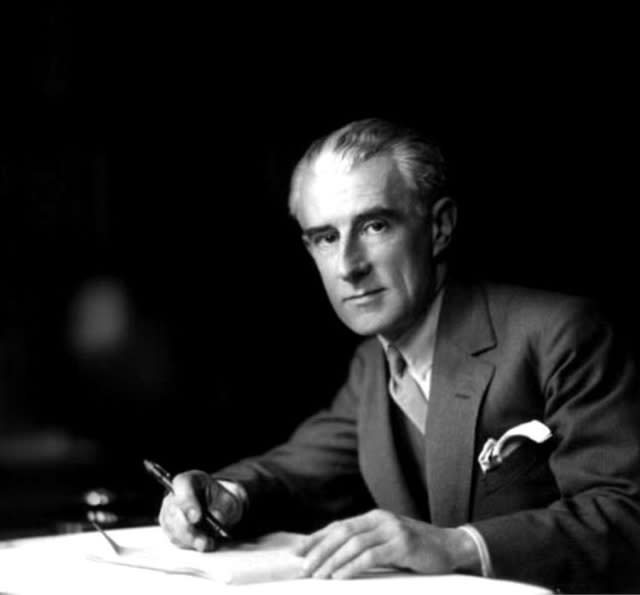

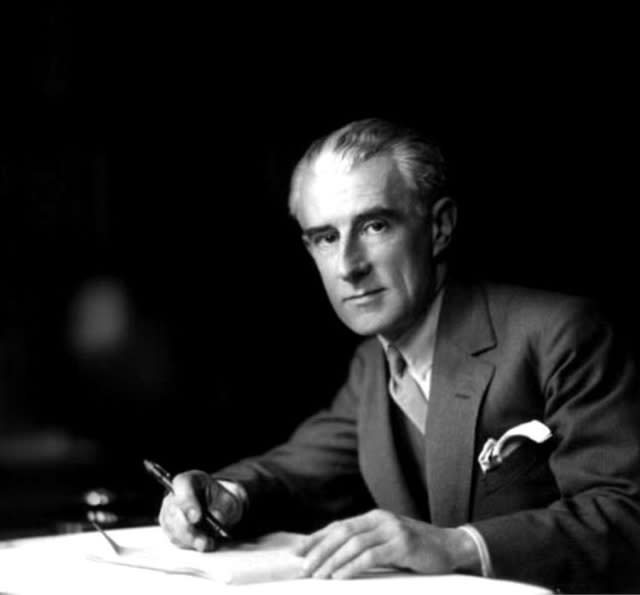

Maurice Ravel

1875〜1937

『ラヴェルー生涯と作品ー』

ロジャー・ニコルス著

『脳と音楽』

岩田誠著

『ラヴェル ピアノ作品全集』

三善晃監修・解説

1. 脳の病に蝕まれて

19世紀末から20世紀初頭のフランス音楽界。当時の腐敗したアカデミズムを破り、新時代を象った印象主義の代表的な作曲家といえば、ドビュッシーとラヴェルだろう。もっともドビュッシーは印象主義に担がれることを嫌ったが。

『ボレロ』『亡き王女のためのパヴァーヌ』などの作曲で知られる、時代の寵児ラヴェルは、進趣な作品を多々生む一方、インスピレーションは古典から同時代の流行から、広く自由な風に作曲。思想や象徴にこだわりなく、ひたすら技巧を追求し磨き上げでいくのが彼の音楽であり、時の印象主義そのものであった。もとよりラヴェルは〇〇主義であることにはこだわりは持たない。

しかし少しずつ不調があらわれる。原因は、頭に湧き出づる音楽を書きとめる書譜の能力が次第に損なわれていく、

ウェルニケ失語症という病。

最初は不眠、疲労、健忘。次第に文字を書けなくなり、読めなくなり、ものの名前が出にくくなり、次いで失行症もあらわれるようになると、演奏も指揮もできなくなった。彼の内部ではいまだ生き生きと音楽がわき起こっているというのに。

「ヴァランティーヌ(友人)、僕はこの『ジャンヌ・ダルク』を書くことはできないだろう。僕の頭の中で、このオペラはもうできている。僕にはそれが聴こえている。だけどもう決して書くことができない。もうだめなんだ。僕は僕の音楽を書くことができないんだ」

新しいオペラの構想を友人に熱く語ったあと、ラヴェルはそう打ち明けた。

音楽家に強いられた、緩慢な死。能力の喪失を徐々に受け容れていくなかで、最後に残した曲は。

彼の内部の音楽が最終的に停止したのはどんな状態でだったのか。

最後の言葉は。

ラヴェルの人生、性格、音楽についてと、現代の大脳生理学が究明したラヴェルの病の病態を調べてみた。

自宅で 奥の壁の肖像はラヴェルの母

2. パリ国立高等音楽院とラヴェル事件

自宅で 奥の壁の肖像はラヴェルの母

2. パリ国立高等音楽院とラヴェル事件

母はバスク人、父はスイス人。 30代半ばの母と40代半ばの父の間に生まれた長男。フランスのシブールで生まれ、まもなくパリへ。3歳下に弟エデュアール。

長じて弟は、エンジニアの父とともに事業に励む。病弱だったモーリスを、母は溺愛。素朴で愛情あふれる母と父に守られ、家族はパリで睦まじく暮らした。

家族写真

家族写真

センスが良く、素人ながら卓抜なピアノの腕前を持つ父の影響により、モーリス・ラヴェルは7歳からピアノを習う。14歳でパリ国立高等音楽院に入学。リカルド・ヴィニェスと知り合い、生涯にわたる友人となる。のちにヴィニェスは初期のラヴェルのピアノ曲の初演を多くつとめることになる。またこの友人の影響によって、文学世界との接点を持つようになり、マラルメやボードレールの詩の歌曲や、ピアノ曲「夜のガスパール」(アロイジウス・ベルトランの同名の詩集から着想した)が作曲された。

20歳のとき、音学院の旧弊なアカデミズムに疑問を抱き、3年間学校を離れた。その間、ピアノ曲や歌曲をいくつか作曲した。復学後は、新しい教授ガブリエル・フォーレに作曲を学ぶ。「亡き王女のためのパヴァーヌ」の作曲はこの頃。

リカルド・ヴィニェス(左)とラヴェル

リカルド・ヴィニェス(左)とラヴェル

ヴィニェスはラヴェルやドビュッシーの初演を数多くつとめた優れたピアニストであり、文学にも造詣が深く、ラヴェルに影響を与えた

ガブリエル・フォーレ(1845〜1924)

ガブリエル・フォーレ(1845〜1924)

ラヴェルが師事した作曲家。国立高等音楽院院長。ラヴェルらと独立音楽協会を設立

長い間、音の高低や音質を正しく聞き取れない聴覚障害を患いながらも作曲を続けた

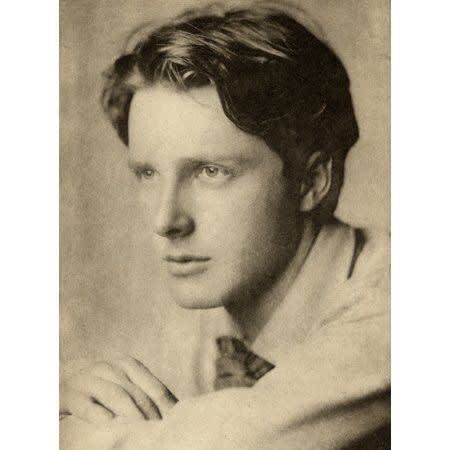

ラヴェル 若い頃はまだ髭をたくわえていた

ラヴェル 若い頃はまだ髭をたくわえていた

25歳、初めてローマ賞に挑戦。ローマ賞とは、30歳以下の芸術家対象のコンクールで、絵画、彫刻、建築、音楽の4部門。1等にはローマ研修の機会が与えられるもの。ラヴェルは当時、音楽界ではじわじわと実績を上げつつあったものの、このコンクールには毎年落選し続けた。最後の挑戦となる5回目には、あろうことか、審査委員会は、ラヴェルを「コンクールに応募するだけの熟練した技術を持たない」として、予備審査で除外した。すでにこの頃のラヴェルは、音楽界では十分有名であり、このコンクールにおいても入賞が各界から期待されていたにもかかわらず。その実力は、この2年前に発表した「弦楽四重奏曲」に対し、ドビュッシーが「音楽の神と私の名において、《四重奏》で弾いた音を一音たりとも変えてはならない」との賛を書いたほど、確たるものだった。有名なピアノ曲「水の戯れ」もすでに世に出ている。

この一件をうけて社会が騒いだ。ロマン・ロランが文化大臣に抗議するなどし、結果、審査委員長だったパリ高等音楽院院長が辞任させられ、フォーレが後任となった。これは、ラヴェル事件と呼ばれ、芸術界全体のスキャンダルになった。

クロード・ドビュッシー(1862〜1918)

クロード・ドビュッシー(1862〜1918)

ラヴェルとは互いに影響し合った印象主義音楽家で、ラヴェルの耳の鋭さに驚嘆した

精妙な美しい音楽とは裏腹に私生活は波瀾に満ちていた

ところが、当のラヴェルは失意にこそはあったが、抗議したのは当人ではなく、むしろこの一件とは距離を保っていた。ローマ賞を手にできなかったのは残念だったが、かえって音楽界での自分の位置が確固として認知されていたことをあらためて示された形になり、安堵もした。

そもそも彼はこの賞への挑戦で名誉を望んだというよりも、家族の中では父と弟の稼ぎで養ってもらっていたところを事業に失敗があって、自分もいよいよ家族のために何か(たとえば賞金、社会的地位、仕事など)をせねばならぬと思ったことと、親しい恩師フォーレの門下からの初めての唯一の挑戦者として、ぜひ入賞して報いたいという思いが先立っていたのだった。そうした外圧は自らが抱え込んだものであるのだが、プレッシャーに押しつぶされ、本来の才能をコンクールの場で打ち出せなかったのは残念なことだった。なお、コンクールは約一か月ほぼ缶詰状態で創作せねばならない、まるで科挙のような厳しい試験であり、費用もそれなりにかかるものである。ラヴェルには、体力的にも精神的にも負担が大きかっただろう。

この事件で審査委員長が槍玉にあげられたのは、入賞者が、(たとえお粗末な出来だったとしても)ラヴェルをさしおき、委員長の息がかかった学院生ばかりだったことに起因したのであった。

3. 30代〜多作の十年間

多くの友人に恵まれていたラヴェルは、事件のあった年の夏、慰みにと、ヨットのクルーズ旅行に誘われ、オランダやドイツを旅する。明るい風景に心惹かれ、さまざまな音に耳を傾け、ラヴェルは高揚した。友人への手紙にその感動がつづられている。

「…畑は水平線まで風車ばかりです。どっちを向いても回っている風車の翼しか見えません。このような機械だらけの風景を前にすると、自分も自動人形のような気がしてきます。…」

「…ぼくたちはヨットから降り、工場群を訪れてみました。ぼくたちを取り巻き、城のような形をして流れ出てくる鉄や火の大伽藍、そしてコンベアベルトや汽笛や凄まじいハンマーの音が作り出す交響楽についてどのように君に語ったらいいのでしょうか。…すべては何と音楽的なのでしょう。ぼくはこれをいつかきっと使うつもりです」

旅から戻り、いよいよ精力的に作曲に取りかかるラヴェル。30代の10年間で生涯の全作品の半分が生まれた。

自然、鳥などの動物を題材にした風景画のような美しい音楽。繊細なものから破格にダイナミックなものまで、ラヴェルは多彩な表現力を披歴した。博愛心から生まれる民族音楽への尊重が、作品に啓示を与えている。

また、友人たちを通じて、有名なバレエ・リュスの興行師セルゲイ・ジャーギレフと知り合い、バレエ音楽にも才覚を発揮した。舞台芸術を手がける中で、作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーと意気通じ合い、共同作品にも取り組み、生涯にわたって切磋琢磨する友人になった。

若き日のラヴェル

若き日のラヴェル

セルゲイ・ジャーギレフ(1972〜1929)

セルゲイ・ジャーギレフ(1972〜1929)

ロシア出身の辣腕の興行師

バレエリュスを率い、斬新なプロデュースで人気を博す

後年、ラヴェルと仲違い。ジャーギレフは最晩年、ラヴェルとの仲を戻したかったがラヴェルは頑なに拒んだ

ヴァーツラフ・ニジンスキー 1890〜1950

ヴァーツラフ・ニジンスキー 1890〜1950

舞踊家、振付師

バレエリュスを代表的する天才的ダンサーだったが、数奇な生涯を送った。ラヴェル作曲の舞踊交響曲「ダフニスとクロエ」で主演をつとめる。ドビュッシーのバレエ「牧神の午後への前奏曲」での官能的な振付で話題騒然となる

ニジンスキー とジャーギレフ

ニジンスキー とジャーギレフ

ニジンスキー の不謹慎な生活態度が決裂の原因となり、やがて転落の人生を送ることになる

ニジンスキーとラヴェル

ニジンスキーとラヴェル

ラヴェルの自宅で

ストラヴィンスキーとドビュッシー(左)

ストラヴィンスキーとドビュッシー(左)

ラヴェルは次第にストラヴィンスキーの影響を強く受けるようになる

ストラヴィンスキーはラヴェルの9歳下

ドビュッシーの書斎にて

4. ラヴェル、人間の肖像

ラヴェルは、周囲の誰もが知っていたとおり、成人後も母と密着していた。友人宅の訪問に母を伴ったり、二人で旅行に出かけることもあった。弟にはそういう傾向はなく、むしろ父とともに事業に取り組んでいた。ただ、成人後も二人の息子は親と同居し続けている。両親の死後も、兄弟はつねに親しく連絡を取り合っている。

青年のころの様子はどうだったのか。少年の時からラヴェルと親しかったリカルド・ヴィニェスが、ラヴェルの死後に回想している。

「生来複雑で感受性が鋭い彼は、14才から20才の間、その持ち前の性格のままであったが、青年期を過ぎるあたりから、付き合いをよくし、気取らず率直であるように心掛け、ユーモアあふれる外見の下に彼の複雑な気持ちを隠そうとした」

しかしその外皮のユーモアでは感情が抑えられないこともあった。弟エデュアールが述べる。

「モーリスは自分の思い通りにしなければ気がすまなかったが、彼にとってそうすることが一番いいことだと他人にも思われる必要があったのです。さもないと彼の気持ちは台なしになってしまうのでした」

思い通りに、といっても、人前で声を大にして持論をまくし立てるような人ではない。その逆で、サロンでは気品ある居ずまいで、静かにとりすましていたふうだった。「はにかみ屋」の衣で。

ヴィニェスの言葉通り、ラヴェルは暗い面と明るい面を持ち合わせており、音楽もはっきりとその類別ができる。

性格上の明るい面といえば、ユーモアたっぷりなところや子供好きなところ。フランス人だからエスプリと言った方がよいか。皮肉っぽい言い方はするものの、それほど毒はない返しをする。

「博物誌」という歌曲集がある。鳥や昆虫の滑稽な物語になっている。イソップ童話のような、あるいは狂言のようなテイストがあり、その風味はやや辛口。この曲の解釈はなかなか一筋縄ではいかないようであるが、友人達にはある意味ウケた。曲の中に彼の話し方の癖が写し出されているという。

「彼は全く独特な考えを披瀝する時、特徴のある身ぶり ー右の手の甲を背中にすばやく回し、つま先でくるりと回り、瞼を下げて意地悪そうな目の光を隠して、下降する四度か五度音程で話を突然終える」

というものだそうだ。

あるいは、会話で自分の考えを述べたあと、こっそり小さな声で意外なオチを耳打ちすることも。小柄でツンとした雰囲気の彼がそんな仕草をするのは愛嬌がある。

もう一つは、子供好きな面。

「マ・メール・ロワ」〈眠れる森の美女〉という作品は、よく訪問する親友ゴデフスキー家の娘と息子に贈ったものだ。

ラヴェルは結婚しなかったので、自分の子供はいない。けれども子供の世界を愛するラヴェルは、つねに子供達のよき遊び相手だった。ゴデフスキー家の大人達がバカンスに出かける間、子供達を預かって世話をしたこともある。いつも子供にねだられるままに、膝に乗せて沢山の物語を聞かせた。そのゴデフスキー家の娘ミミの回想。

「ラヴェルは私のために小ネズミの冒険談をよくしてくれた。その話にいつも大笑いしたけど、すぐに申し訳ない気持ちになった。本当はとても悲しい話だったから。でもラヴェルは毎年クリスマスになると山のようなプレゼントを持ってきてくれた」

暗い面は明るい面と並行存在する。

「マ・メール・ロワ」を作曲したこの年、もう一つの大作「夜のガスパール」も生まれた。おとぎ話の世界の背面にあるもう一つの世界は、ラヴェルの暗い面が編み出した、夜の、重く沈鬱な気配。子供たちには近づけない景色だ。「死刑台」はもちろん、「オンディーヌ」も、溢れんばかりの美しさの裏に潜む恐ろしい狂気や毒、その迫力に背筋が冷たくなる。一方「スカルボ」は男性的だ。寝室の闇を飛び回る羽虫に煩わされるうちに膨大な闇の空間の存在が迫り来る怖さだ。

ラヴェルの二面性をはっきり表出する2作品がほぼ同時に発せられたことは興味深い。1908年、33才の作である。

ロジャー・ニコルス著『ラヴェルー生涯と作品ー』のなかで、著者はこうまとめている。

「おとぎ話、視覚的なイメージ、ひどい憂鬱、冷笑的なユーモア、エキゾチックな幻想、身なりをきちんとすること、俗っぽい傾向、「はにかみ屋」の壁を決して取り除けないこと、邪悪な力を次第に意識したこと、「人生の真っ只中にいても死の手の中にいる」という認識、こうしたことを彼は持ち続けていたのだ」

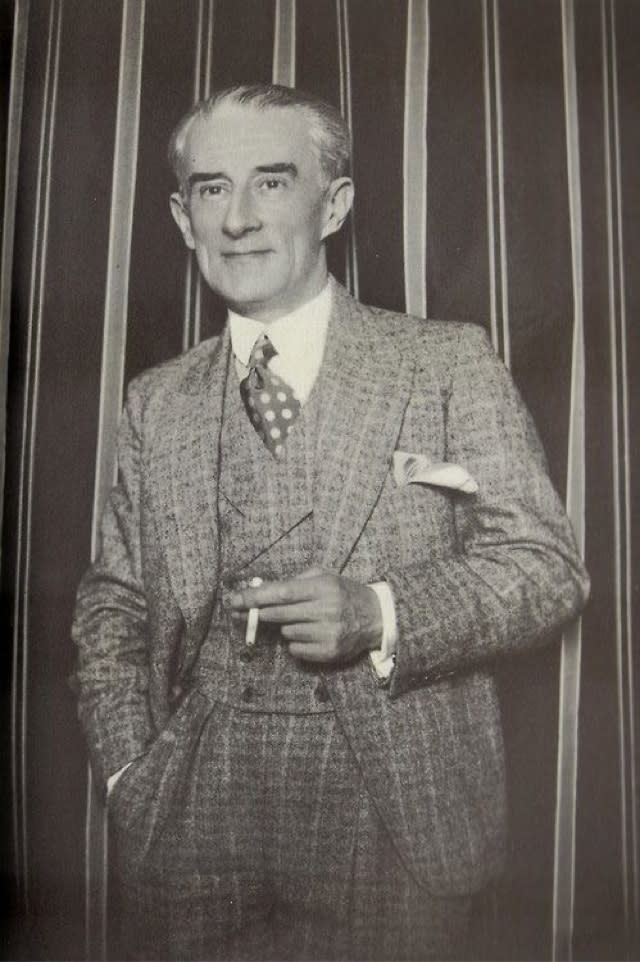

ラヴェルの外見はどうだったか。

ラヴェルは大変おしゃれだ。そして自分のルックスに満足している。

アルマ・マーラー(作曲家グスタフ・マーラー元夫人)の邸宅に滞在したときの様子を、夫人が語っている。ラヴェル45才のころの話だ。

「彼はナルシストであった。朝食に、頬紅をつけ香水をくゆらせ、お気に入りの色鮮やかな繻子のローブを着て現れた。…上品でしなやかな身のこなしはとても美しかった」

ラヴェルの自邸の化粧台には、爪切りや爪やすり、歯磨き道具、香水瓶などが整然と乱れなく並べられているようすが生前のときのままで公開されている。

自邸の室内の装飾も、やや懐古的な雰囲気で細やかに装飾された。機械仕掛けの小鳥の籠や、帆船のミニチュアが入った瓶など、愛着を持って飾られている。庭にももちろんこだわりを出す。

ベルヴェデーレ(自邸)の化粧台 道具がきれいに並んでいるのは生前のまま

ベルヴェデーレ(自邸)の化粧台 道具がきれいに並んでいるのは生前のまま

自邸 見晴台という意味のベルヴェデーレと名付ける

自邸 見晴台という意味のベルヴェデーレと名付ける

細長い建物でわくわくする創りになっている

ラヴェルには男女の別なく実に多くの友人がいて、生活において頼りない彼を見守り、支えていた。とりわけ女友達はついつい世話をしてしまうようだ。

舞踊家イダ・ルビンシュテインは、ラヴェルに対してはつねに姉のように世話を焼き、晩年の彼を励ますために、期限のない作曲を依頼し、そのイメージ作りのためにとスペイン・北アフリカの旅行をプレゼントしている。彫刻家レーリッツが同行した。その旅行中、ラヴェルは奇跡的に調子が良く、弟に手紙を書くこともできたし、音楽のイメージをふくらませることもできた。生き返る時間という最良のプレゼントとなった。

イダ・ルビンシュテイン

イダ・ルビンシュテイン

ロシア出身でバレエ・リュスから独立後も存在感ある舞踊家であり、芸術のパトロンでもあった

「ボレロ」を初演

ラヴェルのおしゃれへのこだわりのエピソード。アメリカ演奏旅行に同行した企画者の夫人によると、その旅行に彼は20組のパジャマ、57本もの夜会用ネクタイを持ってきていたそうだ。ネクタイは長すぎたので、彼女が半インチずつ切ってあげたのだという。切るだけとはいえ、57本…。

母の生前には全て母にやってもらっていたことなのだろうが、母亡き後も、たくさんの女性たちが母となり姉となって世話を焼いてくれているのは、彼の人徳もしくは究極の弟キャラによるのだろう。

それ以前でも、旅行となるとこの調子のため、毎回荷造りで疲れ切ってしまい、誰かが彼を誘導してあげないと、列車に乗り遅れることもしばしば。ちなみに、時間に関しては、よく遅刻する方で、一時期、音楽教師をしていたときにはあまりに遅刻が多く、生徒にクレームをつけられ、そのクレームをつけたことに対してラヴェルも抗議して、トラブルになっている。

まだある。先程の化粧台のあるラヴェル自邸(ベルヴェデーレと呼んでいた)はパリから離れたイル・ド・フランスのモンフォールにあるのだが、週末にはそこにパリから友人たちがやってくる。友人たちをラヴェルは、「非常に個性的なカクテル」を作ってもてなしたそうだ。彼の音楽を思うと、その個性的カクテルなるもの、いかなるものか非常に興味あるが詳細はわからず。残念だ。

晩年もよく散歩に出かけたモンフォールの森

晩年もよく散歩に出かけたモンフォールの森

ラヴェルは周囲の世話になってばかりかというとそうでもない。例えば、ドビュッシーがダブル不倫どうしで再婚、自殺未遂した前妻は困窮していたが、いきさつを知るラヴェルは前妻の正当性に同情して、少額ながら収入の援助をしていた。

ほかに、晩年暮らした住まいの教区の祭事には、ラヴェル自身は無宗教のため教会には通わないものの、匿名で、まとまった額の寄付を毎回していた。教会では、「最良の教区民」と讃えられていたそうだ。

ちなみに、ラヴェルが女性と交際したという話はないようで、同性愛者だったのではないかともささやかれている。あり得ないことではないらしいが、真偽は定かでない。ビニュスも生涯独身だったので「もしや」と言われることはあるらしいが、邪推だろう。この点、女性関係がややこしかったドビュッシーやフォーレとは大いに異なる。

ここからは音楽家ラヴェルの逸話を。

音楽家としての彼は一転、かなりシビアで妥協がない。作曲者と演奏者の関係を、明確に主従に分ける。演奏者を「動物の役」とも。

旧友ヴィニェスが、長く初演をつとめてきたが、「夜のガスパール」に彼の演奏はそぐわない、として、この時から他のピアニストに依頼するようになった。ヴィニェスはラヴェルの指示通りに弾くことに難を示したからだ。また、ヴィニェスは巧みな奏者であり、どんな曲も華やかに弾き上げる。そういうイメージも、この曲には合わなかったと思える。互いに、演奏のイメージを曲げることはできなかったため、そうせざるを得なかったまでだ。

ラヴェル晩年の作品「左手のためのピアノ協奏曲」は、第一次世界大戦で右手を失ったピアニスト、パウル・ヴィトゲンシュタインの依頼で作曲され、初演はもちろんヴィトゲンシュタインの予定なのだが、ピアニストは一部の改善を作曲者に求めた。ラヴェルが不服を示す。ヴィトゲンシュタインは、「演奏家は奴隷であってはならない」と返した。ラヴェルは、「演奏家は奴隷である」と返す。このやりとりは、いまどきならば確実に炎上しよう。しかしその後、この二人で指揮、演奏で初演されているので、どこかで和解したものと思われる。ただ、のちにラヴェルはこの曲の、作曲者指名の正式演奏者を別のピアニストに変えた。ヴィトゲンシュタインも、ラヴェルの死後にこの曲に手を加えている。

パリのカフェにて

パリのカフェにて

縛られるのが嫌いなラヴェルは、弟子は迎えなかった。友人に限り、指導することがある。親しい友人ロラン=マニュエルの回想によると、

「ラヴェルは友情というものを、尊敬を分かち合う契約とは考えていなかった。私たちがすぐに結んだ師弟関係では、時として彼の率直さは辛辣な調子を帯びることがあった。今日ではこうした厳格さに感謝することができるが、一度ならずひどく悲しい思いをした」

ラヴェルから『高雅で感傷的なワルツ』の指導を受けたペルルミュテールは、

「ピアノのかたわらにある机に腰をかけ、楽譜を手に持ち、私に『ワルツ』全曲を教えてくれた時のラヴェルの姿を思い起こすと、ある種の感動を覚えずにはいられません。私はあれほど鋭い目をついぞみたことはありませんでした。彼は楽譜ばかりでなく、演奏の解釈においても一音たりとも洩らさず理解させようとしていたのでした。文字通り、楽譜を完璧にこなそうという熱意があれば、その精髄に迫ることができるのです」

インスピレーションを頼らず、正当性のある技術を用いる。「インスピレーションは、規則正しい何時間もの仕事から来る」というボードレールの言葉を好んだそうだ。厳しい姿勢は当然自身にも向けられる。屑かごは反古にした楽譜でいっぱい。

しかしラヴェルが音楽に関して常に全てに真剣に取り組んだかというと、そうではない。自分の好みでないことには、たとえ、「ふり」だけでも真剣に、ということすらできない性分だった。若い頃のことだが、あるアマチュア合唱団の指揮をドビュッシーから引き継いだときの話。この仕事が意にそわないラヴェルは、「ぞんざいな態度で拍子を取り、早く終えたがっていた」という。ドビュッシーは几帳面で良心的であったらしい。

そんなラヴェルが、意外にも真剣になったのは戦争である。とは言っても、戦争の経緯や動向に敏感だったわけでなく、とにかくただ兵員として参加しようと奔走した。39才、161(165?)センチ、45キロ。過去の兵役でも免除されたくらいだから、今回も軍当局は入隊を受け付けなかった。もちろん、体格だけの話ではなく、国家の貴重な芸術家を失わせることはないという判断もあった。ラヴェル本人は、軽量、小柄な体型ゆえに、空軍のパイロットになることを期待したが叶えられず、熱烈な働きかけの末、一年半後ようやく、トラック運転手としてヴェルダンの補給隊に入った。パイロットにはなれなかったが、森で遭難して『星の王子さま』さながらの経験もした。兵舎での退屈で膨大な時間には、音楽を構想したり、沢山の手紙を書いた。

「確かに私はブルュの森で鳥の歌を書き留めて楽しく過ごしました。でも私が何をしたとしても、決してナポレオンにはなれないのです」

考えれば当たり前のことに違いないが、従軍する者の大多数に意外と見過ごされている視点だといえる。ラヴェルが言うとユーモアに聞こえる。

従軍してトラック運転手をしていたラヴェル

従軍してトラック運転手をしていたラヴェル

輸送員としてではあったが、兵卒としてドイツやオーストリア兵と敵対しても、音楽家としてのラヴェルは、敵味方を分けることをしない。

当時のフランス音楽界の重鎮サン・サーンスらが結成したフランス音楽擁護連盟は、戦争を受けて、フランス国内での、ドイツ、オーストリア人作曲家の作品上演の禁止に動き、ラヴェルに署名を求めたが、ラヴェルは手紙で拒否を伝える。

「私は〈我が国の芸術遺産の保護〉のために〈現代のドイツ、オーストリアの作品の上演を禁ずる〉必要があるとは思いません。それどころか、外国の同僚作曲家の創作を計画的に無視し、一種の国民的な同族主義をつくりあげるのは、フランスの作曲家にとっては危険なことです。そうすればすぐに、今はとても豊かなわれわれの音楽芸術も、型にはまった閉鎖的なつまらないものになってしまうでしょう。私にとっては、例えばシェーンベルク氏がオーストリア国籍であることは余り重要ではありません。また、そのことによって氏が価値の低い音楽家だということもないのです。氏の非常に興味ある探求は、連合国およひフランスの音楽家に良い影響を与えるでしょう。それだけではありません。バルトーク氏やコダーイ氏、そして彼らの弟子たちはハンガリー人ですが、私は彼らがそのことを音楽のなかに非常に上手く活かしていることにとても魅せられているのです。私はフランス音楽にどんな価値があろうともフランスでそれに特権を与えようとしたり、外国に宣伝したりする必要はないと思っています」

率直で毅然とした、しかし穏やかな筆致によって表明されたラヴェルの意思。社会に流されない、芸術家の絶対的な価値を、ここに見ることができる。

このことがあったからといって、ラヴェルがこののちサン・サーンスらを非難したこともなかった。

5. 母との別れ、復活

従軍中、赤痢にかかったラヴェルは軽快後、自宅療養で母を訪ねたが、母の容態が想定外に悪く、ショックを受けた。ほどなくして母が亡くなり、戦争も終わったが、母の死を受け止められない悲しみで、魂が抜けたようになっているラヴェルを、友人たちはどうにかして慰めようとした。ラヴェルにとっての苦しみは、母の死は予想されたことだったのに、母を残して戦場に向かったこと、それ以前に、作曲に集中するために一時期あえて別居していたことが、後悔となって押し寄せたことだ。

「精神的な支えとなる信仰や主義を持っていない哀れな老人」の母。

「夫や子供たちへの愛情が生活の中心」。

「実際、一種の片輪なのです。しかしこういった片輪は大勢います。この片輪について、私がどれほど愛しているかご存知でしょう」(友人への手紙より)

ドビュッシーも亡くなり、ラヴェルはフランス音楽界の権威となる一方、新興の作曲家からは中傷される側になった。しかしラヴェルはそれまでと変わることなし。自分の尊厳を保って動じず、それが反感を買うことになっても知らん顔だった。

愛煙家 カポラル煙草が手離せない

愛煙家 カポラル煙草が手離せない

一方、母の死後、かねてから悩まされていた不眠症が悪化して転地療養する。

ジャーギレフがやってきて新作を依頼。ラヴェルが戦前から温めていた『ウィーン』の作曲を1ヶ月で完成させ、パリに出向き、ピアノ二台の演奏でジャーギレフに披露した。しかし、聴き終えたジャーギレフは芳しい返事をせず、ラヴェルは静かに去る。友情は冷め、以後、回復することはなかった。この曲は8年後、『ラ・ヴァルス』という名で、ジャーギレフの元から独立して新しい舞踊団を築いたイダ・ルビンシュテインによって演じられた。ジャーギレフの存命中に発表しえたことにラヴェルは満足した。

40代のラヴェルは、新しい時代の潮流「6人組」ら「反ラヴェル派」の存在に萎縮することなく、何ら新しい曲風を生み出すことにもこだわらず、ときに古典にも遡り、自由な作風を展開する。インスピレーションよりも技巧を求め、破壊的な音響を生み出し、ラヴェルのその方向性に沿えない聴衆も増えた。30代の頃に比べれば、作曲に時間がかかるようになり、発表数も減る。ただ、完成した作品はどれも優れており、自信もあった。

彼の音楽、その方向に乱れはなかった。しかし、顕著な乱れが、その書譜に表れ出した。50代初め、ラヴェルの不幸な病が彼を蝕み始めた。

6. 音楽を閉じ込める壁

「脳貧血だか、耄碌だかにやられています」

友人への手紙にそう書いたのは、病の兆候を本人が自覚し始めた最初だった。もともと40代にさしかかるずっと前から不眠に悩まされていたが、改善せぬまま、神経性の不調を感じ始めた。友人もラヴェルの様子が少々違うことに気づき、医師の元へ連れて行った。医師はこの病を察知し、ただちに静養をすすめた。

しかしラヴェルは作曲を続ける。それは全く変わらず彼からわき起こるものである。ただ、これまでとはわずかにそれは困難になっていた。そのせいか、この頃は作曲よりも、自作自演のピアニストあるいは指揮者として演奏旅行に積極的だった。

約5ヶ月間の北米への演奏旅行は53才のとき。大陸を横断する過密スケジュールの合間、不眠からしばしば解放され、大変充実したツアーになった。当時、アメリカで活躍していた若き作曲家ジョージ・ガーシュインとも会い、率直に彼の音楽を讃え、その後の作品にはガーシュインの影響が表れている。ジャズにも惹きつけられて帰国した。5ヶ月もアメリカに滞在して、覚えた英語は『ワン、ツー、ペンシル』のみ、というのでまた周囲を沸かせる。

演奏旅行に向かう船中 同行したピアニスト マルグリット・ロンとラヴェル

演奏旅行に向かう船中 同行したピアニスト マルグリット・ロンとラヴェル

ところがこのツアー中、弟にしたためた手紙の文字は、明らかに乱れ、彼のものとは思えないたどたどしさを呈していた。病ははっきりと表れ始めたのである。

書字能力は徐々に失われて、文字は汚いだけでなく、スペルミスが多くなり、そのうち文字そのものも辞書を使ってひとつひとつ書き出さねばならなくなった。短文の葉書一枚書くのに、辞書と首っ引きで一週間かかった。自分の署名もできなくなった。次第に、読むことも不可能になっていった。楽譜に関しても同じだった。書くことも読むこともできない。オーケストレーションの作業は口述で行なった。

文字に関する能力がこれほど失われても、まだ会話はほとんど支障なく、認知力も生活行為も保たれていた。しかし遅れてこれらの能力も低下していき、ピアノを弾くことも、次いで指揮棒を振ることも叶わなくなった。

こうして音楽を表現する術を全て奪われても、彼の内部では音楽が生まれていて、あふれんばかりになっている。

58才のとき、友人に、構想中のオペラ「ジャンヌ・ダルク」の詳細を語った後、

「僕はこの「ジャンヌ・ダルク」を書くことはできないだろう。僕の頭の中でこのオペラはもうできている。僕にはそれが聴こえている。だけどもう決して書くことはできない。もうだめなんだ。僕は僕の音楽を書くことができないんだ」

次第に、「心の中は音楽であふれているのに、書こうとすると音は消えてしまう」ことに。

この少し前に苦労してようやく完成させた、3曲の歌曲「ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ」、最後の作品である。

4年後、話すことにも困難が伴ったラヴェルだが、この初演のリハーサルで歌手が間違えた音を、「この音!」とピアノで示した。また、息継ぎについてのアドバイスもした。音楽は彼の中で生きていたし、いまだ正確で高いクオリティが維持されていたことを知らしめた。

60才を過ぎてからは、病気はさまざまな能力を奪っていき、もはや楽しみはランブイエの森の散歩だけだった。友人たちは彼をなんとか励まそうと、たびたびヴェルヴェデーレを訪れた。

あるとき、家に一人佇むラヴェルに、友人が尋ねる。

「ラヴェルさん、何をしているの?」

ラヴェルは、

「待っているんですよ」とだけ答えた。

なにかが来るのを待っていたのか、なにかが通り過ぎるのを待っていたのか、彼の中の音楽の終止を待っていたのか。誰にも憶測しかできない。

ただ、立ち止まる、ことしかできない時だったのだろう。

「やあ、コレット!」

親交のあったコレットが、最晩年のラヴェルに最後に会った時、ラヴェルはごく自然な感じで呼びかけてきた。けれども、すでに生き生きとしたかつての風情はなく、「まるで灰色の霧のよう」に存在していたという。

やがて、症状に激しい頭痛が加わるようになった。医師は、脳腫瘍を疑って手術をすすめる。痛みをどうにかしたい、少しでも機能が戻ることに期待したい一心で、当時の医学で精一杯の手術を受けさせることを、弟が考え、ラヴェルも受け入れた。

1937年12月、手術は金曜日に予定されていたが、医師に緊急手術の予定が入り、週末をはさんで月曜日に変更になった。そこで、友人かつ弟子の二人とともに、日曜日にささやかな晩餐会をした。ちょうどその日、パリではラヴェル・フェスティバルが行われていて、ラジオで放送されていた。プログラム最後の曲「ボレロ」を聴きながら、ラヴェルは膝を叩いて、

「ああ、僕が作曲をしていたなんて、うそみたいだよ」

と大きな笑い声を上げたという。

7. 手術後、死後

7. 手術後、死後

開頭手術では、大脳皮質の萎縮以外の異変は特に見つからず、血腫や水頭腫を疑っていた執刀医は焦った。手術後、ラヴェルは一時的に意識を回復し、弟に会いたいと言った。しかしその後、昏睡状態のまま、9日後、12月28日未明に亡くなった。看取ったのは、手術前から思って付き添っていた友人かつ弟子のドラージュひとり。

後年、プロコフィエフはこう語った。

「彼の晩年は悲惨だった。というのも彼はだんだんと記憶や諸統一機能を失っていき、当然のことながら、自分でもそれをはっきりと意識していたのだから。ゴーゴリは叫び声をあげながら死んだ。ジャーギレフは笑いながら死んだ。だがラヴェルはゆっくりと死んでいった。これは最悪の死に方だ」

手術入院する前、ラヴェルは友人ストラヴィンスキーに

「あいつらはエーテルが効いている限り、僕の頭を好きなように料理できるのさ」

と言っていた。

ラヴェルの音楽は、いつ止まったのだろうか。

エーテルが入ったとき、

昏睡に入ったとき、

心臓が止まったとき…

ラヴェルの未出の音楽に、我々が出会うことはない。残念だが、彼の手はそれを写す技を封印され、世に置いていくことはできなくされたから。

『ラヴェル 生涯と作品』の最後の段によれば、

「ラヴェルは、「頭の中は音楽でいっぱいなのに」と繰り返し続け、『ダフニスとクローエ』の演奏会の後に、「やはり、このラヴェルには才能があったのだな」と言った。」

悲壮感は感じられない。決して自己陶酔ではなく、客観的に、率直に、不満と満足のバランスをとる。人々が言うように、緩慢な最も残酷な死、かもしれないが、はにかみ屋ラヴェルの音楽と人生への自負は、ユーモアに守られ、最後まで生き生きと、確かに生きたと感じる。

8. その病名は

8. その病名は

ラヴェルの病の観察をしていた主治医テオフィル・アラジュアニヌの論文『芸術的能力と失語症』に、ラヴェルの症状が記録されている。

それによれば、

・中等度のウェルニケ失語症

・手足の麻痺や半盲なし

・観念運動失行あり

・話し言葉も読み書きも障害されているが、それほど高度のものではない

・知能(記憶力、判断力、情動、倫理感)はよく保たれている

・音楽能力も高度に障害されているが、楽譜を書いたり、演奏したりという表出部の障害が強いわりに、内面的な音楽は比較的よく保たれている

・旋律を聴いて曲名をあてることは問題なくできる

・自分が作曲した曲を弾いて聴かせると、旋律やリズム、速度の違いなどを実に正確に指摘し、また演奏スタイルの細かな部分まで正確に把握していることがわかった

・ピアノの調律が狂っているのをただちに指摘した

・聴音が非常に悪い(失語症のために音名を伝えにくいためか)

・旋律を弾いて歌わせると、音名を言うより成績が良い

・読譜はかなり困難

・ソルフェージュは全くできない

・楽譜全体を見せれば何の曲か正確にわかる

・ピアノ演奏は困難(楽譜が読めないため、またキーの位置がよくわからない)

・ハ長調のスケールを弾こうとしてホ長調を弾いてしまったりするが、長調・短調のスケールは区別でき、臨時記号も間違えない

・自分の作曲した曲を、楽譜を見ながら右手だけで弾けるが、一週間練習しても両手で弾けない

・自分の曲で暗譜しているものは鮮やかに弾ける

・初見弾きは全くできない

・楽譜を書くのは困難だが、文字よりは書ける

・聴いた旋律を楽譜に書くときには、誤りは多くても多少できるのに対し、写譜は全くできない

・暗譜での歌唱は、音程を与えさえすれば正しくでき、自分でも頭の中に旋律が浮かんでくると述べた

楽譜を、音符という単体記号の集合として解読する(例えば初見や写譜)能力は、失語症に至れば、言語的な一対一対応の"音符"は読めなくなるが、それが連なりを持ったフレーズとして一度記憶されていたものは、スケールでも曲でも、認識を障害されていない。ひとたび音楽として記憶されたものに限る。

これは、ラヴェルだけの症状ではなく、『脳と音楽』の著者岩田誠氏やほかの医師達による、同様の患者達(音楽経験者とそれ以外を比較)への調査・分析からも似た傾向が観察されている。

音楽を司る脳のエリアとして、主に、まず楽譜を読むための能力として言語能力を担う左脳の一部、左右聴覚連合野、情感を刺激する音楽鑑賞能力に呼応する右脳の一部があり、これらは連関している。

ラヴェルは、このうちの言語能力に関わる左側頭部ウェルニケ野が、何らかの原因で障害されたと推測される。著者は、さまざまな検証から、ラヴェルの診断名を、"全般性痴呆を伴わない緩徐進行性失語症" と結論した。

50才のときに、パリでタクシー事故に遭い、歯や肋骨を折るケガをしており、その時から急激に悪化したとも言われているが、ラヴェルの一連の症状は事故以前から発していたし、ラヴェルの父親もおそらく同じ病気を患って亡くなった可能性が高いことから、事故が直接の原因とは考えられないとのことだ。

9. 音楽家と脳の病

聴覚を障害された作曲家として有名なのはベートーベンだが、他にもフォーレやスメタナも聴覚障害に苦しんでいた。シューマンは幻聴に苦しみ、精神病院で亡くなった。

かつてアメリカ演奏旅行で、ラヴェルの希望によって対面の機会を得たジョージ・ガーシュインは、脳腫瘍によって、ラヴェルと同じ年の7月11日に亡くなった。

アメリカ演奏旅行中のラヴェル

アメリカ演奏旅行中のラヴェル

後方右端に控え目に立っているのがガーシュイン

アメリカの気鋭の作曲家ジョージ・ガーシュイン 1898〜1937

アメリカの気鋭の作曲家ジョージ・ガーシュイン 1898〜1937

スポーツマンで健康そのもの、作曲家として成功して破竹の勢いある頃のこと。2月11日のコンサート中、10秒程の意識喪失(ゴムの焼けるような匂いのあとに続く)がありながら、観客には気付かれずに、無事終了。しかし、本来ならば絶対にミスしないようなところをいくつかミスしていたことを親友のピアニストは訝しく思っていたらしい。

その後、この発作が頻繁に起こるようになり、病院で検査を受けたが、ほぼ全てに異常なし。診断は、"おそらくヒステリー"だと。それが6月下旬。

その後、ひどい頭痛、異常行動、運動障害、やがてピアノ演奏も困難に。

7月9日、兄の目の前で意識を失い、救急搬送。緊急の開頭手術を受ける必要があった。このあと、兄はアメリカで一番腕のいい脳外科医に手術をしてもらいたいと、あちこちに手を尽くして、ヨットで休暇中の外科医を駆逐艦で捜索させ、待機していたオートバイ、チャーター機から飛行機に乗り継がせた。しかしもう一刻の猶予もなく、もう一人、休暇から呼び出された別の外科医が先に到着、手術室に入る。空港まで来ていた先の外科医と連絡をとり、指示をうけながら開頭手術を行い、腫瘍を摘出したが、とうとう意識は戻ることなく、ガーシュインは亡くなった。摘出された腫瘍は最も悪性度の高いものだった。

脳の病でゆっくりと死んでいったラヴェルと、急激に死んだガーシュイン。ニューヨークでの二人の出会いから9年。その時、ガーシュインはラヴェルに、弟子にしてほしいと懇願した。しかしラヴェルは、

「一流のガーシュインが、二流のラヴェルになることはないでしょう」

と断る。卑下でも嫌味でもない。この、両者どちらも下げることのない機転のきいた返答は、さすがラヴェル。ここは、ユーモアというより、ウィットがきいている。

帰国後は、アメリカで聴いたジャズの影響や、ガーシュインの曲風の影響が、作曲にありありとうかがえる。23も歳が離れているけれど、音楽家として互いに共鳴しあった二人の、運命の先は奇しくも似たものだった。

10. 雑談・音楽鑑賞

ラヴェルは新しさにこだわることなく、ときに古典的な手法を使うこともはばからない。

聴いている人が退屈しないことが大切であって、形式の新旧ではないと主張している。

モーツァルトが好きだし(むしろロマン主義は理解しない)、18世紀の音楽や文化への懐古的な情景もある。自由で横断的なメロディーがどんどん展開し、解決しそうなところで解決しないですぐ次が始まっているような、予定調和を軽妙にはずしてくるようなワクワク感がある。情緒的であることより技巧的であろうとする。それは、職人的技術を基盤に精神の自由を獲得しようとするものである。

止まらない感じ、のぞきこませるような音楽、そこがラヴェルの魅力と思う。

ラヴェルの作品の中で、個人的に好きな(あまり有名でない)曲をピックアップしました。

歌曲

「紡ぎ車の歌」1897

「草の上」1907

「3つの歌」『楽園の3羽の美しい鳥』1915

ラヴェルはよく鳥を題材にする。この曲は、出征したいのに認めてもらえず、取り残されて寂しい自分の気持ちを代弁しており、知遇の大臣に献げて、空軍入隊に漕ぎつけようとしたが、曲が美しすぎて逆効果。

「ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ」1933

ラヴェルの最後の作曲。書譜が相当困難になっていた時期、絞り出すように生み出された曲だろう。この曲の完成度の高さを知れば、最晩年にも音楽はますます彼の内部で生きていたと、はっきりわかる。それゆえに、より一層悲しく響く。第1曲は私の最も愛する曲。

バレエ音楽

「マ・メール・ロワ」『妖精の園』他 1912

元は可愛がっていた友人の子に贈られたピアノ連弾曲を、オーケストラ版にアレンジ、その後、間奏曲を追加してバレエに仕立てた。『妖精の園』はフィナーレだが、他の曲も物語の情景が浮かぶ綺麗で心地よい作品。心の中で、美しい絵本が開く。

「ラ・ヴァルス」1919

初めてのウィンナワルツにして過激で挑戦的な曲。最初は美しく始まったワルツが、最後はドタバタ劇のようになってしまうが、そこがなかなか痛快で、エネルギーが湧いてくる。後年の作「ボレロ」は究極の単調さでダイナミックだが、こちらは舞台がウィーン。複雑、混沌が渦を巻くダイナミックさ。暗さ、陰湿さは全く感じさせない。はにかみ屋の破壊力恐るべし。なぜ、ジャーギレフはこれを嫌ったのか、謎。

聴衆はラヴェルの変節を感じ、様々な憶測が議論されたが、ラヴェルによれば、

「ものすごい量の音だけを聞けばいいのです」

ということ。あっさりと言い切る、ラヴェル独特の態度。

オーケストラ版は華麗、ピアノ2台版のほうが迫力あり。こんなのを是非弾いてみたいと思う。

ピアノ曲

「耳で聴く風景」1898

初期の作品。鐘の音が描写されていて見事。

「クープランの墓」1917

戦争で亡くなった友人(軍人)にそれぞれ捧げられているが、戦争や死を感じさせる暗さはなく、明るく、古典的な組曲。クープラン個人へというより、18世紀へのオマージュになっているらしい。これはラヴェルの最後のピアノ曲だが、フォーレもドビュッシーも晩年に平易でかつ美しい曲集を残しているように、「クープラン…」も簡素で初中級でも弾きやすい。どこかノスタルジーを感じさせるのは、こうした取付きやすさのせいだろうか。

室内楽

「弦楽四重奏曲 ヘ長調」1902

ドビュッシーに絶賛された。奇をてらわない表現が心地いい。後年、ラヴェル自身はこの曲に自分の当時の若さを見、むしろ技巧がそれに勝ることを望んだ。

「フォーレの名による子守歌」1922

恩師フォーレへのあたたかい感情が伝わってくる。さまざまな作曲家がフォーレをイメージして作曲する企画に寄せたもの。「〜風に」が得意なコピー上手のラヴェルのこと、フォーレのアルバムにこっそり入れたらみごとになじむだろう。

交響曲

「ピアノ協奏曲」1931

病に苦しみながら書かれたもの。友人のピアノ演奏家マルグリット・ロンの、最後が長いトリルで終わる曲、という希望に添って作られた。

この第2楽章が、これラヴェルなの?と思ってしまうような、細やかで美しいものになっている。ラヴェルの曲にしてははかなさを感じさせる。前後の楽章と並べると違和感があるくらい。トリルはこの楽章に入っている。かつてのラヴェルならではの勢いを一切削ぎ落とし、まるで別の時計を取り出して見せられたかのような。何かメッセージを込めたものではないか。

ラヴェルによると、2小節ずつ丁寧に書いてたいへん骨が折れた、そうだが、それを病気の影響と見るか見ないか。また、第3楽章は完成度の高いものだが、異常に短い。これが限界だったのかとも考えてしまう。しかし、それ以外に妥協のない、迫力ある曲だ。

「ラヴェルは、特別な花火からあらゆる燦めきを創り出した」(コクトー、ラヴェルの死後に)

「ラヴェルは、特別な花火からあらゆる燦めきを創り出した」(コクトー、ラヴェルの死後に)

Ravel's World

動画の一部でラヴェルが殊更大切にしていた小鳥の仕掛け人形を紹介しています。

庭や部屋で女性たちがラヴェルについて対話しているのですが、声(フランス語。ラヴェルはフランス語の持つ響きの美しさを愛した)の響きが味わえることが耳福。こういう音の世界にいたんだ、と浸れます。

A tour of Ravel's house near Paris

晩年のラヴェルの悠々自適の一人暮らしの住処

彼自身の小宇宙ヴェルヴェデーレは理想の隠居住まいといえます。独特な細長いプランなのが伝わります。ただし、取材が冬のため少々暗い印象(こちらは英語)

DECOUVERTE DE LA MAISON-MUSEE DE MAURICE RAVEL A MONTFORT L'AMAURY

ラヴェルの小さな物へのこだわりが感じられる美しいフィルムです

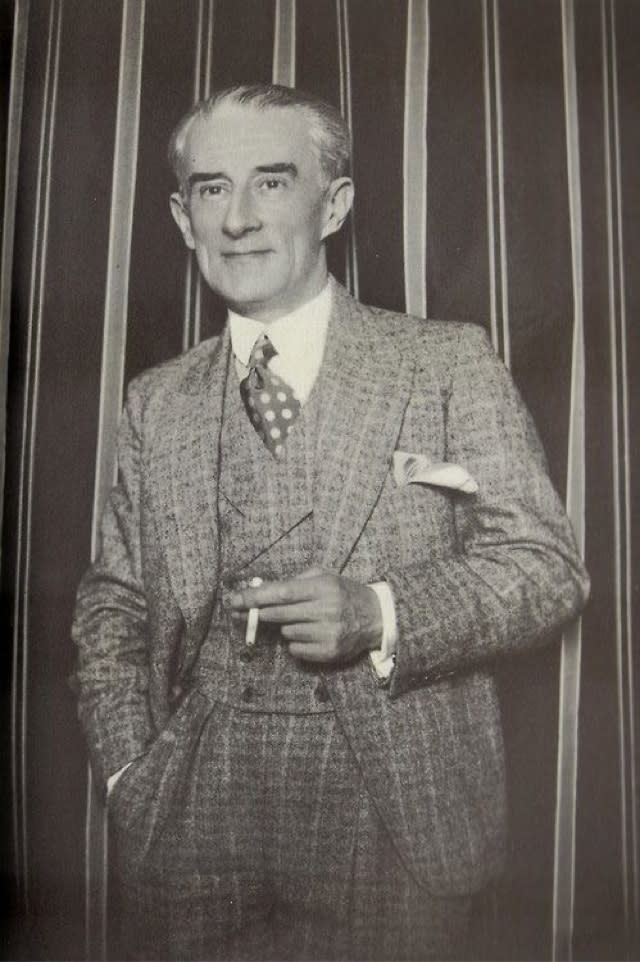

ヴァネッサ・ベル 『室内風景』ワインを飲んでくつろぐクライヴ・ベルとダンカン・グラント

ヴァネッサ・ベル 『室内風景』ワインを飲んでくつろぐクライヴ・ベルとダンカン・グラント ルパート・ブルック 詩人

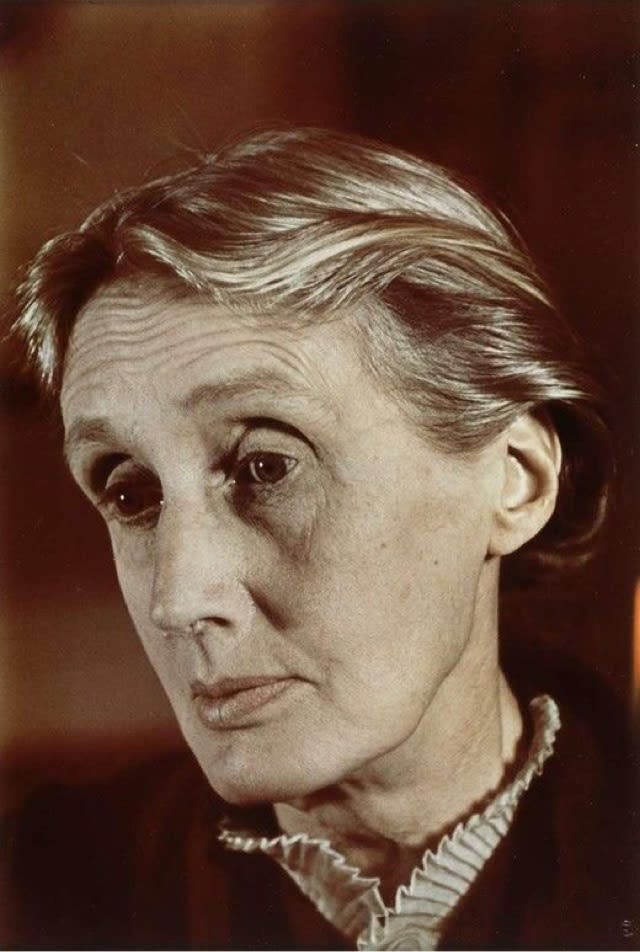

ルパート・ブルック 詩人  ロジャー・フライ 画 ヴァージニア・ウルフ像

ロジャー・フライ 画 ヴァージニア・ウルフ像

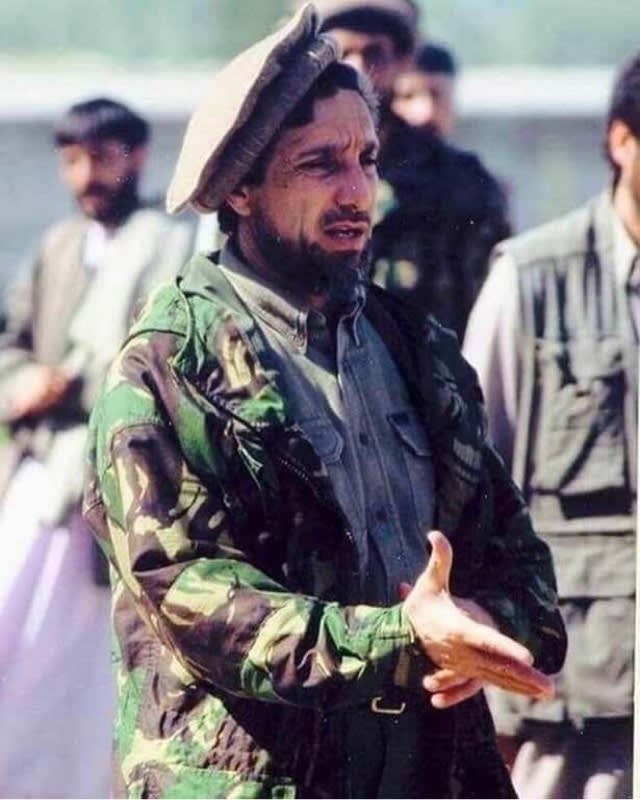

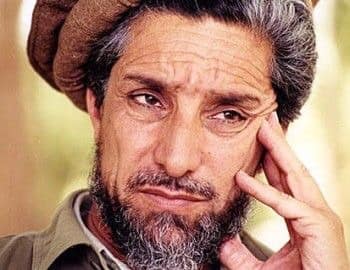

ハロルドとヴィタ(中央) 当時はまだ女性カップルが街歩きするのは非難を浴び、危険を伴った

ハロルドとヴィタ(中央) 当時はまだ女性カップルが街歩きするのは非難を浴び、危険を伴った