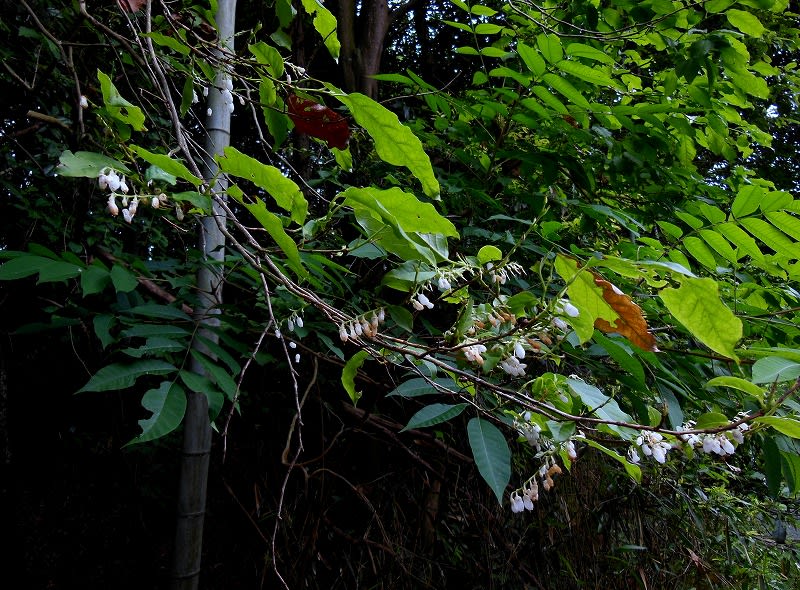

春先、幼苗の芽吹く頃より待ちに待ったウマノスズクサの花に出会えた。

いつもの散歩コース、木津川左岸サイクリング道脇の堤防敷。

雨上がり、水玉を一杯つけたあの独特な匂いの葉を捲り上げ覗いてみると、ラッキーにも2~3個の待ちに待ったこの奇妙な花に出会えた。

奇妙奇天烈、長い花序に丸い膨らみが有り、そこからラッパ状の筒先を伸ばしている。

パックリ開いた「口だけお化け」のような花・・・この花を多分誰も美しいとは言わないだろう。

変な匂いに誘われやってきたハエや昆虫を落とす落とし穴、食中植物にもこんな花が有ったような。

こちらはこの葉を食草にするホソオチョウの幼虫。

同じくこちらはこの草を食草にするジャコウアゲハの幼虫

ジャコウアゲハはやがてこんな蛹となり・・・

蛹を脱皮すると、こんな姿で野山を飛び廻る。

因みにこちらはゆらゆら飛び廻るホソオチョウの黒い個体。

しかしこの後直ぐに木津川堤の夏草刈が始まり根こそぎ切れさっぱり刈り取られ、今年のウマノスズクサはこの1株で見納めかも??

撮影2014.6.12:2014.6.15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属つる性多年草

関東地方以西~九州の川の土手や畑、林のふちなどに生え、全体に無毛で粉白を帯びる。

茎は細くて上部でよく分枝し、ほかの木や草にからみ、葉は互生し、長さ4~7cmの三角状卵形。

基部は心形で両側が耳状に張りだし、葉腋にサキソフォンに似た形の花が1個ずつつく。

花は花弁はなく、3個の萼片が合着して筒状になり、先端は広がり、萼筒はゆるく湾曲し、先端は斜めにスパっと切り落としたような形で、ややそり返る。

外側は黄緑色、内部は紫褐色。先端部には内側に向いた毛が密生して虫が入りやすく、出にくくなっている。奥に花柱があり、6個の柱頭がある。

果実はやや細長い球形のさく果。熟すと6個に裂開し、長い果柄の先にぶら下がる。中に多数の種子が入る。(結実率が非常に低いらしい)

花期は7~9月。