第6回「市民、地域主導による再生可能エネルギー普及」

日時:2024年7月11日(木)10時~12時

場所:城内公民館2階 視聴覚室

講師:和田 武さん

(自然エネルギー市民の会代表、元日本環境学会会長)

「美しい四季」に恵まれた日本に生まれ育った私たちにとって、それは当たり前のことと思っていました。しかし、今は「異常気象」や「温暖化」といったことばの方をしばしば耳にするようになりました。そして、日本だけではなく、地球上の至る所でさまざまな異変や災害といった環境問題が多発しています。

今回は、こうした待ったなしの状況に危機感を持った世界各国の取り組み、特に、再生可能エネルギー(石油や石炭、天然ガスなどの化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱といった自然界に存在するエネルギー)を、私たち自身や自治体が主体となって推進することの重要性などについて、4つの観点から多くの事例などを示して、詳細かつ分かりやすく教えていただきました。

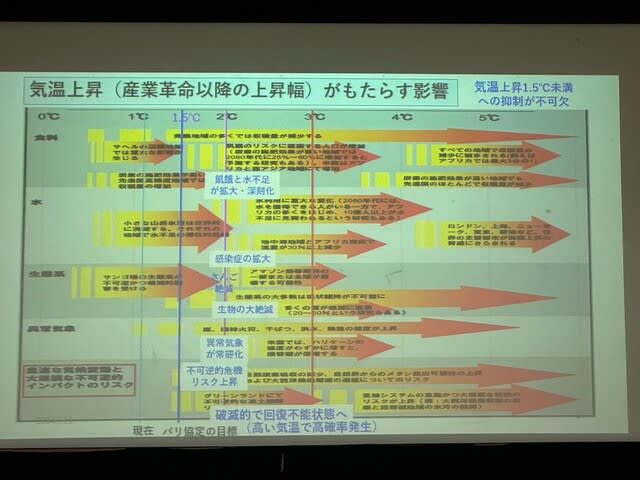

1.迫るティッピング・ポイント:破滅的地球環境危機発生の恐れ

2023年時点で、産業革命前からの年平均気温は約1.5℃上昇(史上最高)しており、地球環境のシステムが壊れて、取り返しのつかないものに変化し始める転換点(ティッピング・ポイント)が迫りつつあるそうです。国内外での温室効果ガスの計画的な大幅削減への取り組みが不可欠となっています。

地球環境の破滅的危機の契機となる主要現象はいろいろありますが、なかでも次の4つは今すぐにでも起きる可能性が高いそうです。➀グリーンランド氷床融解②西部南極氷床融解③低緯度の珊瑚礁の消滅④北方永久凍土急速融解

➀②氷床融解は、地球上の気候にとって大切な海洋の循環に大きな影響を及ぼすそうですが、もし循環が起こり難くなって止まったら、地球環境はどうなってしまうのでしょうか?考えただけでも怖いですね。

④凍土には大量のメタンガスが閉じ込められているが、凍土が融解してCO2の約40倍の温暖化効果を有するメタンガスが大気中に放出されると、気温上昇に更に拍車がかかることになるのでしょうね。

2023年12月13日ドバイで開催された「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)で合意された8項目を実行しなければ大変なことになるそうです。また、この時示された日本の課題で、「今後10年以内に石油や天然ガスを含む化石燃料から脱却する計画を策定すること」や「原子力については巨大地震の発生の可能性が高い日本は利用すべきでない」などは重要だと思いました。CO2の削減には、石炭(火力発電)を止めるのが手っ取り早いそうですが、火力も原子力もダメとなると、いよいよ本腰を入れて再生可能エネルギー利用に舵を切るしかないでしょう!

2.世界と日本のエネルギー動向は気候危機に対応できているか ~世界で加速する再生可能エネルギー普及、遅れる日本とその要因~

世界の再エネ普及は急増しており、2023年は前年比1.5倍で史上最高であるが、日本では2015年をピークに以降停滞しており、また、多くの国、地域、企業等が再エネ100%を目指しています。資源の少ない日本で、なぜか自然エネルギーの利用が進まず、原発や化石火力に頼っています。

発電量中の再エネ比率は、日本は主要先進国中最下位ですが、アメリカ、フランス、オーストラリア、オランダも低いですね。公平な見方という観点から一応認識しておきたいと思います。

日本の再エネ普及が諸外国より遅れている6つの要因の内、半分以上は納得できないものですが、特に、原発重視と再エネ市場においても企業が利益を優先していると批判されている状況に対して、地球上の生物の命にもっと真剣に目を向けてもらいたいと思います。

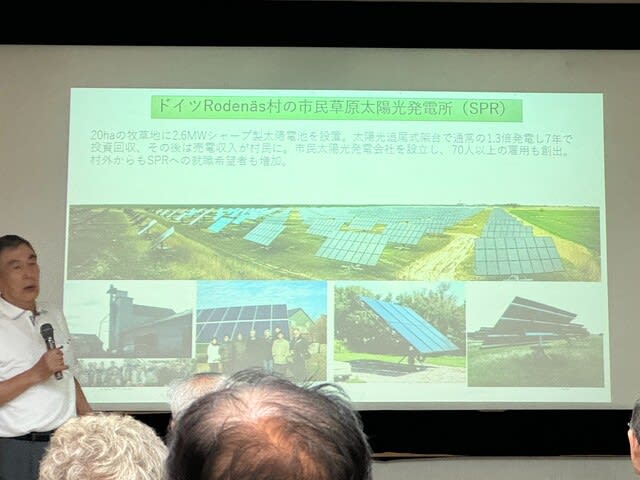

3.世界各地の市民・地域主導による再生可能エネルギー普及の取り組み

再生可能エネルギーは、デンマーク、ドイツをはじめ、イギリス、アメリカ、インドなどで多数の成功事例があり、それぞれ詳しく紹介して頂きました。特に、デンマークは2021年に地域全体に公平に受益できるような新制度に変更するなど、政府の大きな支援があり、日本も是非参考にしてほしいと思いました。

日本での再エネ実施事例も幾つか紹介して頂きました。

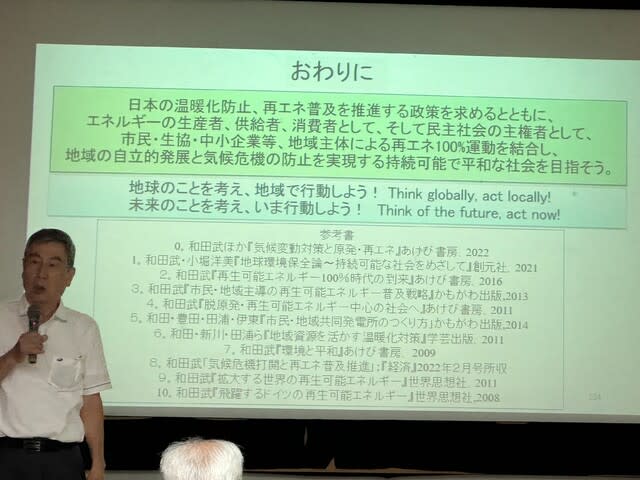

4.未来世代のために日本も再エネ100%社会へ ~エネルギー政策の転換と市民・地域の取り組み強化が鍵~

日本には、再エネを実施するための資源は十分あるそうです。あとは、国が再エネ優先政策に転換することと、下の14の項目を実施すれば、日本での再エネ100%社会の実現は何も難しいことはないと言われています。

再生可能エネルギーを普及させるために、私たちがどう関わり、何をやらなければならないか、しっかりと学ぶ必要があると思います。

大阪府の「太陽光発電共同購入制度」は、高槻市では「エコハウス補助金制度」という形で市民の再エネ利用を後押ししています。

本講座は、誰もが関心を寄せるテーマであり、講師の和田さんの熱い想いが籠った大変貴重なものであったと思います。受講生の皆さんは、大変熱心に傾聴されていました。講座の終わりにあるように、地球のことを考え、未来のことを考え、周りの人たちと今すぐ行動しなければという思いを新たにさせて頂きました。