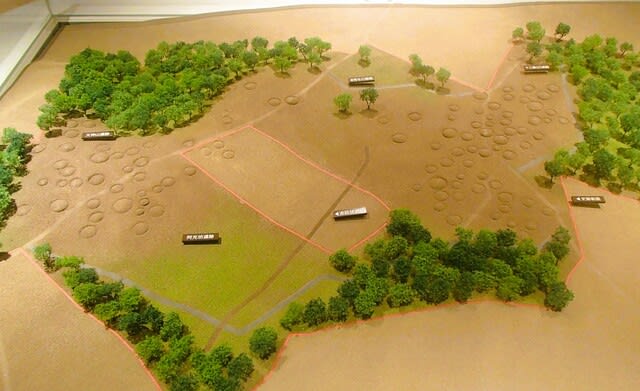

国史跡・阿光坊(あこうぼう)古墳群。手前左はA11号墳。青森県おいらせ町阿光坊。

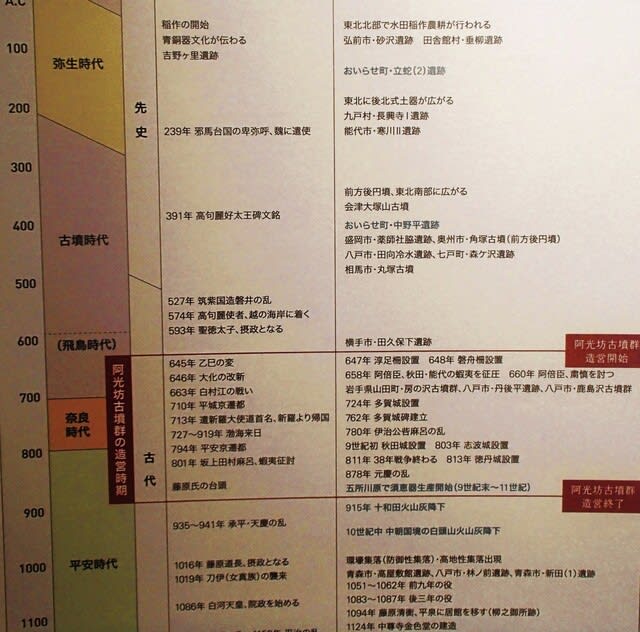

2022年9月30日(金)。

青森県立三沢航空科学館の見学を終え、南西へ進み、国史跡・阿光坊古墳群のガイダンス施設の「おいらせ阿光坊古墳館」を見学し、その後現地を見学した。2022年6月に北海道の江別市で北海道式古墳の江別古墳群を見学したとき、墳丘が見えないと江別市資料館の職員に言ったとき、東北北部に多く残存していると聞き、阿光坊古墳群が、被葬者像や蝦夷(えみし)解明のヒントになるかと思い見学した。2023年6月に岩手県・秋田県の終末古墳を見学したが、この阿光坊古墳群が一番大規模で、典型例である。現地の主要部分は自動車で周回して見学した。

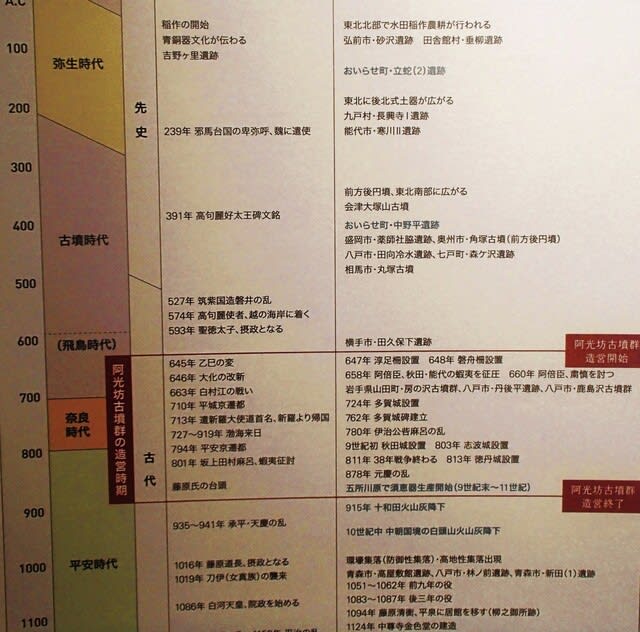

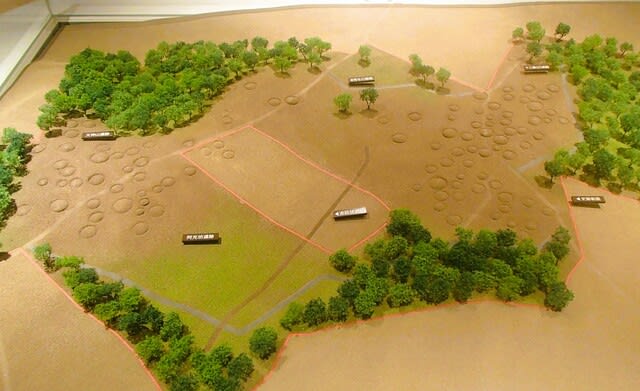

阿光坊古墳群は、青森県南東部の太平洋岸から西へ約7km、奥入瀬川下流左岸の標高30mから40mの段丘上に立地する、7世紀前半から9世紀末にかけて営まれた大規模な古墳群である。本古墳群は、阿光坊遺跡、天神山遺跡、十三森遺跡で構成されており、その総称である。

東北地方北部から北海道石狩平野にかけての地域で築造されたこの種の古墳群は、「末期古墳」などと称されている。当時、この地域は、古代律令制下に組み込まれておらず、いわゆる末期古墳群は、蝦夷(えみし)と称された人々の墓と考えられている。その中で、阿光坊古墳群は100基以上と非常に大規模なものであると同時に、削平されずに残るものも多いなど、保存状況が極めて良好である。加えて、ほぼ3世紀にわたる継続期間は、この種の古墳群の中では長い事例である。

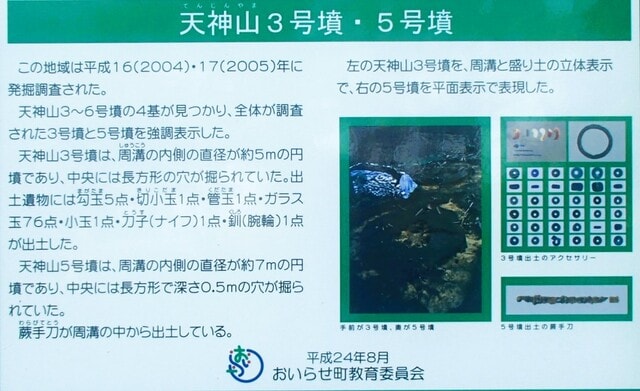

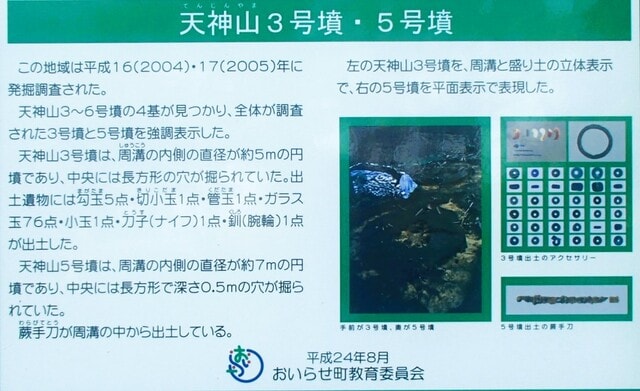

阿光坊古墳群は、調査により、周溝をもつ古墳108基、周溝をもたない古墳8基を検出された。墳丘が削平され、地表面に痕跡を残さないものがあることから、さらに未発見の古墳が存在すると考えられるが、現在までに125基が確認されている。

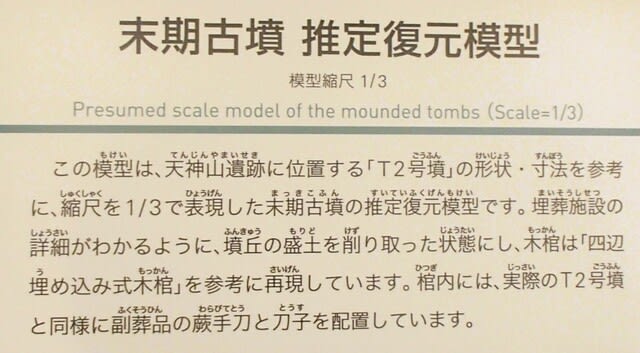

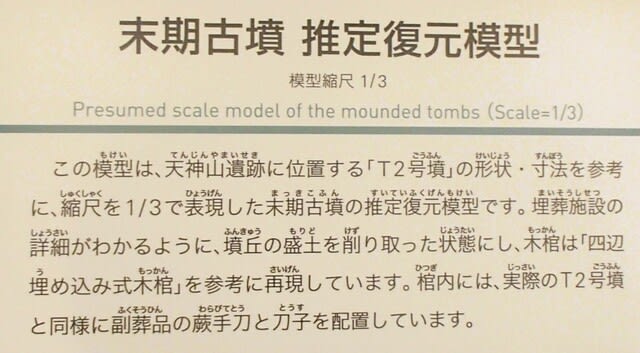

古墳は直径10m程度の円墳で、周溝をもつ場合、幅が1から2.5mほどの周溝がめぐる。墳丘は残りのよいもので高さが1.1mである。

墳丘中央には、木棺直葬と推定される各1基の埋葬施設がある。墓坑は長辺2m、短辺1m程度、木棺は長さ1.7m、幅0.7m程度である。墓坑の一方の小口を階段状に加工するものがみられる。

出土遺物には、棺内に納められた副葬品のほか、周溝や墳丘に供えられた供献土器がある。副葬品には玉類や耳環などの装身具、蕨手刀や鉄鏃などの武器類や鉄製の馬具、農工具、土器類などがある。その内容は豊富で、東北地方南部以南の地域から入手したと考えられるものが多く、頻繁な交流を窺わせる。

また、阿光坊古墳群の周辺には、併行する時期の集落が集中して見つかっていることも注目される。代表的なものは古墳群が立地する谷を東へ約3km下った中野平遺跡で、これまで100軒以上の竪穴住居跡が見つかっており、未調査地域には竪穴住居跡と推定される窪みが地表から多数観察できる。

このほか、大型の竪穴住居跡から蕨手刀や挂甲の小札が出土した根岸遺跡などもあり、古墳群との直接の関わりを想起させる。

このように、阿光坊古墳群は末期古墳群の中では規模が極めて大きく、保存状況が良好であり、同種の古墳群の代表例と位置づけることができる。本古墳群は古代に蝦夷(えみし)と呼ばれた人々の生活・墓制の実態や社会構成、当時の東北地方北部の社会状況を知る上で重要である。

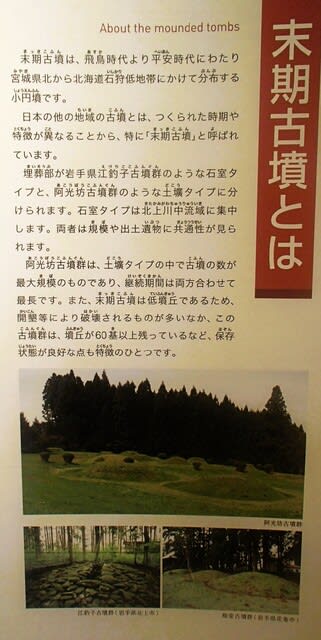

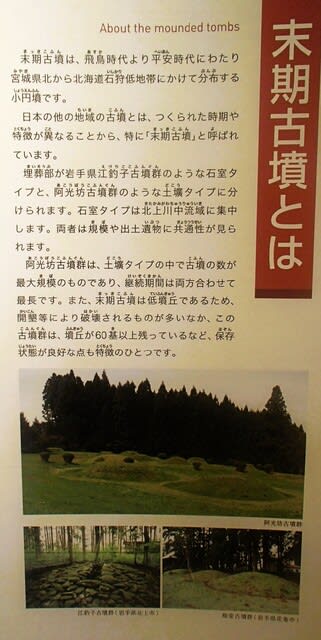

末期古墳とは、7世紀から10世紀にかけて東北地方北部と北海道道央の石狩低地帯に造られた、円形を基本とし、土盛りが余り高くなく、周濠を伴う墳墓である。北海道式古墳という別名がある。

末期古墳は①古墳時代の終わりごろから平安時代まで続く②宮城県北部から北海道の石狩川流域、と倭の領域と重ならない地域を含む③古墳文化の影響を受けつつ成立した独自の墓制と考えられる、という3点から「古墳」とは区別され、末期古墳とよばれる。

1931年、北海道江別市で江別古墳群が発見され、1934年、江別古墳群と恵庭市にある茂漁古墳群(柏木東遺跡)の発掘結果から後藤守一により北海道式古墳という名称が、古墳時代に本州各地で造営された古墳とは異なる、墳丘を持った墳墓という意味で名づけられた。しかしそれらの墳墓が古墳に当たるものかどうかは意見が分かれ、1960年代に末期古墳という名称が提案された。

その後、青森県や岩手県などで北海道式古墳に類似した墳墓が次々と発見され、北海道式古墳に変わって末期古墳という名称が広く用いられるようになった。しかし、現在でもまだ末期古墳が古墳であるかどうかについては確定しておらず、蝦夷系墳墓という名称も提案されている。

末期古墳は東北地方の青森県、岩手県、秋田県と宮城県北部、北海道道央の石狩低地帯に分布している。

末期古墳は多くの墳墓が密集して造られる群集墳のような形で造られ、青森県の阿光坊古墳群のように、多い場合では100基を越える末期古墳で構成されることもある。同じ地域で長い期間、末期古墳が造られ続けた例もあり、青森県八戸市の丹後平古墳群では7世紀後半から9世紀後半までの約200年間、阿光坊古墳群では、7世紀前半から9世紀末まで300年近くにわたって末期古墳が造られ続けた。

末期古墳は前方後円墳など古墳の築造が下火となる7世紀以降に造営が開始され、古墳が造られなくなった8世紀後半以降も盛んに造り続けられ、10世紀前半まで造られた。そして一部の例外はあるが、末期古墳が造られた地域では古墳の造営は見られない。また末期古墳間の格差は小さく、大型前方後円墳を頂点とする歴然とした格差が見られる古墳とはその性格の違いがある。つまり末期古墳の造営は日本各地で造営された古墳と異なる社会集団によるものであり、蝦夷と呼ばれた人々によって造られたとされる。

しかし続縄文文化で造られた墳墓とは異なり、墳丘や周溝が存在し、そして石室を備えたタイプがあるなど、末期古墳は明らかに古墳文化の影響を受けている。また、古墳時代に広まったかまど付きの隅丸方形の竪穴建物が、7世紀以降北上川流域で見られるようになり、8世紀以降、北東北全体や北海道にも広がっていくことなどからも、蝦夷社会がヤマト王権そして本州との交流によって社会を変化させていったことがわかる。

副葬品の内容からも律令国家との交流が見られ、末期古墳は蝦夷社会の独自性の現れであるとともに、ヤマト王権や律令国家と蝦夷社会の交流を示すものでもある。