23 藤白坂の惨劇・有間皇子事件

1675 藤白の三坂を越ゆと白栲の我が衣手はぬれにけるかも

40年後にも涙を流させた藤白坂の物語とは? この歌には、どんな背景があるのでしょう。

わたしには藤白坂に皇子の家族が連れられて来なかったとは思えません。家族が同行していたとしたら、どのような別れがあったのでしょうか。

謀反事件の場合は家族も連座して罪をとわれ、連れて来られたでしょうね。

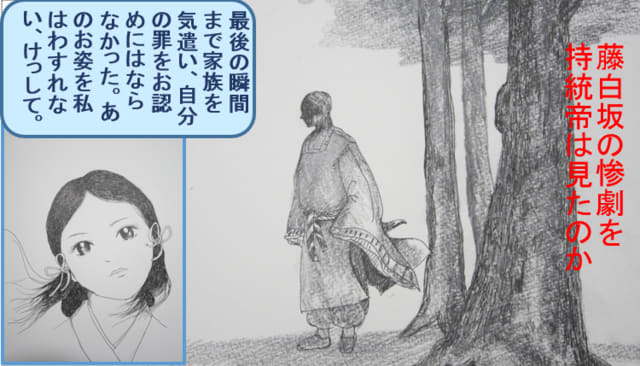

「藤白坂の悲劇」

追っ手は藤白坂で追いついた。身に着けていた珠も装身具も太刀も全て兵が有間皇子から取り去って、皇子を樫の木の許へ連れて行こうとした。幼いものは泣き叫び、女性は悲鳴を上げた。皇子の家族には恐怖で気絶する者もいた。皇子はやさしく頷いて「忘れてはならない。父の姿を、何より偉大な大王の祖父を。何事があろうと生き抜いて、大王(おおきみ)の偉業と皇統を伝えるのだ。」

廻りのものは皆泣いた。追っ手の猛々しい言動に何事かと集まって来た辺りの住人も事の次第が分からまいまま、皇子の家族の嘆きを見て思わず涙をこぼした。忠臣たちはわが命と引き換えに皇子の命乞いをしたが、追っ手の兵の耳に届くはずもない。怒りと罵声の中、皇子は目を閉じた。そして、無情な荒縄が皇子に掛けられた。

近習と皇子に仕えた人の半数近くが殉死した。彼らを救うことができた人はただ一人。孝徳天皇の皇后だった中皇命以外いないのである。果たして、中皇命は藤白坂に行けたのであろうか。皇子の家族を救うことができたのだろうか……という展開になるのです。

上のような物語が成立するには、皇子が皇位継承者でなければなりません。はたして有間皇子は皇太子だったのでしょうか。

それは、紀伊国行幸の12首目の歌を読めば分かります。10首目と11首目を飛ばして、先に12首目を読みましょう。

この歌を、あなたはどう読みますか?

この歌のお話は、また明日。

さて、 12首目までに、10・11首目があります。それを見ましょうか。

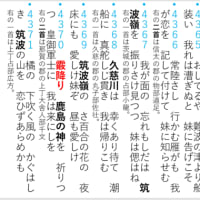

1676 背の山に黄葉常敷く神岳(かむ岡)の山の黄葉は今日か散るらむ

紀伊國と畿内の境目にある背の山に、黄葉がしきりに散り敷き続けている。都の神山の黄葉も今日のうちに散るのだろうなあ。(あの方は黄葉散るこんな時期に亡くなられたのだった)

背の山を越えると、畿内に入ります。紀伊国行幸の帰路なのです。

1677 やまとには聞こえもゆくか大我野の竹葉(たかは)刈り敷き廬せりとは

いよいよ大我野まで帰って来た、行幸の旅も終わりになる。都には噂が伝わるだろうか、大我野にまで帰って来たのに竹葉を刈り取って廬にしたことが。(都の近くまで帰って来たが、最後の夜も有間皇子の仮廬を偲んで、竹葉を刈って宿リしたと都に噂が届くだろうか)

持統太上天皇と文武天皇の紀伊国行幸の目的は、有間皇子の霊魂を慰め鎮める儀式でした。過ぎにし人の形見の地を訪れて、その霊魂に触れる旅でした。

こうして、紀伊国が文武天皇にとっても形見の地となったのです。母の阿閇皇女(元明天皇)の形見の地となったように。阿閇皇女の紀伊国行幸の時の歌がありましたよね。

万葉時代の人は、

背の山を見ると紀伊国へ来たと思い、帰路には紀伊国に別れを告げる山と見たのですね。

九月に始まった持統太上天皇の旅もいよいよ終わるようです。

行幸の間に秋も深まり、黄葉も散ってしまった。

ずいぶん日数をかけて紀伊国行幸をしたのですね。

これが最後の紀伊国への旅だと持統太上天皇は考えていたのです。

文武天皇の補佐として、また教育の責任者としての仕事がひとつ終わったのでした。

では、12首目ですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます