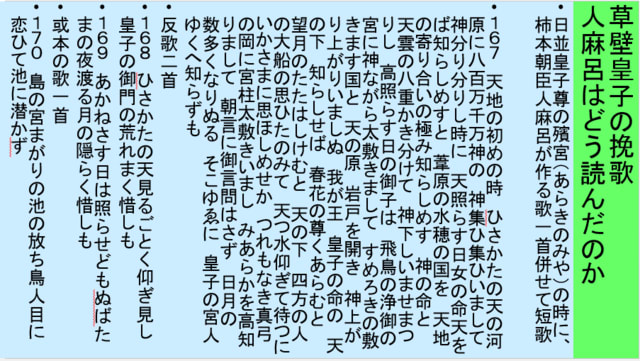

柿本朝臣人麻呂、草壁皇子の挽歌を詠む

草壁皇子の隠された薨去の事情(1)

日本書紀のおける草壁皇子の薨去の記事はわずかです。亡くなったと書かれているのみです。

「御病したまう」とか、病気平癒を願って何人得度させたとか、記述はありません。草壁皇子の娘の氷高皇女が病気になった時、持統帝は140人を出家させました。明日香皇女(天智帝の娘)の病気の時にも104人を出家させています。

それなのに、草壁皇子のために出家した人はいません。皇太子だったのに。

それも突然の薨去だったようです。それを人麻呂はどう読んだのでしょうか。

草壁皇子の挽歌は、巻二の「藤原宮御宇天皇(持統天皇)の代」に167番歌として掲載されています。

ちなみに167番歌の前には、大津皇子の姉・大来(大伯)皇女の歌・163~166番歌が置かれています。罪人として死を賜った大津皇子を偲ぶ姉の歌です。

その後に、わずか三年足らずで大津の後を追うように薨去した草壁皇子の挽歌があるのです。当時の人は大津皇子事件の賜死の事情を十分に知っていました。

まだ大津皇子への同情も残っていたでしょう。大津は天武天皇の寵愛厚く、臣民の期待の星でした。周囲の者は草壁皇子のために大津は死なねばならなかったのかも知れない、この位の想像はしたでしょう。そこに、草壁皇子の突然の死でした。

天武天皇の後継者が相次いで亡くなったことになります。周囲は次の後継者を裏側で様々に取りざたしたでしょう。

そんな状況下で行われた草壁皇子の葬儀でした。皇子に送られたのは「日並皇子尊」です。諡(おくりな)でしょうか。「日に並ぶ皇子」とは、大王たる「日の皇子」に並ぶ存在ということです。

日並皇子尊の殯宮(あらきのみや)の時に、柿本朝臣人麻呂の作る歌一首幷短歌

167 天地(あめつち)の初めの時の 久かたの天の河原に 八百万(やほよろず) 千万(ちよろず)神の 神(かむ)集(つど)い 集いいまして 神(かむ)はかり はかりし時に 天照らす 日女(ひるめ)の命 天(あめ)をば 知らしめせと 葦原の水穂の国を 天地(あめつち)の 依りあひの極み 知らしめす 神の尊(みこと)を 天(あま)雲(くも)の八重かき分けて 神下し いませ奉(まつ)りし 高照らす 日の皇子は 飛ぶ鳥の 浄(きよみ)の宮に 神ながら 太しきまして 天皇(すめろき)の しきます国と 天の原 岩門(いはと)を開き 神(かむ)上(あ)がり 上がりいましぬ わご大王 皇子の命の 天の 下 知らしめしせば 春(はる)花(はな)の 貴(とふと)くあらむと 望月(もちづき)の たたはしけむと 天の下 四方(よも)の人の 大船の 思いたのみて 天(あま)つ水 仰ぎて待つに いかさまに おもほしめせか つれもなき 真弓(まゆみ)の岡に 宮柱(みやはしら) 太しきいまし みあらかを 高知りまして あさことに 御言(みこと)とはさず 日月の まねくなりぬる そこ故に 皇子の宮人 行方(ゆくえ)知らずも

この挽歌の大意は次のようになります。

天と地が分かれた初めの時、久かたの天の河原に、八百万の神々が集まられて、その集まりの中で話合われた時に、天照らす日女(ひるめ)命は天上を治めることになり、また、葦原の水穂の国を天と地の依りあう極みまでお治めになる神の命を、天雲の幾重にも重なった雲をかき分けて、神々がお下しになった。その高い天から照らすように日の皇子が、飛鳥の浄の宮に神のようにおいでになったのに、この国は天皇のご統治になる国であると、自ら天の原の岩戸を開けて、現世から天界に神上がりされてしまわれた。

もし、我が大王である皇子尊が天の下を統治なさっていたら、春の花よように素晴らしく、満月のように欠けることなく、世の中のあらゆる地域の人は大船に乗ったようにすっかり安心して、天からの雨を空を仰ぐように待っていたのに、どのように思われたのであろうか、何のゆかりもない真弓の岡に殯宮を高々と建てられ、朝(あさ)毎(ごと)の仰せもない、そんな日が長く重なり続いてしまった。そのために、皇子の宮人はこれからどうしていいか分からないのである。

続くのは、反歌二首(反歌とは、長歌と同じ内容を繰り返す短歌のこと)

168 久かたの天(あめ)見るごとく仰ぎ見し 皇子の御門(みかど)の荒れまく惜しも

遥かなる天空を見るように仰ぎ見た皇子の宮殿が荒れてしまうと思うとたまらなく寂しい

169 茜さす日は照らせれど 烏(ぬば)玉(たま)の夜渡る月の隠(かく)らく惜しも

太陽は赤々と照り輝いているのに、真っ暗な夜を渡っていく月が隠れるように、お隠れになってしまったことが悲しくてたまらない

或本の歌一首

170 島の宮まがりの池の放(はな)ち鳥 人目に恋(こひ)て 池に潜(かづ)かず

皇子がお住まいになった島の宮の池の放ち鳥も、人の目が恋しいのか、池に潜ることもなく、池に浮かんでいる。皇子がいらっしゃらないからだ。

長歌の内容を次のように分けてみました。

(1)

①八百万の神が集まり決めたのは、天を治めるのは天照大神である(神代の話)

②葦原の水穂国を治めるために天から下りて来たのは、神の命(現世の大王)

③その日の皇子(草壁)はこの国は天皇が統治なさる国だと神上がりされた(自分は天皇ではないということ?)

④もし、皇子尊(草壁)が統治されていたら皆よろこんだろうに

⑤殯(もがり)も長くなり、皇子(草壁)の宮人はこの先どうしていいか分からない

と、五つの内容で長歌は構成されています。

しかし、大方の現代語訳は、日の皇子を天武帝としています。

(2)

①大昔、神々が集まって天照大神に天を治めさせ(神代の話)

➁葦原中津国を治めるために神の命として天より下されたのが(天武)

③浄の宮に統治された日の皇子(天武)は、天皇が統治される国として神上がりされた (天武帝が自ら神上がりした?)

④もし、皇子尊(草壁)が統治されていたら、世の中の人も喜んだろうに

⑤殯の日が多く長くなると、皇子の宮人の不安も大きくなっていく

上下のどちらが人麻呂の歌に近い訳なのでしょうか。わたしには人麻呂は「草壁こそが天の許しを得た後継者だ」と詠んだと思うのです。だから、(1)と読みました。

「持統帝と草壁皇子の歌のなぞ」誰か読み解いてください。

( 明日香の岡寺です。石舞台古墳の近くです)

明日香の岡寺の近くに草壁皇子が育ったという旧岡寺跡(岡宮跡)があります。ここが義淵僧正によって建立されたというもともとの岡寺のようです。義淵は草壁皇子の所縁の地を寺にしたのでした。現在の岡寺の正面にある治田神社の辺りです。

急峻な崖の上に古代の寺は建てられたのですね。いまは治田神社となっています。

やや急な階段です。朝晩ここを使うのはしんどい、かな。

では、なだらかな道を通って帰りましょう。今の岡寺の塔を見ながら。

草壁皇子の薨去の事情は、まだ続きます。

ここで付けくわえておかねばならないことは、人麻呂は皇子の死は「突然」であり、自ら岩戸を開けて「かむあがり」したというのです。つまり、自死だったと詠んでいるのです。

また明日。