天智天皇を信じた中臣鎌足

前回紹介した阿武山古墳が藤原鎌足の墓だとしたら、おかしな事実がたくさん出てきます。鎌足の墓は談山神社に移されたというのは、嘘になるのでしょうか。阿武山古墳の被葬者は玉枕の上に頭を乗せ、顔を織冠で覆っていたのですから只者ではありません。60歳前くらいの男性で、骨折の後が残っていたそうですから、没年の蒲生野の薬狩の宴の時落馬してそれが死亡の原因だったのではないかと、「藤原鎌足と阿武山古墳」に書かれていました。わたしが一番おどろいたのは、玉枕や織冠ではなく彼が漆塗りの「脱活乾漆棺(だっかつかんしつかん)」に横たわっていたことです。玉枕や織冠はマスコミの報道で知っていましたが、脱活乾漆棺のことは記憶にありませんでした。上記の本の中の挿入写真ですが、

漆喰でぬられた石槨内の台の上に置かれていたのです。この種の棺は、牽牛子塚古墳(石槨が二つ、両方の棺ともに)や野口王墓にも使われているのですから、阿武山のそれは最高級の棺だったことになります。ちなみに脱活乾漆棺とは、木の上に漆を塗った棺ではなく、漆を数枚から数十枚の布(苧や絹)の上に塗り重ね固めた布着せの技法で作られた棺なのです。野口王墓は天武持統陵でしたね。

さて、鎌足の墓は談山神社に移されたとの伝承はどうなるのでしょうね。

諸説の中で「談山神社の石塔は若くして毒殺された定恵(貞慧)の菩提を弔うために鎌足が造った」というのが、わたしの納得の説でしたが… 定恵は「藤氏家伝」に書かれている通り「白鳳五年(654)に長安に至り、白鳳十六年帰国」であれば、父の鎌足の存命中ですから期待の長子の死を弔うのは当然でしょう。

しかし、「多武峯縁起」や「多武峯略記」は定恵の日記かと言われる「荷西記」を引用して全く相反することが書かれているそうです。定恵の渡唐は天智六年(667)、帰朝は天武六年(678)、或本には入唐は二度目だったと。帰国後、弟の不比等に父の墓所を訊ね、二十五人を引率し二人で墓を掘り多武峰に運び、十三重塔の底に安置したと、云うのです。はたまた定恵について「帰朝後、多武峯を創建、当寺に止住すること三十七年、霊廟は当寺にあり。碑には入唐求法沙門定慧、和銅七年六月二十日、春秋七十、端座遷化と銘されている」と、多武峯略記には記されているそうです。七十歳まで生きたとは、仰天の内容です。和銅七年だなんて… あまりに違すぎますね。

どちらが事実でしょう。更に、こんな違い過ぎる結果は何ゆえに生まれたのでしょう。理由があるはずです。事実が曲げられた理由です。また、それは誰にとって必要だったのか、です。ある人物の思惑により、事実が曲げて書き残されたのでしょう。定恵は「孝徳天皇皇子、鎌足公第一子」とされています。では、不比等が近江天皇の皇子説と合わせて考えると、鎌足の男子はどちらも実子ではなかったとなるのですか? ふうむむ、すごい話ですね。

天智天皇=天命開別天皇(あめみことひらかすわけのすめらみこと)と孝徳天皇の両方から鎌足は大事にされたことになりますね。

天命開別天皇とは、『書紀集解』に天皇が恭遜にして時を待って天位に登ったのは命の開くるが如し、とあるように、天命を受けて皇運を開かれた男性、の意、だそうである。これは、死後に贈られる国風諡号(こくふうしごう)で、書紀には、開別皇子・葛城皇子・中大兄などと呼ばれていました。

父は舒明天皇、母は斉明天皇(皇極天皇)、妹に間人皇女(孝徳帝の皇后)弟に天武天皇がいて、家族中で極位に登ったという血統でしたね。中大兄は舒明帝・皇極天皇の御代から皇太子でしたが、大化改新後には即位せず、叔父の軽皇子(孝徳天皇)が即位しました。

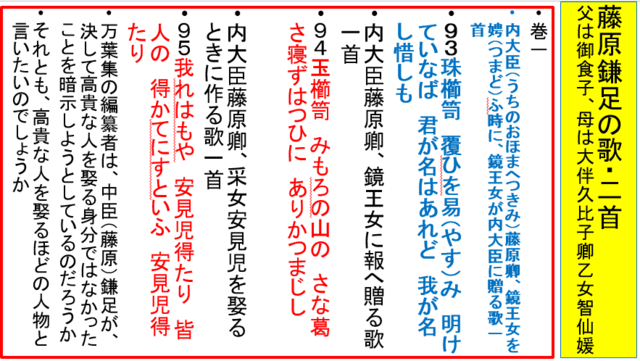

中臣鎌足の父は、中臣御食子。母は知仙娘(ちせのいらつめ)=大伴夫人。子どもには定恵(貞慧)不比等・氷上娘・五百重娘・耳面刀自 がいます。

鎌足と天智帝を結びつけたものは何だったのでしょうね。

また、今度